鄭燮“三段論”對油畫創作啟示

畢耜巖

延邊大學

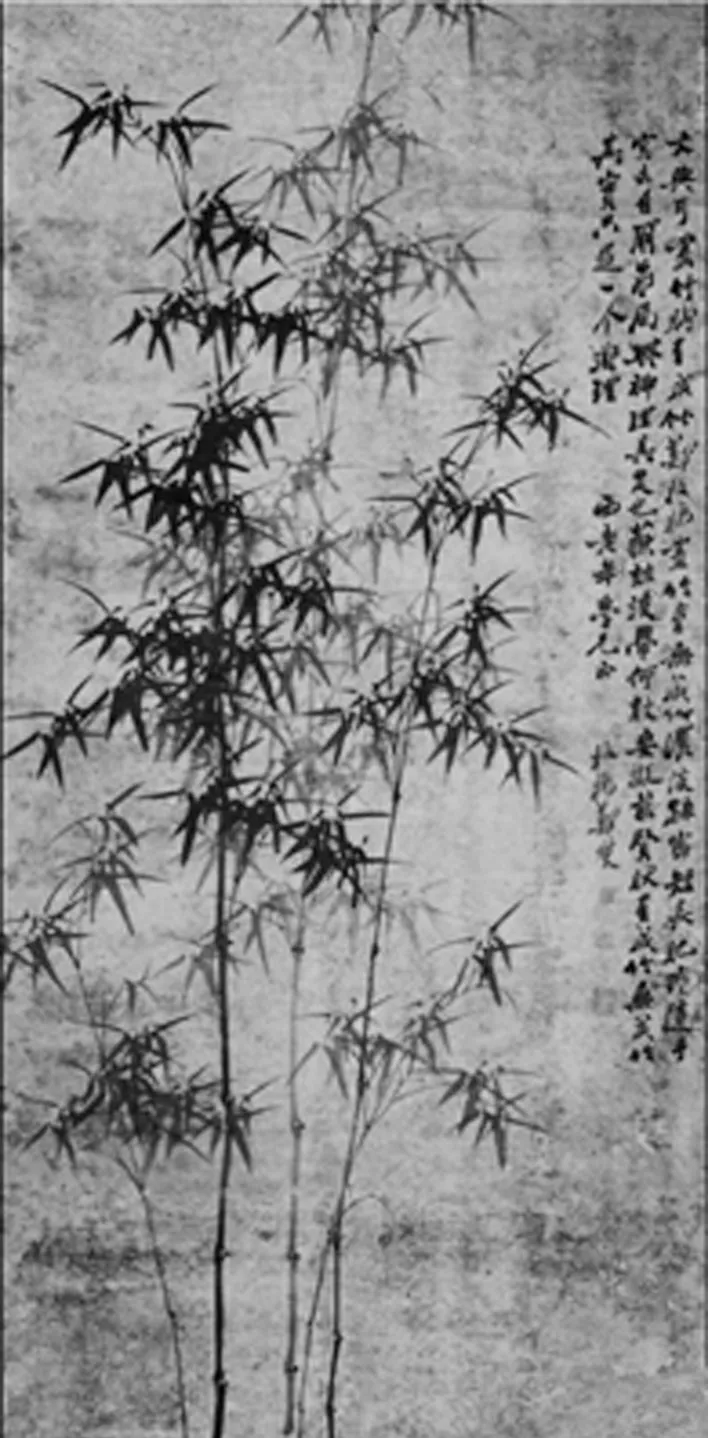

鄭燮,字克柔,號板橋,興化人。世人都知板橋擅畫蘭竹,其代表作有《竹石圖》、《衙齋竹圖》筆墨可謂是隨意揮灑,蒼勁絕倫,所畫墨竹筆勢縱橫、竹竿用筆挺進,取勢頂天立地,似有“千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風”的氣概。竹葉反而掩抑,格局姿態,濃淡疏密巧妙組合。其書則狂草古籀,又學黃庭堅,《瘞鶴銘》一字一筆“以血為爐,熔鑄古今”。雜摻隸術、行書、楷書,兼眾妙之長。世人評價板橋詩書畫并稱三絕,其詩詞亦不屑作熟語,為人慷慨嘯傲,有著超越流輩的詩書畫成就。不僅如此,對畫論方面鄭板橋也有重要貢獻,雖然鄭燮沒有系統的撰寫畫論的著作,但對畫面都有所題跋,其畫跋不僅對我們考察當時創作環境有所幫助,對研究當時的美術理論也有很大益處。

如鄭板橋在《板橋題畫》畫竹題記一則指出:“江館清秋,晨起看竹,煙光日影露氣,皆浮動于疏枝密葉之間。胸中勃勃遂有畫意。其實胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展紙,落筆倏作變相,手中之竹又不是胸中之竹也。總之,意在筆先者,定則也;趣在法外者,化機也。獨畫云乎哉!”鄭板橋在繪制寫意花鳥時,常用三段論來進行創作,從眼中之竹到胸中之竹,到手中之竹。上述的創作過程筆者認為也可被用于今天的油畫創作之中。

一、尋找創作素材——眼中之竹階段

不論是哪種形式的繪畫創作,最初都離不開對素材和靈感的追求,鄭板橋畫竹與其所處的生活環境有著絕大關系,鄭板橋出生在江蘇興化鄭家巷,興化所種之竹并不多,但這一帶尤為特別,兒時板橋進城需經一條二百余里的竹巷,家家戶戶都是以種竹為業,竹從此就映入板橋眼簾,并扎根在板橋心中,也使鄭板橋和竹產生了濃厚的感情。再后來鄭板橋也是無竹不居,對現實事物的觀察,感受給予了他創作的靈感。古代文人雅士也多愛竹,認為竹子氣節高雅,畫竹亦是畫人,罷官后的鄭板橋寫出:“凡吾畫蘭,畫竹,畫石。用以慰天下之勞人,非以供天下之安享人也。”寫出畫竹用意。現代的創作,由于智能機器的便捷,在創作開始,尋找素材期間就少了鄭板橋這種對生活的感悟,我們想描繪什么通過引擎搜索便可以獲得,我們的創作題材和資料雖然更加廣泛,但卻缺少了最原始的感受,鄭板橋畫竹整個人沉浸在竹巷中日日聽著風吹竹林,夜夜聽聞雨打竹葉,見過陽光穿透竹葉縫隙,晨霧籠罩整片竹林,這不是現代科技一張照片能向我們傳遞的,它所包含的不只是視覺,還有聽覺、嗅覺、甚至味覺。鄭板橋畫竹可達“專“的水平,不是一蹴而就,他的底氣在于真聽真感受置于胸中的十萬竿,只有如此才能在作畫時一時飛作淋漓墨,與清代畫家石濤也提出“搜盡奇峰打草稿“有異曲同工之妙。這種對眼中之竹的執著正是我們現代繪畫所欠缺的部分。

眼中之竹如若運用在進行油畫中,可啟示為,在為落筆階段畫家應多去觀察尋找所選身邊素材,只有如此才能更多的投入感情,如若利用現代科技選取一些和自己關系遙遠的題材,不僅在感受上會稍弱,還很難投入其情感。在選定畫面題材時,應多方面的去感受其題材,只是視覺的感受是單一的,要五感并用畫出的畫則更加生動。要有這靜觀和探索精神,看事物從多個角度出發這樣的眼中之竹才夠充分。

二、主觀選擇處理——胸中之竹

胸中之竹并非眼中之竹也,是鄭板橋通過對眼中之竹的印象與自身主觀思想融合一起相互關系,產生藝術典型孕育過程,是把生活中真實存在的竹轉化為藝術上真實的竹主要手法。首先是通過眼中之竹對某種事物產生興趣畫意凝聚胸中,觀察后聚畫意在胸中,并以此畫意為題為本,對繪制所使用的手法和構成進行大致的思索,這里的思索與文同的胸有成竹又有所不同,鄭板橋畫竹,重在描繪出竹的“意”,他在胸無成竹圖中題跋評價自己是:文與可畫竹,胸有成竹,鄭板橋畫竹,胸無成竹,濃淡疏密,短長肥瘦,隨手寫去,自爾成局,其神理具足也。胸無成竹,并不是對畫面沒有設想,而是在繪制中出現偶然的靈感,也會融入畫面,落墨成形。是在胸有成竹的基礎上添加了靈活性。

胸中之竹在藝術創作中是非常重要的一環,啟示著我們要抓住靈感,并投入思考,像現代藝術家達利,他的著名作品《泉》把小便池和藝術品連接。產品和藝術品的區別是藝術家思想對作品的賦予的,如今部分偏寫實油畫創作時,大多是直接從眼中之竹到手中之竹,缺少了胸中之竹,尤其是油畫寫實類的創作,畫者常常執著于像與不像,這里的像所指的是相似,照搬現實事物不經過藝術處理和思考長此以往畫面會失去神韻,更加不像,此“像”非彼“像”,這里的像說的是神韻。

三、回歸畫面空間——手中之竹

手中之竹是三段論的最后一部,是把藝術家主觀思想實踐為存在的畫面或其他物質當中,畫面是藝術家展現自我向觀者傳遞的重要媒介,如果沒有畫面的呈現藝術家的思想只能存在于畫家的意識中,隨著藝術家的消亡而消失,從這個角度來說這一環是決定性環節。它包括了實施構圖,繪制畫面,經驗調整,潤色完成四個組成部分。在油畫的創作當中我們所強調的畫面也是由著四步呈現,首先是構圖,畫面中要素所在位置,比例大小,都影響著我們對畫面的感受,在繪制畫面時,對線條、技法直接影響畫面效果,中國畫大多強調用線描繪,油畫卻大多是明暗陰影的展現,在線的運用通常是在邊形,而正是邊形卻更可以體現出物體的形狀和質感。如果想更好的實現胸中之竹,必先勤練手中之竹,在繪制作品進行調整時掌握一定的經驗,否則胸中之竹很難落于筆墨之間,或表達不夠。

四、結語

“三段論”是中國畫中的題跋,但我們也可以將他概括為一種藝術規律去用于任何一種繪畫當中,眼中之竹是對于自然景象的提取,胸中之竹是藝術家對于客觀事物進行情感過濾的藝術典型,手中之竹是畫家利用多種媒介通過藝術實踐物化情感的主要依托。祖先的智慧可謂是把我們帶到了新的高度,我們在創作時可進一步發展三段論用于油畫,這里不是要我們學習板橋畫竹,是“師其意,不在跡象間”。學習的是板橋對藝術創作的追求,這在現在快時代社會是少有的,而作為國人,選擇學習對象應試有所共鳴的人,中央美術學院的靳尚誼院長曾說過,我是中國人,我就要為中國人造像。表現中國人的精神氣質。這是中國畫家的職責。可見學習中國的繪畫理論是不可或缺的,人們回顧觀賞、思考學習這些凝聚在古代繪畫中的民族的審美趣味,藝術思想時,常會有一種親切感。這些古代繪畫中的情理結構與當今的國人感受愛好吻合積淀,這是古與今心理結構有相呼應的同構關系的影響。祖先把思想凝聚在歷史積淀的產物中,讓我們有根跡可循。而板橋所畫之竹也有力證明了’畫之關紐可投于書’中,的原理,油畫雖然不與三段論畫種不同,但卻符合了藝術創作的法則,加以學習,以期能裨實用。