臨床常用抗生素的不良反應情況及合理用藥措施分析

譚建卿

(江門市開平市中心醫院藥劑科 廣東 江門 529300)

據世界衛生組織(WHO)調查結果發現,目前全球約1/7 的臨床患者均因不合理用藥死亡,其中住院患者中近25%的患者是由于常用抗生素不合理所致,需要給予一定的關注和重視[1]。抗生素是一種由細菌、真菌、放線菌等或高等動植物在生活過程中所產生的具有抗病原體或其他活性的一類次級代謝產物,其主要用于臨床醫生治療微小病原體等引起的感染性疾病,且應用效果顯著;但是,臨床常用抗生素治療的同時也會因多種因素的影響導致患者出現相關不良反應現象,涉及皮膚及其附件、消化系統、神經系統、呼吸系統及心血管系統,甚至嚴重威脅患者的生命安全[2]。因此,臨床中需要針對抗生素藥物的使用情況進行了解,并制定針對性的合理用藥措施;本次研究中將隨機抽取我院于2019年1月—2020 年12 月收治的抗生素所致不良反應患者50 例,充分探究其臨床常用抗生素中的不良反應情況,結果如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

本次研究選取對象均為臨床常用抗生素所致不良反應患者,患者的選取時間和病例數分別為2019 年1 月—2020 年12 月50 例;本次研究,患者及其家屬均知情,自愿參與研究,并已經全部簽署協議書。回顧分析研究對象資料:患者均經明確診斷,臨床符合抗生素所致不良反應的診斷標準且伴有皮膚紅腫、惡心嘔吐、胸悶等常見不良反應現象,其中女性患者23 例,男性患者27 例;年齡20 ~79 歲,平均年齡(38.6±4.9)歲。

1.2 方法

回顧性分析所有納入研究患者的臨床病歷資料,并嚴格遵守《抗菌藥物臨床應用指導原則》對其抗生素所致不良反應的藥物種類、不良反應累及系統、臨床表現進行記錄,并以此作為依據制定針對性的合理用藥措施。

1.3 統計學分析

本研究所得數據采用SPSS 23.0 統計軟件進行分析處理,計數資料使用百分數(%)表示。

2.結果

2.1 抗生素不良反應患者的藥物種類分析

50 例抗生素所致不良反應患者中,頭孢菌素類藥物的占比較高,為40.00%(20/50);其次分別為青霉素類、喹諾酮類、氨基糖苷類、大環內酯類、糖肽類,各占比20.00%、16.00%、10.00%、8.00%、6.00%,見表1。

表1 50 例抗生素不良反應患者的藥物種類分析

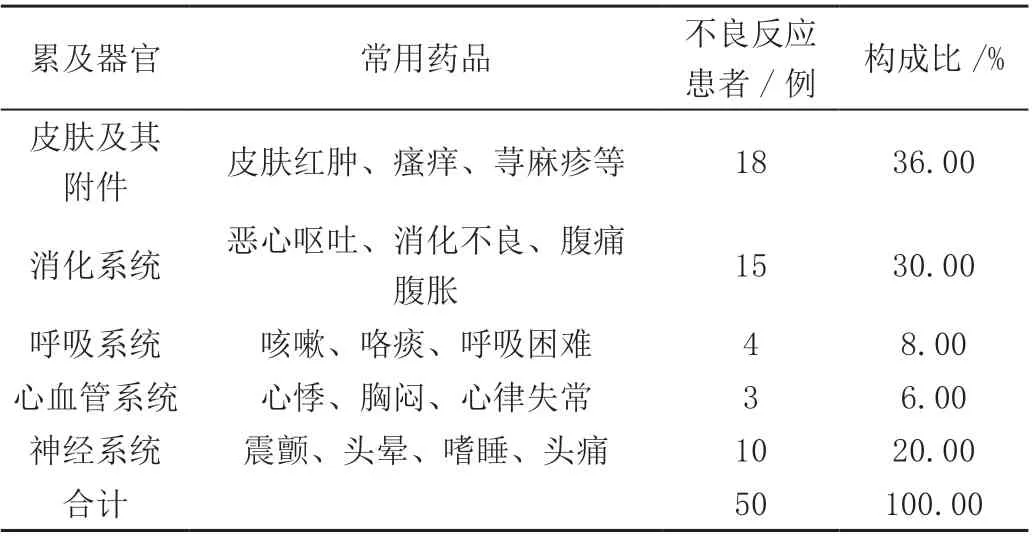

2.2 抗生素不良反應患者的臨床表現分析

50 例抗生素所致不良反應患者中,不良反應累及系統中占比較高的為皮膚及其附件,為36.00%(18/50),臨床表現為皮膚紅腫、瘙癢、蕁麻疹等;其次分別為消化系統(惡心嘔吐、消化不良、腹痛腹脹)、神經系統(震顫、頭暈、嗜睡、頭痛)、呼吸系統(咳嗽、咯痰、呼吸困難)、心血管系統(心悸、胸悶、心律失常),各占比30.00%(15/50)、20.00%(10/50)、8.00%(4/50)、6.00%(3/50),見表2。

表2 抗生素不良反應患者的臨床表現分析

3.討論

近幾年來,抗生素不斷地被應用于臨床醫療及各個方面,且經查閱相關參考文獻資料發現,抗生素的應用可以對抗在人或動物體內的致病菌等病原體,并治療大多數細菌、立克次體、支原體、衣原體、螺旋體等微生物感染導致的疾病[3];存在一定的抗腫瘤活性、免疫抑制作用,同時在畜牧業和農業中非治療用途的抗生素,稱為抗生素生長促進劑[4]。但是目前我國抗生素藥物的使用率已經高達70%,這一數據遠高于臨床用藥中真正需要使用抗生素的50%左右,隨著其應用范圍的擴大,所產生的不良反應現象隨之增加,嚴重影響了人類的身體健康[5]。

如何更好地在臨床用藥中使用抗生素進行治療,在保證患者獲取良好治療效果的同時還可以提高用藥安全性,是目前醫學研究中的重點內容之一;在本次研究中通過對臨床常用抗生素中的不良反應情況進行研究發現:50 例抗生素所致不良反應患者中,頭孢菌素類藥物的占比較高,為40.00%(20/50),其次分別為青霉素類、喹諾酮類、氨基糖苷類、大環內酯類、糖肽類;不良反應累及系統中占比較高的為皮膚及其附件,為36.00%(18/50),其次分別為消化系統(惡心嘔吐、消化不良、腹痛腹脹)、神經系統(震顫、頭暈、嗜睡、頭痛)、呼吸系統(咳嗽、咯痰、呼吸困難)、心血管系統(心悸、胸悶、心律失常),各占比30.00%(15/50)、20.00%(10/50)、8.00%(4/50)、6.00%(3/50)。針對以上結果需要采取一定的合理用藥措施進行有效干預,保證抗生素患者的臨床治療及預后效果,即(1)嚴格控制抗生素的適應證:臨床中在給予患者使用常見抗生素藥物治療時,需要醫護人員掌握不同抗生素的應用指征,并針對患者的實際病情、相關癥狀選擇合適的抗生素藥物進行治療,確保靶組織達到較高的藥物濃度,提高臨床治療效果;必要時可在使用前進行藥敏試驗,以充分減少相關不良反應現象的發生[6]。(2)加強抗生素聯合應用的合理性:臨床中,部分醫護人員為了提高臨床治療效果而進行抗生素聯合用藥的現象,這種抗生素使用方法不是不提倡,而是在應用過程中需要醫護人員具備一定的專業素養和臨床經驗,能夠在聯合用藥過程中充分掌握抗生素藥品的適應證并認真分析患者病情及藥物特性,以控制藥物聯合應用后耐藥性及涉及皮膚及其附件、消化系統、神經系統、呼吸系統和心血管系統等相關不良反應的出現[7]。(3)合理控制抗生素藥物的使用劑量:抗生素藥物與臨床用藥中的其他藥物相比,更加容易產生不良反應及耐藥性,因此臨床用藥中,醫護人員需要根據患者的實際情況以及感染的部位感染程度選擇抗生素的使用劑量及使用時間,避免因患者服用藥物時間較短無法發揮藥物作用或因藥量過大而引發毒性反應提高患者抗生素用藥的臨床治療及預后效果[8]。

綜上所述,臨床常用抗生素治療中會致使患者產生諸多不良反應,尤其是頭孢唑林、頭孢呋辛、頭孢曲松、頭孢他啶、頭孢哌酮舒巴坦等頭孢菌素類藥物,容易導致服用患者出現皮膚紅腫、瘙癢、蕁麻疹等累及皮膚及其附件的不良反應現象;還需要嚴格控制抗生素的適應證、加強抗生素聯合應用的合理性、合理控制抗生素藥物的使用劑量,以整體保證患者的臨床用藥治療效果及抗生素藥物的合理用藥性。