高考評價體系下地理學科素養考查路徑及備考策略

唐永強 劉樹材 陳延松

摘 要:學科素養作為高考評價體系中“四層”之一,其地位是“承接核心價值的方向引領,統攝關鍵能力與必備知識”。本文依據高考綜合評價體系,以2020年的地理高考試題為例,明確學科素養內涵,探析其考查路徑,并提出了學科素養背景下的四大備考策略。

關鍵詞:學科素養;考查路徑;備考策略

高考評價體系是高考內容改革和命題工作的理論基礎和實踐指南,學科素養作為高考評價體系中的“四層”之一,其地位是“承接核心價值的方向引領,統攝關鍵能力與必備知識”。 隨著高考命題從知識立意到能力立意,再到素養立意的轉化,高考對人才選拔的標準和考試自身定位也得到了充分的體現。本文在梳理地理學科素養基本內涵的基礎上,結合高考試題,對地理學科素養在高考中考查的路徑和方式進行探討,以期為高考備考提供建議。

一、地理學科素養的內涵

高考評價體系下的學科素養的基本內涵,涵蓋了“素養”“學科素養”“地理學科素養”“地理核心素養”等概念。深入理解地理學科素養的基本內涵,首先需要厘清地理學的這些基本概念。

1.素養、地理學科素養與地理核心素養

素養可以定義為個人完成某種活動所必需的基本條件,是由訓練和實踐獲得的技巧或能力,包含個體平時修習而成的知識、能力、品德、觀念和方法等,根據必需程度和功效,可分為一般素養和核心素養;根據領域不同,可學科化,如語文素養、地理素養等。地理學科素養是指一個人通過地理學習而獲得的知識、技能、方法與觀念,或者說是個人能夠從地理學的角度來觀察事物且運用地理學的技能來解決問題的內在涵養[1]。“地理學科核心素養應是在地理學科素養的基礎上,更加關注個體適應未來社會生活和個人終身發展所必須具備的關鍵素養,其在本質上應是一般地理素養的精髓和靈魂,在功能上是最重要和最必要的地理學科素養” [2],新版《普通高中地理課程標準》中提出地理學科核心素養,主要由區域認知、綜合思維和地理實踐力等構成。

2.高考評價體系下的地理學科素養

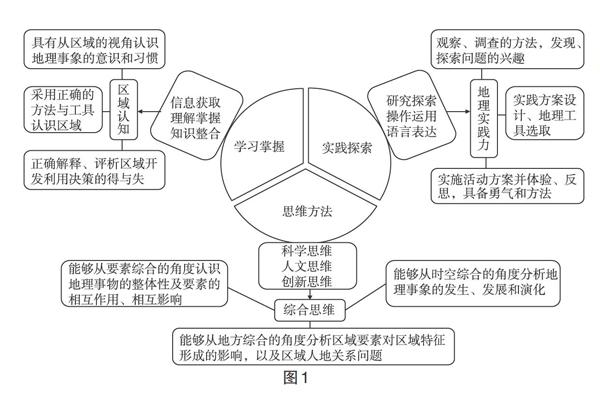

高考評價體系提出的學科素養,是指即將進入高等學校的學習者在面對生活實踐或學習探索問題情境時,能夠在正確的思想價值觀念指導下,合理運用科學的思維方式與方法,有效地整合學科相關知識,運用學科相關能力,高質量地認識問題、分析問題、解決問題的綜合品質[3]。高考評價體系下的地理學科素養,必然是以地理核心素養為具體的承載體的。結合高考評價體系及普通高中地理課程標準,地理學科素養的基本內涵歸納如圖1所示。

二、地理學科素養考查的路徑

高考試題是學科素養考查的基本承載體,近年來高考試題以素養立意為引領,精選典型區域、營造復雜問題情境,系統考查考生的素養水平。本文精選部分典型高考試題,力圖探析其學科素養考查的路徑,并提出應對的基本思路。

1.立足“區域”,考查運用空間—區域的思維方式認識地理環境的素養

高考評價體系下的區域認知素養考查,要求學生能夠以地理視角觀察世界,著眼于地理事物和現象背后的空間因素,根據具體空間背景考慮問題,包括空間位置、空間格局、空間聯系、空間演變等考查維度[8]。

例1.(2020年高考全國文綜I卷第1~3題)治溝造地是陜西省延安市對黃土高原的丘陵溝壑區,在傳統打壩淤地的基礎上,集耕地營造、壩系修復、生態建設和新農村發展為一體的“田水路林村”綜合整治模式,實現了鄉村生產、生活、生態協調發展(圖2)。據此完成1~3題。

1.與傳統的打壩淤地工程相比,治溝造地更加關注

A.增加耕地面積 ? ? ? ?B.防治水土流失

C.改善人居環境 ? ? ? ?D.提高作物產量

2.治溝造地對當地生產條件的改善主要體現在

A.優化農業結構 ? ? ? ?B.方便田間耕作

C.健全公共服務? ? ? ? ? D.提高耕地肥力

3.推測開展治溝造地的地方

①居住用地緊張? ②生態環境脆弱? ③坡耕地比例大 ④農業生產精耕細作

A.①③ ? ? B.①④ ? ? ? C.②③ D.②④

參考答案:1.C 2.B 3.C

試題以陜西省延安市黃土高原丘陵溝壑區為載體,以區域水土流失治理、新農村建設為背景設題,對考生區域認知素養的要求較高。該類試題的分析作答,考生應以“空間—區域”的視角,透析區域的空間位置、空間格局、空間聯系及其演變,如表1所示。

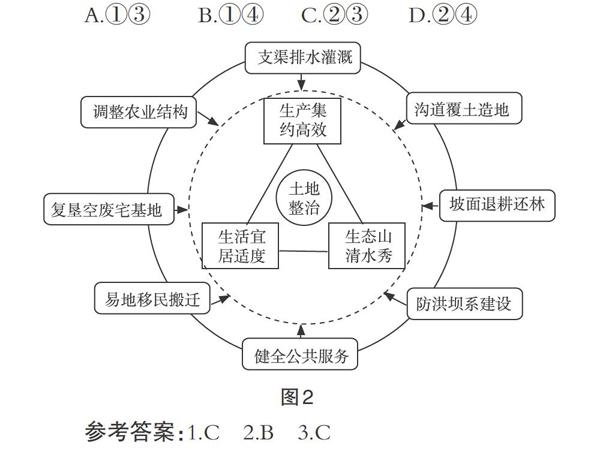

例2.(2020年高考全國文綜Ⅱ卷第9~11題)如圖3所示,烏拉爾山脈綿延于西西伯利亞平原與東歐平原之間。西西伯利亞平原的大部分比東歐平原降水少。烏拉爾山脈兩側自北向南都依次分布著苔原、森林、森林草原和草原等自然帶,但在同一自然帶內烏拉爾山脈兩側的景觀、物種組成等存在差異。據此完成9~11題。

9.西西伯利亞平原的大部分比東歐平原降水少,是由于其

①距水汽源地遠 ②受北冰洋沿岸洋流影響小 ③地勢南高北低 ④水汽受烏拉爾山脈的阻擋

A.①② ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B.②③

C.③④? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? D.①④

10.推斷烏拉爾山脈東西兩側的景觀、物種組成差異最小的自然帶是

A.苔原帶? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B.森林帶

C.森林草原帶? ? ? ? ? ? D.草原帶

11.西西伯利亞平原年降水量南北差異較小,但南部較干,主要原因是南部

A.沼澤分布少 ? ? B.太陽輻射強

C.河流向北流? ? ? ? D.遠離北冰洋

參考答案:9.D? 10.A? 11.B

試題以俄羅斯西西伯利亞平原附近區域為載體,以區域氣候、植被的差異為切入點,側重對區域自然地理特征的認知考查。此類問題的分析作答,考生應基于區域的空間位置,剖析區域中重要地理事物的空間分布格局,明晰區域空間中各地理事物間的相互聯系、相互影響,深層探究區域空間演變的過程、影響等,提升以區域—空間視角分析地理事物、現象的能力,如表2所示。

2.著眼“綜合”,考查全面分析地理環境的思維方式和能力

高考評價體系中的綜合思維考查,要求考生能夠從地理要素綜合、時間和空間綜合、地方和區域綜合的角度綜合分析地理事物的特征、關系、發展及影響等。考查方式上,多以復雜區域為載體,以區域中動態的地理事物為切入點進行考查。

例3.(2020年高考全國文綜Ⅱ卷第36題)閱讀圖文材料,完成下列要求。

玉米油是利用玉米胚芽生產的一種谷物油脂,營養豐富,口味清香。玉米油生產流程由毛油提取和毛油精煉等環節構成,胚芽的毛油提取率為40%,由毛油到精煉油的轉化率為90%。山東鄒平某公司是我國建設最早、目前規模最大的玉米油產品研發和生產企業,其玉米油銷售量占國內市場的50%。該公司在山東惠民、遼寧鐵嶺、內蒙古通遼和鄂爾多斯建有毛油壓榨工廠,在公司本部、浙江杭州、廣東廣州建有精煉油和小包裝產品生產基地(圖4),將毛油運輸至精煉油生產基地多使用集裝箱液袋(一次性使用的儲存和運輸各種非危險液體貨物的軟體包裝容器),使用罐箱或鐵桶運輸則越來越少。

(1)簡述惠民、鐵嶺、通遼、鄂爾多斯等地吸引該公司建設毛油壓榨工廠的優勢條件。

(2)分析該公司在杭州、廣州建設精煉油和小包裝產品生產基地的主要原因。

(3)推測并解釋將毛油由鐵嶺運輸到廣州精煉油生產基地的合理交通方式,指出使用集裝箱液袋運輸相對于使用鐵桶運輸的優勢。

參考答案:略。

該題以區域工業布局問題為載體,以玉米油的生產、銷售為切入點,側重考查對工業區位條件、產業轉移成因、交通方式比較的綜合分析能力。能綜合各要素分析區域工業的區位條件,能透析不同區域工業區位條件的差異,能基于不同的時空條件合理選擇交通運輸方式,是應對此類試題的關鍵,如表3所示。

例4.(2020年高考全國文綜Ⅱ卷第37題)閱讀圖文材料,完成下列要求。

研究表明,金沙江流域金礦較多,多呈帶狀分布并與斷裂的空間分布一致。金沙江因河中有大量沙金(河床沉積物中的金)而得名。圖5示意金沙江云南段。

(1)從板塊運動的角度解釋圖示區域斷裂發育的原因。

(2)簡述圖示區域河流多沿斷裂分布的原因。

(3)說明圖示區域金礦石出露較多的原因。

(4)說明出露的金礦石轉變成金沙江中沙金的地質作用過程。

參考答案:略。

該題以金沙江流域為載體,以金沙江流域地質變化及江中金礦的分布、轉變為切入點,考查綜合分析地理事物分布、形成、變化的能力,試題難度較高,具備良好的綜合思維素養是應對此類問題的關鍵,如表4所示。

3.緊扣“人地”,考查人地協調、因地制宜價值觀念的素養

人地協調觀是現代地理學和地理教育的核心觀念。高考評價體系下的人地協調觀素養考查,要求學生能夠以人地關系為主線,既要認識到自然環境對人類活動有“制約”和“促進”的影響,又要理解人類活動影響地理環境有不同的方式、強度和后果,懂得尊重自然規律,因地制宜與自然和諧相處。

例5.(2020年高考全國文綜I卷第36題)閱讀圖文材料,完成下列要求。

葡萄喜光,耐旱。圖6為某坡度較大的地方采用順坡壟方式種植葡萄的景觀。該地位于52°N附近,氣候濕潤。

(1)當地采用順坡壟種植葡萄,據此分析該地區的降水特點。

(2)指出該地種植葡萄宜選擇的坡向,并分析與梯田相比,順坡壟利用光照的優勢。

(3)說明溫帶半干旱地區坡地耕作不宜采用順坡壟的理由。

參考答案:略。

試題以葡萄種植這一生產活動為情境,將人地協調觀與崇尚勞動的育人導向深植于題中,引導考生辯證看待人類活動方式,認識區域生產特征是人類與環境長期協調的產物,培育因地制宜的價值觀念,如表5所示。

4.突出“實踐”,考查解決真實問題的意志品質和行動能力

高考評價體系下的地理實踐力素養的考查,表現為三個層級,一是能夠用觀察、調查等方法收集和處理地理信息,有發現問題、探索問題的興趣;二是能夠與他人合作設計地理實踐活動方法,獨立思考并選擇適當的地理工具;三是能夠實施活動方案,主動從體驗和反思中學習,實事求是,有克服困難的勇氣和方法。目前該素養主要作為試題背景呈現,依循“發現探索地理問題→思考選用地理工具→體驗反思學習過程”的思維路徑進行考查。

例6.(2020年山東省學業水平等級考試第19題)閱讀圖文資料,完成下列要求。

西柳溝是黃河內蒙古段的一級支流,流域面積1 356平方千米(圖7),是黃河粗泥沙的重要來源區之一。2019年5月,某中學地理研學小組在水土保持專家許教授指導下,對西柳溝開展了以“黃河上游流域治理與生態文明建設”為主題的考察活動。他們來到西柳溝上游,放眼望去,溝壑縱橫,植被稀疏。當地農民說這里“遇水成泥、遇風成沙”。兩天后,他們到達中游的風沙區,只見河流兩岸有新月形沙丘分布,許教授說這里每年冬春季節常有大風和沙塵暴出現。穿過沙漠繼續北行,研學小組發現地勢變得低平,河流蜿蜒,河岸兩側遍布綠油油的農田,龍頭拐水文站工作人員介紹,每逢汛期,這里會泛濫成災,入黃口處常形成沙壩,造成黃河干流嚴重淤堵。

(1)研學小組依據水文站提供的資料繪制了西柳溝多年平均月輸沙率和月流量變化圖(圖8),發現西柳溝汛期易形成峰高量大、陡漲陡落的高含沙量洪水。從外力作用的角度分析西柳溝高含沙水流的形成原因。

(2)研學小組從所繪圖中進一步發現,西柳溝3月的流量與7月、9月的相近,但3月的輸沙率卻小得多。分析形成該現象的原因。

(3)通過本次研學活動,研學小組對西柳溝流域的自然地理概況、水土流失狀況等有了深入了解,對西柳溝流域治理有了一定認識。為減少西柳溝入黃泥沙,從黃土丘陵溝壑區、風沙區和沖積平原區中,任選一區提出針對性的治理措施。

參考答案:略。

試題以“主題式地理研學活動”為背景創設情境,以“黃河上游流域治理與生態文明建設”為主題,以研學旅途中的所見、所聞、所感為線索組織材料,以“當地農民、水文站工作人員、許教授”創設研學人物,以“繪制圖片、分析問題、提出措施”創設研學實踐過程,貼近學生生活,有助于更好地在真實情境中觀察和感悟地理環境及其與人類活動的關系,如表6所示。

三、備考策略

1.目標引領——可視性學科素養目標的制定和評價

如果說從“雙基目標”走向“三維目標”是新課程改革的出發點,那么從“三維目標”走向核心素養則是當前課程改革全面深化的里程碑。教師要把“為了知識的教育”轉化為“通過知識獲得教育”,把知識作為一種工具,發展學生的創新能力、實踐能力和生存能力。

因此,依據新的課程標準,基于知識、技能和態度的功能價值,制定和實施課堂素養目標將成為培養學生核心素養、體現以生為本教學理念的關鍵。下面以“氣壓帶和風帶”部分內容為例,通過對比分析教學目標的變化,為素養目標的制定提供參考,如表7所示。

沒有評價,就沒有課程。課堂教學中,教師要根據教學目標,參照學業質量標準,制定基于核心素養的評價目標。將目標細化、分解,增強其可視性和可操作性,圍繞目標—教學—評價,步步為營地實施課堂教學。以“河流地貌”部分內容為例,通過對各種河流地貌形成過程的分析,對學生的邏輯思維進行等級評價;教師提供難易程度不同的區域材料,引導學生結合區域地理環境分析河流地貌的形成,從而對學生進行區域認知能力的評價;引導學生查閱本地歷史地理資料,了解不同生產力水平下河流對古代聚落選址的影響,教師通過觀察學生在討論、交流中的表現進行人地協調觀的評價等。

2.課堂滲透——真實性教學情境案例的選取和應用

學科素養的培養是一個長期的過程,不是一蹴而就的,這就要求教師精心設計課堂,以素養培養為主線,選取反映生產、生活的真實案例作為情境,設計有邏輯、可操作的教學鏈條,通過任務驅動,讓學生在真實情境和實踐活動中加強對地理核心素養的體驗與感悟,進而將素養轉化為看得見、摸得著、可評價的真實行為。

如在自然地理部分,可選取日晷、骨笛、圭表等中國傳統文化事物,太陽能熱水器、樓間距、影子、時差等生活情境案例,引導學生認識地球運動規律,理解人類如何充分利用自然條件,實現人地協調;借助喜馬拉雅山脈、云南石林、華山、富士山等地質地貌,引導學生運用綜合思維,在時空背景下分析地貌的特征及形成過程;選取一些典型的山區道路建設案例,從人地協調的角度論證山區交通線路布局的合理性;對比不同區域典型植被、土壤等,認識區域差異,分析區域聯系;野外實地觀察家鄉的河流,實地測量氣溫、風速、水流,借助實驗模擬演示洋流運動等,增強地理實踐力。

3.區域落地——以區域為載體,使核心素養落地生根

區域是自然、人文事象及發展問題的承載體,地理學科素養最終要落實到不同尺度的區域中去,在區域中落地。在復習備考中要以核心素養的四個要素為抓手,采用層層遞進的方式,兼顧宏觀尺度與微觀尺度,去梳理、整合區域地理知識,既便于學科素養的養成,又便于區域內容的整合學習。①較大尺度區域的復習策略——以世界地理中“東南亞”部分內容的復習為例,如表8所示。②小微尺度區域的復習策略——以中國地理中“雄安新區”部分內容的復習為例。

區域性、綜合性是地理學科的本質屬性,“小切口、大縱深、深發掘”的命題情景是高考命題的基本特點。在復習備考時要精選典型的小微區域作為探究案例,以其典型地理特征為重點,以地理學科素養為抓手,進行解剖式綜合探究,構建如下學科素養養成鏈(圖9):認知區域特征—綜合分析區域特征成因—剖析區域人地間相互影響—實踐解決區域面臨的問題。

4.答題運用——讓學科素養的觀念、理念成為答題習慣

高考評價的最終承載體是高考試題,素養立意下的高考試題,不僅要明晰其考查的素養目標,更應以素養的觀念、理念去答題,將學科素養最終內化為分析、解決問題的思維品質,如此才真正符合素養立意考查的根本目的。

例7.(2020年高考全國文綜Ⅲ卷第37題)閱讀圖文材料,完成下列要求。

毛烏素沙地中流動沙地、固定沙地與湖泊、河流、沼澤等景觀并存。上述景觀在自然和人文因素影響下可發生轉化。1995-2013年,流動沙地趨于固定,湖沼面積減小。一般而言,風沙沉積越多,風沙活動越強。某科研團隊調查1萬年以來毛烏素沙地東南部湖沼沉積和風沙沉積數量的變化,結果如圖10所示。圖11示意毛烏素沙地1995-2013年氣溫、降水的變化。

該題精選典型的小微區域——毛烏素沙地,緊扣生態問題這一重要的社會熱點問題。試題以素養考查立意,對地理學科素養考查較為全面。該類試題的分析作答,既要透析其考查的素養目的,又要運用素養的理念去指導答題,如表9所示。

表9 素養理念答題分析

[設問 素養理念答題 分別簡述圖10所示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個階段湖沼面積和風沙活動的變化特征,并歸納湖沼面積與風沙活動的關系 【區域認知】對區域特征及其變化的認知,要注重剖析區域地理要素之間的相互聯系、相互影響

【地理實踐力】熟練掌握、運用統計圖表判讀的技巧 說明毛烏素沙地1995-2013年流動沙地趨于固定的自然原因 【綜合思維】對于地理事物自然成因的分析,要綜合區域的自然要素特征及其變化進行分析作答(本題要分析氣溫、降水、植被、地貌等) 毛烏素沙地1995-2013年湖沼面積減小,試對此做出合理解釋 【人地協調觀】在自然要素沒有惡化的情況下,要善于從人類活動的角度剖析引起自然要素變化的成因

【綜合思維】多角度(生產、生活)分析人類活動對地表水的影響 近些年來,毛烏素沙地綠化面積逐漸增大,有人認為“毛烏素沙地即將消失”。你是否贊同?表明你的態度并說明理由 【人地協調觀】以自然條件為基礎,辯證地審視人類活動可能造成的有利或不利影響

【綜合思維】綜合區域自然要素(特征及變化)和人類活動(方式及是否科學),辯證探究對區域的影響 ]

參考答案:略。

(本文為相煒地理研究室團隊成果之二)

參考文獻:

[1] 湯國榮.論地理核心素養的內涵與構成[J].課程·教材·教法,2015,35(11):119-122.

[2] 李家清,常珊珊.核心素養:深化地理課程改革的新指向[J].地理教育,2015(04):4-6.

[3] 史辰羲.基于高考評價體系的地理科考試內容改革實施路徑[J],中國考試,2019(12):65-69.