若言琴上若有聲

自從“協奏曲”這一體裁形式從西方傳入我國以來,得到了許多作曲家、演奏家的喜愛。其中的主要緣由,一是能夠在這一宏大體裁的框架下,不但能欣賞到主奏樂器的獨奏風貌,還能在主奏與交響樂隊之間的競奏、協奏中,感受到演奏家們在相互映襯和彼此護航方面的藝術表現。二是由于采用了以西方樂器講述中國故事的風格構想,使得中國各類以交響性為主體的作品表達,都能不同程度地做到了以符合中國人的審美習慣來顯現音樂的藝術氣象,進而讓作品中的表現亦如色墨混融的中國畫,凸顯出中華文化中特有的審美意趣。本文論述的這二部鋼琴協奏曲作品就是以這樣的創作意識和演奏意識,顯現出了中國本土作曲家與鋼琴家的藝術追求。

一、結構與內容

這兩部鋼琴協奏曲在布局上都是以西方的經典曲式為結構上的主體框架,并以結構上的雙重屬性形成現在這樣一種布局方式。這樣做法的好處是,既可以按照作品所要表達的內容順序進行開展,又可以讓音樂材料在發展中獲得不同以往的表達,在顯現作曲家本人個性化寫作方法的同時,也能照顧到中國人的欣賞習慣和不同以往的音樂表達,這也是當代中國作曲家們常有的一種布局習慣。

作曲家姜萬通老師(左一),水百合老師(中),筆者(右一)訪談于2020 年10 月

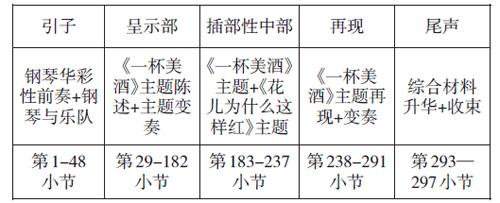

二部作品的結構布局如下:

首先,鋼琴協奏曲《一杯美酒隨想曲》,是作曲家姜萬通根據原有的兩首歌曲素材創作而成。作品雖然以核心動機發展的特殊結構意義和內涵與奏鳴曲式原則結合[2],但是由于中部對比材料使用方法和作品想要形成不一樣的情境表達,所以就在中部采用了類似插部性的寫法,這就使得原本的展開部在此卻以插部性的中部示人,進而形成了插部性中部的奏鳴曲式,并以復三部曲式的影響與滲透,讓這里的音樂表現得更加穩定和富有抒情性的意味。(見表1)

表1 鋼琴協奏曲《一杯美酒隨想曲》為“插部性中部奏鳴曲式”

鋼琴協奏曲《一杯美酒隨想曲》在音樂材料的使用上,是采用中國新疆維吾爾族的民間歌曲《一杯美酒》和電影《冰山上的來客》中的插曲《花兒為什么這樣紅》(文中簡稱《花兒》)的原始主題嫁接而成,從而得到統一貫穿的發展。

《一杯美酒隨想曲》中的電影插曲《花兒》,是源于塔吉克族的一首民間歌曲《古力碧塔》,其講述的是青年男女愛而不得的悲情故事(電影中的歌曲為不對稱的三句體樂段結構,第一、二句詞曲補充,寫作上新穎別致,并且加長了樂句結構,也增強了抒情性)。而原始民歌《一杯美酒》所采用的是再現單三部曲式結構,其中切分、跳進的旋法[3],將維吾爾族青年之間的愛情比喻成一杯美酒,道出了美好且富有詩意的情感。

然后,是鋼琴協奏曲《鑒真東渡隨想曲》,是作曲家唐建平根據由李嵐清創作的歌曲《鑒真東渡隨想》(文中簡稱《鑒真》)為主題材料,并以交響變奏的方式創作而成。其中,《鑒真》詞作來源于郭沫若先生為鑒真東渡所寫下的稱贊詩詞——“鑒真盲目航東海,一片精誠照太清。舍己為人傳道藝,唐風洋溢奈良城。[4]”頌揚了一代高僧鑒真大師劈波斬浪、舍身送法、奉獻天下的博大胸懷。對中日文化交流、唐朝影響力等方面也都產生了很大的影響。所以《鑒真東渡隨想曲》也被譽為“中國版本的命運交響曲”。

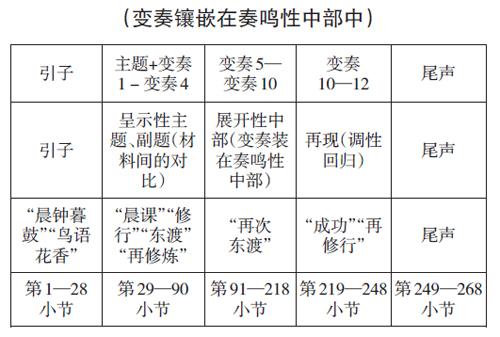

在這部作品的結構上,作曲家雖然是以變奏思維加以布局,但卻在對比性的音樂發展中和以制造不同音樂畫面的內容上,整體結構同樣顯現出具有雙重性的結構力,進而形成了把變奏曲式鑲嵌在奏鳴曲式之中的結構布局模式。(見表2)

表2 鋼琴協奏曲《鑒真東渡隨想曲》雙重性的結構布局(變奏鑲嵌在奏鳴性中部中)

鋼琴協奏曲《鑒真東渡隨想曲》中,除了12個變奏外,還以文學性思維劃分出了七個小標題。這樣布局的好處,不但能讓音樂在層層遞進的變奏中達到想要的藝術效果,還能借助“鑒真東渡”的歷史故事走向作為音樂內容的邏輯路線,進而便于人們對音樂表達上的進一步理解。

二、主奏與協奏

對于鋼琴而言,協奏曲可以說是鋼琴在演奏上的最高形式與規格。從主奏樂器鋼琴與交響樂隊的協作過程中,觀眾既可以領略到他們相互映襯的協作關系,也可以感受到由鋼琴獨立演奏的段落所帶來的藝術、技術上的華彩,還有以鋼琴與樂隊的合力打造出生動鮮活、形象迥異的交響性段落。所以,這種協奏體裁也最能展示演奏家們的藝術水準和直接讓觀眾欣賞到鋼琴與交響樂隊之間的獨奏、協奏與競奏等不同演奏樣式,進而體現出作曲家個人想要的作品風格和鋼琴家個人想獲得的演奏效果。鑒于篇幅所限,筆者將按照二部作品的演奏順序加以簡單解析。

具體如下:

(一)鋼琴協奏曲《一杯美酒隨想曲》:引子基本分為二個階段敘述(第1小節—第48小節):第一階段,開始就是幾個強有力的音響和弦,猶如全體交響樂隊演奏家們的整體亮相和風格定位(第1—第5小節),接著便以鋼琴演奏意義上的華彩片段介入,如同戲曲中的開場鑼鼓(第5—第9小節)。第二階段(第9—第48小節),鋼琴是以《花兒》和《一杯美酒》的歌調素材進行串聯與呼應,并把這種材料元素分散在木管組(以長笛、短笛音色來表現的遙遠呼喚)、銅管組(以圓號為主的溫暖呼應)和雙簧管、小號、刮魚兒等樂器的點染上。接下來則是作曲家讓這兩個材料在不同音域上形成了三次轉調,隨著色彩的變換和音樂上的遞進,不但完成了引子功能上的導入性作用,還能以借用人們熟悉的歌聲音調元素,讓引子部分的新疆地域風格得到鮮明的預示。

呈示部(第49小節—第182小節):呈示部分的結構具有三部性的特征。開始的二小節是以手鼓和薩巴伊(新疆特色樂器)作為呈示部的導入(第49小節—第50小節),隨后就是樂隊以全奏的形式把原始民歌《一杯美酒》作為主部主題加以呈示(第51小節—第56小節),而鋼琴則在第57小節才以復奏的形式,讓主部主題得到清晰的呈現,并以歌唱性的韻味和腔化的處理方式,讓主部的主題更有親和力(第57—第65小節)。(見譜例1)

在第二階段里(第66小節—第182小節),樂隊是以交響化的變奏方式來將主部主題營造出歡聲笑語的氣氛(如:短笛的點綴,木管組與弦樂組的交織和銅管組的助力),特別是長號在第125小節處風趣詼諧的演奏,為接下來的副部變奏提供了音樂形象上的劃分。而作為主奏樂器鋼琴的表現,雖然是作為樂隊的背景在此以快速的三十二分音符跑動,但能以延音踏板的頻繁使用和節奏上的嚴格把控以及音色上的明暗相間等處理方式,把漫天飛舞的風沙背景和在跑動技術上的呈現發揮得淋漓盡致(如:第92小節—第114小節處和副部主題中的第141小節—第156小節處等)。隨著鋼琴在結束部的八度與分解八度上的獨立炫技(第157小節—第182小節),呈示部結束。

展開部(第183小節—第232小節):展開部為插部性中部。開始由弦樂組和單簧管若隱若現的引入《花兒》的主題,作為之后主題旋律出現的鋪墊。之后,鋼琴以華彩的形式將主題旋律進行完整的展示。其中,鋼琴在演奏上是以借鑒新疆冬不拉樂器的彈奏手法來與歌聲貼近,使旋律的表達更具抒情性(第183小節—第204小節)。之后,主旋律轉換到弦樂組的抒情音色,并以木管組的間補襯托和圓號的點綴幫襯,讓這部分的音樂表情更加豐富和充滿浪漫色彩(第205小節—第228小節)。最后,鋼琴作為炫技的部分,將音樂一步步推進,進而為迎接動力再現做好鋪墊(第228小節—第232小節)。

再現部(第233小節—第297小節):開始是以新疆手鼓和薩巴依作為通向再現部的連接與導入(類似鋼琴的華彩段落的炫技),也為接下來載歌載舞的再現畫面做好了準備(第233小節—第240小節)。緊接著,主題的再現方式是以樂隊、鋼琴的順序演奏《一杯美酒》的主部主題,副部調性也回歸到了主調(A大調),整個表現亦如群眾性的歌舞場面,也讓整個再現部的新疆地域風情變得更加濃烈(第241小節—第291小節)。

尾聲(第292小節—第297小節):是以干凈利落的、典型性的收速方式結束全曲。

(二)關于鋼琴協奏曲《鑒真東渡隨想曲》:這部作品的特點是按照交響變奏的寫法和以小標題的順序來加以發展的。為了添加音樂畫面的生動和凸顯交響性的效果,還把變奏曲式的發展脈絡鑲嵌在奏鳴曲式之中,進而加大了音樂上的對比與沖突。

引子(第1小節—第28小節):引子中的小標題為“晨鐘暮鼓”“鳥語花香”,開始就以鋼琴、弦樂組在低音區的四個和弦為音響背景,試圖把人們帶到鑒真所處的大唐時期,并以模仿寺廟中的鐘聲和木魚的敲擊聲,來獲得一種寂靜、空靈的音樂畫面(第1小節—第6小節)。而接下來的小標題“鳥語花香”則是以鋼琴為主奏的抒情段落(第7小節—第28小節),并以自由、散化的詩意性表達,讓引子充滿一種清靜、祥和的審美意境。

呈示部(第29小節—第90小節,由主題和變奏1—變奏4構成):開始是以鋼琴歌謠體的演奏風格,將原有的歌聲材料在此作完整地呈現(其歌聲主題是根據國務院原副總理李嵐清為郭沫若的詩創作的歌曲主題),這個歌聲主題也是后面音樂發展變奏中的主要材料依據。(見譜例2)

譜例2 鋼琴協奏曲《鑒真東渡隨想曲》中的歌聲主題

在呈示部中的音樂表現,既有以鋼琴奏出的8小節原始歌聲意蘊(變奏1),也有以弦樂為主導、鋼琴為背景的合唱贊頌(變奏2),還有以交響性的分組、分層、交織等表現途徑,顯露出對中國文化中禪意的描寫(變奏3、變奏4),并在四個不同變奏的段落中,讓音樂達到了形散意不散的呈示方式。

展開部(變奏5—變奏10、第101小節—第218小節):展開部是由交響變奏與鋼琴華彩兩個部分構成,且能做到一個變奏就是一幅生動的音樂畫面。如:變奏5是以鋼琴的均等八度、合唱隊的混合聲浪以及弦樂組的震音背景、木管組的顫音漂浮等音響音色形式,制造出了迎風斗浪的戲劇性場景畫面。再如:變奏10的鋼琴華彩段落(第190小節—第218小節),除了起到平息展開帶來的沖突、動蕩外,還起到再現前的過渡與預示作用。如:模仿海上風浪流動的織體和通過右手的平行和弦推進所要達到的收束目的,以及用左手的八度跨越而形成的音響張力輔助、速度上的回落與復起等奏法,都為動力性再現做好了銜接與迎接上的準備。

再現與尾聲(變奏11—變奏12,第219小節—第248小節):再現的位置安排在變奏10中的鋼琴華彩之后,并以小標題“成功”作為內容上的再現標志(第219小節—第231小節)。令人意外的是沒有迎來以動力再現的方式形成的高潮,而是把高潮的實現位置推遲到變奏11的段落(第232小節處),并以鋼琴在寬廣音域上大跨度的、強勁的和弦表現與交響樂隊、合唱隊一起形成悲美如歌的表達,直到變奏12的出現(“再修行”、第241小節—第248小節),音樂才以暢弘之感的表達逐漸得到回落。

尾聲(第249小節—第268小節),尾聲中的鋼琴是以寬舒的曲風來映襯鑒真的回歸心度,隨即幾聲鐘鳴和幾聲木魚的再現,把人們帶回到了引子開始時的和緩、靜謐的佛堂之中。

從上面的內容可以感受到作品的原創意識和鋼琴家在演奏上的演奏手法,以及交響樂隊的整體表現,都試圖把每個人的藝術觀念和審美訴求鑲嵌在協奏曲這一體裁框架里,從中不但可以看到作為主奏樂器鋼琴在演奏中的風格意識和在二度創作上的發揮,也可以看到交響樂隊在協奏、競奏等方面的外延表達與出新表現。

三、風格與指紋

關于二部鋼琴協奏曲的風格與風情上的表達,不僅顯現出中國本土作曲家和鋼琴家的寫法、技法和演奏方法,也凸顯出這兩部作品在中國音樂文化上的風格指紋和文化標識。所以,鋼琴協奏曲《一杯美酒隨想曲》呈現的是將民族音樂元素與現代作曲技法有機結合,強化了樂曲中的民族韻律[5],而鋼琴協奏曲《鑒真東渡隨想曲》則是以一種新文人音樂氣質來釋放音樂上的發展脈絡。所以,這兩部鋼琴協奏曲作品反映的不僅是風格與風情,也折射出中國音樂文化上的殊途同歸。

二部鋼琴協奏曲在音樂創作和演奏上的風格意義如下:

(一)兩位作曲家作為中國頂級音樂院校的教授和作曲家,學院派的深厚文化背景是他們在音樂創作上的優勢。就二部作品的具體寫法而言,兩位作曲家在此都是以中西合璧的思維來形成各自的文化表達,而如何找到中、西文化精神內核中具有人類共性的審美形式,該是這兩部作品較為一致的創作主張。從兩部作品的創作主張共性來看,一,都把作品鑲嵌在中國的音樂文化中去發揮,從而將音樂表現引向較為獨特的審美境地;二,在音樂創作的選擇上,都是運用了自己熟悉的、在國際上達成共識的技法、寫法來表達蒙養于內心的那種浩然之氣;三,在面對多種文化癥候和多元文化的今天,他們都能堅持強調中國音樂作品中的風格指紋和文化印跡,并能在各自的作品中都對自己的民族文化做出更多的、賦予內涵的揭示。

(二)音樂雖然不是文學創作或像小說那樣的寫法(旨在層層剝離故事細節和揭示具體的人物事件),卻能以自己特有的音樂語境來為人們的遐想提供多種可能。如:鋼琴協奏曲《一杯美酒》就是以“音樂成語”的辦法,把流傳已久的、深入人心的旋律作為核心材料創作而成。而鋼琴協奏曲《鑒真東渡隨想曲》的寫法與前者的用法雖然有所不同,但也是根據現成的歌聲作品作為主題材料加以演化、更新,并結合盛唐時期的文化背景和借助交響性的變奏手法,讓音樂形成有著清晰的敘事路線和渾然一體的作品形式,并通過一幅幅音樂畫面的渲染,令聽眾在此產生豐富的聯想。

(三)音樂內容上的寓意和藝術形象的鮮活是這二部協奏曲的又一特征。如:鋼琴協奏曲《一杯美酒隨想曲》中的旋律仿佛唱出了男青年的熱情、奔放和少女的清純、嬌羞。而另外一首影視歌曲《花兒為什么這樣紅》則通過新疆獨有的地域風情,讓維吾爾族音樂的風格比重更加濃郁。而鋼琴協奏曲《鑒真東渡隨想曲》是按照標題音樂的內容,用一個個小標題使其排列成序,這不僅便于聽眾理解和利于交響性的變奏,更能讓主奏樂器鋼琴在演奏過程中顯得更為自由、灑脫。

(四)運用體裁“變更”與地方風格“變奏”的方法(類似“同宗民歌”的方法),來作為音樂貫穿、發展的邏輯路線,也是這兩部作品創作上的另一個特征。因為它除了便于表現中國人的審美情感外,也最容易與西方音樂的風格形成區別。所以,在整體音樂的發展過程中,兩位作曲家沒有放棄西方作曲技術帶來的便利,也沒有完全依賴交響化的音響形式來體現這里的風格意蘊,并都采取了由不同主題材料之間的交替、對比發展和邊變奏邊更新或邊展衍邊派生等不間斷的演奏,以及以一波三折的方式來實現音樂內容上的曲折呈現,進而達到了中國傳統美學中“觀山不喜平”的審美習慣。

(五)從演奏角度來看,鋼琴協奏曲《鑒真東渡隨想曲》的二度創作思維是獨具東方色彩的,所呈現的是中國古代文藝理論所追求的“意境”審美范疇。如:“鳥語花香”段落中的意境和運用較為流動且自由化的織體形態所演奏出來的詩意化表達,以及建立在黑鍵上的柔美旋律等。還值得一提的是劉琉在演奏中對于速度、氣息、表情等方面的把控,也是建立在樂譜之外的靈性發揮上,即:在總體速度不變的基礎上,個別樂句或某個拍位上都可能出現一張一弛,以及與譜面上的節拍、時值產生一點負偏離,也正是鋼琴家這樣的處理方式,才符合民間歌調中的即興與游走的表達方式。

簡而言之,通過對兩部鋼琴協奏曲作品的觀察體會到,中國音樂風格的確立是離不開作品中的出新和對不同技術的包容,更離不開對本民族悠久文化歷史的傳承。我以為上述兩部鋼琴協奏曲該是當代作曲家、鋼琴家們留給這個時代的一份厚禮,它的成功之處在于繼承西方經典樂理思維的同時,其音樂語境和所追求的審美意境又是中國的。因此,如果我們能在學習這些優秀作品寫法、奏法的同時,加強對能夠反映中華文明風貌的作品成功經驗的總結,可能更有利于建立中國音樂文化的自信感,同時為中國音樂多樣化發展帶來更多的益處。

注釋:

[1]出自宋代蘇軾《琴詩》。

[2]王程:《2020年上海音樂學院“奏鳴曲式研究”學術研討會述要》,《音樂生活》2020年第12期,第46-51頁。

[3]張倩倩:《淺談民族音樂文化的傳承——以藝術歌曲“一杯美酒”為例》,《黃河之聲》2014年第15期,第50頁。

[4]郭沫若先生為鑒真東渡所寫下的贊頌詩詞。

[5]孫鶴鵬:《民族音樂元素與現代作曲技法的有機結合研究》,《音樂生活》2020年第5期,第94-96頁。

參考文獻:

[1]李嵐清:《“鑒真東渡”隨想》,《中央音樂學院學報》2013年第4期。

[2]張倩倩:《淺談民族音樂文化的傳承——以藝術歌曲“一杯美酒”為例》,《黃河之聲》2014年第15期。

陳雨池 四川音樂學院