自然的藝術

——西方博物學視閾中的“動物畫”

趙成清

(四川大學藝術學院,四川 成都 610041)

動物畫,與博物學知識密切相關,在中國古代屬于“鳥獸草木之學”,在《詩經》《爾雅》中就有大量關于動物的描述和解釋,在繪畫中也催生了花鳥畫、蟲草畫、鞍馬畫以及其他種類的動物畫。在西方,則有亞里士多德和康拉德·格斯納分別撰寫的《動物志》、老普林尼的《博物學》等著述,詳細觀察和分析了動物的構成、習性和生存環境,對西方的動物畫創作有著深遠的影響。

南宋史學家鄭樵在論及鳥獸草木之學時曾以《詩經》為例說道:“若曰‘關關雎鳩,在河之洲’,不識雎鳩,則安知河洲之趣與關關之聲乎?”[1](P0559d)由此可見博物學知識的重要性。南宋學者程大易在《演繁露》中同樣指出:“大學致知,必始格物。圣人之教,初學期多識鳥獸草木之名。”[2](P7)在此,博物學又具備了文化啟蒙的意義。

“原始的博物學是原始人民在直接的生活經驗中獲得的自然知識,包括天文、水文、地理、植物、動物、工藝制作等。它具體而多樣,具有強烈的本土色彩;它是綜合的,既是技術性的,能夠操作指導實踐,又是宗教性的,體現強烈的價值觀念。”[3]對中國古代繪畫創作及研究者而言,雖然眾多學者和畫家都意識到掌握動物知識的重要價值,但動物學和博物學卻一直未能發展起來。盡管中國古代動物畫作品數量很多,卻鮮有藝術家對動物的綱目進行分類,并系統研究其自然行為特征。與此相反,西方的動物畫創作與博物學發展則關聯緊密,藝術家創作出很多符合自然主義的動物畫作品。本文擬以自然史為切入點,對部分有代表性西方動物畫進行分析,將博物學與動物畫進行勾連,以揭示科學和藝術的關系。

一、誤讀與想象

動物題材繪畫,向來是藝術家關注的重點,也為大眾喜聞樂見。1910年8月20日,大英博物館東方部主任悉德里·考文曾在英國《鄉村生活》雜志上撰文《中國的動物繪畫》,以推介當時在大英博物館舉辦的中國畫展覽,該展中的動物圖像讓英國觀眾體驗到了東方的自然主義哲學和審美觀。

西方繪畫史中最早的動物形象,可以追溯到舊石器時期的法國拉斯科洞窟,事實上,先民描繪動物的歷史可能較此更早,只是遺跡不復存在。其后埃及墓室壁畫中的牲畜家禽,以及龐貝壁畫中的“海豚”圖像,均顯示動物畫一直是畫家創作的主題之一。

從原始社會到石器時代,人類不斷地描繪著動物圖像,這些圖像并不單純為了寫實性的紀念,其中還包含著巫術、游戲、模仿等目的。毋庸置疑,很多藝術家在創作動物畫時融入了自己的想象,這種想象的創作傳統一直延續到文藝復興及其后的動物繪畫中。

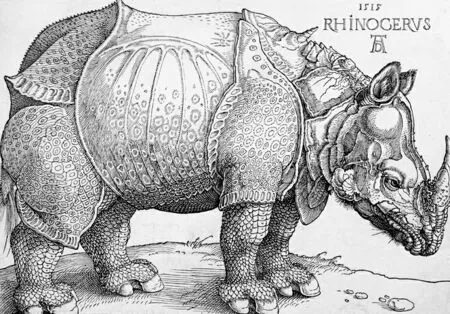

在文藝復興時期有關的動物繪畫中,讓人印象最深刻的一件想象性作品莫過于德國畫家阿爾伯特·丟勒(1471—1528)的木刻版畫《犀牛圖》(圖1)。1515年,一頭活犀牛被作為外交禮物送給葡萄牙的曼努爾一世,據稱此前歐洲已經有1000多年沒有見過活犀牛,丟勒的作品剛好滿足了公眾對異國情調和未知事物的好奇心,這件奇幻作品的復制品曾賣出了4000至5000張,是歐洲最早批量生產的動物圖像之一。有趣的是,丟勒本人從未見過犀牛,他的創作完全基于一些文字描述和他的構想。在他所閱讀的有關犀牛的敘述中有很多錯誤的信息,如這種動物“覆蓋著厚厚的鱗片”“斑點龜的顏色”以及“全身盔甲”等,丟勒以其豐富的想象力對“犀牛”圖像進行了加工,畫中的犀牛看上去像一輛裝飾復雜的裝甲坦克,長著驢耳朵和尖尖的臀部,兩肩之間還有一只神秘的角。在描繪犀牛方面,丟勒將木刻的特色發揮得淋漓盡致,盡管他筆下的犀牛與現實并不相符,但在很長一段時間內,歐洲觀念中的犀牛形象一直為丟勒的這一圖像所左右。

圖1 阿爾伯特·丟勒,《犀牛圖》, 木刻版畫,23.5× 29.8厘米,1515,美國國家畫廊

在后世學者看來,丟勒對犀牛的想象性描繪多少與文藝復興時期的“天才”思想相關。18世紀德國哲學家康德曾提出:“天才就是為藝術提供規則的才能。由于這種才能是藝術家天生的創造能力,其本身是屬于自然的,所以我們也可以這樣來表達:天才就是天生的內心素質,通過它自然地為藝術提供規則。”[4](P41)文藝復興時期,很多畫家渴求了解各種知識并展示其天才的技能,正如達·芬奇、阿爾伯蒂、丟勒等人所表現的那樣。而另外一位博學多才、經常被學者用來和達芬奇相比較的意大利畫家阿爾欽博托,在動物繪畫方面同樣值得一提。

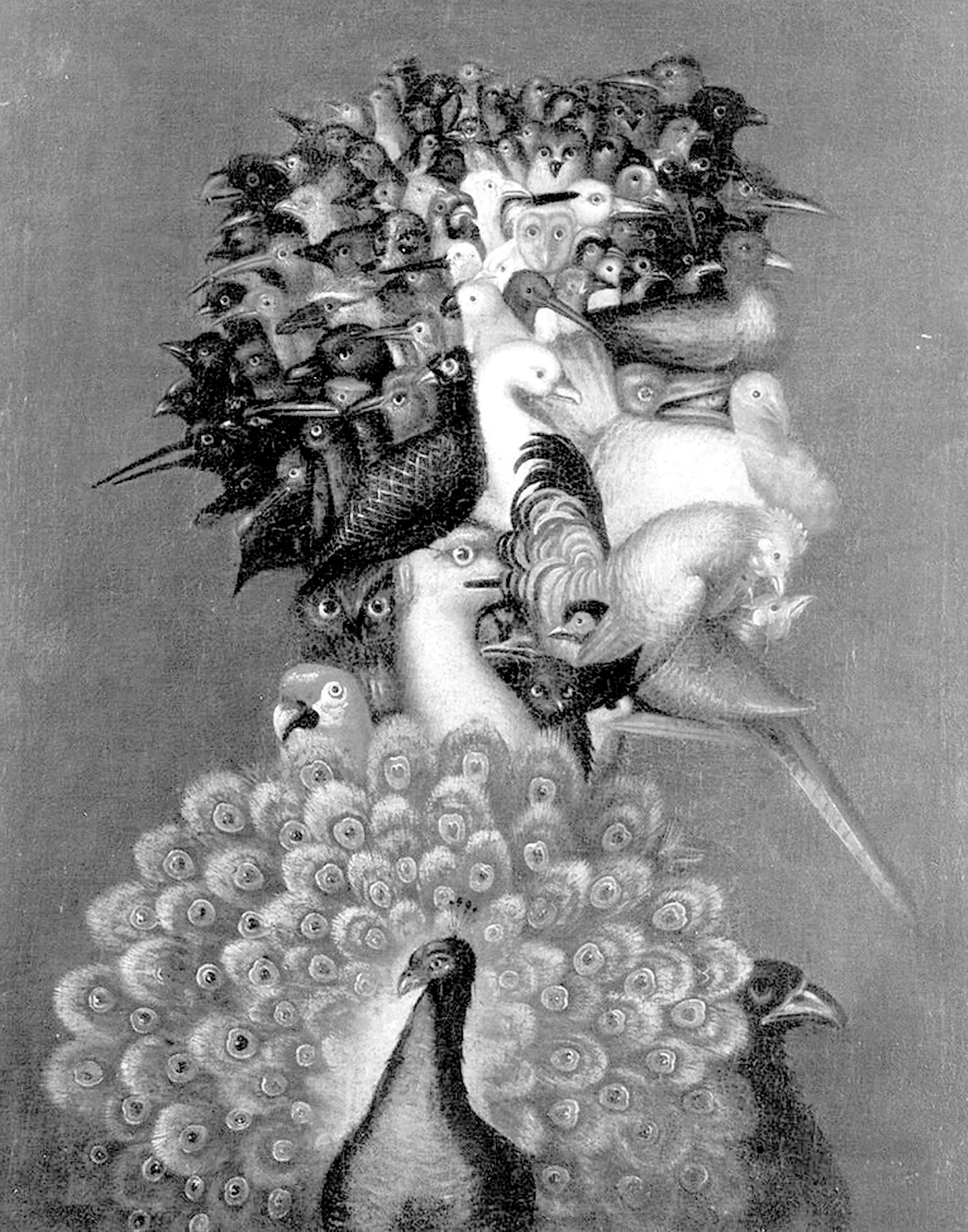

阿爾欽博托生于意大利米蘭的一個貴族之家,自幼跟隨父親學習繪畫,一生中創作了大量的肖像畫、掛毯設計和彩色玻璃裝飾設計,其中,尤其以詼諧幻想的肖像畫著名,代表作如《四季》《元素》等。他的《元素》系列主要包括《水》《火》《土》《氣》(圖2),大多以鳥類和魚類等奇異動物為創作元素。阿爾欽博托的杰出創造力在于想象性地把許多動物融合在肖像畫創作中,他對自然歷史有著深入的研究,曾在德國收購古物以及各種動物,通過繪畫可以看出他在博物學研究方面的廣闊視野,幾乎無所不包。

圖2 阿爾欽博托,《氣》,布面油畫,74.4 × 56厘米,1566,私人收藏

在阿爾欽博托的作品《氣》(1566)中,畫面中的人物肖像完全由各種鳥類構成。軀干由孔雀圖像構成,孔雀自卡爾斯五世以來一直是哈布斯堡王朝的紋章標志,阿爾欽博托在中心位置放置孔雀圖像,旨在突出其重要性。在另一件作品《土》中,阿爾欽博托以G. B. 方特奧(G. B. Fonteo)一首詩中的動物意象為素材,將獅、象、虎、豹、鹿、兔等動物形象組合在一起,高瑪尼尼(Gregoric Comanini)在分析這幅畫時說道:“阿爾欽博托把大象放在臉頰源于‘大象(像臉頰)’表示羞恥”[5](P51),這里顯然來自于他對老普林尼《博物學》的解讀。

阿爾欽博托用古希臘以來自然哲學中的四元素來為作品命名,源自他對自然哲學的思考和藝術構成的想象,他的肖像畫由多種多樣的生物組合而成,每一件作品的側面輪廓、大致尺寸、支撐物等都對應著一系列的季節和元素。方特奧認為,關于《土》實則是一個帝國寓言,它表明了皇帝統治著元素和季節,有一些細節可以佐證:高瑪尼尼曾描繪過類似主題的繪畫,畫中包括鹿角形成的一種冠狀頭飾,是王冠的象征;獅子皮意味著赫拉克勒斯的皮膚,金羊毛則是哈布斯堡家族的“家產”。

通過丟勒和阿爾欽博托上述幾件作品可以看出,早期西方的動物繪畫充滿誤讀和想象,但卻始終圍繞著自然主義的主題。像許多16世紀的自然歷史學家一樣,文藝復興時期很多藝術家在創作動物繪畫時依循著自然史的古老戒律,在這方面,老普林尼等人的博物學著述為藝術家提供了很多自然素材;另一方面,藝術家在創作動物圖像中也直接對照自然進行想象性的研究,將丟勒的動物繪畫、阿爾欽博托的動物肖像與萊昂納多·達·芬奇的動物研究草圖相比較,能夠清晰地看出他們作為文藝復興時期的畫家和人文主義者所具備的廣博學識,基于對博物學的熟稔,他們才能夠創造出最富有想象力的動物畫作品。

二、記錄與寫實

在博物學的領域中,生物學的發展為自然歷史留下了文本記錄以及相應的繪畫圖像,這些素描、水彩以及版畫創作不僅指出了生物進化、地理變遷以及歷史發展的特征和規律,還展現了一種可貴的視覺藝術文本,例如本文中將例舉的鳥類和昆蟲。

首先看鳥類學研究中的鳥類圖像。鳥類一直是中西方藝術史中重要的創作主題,16世紀以來,木版印刷技術的發明與鳥類學的發展推動著鳥類圖像的迅速推廣。例如,1555年法國人皮埃爾·貝隆(Pierre Belon)出版了《鳥類博物學》;1551—1558年,瑞士人康拉德·格斯納(Conrad Gesner)出版了《動物志》;1600年意大利人烏利塞·阿爾德羅萬迪(Ulisse Aldrovardi)出版了《鳥類志》。這些鳥類學著述中均包含相當數量的鳥類插圖,人們由此進一步了解到關于鳥類的自然知識。值得注意的是,鳥類學家在研究和寫作過程中,并未僅僅局限于對鳥類自身的表述,他們同時闡述了鳥類進化和其生活環境特征,并通過圖像比照,給人以深刻印象。如美國自然學家杰拉德·漢德森·塞耶在其《動物王國的隱蔽色》一書中選取了阿沃特·H·塔耶爾(Abbot H.Thayer)1907年創作的油畫《樹叢中的孔雀》,繪畫中孔雀掩藏在植被中,它的羽毛顏色與樹葉及草叢的顏色幾乎無異,根本不易察覺,這恰恰反映了孔雀的隱蔽色原理。

西方鳥類學研究進程中的鳥類圖像是自然進化史的產物,依賴于鳥類研究的文本,鳥類學家和藝術家共同記錄了鳥類的自然特征、生活習性和所處環境,這些圖像以精確的手法對鳥類做了自然主義的寫實描繪。如喬治·愛德華的《鳥類自然史》在描繪中國七彩錦雞時,對該鳥類介紹道:“它的羽毛會像我們的公雞打架時的羽毛一樣四處亂飛——不同的是,它們的羽毛有時會從后面落下幾次,然后從一邊翻到另一邊。”以及“翅膀上覆蓋著一層美麗的金黃色,在翅膀的接合處和羽毛落在尾巴上的地方混合在一起,還有幾根明亮的小羽毛。中間的羽毛是暗紅色的,混合著黑色,后面的一些羽毛是非常精細的純藍色”。在另外一則關于巨嘴鳥(巴西鳥)的鳥類說明中則寫道:“它的上下頜骨呈淡黃綠色;牙齒邊緣附近的兩邊各有一長條桔黃色的斑塊,上面布滿黑色或暗淡的線條,這些線條穿過喙上的贅肉,稍稍進入下頜骨的兩側;下頜骨的藍色在靠近頭部時逐漸變淺,上頜骨的上部、下頜骨的下部以及下頜骨的尖端(即下頜骨本身的尖端)方向呈較長較淺的紅色,深度在一英寸以上。”無獨有偶,除了西方鳥類學中出現的繪畫插圖,亞洲國家同樣也出現了一些忠實記錄并描繪鳥類的著述,如中國蔣廷錫的《鳥譜》(余省、張為邦合摹,1750—1761)、日本堀田正敦的《禽譜》(1794)等。

鳥類學視野中的繪畫圖像向我們展示了博物學研究中的一個分支,它隸屬于自然科學領域,卻將鳥類繪畫藝術推向了一個人文主義的新階段。1871年,英國藝術批評家約翰·拉斯金創作了水彩畫《翠鳥》(圖3),關于這種鳥,亞里士多德曾在《動物志》中有所描述,詩人西莫尼德斯在詩中寫到:“將雛方冬來翠鳥,莫使鳥雛傷狂飆。海天嘉節清和甚,靜茲漪瀾十四朝。”在這幅畫中,拉斯金詳細描繪了翠鳥的羽毛結構、喙部和腿部,展現了自然中的鳥。拉斯金認為,藝術家在文明中的作用在于真實反映自然,以揭示道德的真理。在其晚年,拉斯金主要致力于研究人和動物之間的關系,并孜孜不倦于探究進化論對動物世界的影響,他的很多鳥類研究都反映出他對自然的高度關注。

圖3 約翰·拉斯金,《翠鳥》,鉛筆,墨水,水彩和不透明色,25.8 × 21.8厘米,1870—1871

博物學的進步為繪畫的發展提供了更多的創作

題材,包括植物學在內,也與動物畫相互關聯。例如,17世紀荷蘭靜物畫中,作為一種靜物裝飾和畫面構成,畫中的昆蟲已經成為一種精致的自然主義“必需品”,這成就了一種新的動植物繪畫。追溯18世紀瑞典動物學家卡爾·林奈對動物的二項式命名,當時他曾列舉了1萬到1.2萬個生物物種,其中動物不到一半。但是現今被命名的物種卻超過200萬種,其中四分之三是動物。有趣的是,在有關地球物種的統計方面,人們鮮少注意一個不成比例的數字,即人們慣常描述和表現的哺乳動物只有大約5800種,不到現存動物的1%,卻忽略了100萬種數量眾多的昆蟲,其中絕大多數是甲蟲,霍爾丹曾因此戲稱“上帝一定對甲蟲有所偏愛”。

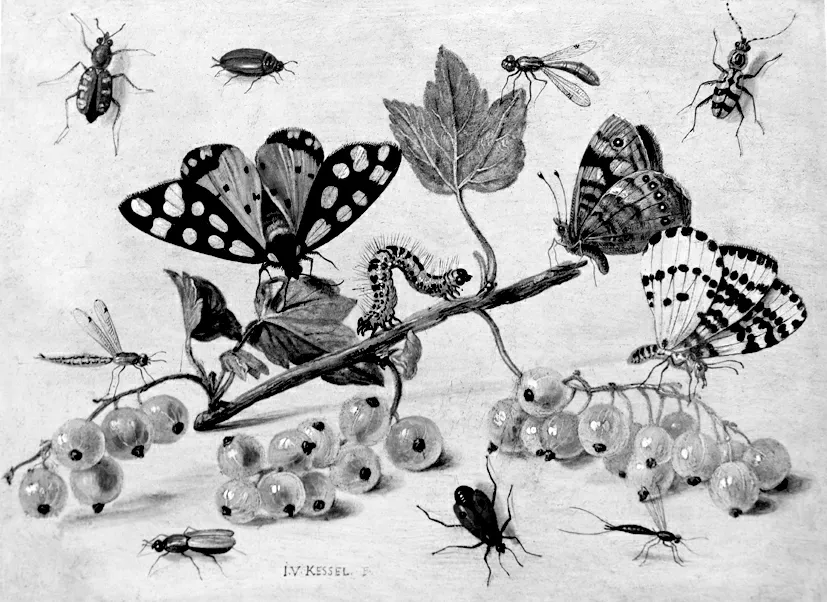

顯然,盡管昆蟲是人們棲息的生態世界中的一個重要組成部分,卻因其微小而總是被人類排除在視線之外,隨著生物學和昆蟲學的發展,昆蟲的形象才愈發為人類了解。在17世紀安特衛普畫家揚·凡·凱塞爾(Jan van Kessel the Elder,1626—1679)創作的一系列昆蟲繪畫中可以看到,畫家常常將精心繪制的昆蟲、花朵和漿果擺放在一個沒有任何重疊的畫面上,讓人想起科學插圖。與此同時,看似隨意的布置和光影效果賦予了這些昆蟲一種非常逼真的外觀。揚·凡·凱塞爾是一位多才多藝的藝術家,他似乎對博物學格外感興趣,在其命名為《伊甸園》的作品中,可以看到各類動植物、水果和水生物,但他最讓人驚嘆的繪畫類型當屬昆蟲畫。在一幅名為《昆蟲》的作品中,他精確地再現了十余種昆蟲,包括伊納奇斯孔雀蛺蝶、菜粉蝶、阿多尼斯藍蝴蝶、紋黃蝶、紅點豆粉蝶、螞蟻膜翅目昆蟲、甲蟲鞘翅目天牛、死神之首鷹蛾、蟻科甲蟲、步行蟲甲蟲、喜鵲蛾、象鼻蟲甲蟲、園林虎蛾、帶翅膀的螞蟻、喜鵲蛾幼蟲、金花蟲科甲蟲等。凱塞爾熱心于自然科學探索,對昆蟲和植物做了專門的研究,他的靜物畫展現了精細的觀察力,通過細節描繪使得每個物種都能被準確識別,這正是17世紀靜物畫所展現的“科學自然主義”精神。

將單獨的昆蟲和水果并置在一起,看起來多少像自然科學家搜集聚合的標本。意識到這一點后,凱塞爾精心設計了新的畫面構圖,例如在銅版畫《昆蟲和水果》(1660—1665)中,他以一種有趣而生動的方式安排著昆蟲主題。在畫面的中心,他描繪了一只毛毛蟲沿著樹枝盤旋,毛毛蟲和蛾子緊緊抓住樹葉和果實,各種各樣的甲蟲和其他昆蟲在背景中漫步。(圖4)在人們對自然世界的欣賞日益增長的時候,以揚·凡·凱塞爾為首的藝術家嘗試著用繪畫圖像來揭示博物學視閾下的昆蟲,最終,他的作品為自然科學的進步留下了真實的記錄。

圖4 揚·凡·凱塞爾,《昆蟲和水果》,銅版油畫,11×15.5厘米,1660—1665

早期西方的昆蟲繪畫,更大意義上是作為靜物畫中的點綴。畫家在真實描繪花束和水果等靜物時,將靜物上的微小昆蟲再現得精細無比,從而展現科學的繪畫精神,如老阿姆布羅修斯·博斯夏特(Ambrosius Bosschaert the Elder)《玻璃瓶中鮮花》(1614)、瑞秋·伊斯(Rachel Ruysch)《瓶中的花束》(1685)等作品,這種作品和中國古代的蟲草畫不無相似之處。同時,還有一類獨立描繪的昆蟲圖像,則經常出現在自然史的插圖中,它是博物學的一部分。例如,瑪麗亞·西比拉·梅瑞安(Maria Sybylla Merian)1699年前往南美洲蘇里南研究和繪制的動植物水彩畫輯中,同樣記錄了很多昆蟲。

鳥類和昆蟲,是動物畫中不太為人注意的描繪對象,但它們在自然界的地位和其他動物相比卻同等重要。除了本文中例舉的自然繪畫和17世紀荷蘭靜物畫,在18世紀洛可可藝術和19世紀末20世紀初新藝術運動中,鳥類、昆蟲、花草和其他各類動植物都是藝術家模仿的對象,生物多樣性為畫家提供了靈感的源泉。人們在創作自然繪畫時,也在真實記錄著自然歷史。

三、疑古與新知

15世紀以降,西方博物學家逐漸對中世紀以來的各類文本中的動物形象產生質疑,他們開始研究古代的動物。同時,隨著地理發現、世界貿易以及自然科學的推進,他們發現了更多動物,因此開始運用新科學、新知識和新方法來描繪他們對動物的新認知。

在探尋古代動物方面,藝術家首先用視覺圖像填補了博物學產生之前的文本不足。在17世紀早期的《四足獸志》中,愛德華·托普賽爾曾如此形容某種動物:“它有三英尺長,嘴看起來不能不說很像野兔……頭部則類似其他生物:耳朵像是人類的耳朵;前腳像是獾的腳;后腳像是熊的腳,它的身體前部有豎立的鬃毛……它的身體比例總的來說像頭豬……而它最讓人欣賞的部分,就是替代毛發、長在背部的刺,它將其用作手、胳膊和武器。”[6](P8)由該段描述很難得知這究竟是何動物,但根據17世紀晚期版畫家范·霍夫的繪畫作品《著名的豪豬》來看,答案一目了然。

早期西方博物學致力于對動植物、礦物和生態環境等進行宏觀的觀察、描述以及分類。研究伊始,博物學家和藝術家就對古代的動物概念及形象進行了追溯。

例如,在關于長頸鹿的描述和繪畫方面,西方就經歷了一個變化過程。在15世紀一份手抄本插圖中可以看到一件《長頸鹿及牽引者》的圖像,圖中的長頸鹿披著一件裝飾性的外衣,站在棕櫚樹旁。根據古典阿拉伯語學者的研究,畫中這只長頸鹿是阿比西尼亞駱駝、野牛和獵狗雜交所生。這似乎聽上去很荒唐,但卻是深受亞里士多德動物學思想影響的學者所描繪的,作者Kitab Al-Hayawan旨在喚起讀者對動物的好奇,從而感恩于神的造物之美。從長頸鹿奇特的體型來看,它無疑是神創論者的理想書寫對象,但和真實的自然則相去甚遠。與之不同,1830年,納撒尼爾·惠蒂克(Nathaniel Whittock)在《關于自然的素描和色彩藝術》一書中詳細介紹了長頸鹿的產地、體型和習性。他提出,盡管羅馬時期的自然學者和旅行者已經對長頸鹿做過介紹,但因其主要生活在埃塞俄比亞、非洲其他地區和印度,人們很難見到它的面目。與這段說明相對應的是一幅精細的水彩畫,描畫了長頸鹿以及馴鹿人。

1781年,布豐伯爵在《自然史》中曾寫了這樣一段話:“鹿豹是世界上最美麗、體型最大的四足動物之一,它既沒有劇毒,也毫無用處。它的四肢極不協調,前肢是后肢的兩倍長,從而阻礙了其運動。”該文中,“鹿豹”即長頸鹿。1827年,埃及的穆罕默德·阿里巴夏給神圣羅馬皇帝、英國國王以及法國國王分別送了一份令人激動的禮物——長頸鹿。此后多年,基于古代的文本敘述以及當年的見聞,威廉·赫斯(William Heath,1794—1840)的蝕刻色版畫《鹿豹》(副標題為“新癖好”)中,畫家以諷刺漫畫的手法表現了喬治一世和他的情婦康寧厄姆夫人一起騎在長頸鹿身上的場景,言下之意康寧厄姆夫人和長頸鹿都是攝政王的新寵。在這幅繪畫中,長頸鹿抬步前行,樣貌笨拙,但卻從自然博物學的角度向人們展示了它的生物特征。

將長頸鹿描繪為神奇動物并非西方獨有,中國明代的《瑞應麒麟圖》曾將其視為古代祥瑞之獸“麒麟”,至清代隨著西方博物學的引入,中國才開始對長頸鹿有了相對客觀的認識,但仍夾雜著中國人的臆想,如吳友如在《百獸圖說》中為長頸鹿一圖配文道:“惟不肯低頭下氣,故所食者只有樹上之葉。”[7]從神創論到自然主義思想的探究,長頸鹿的圖像在藝術史中不斷地變化,最終,1859年達爾文進化論的問世,為客觀描繪長頸鹿提供了可能。

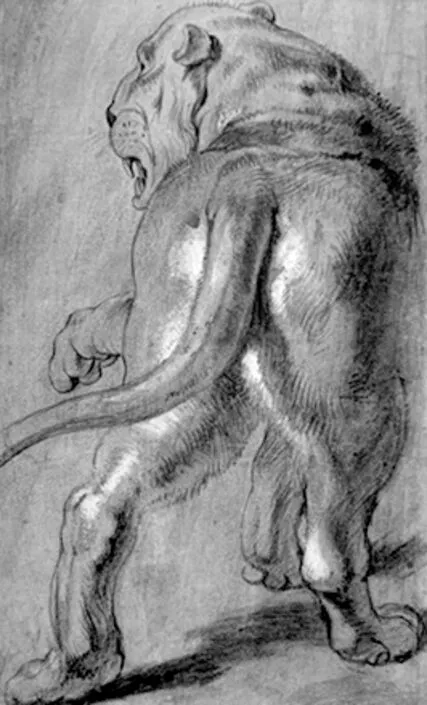

博物學中,獅子和大象圖像是另外兩種經常被考釋的對象,它們也是西方動物藝術史中的重要創作題材。首先看獅子的形象演變。在亞述浮雕、中國古代建筑裝飾中都有關于獅子形象的描繪。在《伊甸園》《諾亞方舟》《圣哲羅姆》等圣經題材繪畫中,獅子或和其他動物一起出現,或是獨立主題,但通過觀察這些作品可以發現,早期西方藝術家顯然缺乏對獅子形態的真實了解。17世紀佛蘭德斯畫家彼得·保羅·魯本斯以色粉筆創作的《母獅》(圖5)是一幅生動的自然主義圖像。關于這幅繪畫,魯本斯聲稱他的創作源自于對自然中獅子的觀察,但這一說法后來被證實有夸大之嫌,據說他確實近距離見過獅子,但卻是由他人將獅子帶到其畫室中。為了捕捉母獅野性的一面,魯本斯甚至讓他的一個徒弟用畫筆去給獅子撓癢以激怒它。在這幅繪畫中,魯本斯用黑色和黃色的粉筆、灰色的水墨畫和白色的高光勾勒出母獅令人生畏的后肢力量。獅子的皮毛在黑色粉筆的表現下質感分明,白色高光描繪了落在獅子后腿、臀部和尾巴上的光線。畫面的構圖中,獅子身體偏右,頭部轉向左邊,剛好露出鋒利的門牙。毫無疑問,魯本斯留下了母獅生動而自然的一面,在攝影術發明之前,這正是許多動物學家所希望看到的繪畫樣本。這件繪畫是如此的經典,以至于他的朋友老勃魯蓋爾也曾在多幅圣經題材的繪畫中借用相似的獅子圖像。

圖5 彼得·保羅·魯本斯,《母獅》

對古代動物圖像的考證和修正在有關大象的文本和藝術作品中可以得到進一步的展示。在斯隆女士14世紀下半葉的《藥用植物綱要》中,可以看到一件畫有獅子、野兔、獵豹和大象的作品。由于中世紀的歐洲人罕有機會見到熱帶地區的動物,這幅畫中的大象被描繪得非常奇異。繪畫中大象像馬一樣身體前傾,耳朵很小,與頭部不成比例,象牙從下顎突出來,象鼻如同細長的喇叭。通過這件中世紀藝術家的作品可以看出,他們對大象的解剖完全無知。除此之外,埃克塞特教堂的餐室也有相似風格的作品。盡管對大象的自然構造缺乏了解,一部分中世紀藝術家卻樂于根據文本記錄去描繪不盡準確的動物甚至怪物,從而展現其豐富的想象力。不過,在好奇心的驅使下,更多的藝術家開始探究古代動物的真實形象,這在一定程度上促進了博物學研究的發展。例如,1255年,修道士馬修·帕里斯(Matthew Paris)繪制了西方中世紀藝術中的第一幅寫實性大象。1486—1494年,安德魯·曼特瑪(Andrea Mantegma)在油畫《卡薩的勝利》中表現了行進中的大象,這幅作品顯然是根據現實生活的觀察創作的。1637年,荷蘭畫家倫勃朗根據親身所見,用炭粉筆簡約概括了大象的輪廓,繪畫展示了大象垂懸的耳朵、彎曲的長鼻以及褶皺的皮膚。

古代動物繪畫很大程度上來自于博物學的發展,同時,新科學的進步也在不斷推動著自然歷史繪畫的創作,如解剖學、地質學、古生物學等。在1669年一幅名為《變色龍解剖圖》的版畫中可以看到,畫家逐步展示了變色龍解剖的過程及其器官。畫面上,變色龍可以360度旋轉的眼球和伸縮自如的長舌被單獨畫出,由此可以看出畫家的興趣所在。對動物進行解剖,在文藝復興時期就為藝術和博物學家所重視。通過這幅變色龍解剖作品可以看出解剖學對動物畫創作以及博物學的影響,1671年,克洛德·佩羅在《動物志報告》中還曾以這幅版畫作為插圖。

1819年,亨利·科爾布爾德創作的石版畫《魚龍頭骨》是動物畫和古生物學發展相互關聯的另一見證。畫中標本屬于古生物學家亨利·德·拉·貝施,在1811年魚龍化石首次出土時,人們對這一新奇之物還比較陌生,科爾布爾德運用了18世紀晚期才發明的石版畫技術對此進行描繪,可謂相得益彰。

生物學中新的研究手段還展現了動物的微觀世界。如羅伯特·胡克(Robert Hooke, 1635—1703)顯微鏡下的昆蟲,通過新技術的應用,這種微觀世界得到了進一步的放大。

羅伯特·胡克是17世紀重要的生物學專家,對于生物學而言,他的重要貢獻在于利用顯微技術對化石木材仔細觀察,得出石化的物體如木化石和化石貝殼,可以為地球上生命的歷史提供可靠線索。但就繪畫史而言,人們逐漸注意到他所發現和創造的微觀世界。胡克曾以素描描繪過很多昆蟲,并將昆蟲的圖像置于顯微鏡或放大鏡之下,從而讓人們對這一微小的動物有了新的認識。1665年,在《微生物學》一書的插圖中,胡克向讀者展現了壯麗的昆蟲世界。在顯微鏡的焦點中,插圖總是放大著那些微觀的細節。胡克經常把他預先放置的物體圍成一個圓形的框架,從而給觀眾一種通過顯微鏡鏡頭觀看的體驗。對于許多昆蟲來說,胡克創作的大畫幅圖片有時會超過印刷紙張的大小,必須折疊在書中,例如他所展示的跳蚤和虱子圖像。胡克幾乎總是預先捕捉整個昆蟲,而不是解剖或分離昆蟲的身體。因此,胡克的昆蟲世界是一個精心設計的自然場域,在這個微觀世界中體現了秩序感,讓人重新思考微觀世界中動物意義之所在。2015年,波蘭的生物化學家、神經學學家伊戈爾·西瓦諾齊斯(Igor Siwanowicz)以數碼合成的方式創作了雄性潛水甲蟲(Acilius sulcatus)腳的微縮圖。該圖像呈現出一種令人毛骨悚然的艷麗色彩,西瓦諾齊斯用不同的焦點創造了一個三維畫面,賦予微小結構以深度和分辨率,增強了染料對構成這些結構的蛋白質纖維的不同反應,從而將傳統2D圖像中經常遺漏或模糊的細節公之于眾。西瓦諾齊斯的工作使人們見到更多的生物細節,也得以更好地理解和研究那些錯綜復雜的美麗小動物,否則它們可能會一直被視而不見。

隨著博物學的發展,西方動物畫的表現題材也在不斷拓展,其中還包括水中的動物。1556年,老彼得·勃魯蓋爾依據耶羅尼米斯的意象創作了版畫《大魚吃小魚》,以精確的寫實主義描繪了大魚口中不斷游出的小魚,在畫面右側的小島中,還躺著一條鯨魚。在這件作品中可以看出畫家的寓意:大魚吃小魚如同有權勢者對弱小的欺凌。但從生物解剖學的角度,這件作品并不真實。對于普通觀者來說,這種寓言藝術作品本身真實與否并不重要,但在嚴謹的博物學家眼中,生物的身體結構不能出現錯誤。亞里士多德曾專門在《動物志》中分析海豚等動物的解剖情況,對于水生物,亞里士多德做過重點介紹,這在后來的動物繪畫中都得到了體現。

例如,英國博物學家和藝術家菲利普·亨利·高斯(Philip Henry Gosse, 1810—1888)1860年出版了著作《大英百科全書:英國海葵和珊瑚的歷史》(Actinologia Britannica: A History of the British Sea-Anemones and Coral)。他在書中以水彩畫等藝術形式精確繪制了75種海葵,從而真實地再現了這種軟體動物的內外部構造。1904年,德國生物學家、藝術家恩斯特·海克爾創造了一幅著名的海洋生物繪畫——“大自然的藝術形式”(圖6),這件作品描繪的是以海克爾亡故妻子命名的一只水母。通過繪畫,人們得以將其和博物學中的記載相對應。

在數千年的西方繪畫史中,動物繪畫幾乎遍布于了宗教、神話、政治、肖像以及裝飾藝術等各個主題,它凝結了藝術家的想象和博物學家的記錄,隨著地理發現和科技進步,動物繪畫在疑古中再現自然原貌,并展現出更加多元的藝術形態,也將自然科學的觸角伸向了更多未知的領域,進而推動嶄新的動物繪畫創作。

小結

在動物圖像方面,古代西方有著經久不衰的繪畫傳統。從石器時代到中世紀,從文藝復興到現代藝術,作為巫術思想、宗教信仰、道德觀念和文化習俗的載體,動物在西方文化中被賦予了象征性的符號含義,例如人們在宗教性繪畫中慣常將伊甸園中的蛇看作是罪惡之源,將鴿子視為圣靈,將獅子與圣哲羅姆相聯系;在神話主題的繪畫中會把孔雀放置在朱諾身邊,以好色的山羊隱喻潘神……可以說,藝術家最早開啟了對動物學的研究,他們在動物畫中開始探究自然的秘密。

動物畫的流行除了人們對自然的熱愛,還得益于古代統治者和知識分子對博物學的重視。例如,堪稱“動物學之父”的亞里士多德曾受到亞歷山大大帝的支持,在呂克昂學校潛心于自然教學和研究。中世紀以來,很多畫家接受皇室委托創作動物畫,例如阿爾欽博托為魯道夫二世創作了馴鹿和鳥類等動物;佛蘭德斯畫家尼基·貝爾納茨(Nicaise Bernaerts)為路易十四創作了凡爾賽動物園里的動物;雅克·洛朗·阿加斯為喬治四世畫了溫莎皇家動物園里的努比亞長頸鹿等。

追溯西方科技史,可以看到無論是老普林尼的《博物學》還是阿爾韋圖斯·馬格納斯的《動物世界》,他們都十分強調對自然界的詳細觀察,這一點無疑為藝術家創作自然歷史繪畫奠定了基礎。但是有別于宗教主題和象征藝術,博物學中的動物繪畫強調對動物特征進行純粹的自然描繪,對動物的命名、種類、地理特征進行說明。這種表現方法和目的將畫家們逐漸從象征主義和寓言性表達的宗教主題中解放出來,使他們的繪畫更趨向自然主義,并推動著自然科學的發展。

創作動物繪畫,西方藝術家或最大地發揮了自己的想象力,或真實記錄了自然歷史中的動物形象。在以不同繪畫形式和繪畫風格描繪各種動物時,西方繪畫藝術不斷拓展著新的創作題材,并融合了不同學科的知識和技術手段。博物學家甚至走得更遠,在《動物志》中,亞里士多德不僅詳細介紹了動物的自然特征,還力圖揭示動物的性情和靈魂,例如他在分析動物的品德時說道:“有些動物如牛,溫馴,遲緩,少有發狠的脾氣;另些,如野彘則是暴躁兇猛,不可教訓的;有些如赤鹿與野兔聰明而膽小;另些如蛇,則卑鄙而陰狡;又有些如獅,出于優種,高傲而勇敢;另些如狼,出于原種,獷野而陰狡;這里,于一動物之由良種嬗傳的,便稱之為優種,倘保持著種族特性而無所偏離的,這就稱之為原種。又,有些動物,如狐,靈巧而多詐;有些如狗,高興,親昵,而擅作諂態;另有些如象,性情和順,易于馴養;又有些如鵝,謹慎而警醒;又有些如雄孔雀,好自負而性嫉妒。”[8](P22)他不斷地將人和動物相比較,提出“動物具有視覺機制,人類才具有思想”,“許多動物具有記憶,而可加以教誨;但除了人以外,人和動物均不能充分回想過去”[9](P23)等觀點。亞里士多德對動物世界的深層探索,引起了后世藝術家和博物學家的廣泛關注。

人類起源于自然界,在進化的過程中,逐漸走向獨立,并產生了人類中心主義思想。動物繪畫所表現的并不僅僅是動物形態,還包括人與自然的關系。隨著社會、文化的發展和科技進步,動物繪畫反映出人類對動物和自身的不斷認知,以及對未來發展的哲學思考和審美關懷。

18世紀英國畫家喬治·斯塔布斯(George Stubbs,1724—1806)曾指出:“自然總是優于藝術。”[10]藝術史中有很多藝術家將動物視為藝術表達和風格創新的源泉,如畢加索、達利等人。事實上,西方畫家中熱衷于描繪動物者數不勝數,如本文提及的達芬奇、丟勒、阿爾欽博托、倫勃朗、魯本斯、拉斯金等人,他們通過自然主義手法的動物畫創作,再現了動物的生命本質,并由此發展出新的藝術風格。當代,攝影、新媒體和3D打印技術為人類展現出更加真實可感的動物圖像與更加智能的藝術創造。

在博物學的視閾中,動物畫呈現出的是更為廣義的自然藝術,它反映的視覺考古機制包涵廣泛,融合了文學、歷史學、宗教學、動物學、植物學、海洋學、古生物學、解剖學、地理學等學科知識,顯示出人類在探索文明的進程中,以科學與藝術手段所嘗試的審美路徑。