景觀方案階段的植物設(shè)計探討

劉玉娟

(西安絲綢之路文化研究中心有限公司,陜西 西安710075)

目前,植物設(shè)計師已經(jīng)越來越多地從景觀方案設(shè)計階段開始參與項目,而不再僅僅是到施工圖階段才按照方案設(shè)計理念完成施工圖繪制,這樣可以更好地從前期把控項目落地性。

1.植物方案設(shè)計的主要內(nèi)容

在景觀方案階段的植物設(shè)計,更多的是定植物整體的種植風(fēng)格和重要區(qū)域擬選用的植被類型以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的骨干樹種,以便更詳盡的表達(dá)設(shè)計主題,同時便于前期與業(yè)主溝通和指導(dǎo)后期的施工圖繪制。因此,植物方案設(shè)計同景觀方案主旨需緊密相連,進(jìn)一步體現(xiàn)景觀方案的設(shè)計思想,而不能再是千篇一律的“春花、夏蔭、秋色、冬骨”,這個大原則并沒有錯,但是怎么根據(jù)不同的項目特點(diǎn),挖掘和形成每個項目自己的特色和記憶點(diǎn),是我們討論的方向。

2.植物方案設(shè)計的方法

設(shè)計而言,境界為上,無則言情懷,再無則談策略,全無則論功能。

2.1 從功能出發(fā)

適用于臨時改造或道路項目,對場地的使用要求不強(qiáng),更多以觀賞性為主,那么起到相應(yīng)的功能作用即可。

案例:某道路綠化方案設(shè)計(節(jié)選)

植物設(shè)計主題:三類速度體驗下的綠化設(shè)計——以人為本,考量不同速度下人的不同動態(tài)視覺感受,充分發(fā)揮植物空間特性、視覺特性。

主要設(shè)計范圍為中央2m綠化帶和兩側(cè)5m側(cè)分帶。本案在綠化設(shè)計中運(yùn)用人性化設(shè)計理念,主要考慮從車行的動態(tài)視覺觀賞角度出發(fā),打造科學(xué)豐富的道路景觀空間。在設(shè)計階段結(jié)合人的生理及心理特點(diǎn)、車行速度等因素,從植物的體量、質(zhì)地、色彩視覺特性上出發(fā)進(jìn)行科學(xué)合理的配置,充分發(fā)揮植物空間特性和視覺特性。其他生態(tài)功能比如固碳釋氧、滯塵降噪能力同樹種品種和配置方式的關(guān)系,以及植物本身的生態(tài)保健功能,也是我們可以發(fā)掘運(yùn)用的方向。

本案中引用的相關(guān)理論來自:基于駕駛?cè)艘曈X特性的公路景觀設(shè)計研究(徐志修、彭輝.2008);視覺特性對營造植物景觀空間的影響(林晶、李岳.2007)。

方案文本中照片源自網(wǎng)絡(luò)

2.2.從布局策略出發(fā)

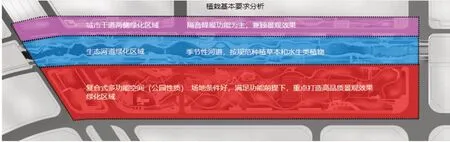

這種情況適用于景觀方案定位上有明確的分區(qū),對個分區(qū)的功能也有相應(yīng)的要求。植物則是在滿足各分區(qū)功能的前提下,結(jié)合景觀布局,優(yōu)化各區(qū)域植物配置重點(diǎn)。

案例一:某公園概念方案設(shè)計綠化部分(節(jié)選)

植物設(shè)計主題:空間轉(zhuǎn)換,時間綠廊

空間是時間的容器,開敞、閉合、半私密空間的轉(zhuǎn)換的過程中,也伴隨著時間的流逝。

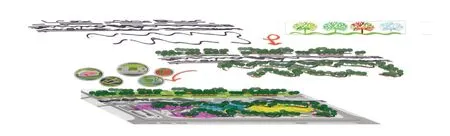

打破傳統(tǒng)的單純以規(guī)則式配置或者自然式配置著手的方法,從整體考量,從植物自身出發(fā),建立滿足需要、符合場地氣質(zhì),提升景觀品質(zhì)的植物配置體系。以時間綠廊串聯(lián)各個景觀空間,形成上層綠廊下層穿行的空間體驗。功能節(jié)點(diǎn)區(qū)域布置上疏密得當(dāng),錯落有致。

植物配置結(jié)合場地特質(zhì)形成不同的分區(qū),每個區(qū)有特色的主題樹種,比如時間綠廊——林蔭大喬為白蠟、銀杏,色帶為宿根類花卉;霜楓流燈——主題樹種為五角楓、紫葉李、欒樹(欒樹被稱為燈籠樹);芳香雅韻——以木犀科開花芳香植物為主,如桂花、丁香、連翹、迎春等等。

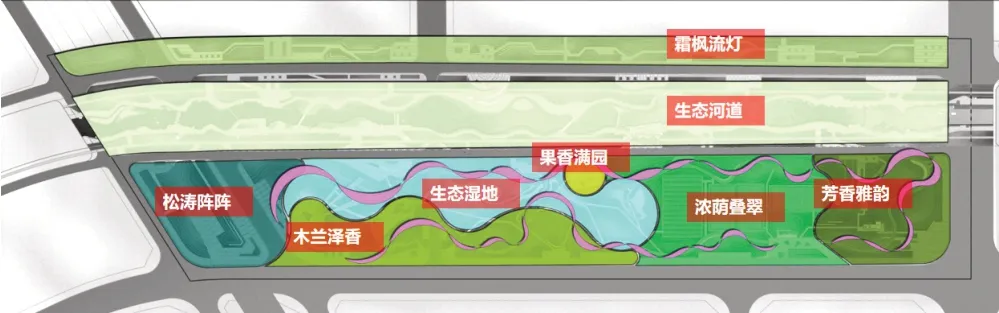

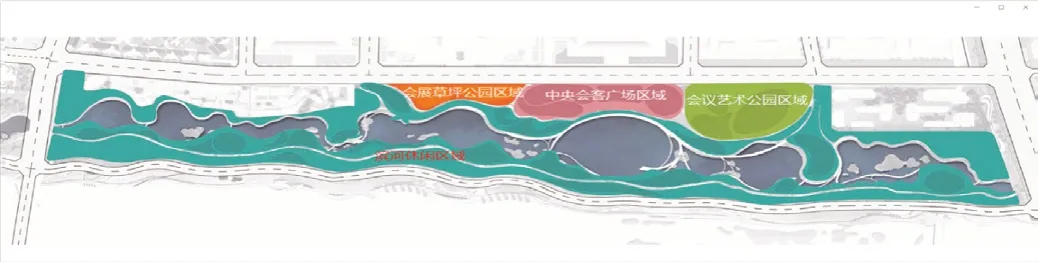

案例二:某地標(biāo)公園項目景觀方案設(shè)計綠化部分(節(jié)選)

2.2.1 綠化設(shè)計思路:整體以生態(tài)為基底,局部精致風(fēng)格進(jìn)行打造,營造豐富的植物層次。大的空間環(huán)境上以草坪和大樹為主,同時按照整體河道秋彩的定位,梳理并增加秋色葉植物。

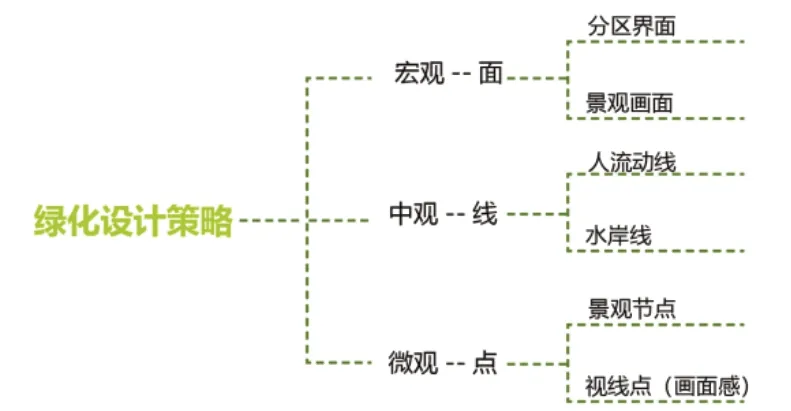

從面、線、點(diǎn)整體考量綠化效果:

a.宏觀上梳理大空間,中觀上注意騎行、人行的動態(tài)空間變換感受。

b.微觀上著重人的停留點(diǎn)、視線點(diǎn)、景觀節(jié)點(diǎn)的氛圍營造,植物層次上更加豐富、細(xì)膩。

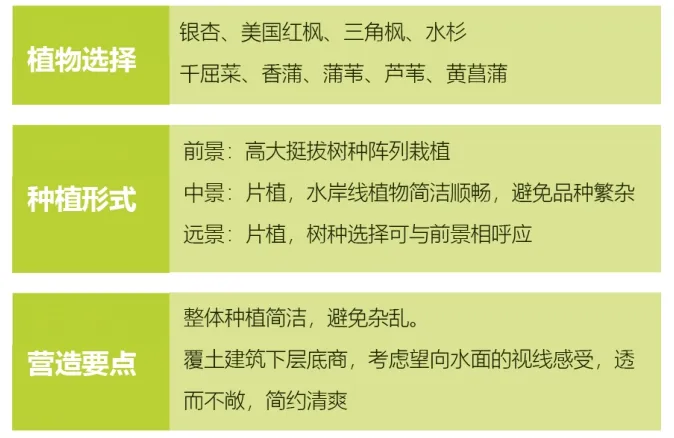

2.2.2 綠化風(fēng)格控制要點(diǎn)。中央會客廣場區(qū)域:透而不敞;會展草坪公園區(qū)域:簡約清爽;會議藝術(shù)公園區(qū)域:行云流水;濱河休閑區(qū)域:舒朗開闊,自然生態(tài)。

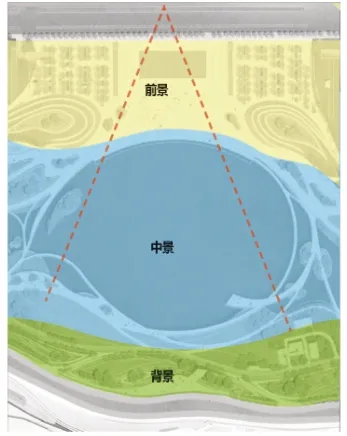

下面以中央會客廣場區(qū)域為例來做具體說明:

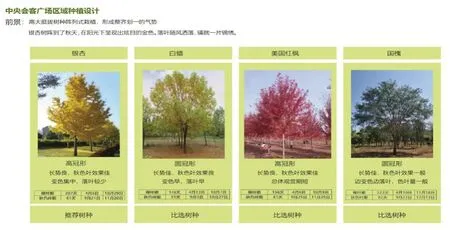

結(jié)合廣場形式采用陣列式栽植,形成整齊劃一的氣勢,中景著重水岸線植物氛圍的塑造,背景林部分植物要疏密有致,樹種選擇上可同前廣場區(qū)域相一致,形成呼應(yīng)。前、中、后三層相互結(jié)合、滲透,形成會議中心望向河道的軸線式透景線。

秋色葉期數(shù)據(jù)來源:西安秋季色葉植物物候圖譜構(gòu)建及觀賞性評價(李淑娟.2013)

2.3.從文化或情懷出發(fā)

我們設(shè)計的場景希望是有溫度的,能為使用它的人們帶來方便的同時能有片刻的啟迪。

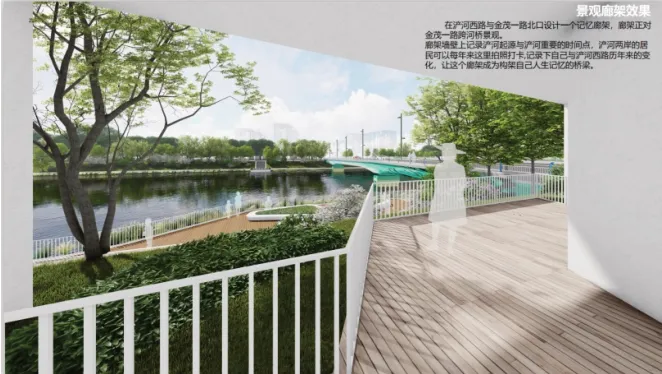

案例:某景觀橋周邊環(huán)境提升

景觀橋定位:我家門口的橋——有趣的橋,有故事的橋

本案周邊以居住區(qū)為主,項目中的景觀橋為日常通行橋。旨在通過景觀方案設(shè)計,打造標(biāo)志性的打卡點(diǎn),希望周邊居民上學(xué)、升學(xué)、結(jié)婚等等有意義的人生階段都能在這里拍照留念,成為附近居民人生中的一個有意義的地點(diǎn)。

植物設(shè)計上則配合景觀方案的主題,營造簡潔宜人的“橋邊的大樹”主題,選擇鄉(xiāng)土大樹皂莢作為主景樹,地被采用色彩明快、線條柔美的觀賞草為主,結(jié)合綠籬、宿根花卉與整體河道自然生態(tài)的設(shè)計風(fēng)格相得益彰。

3.結(jié)語

以上討論的植物方案設(shè)計的出發(fā)點(diǎn)和方式,以筆者自己參與的項目為例,受篇幅所限,難免有表達(dá)不充分之處,還是希望能對植物方案設(shè)計思路起到啟發(fā)作用。