面向“漢語橋”世界大學生中文比賽的孔子學院漢語本體教學研究

摘 ?要:近年來,“漢語橋”世界大學生中文比賽在主題、內容、賽制方面,逐漸呈現出多樣化、系統化、專業化、理論化、實踐化、新穎化的特征。基于此,孔子學院應該在“教授漢語、傳播中國文化”的宗旨下,有針對性地進行漢語教學,以便達到借助“漢語橋”比賽促進教學、檢驗教學、提升教學的目的。為使學生早日達到“漢語橋”比賽的要求,需要在透徹分析“漢語橋”各項要素的基礎上,在不影響漢語整體教學目標的前提下,對漢語本體教學做出針對性的調整,進行適當的專門教學。

關鍵詞:孔子學院;漢語本體教學;“漢語橋”世界大學生中文比賽

“隨著語言全球化的形成,及一帶一路的加快發展,漢語成為全球化的語言是必然的趨勢”[1]。被稱為漢語學習界“奧林匹克”的“漢語橋”世界大學生中文比賽,即是對這一趨勢下漢語教學效果的檢測與指導。通過分析,我們發現,歷屆“漢語橋”世界大學生中文比賽在主題、內容、賽制方面逐漸呈現出多樣化、系統化、專業化、理論化、實踐化、新穎化的特征。它的這些特征表明,參賽者若要取得優秀成績,在其漢語水平“母語化”的前提下,不僅要對中國文化、中國國情等有著廣泛而深入的了解,而且需要具有戲曲、相聲、武術、舞蹈等領域內水平較高的某一項特長。正如有研究者所提出的,“對外漢語教學應該是一種文化教學”[2]。

就學習漢語的途徑來看,“漢語橋”比賽的參賽者基本上都來自孔子學院。就此而言,孔子學院應該在“教授漢語、傳播中國文化”的宗旨下,有針對性地進行漢語教學,以便達到借助“漢語橋”比賽促進教學、檢驗教學、提升教學的目的。為使學生早日達到“漢語橋”比賽的要求,需要在透徹分析“漢語橋”各項要素的基礎上,在不影響漢語整體教學目標的前提下,對教學做出針對性的調整,進行適當的專門教學。

一、“漢語橋”比賽試題集內容構成

及類型

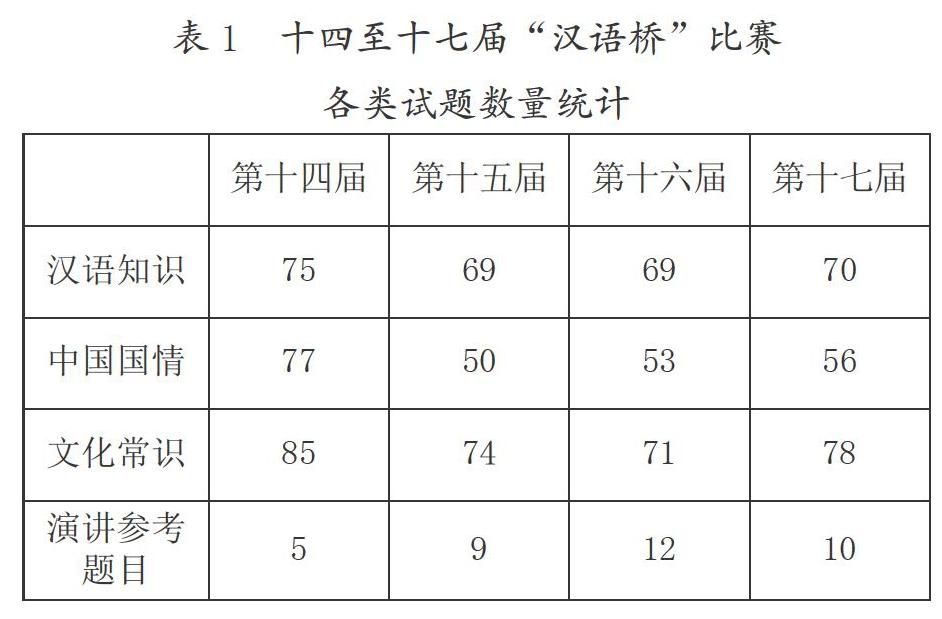

為幫助考生明確考試形式及大致范圍,漢語橋官方網站提供了第十四屆、第十五屆、第十六屆、第十七屆、第十九屆等五屆的試題集①。五屆試題集中,前四屆的內容類別大致相當,分為漢語知識、中國國情、文化常識與演講參考題目等四部分,各部分的題目數量如表1所示:

與表1中的四屆“漢語橋”比賽試題有所不同,第十九屆試題包括“中文知識”“中華文化常識”“中國國情”“中國文學、藝術”“中國的科技、教育與職業發展”等五部分內容,名稱及分類有了較大變化,體現出“漢語橋”比賽中知識題趨向細致化、新穎化的特征。其中,“漢語知識”改為“中文知識”,與“‘漢語橋世界大學生中文比賽”名稱中的“中文”二字呼應,不再與其標識“漢語橋”相呼應;“文化常識”改為“中華文化常識”,界定更為明確,即凡是中華文化范疇內的常識都在考試范圍內;從“文化常識”中單列出“中國文學、藝術”一類,分類更為科學,便于參賽者準確理解相關內容的學科歸屬;從“中國國情”中析出“中國的科技、教育與職業發展”,明確表明參賽者需要注意中國當前的發展情況,同時也可讓參賽者更好地了解當今的中國,在閱讀涉及到中國的網絡信息時,能準確地作出判斷。

需要注意的是,試題內容的構成與類型的變化,對參賽者的漢語水平和知識面提出了更高的要求。基于此,我們以試題集中的漢語知識題為參照對象,通過對其內容的分析,探討孔子學院應該從哪些方面進行漢語本體教學,才能既全面提升學生的漢語文化水平,又為“漢語橋”世界大學生中文比賽輸送優秀人才。

二、“漢語橋”比賽試題中

語言知識部分的內容

對外漢語教學中,漢語本體教學中的“漢語本體”不僅指語音、詞匯和語法,還包括文字、語義、語用和修辭等。與國內中國語言文學及相關專業的語言本體教學相比,它更注重實踐性、應用性,主要措施是把理論化的東西案例化,以便于學生更好地理解、學習漢語。

拋開演講參考題目不談,五屆試題集給出的有關漢語本體的知識題在數量上大致相當,第十四屆共有75題,占試題總量的31.6%;第十五屆共有69題,占試題總量的38.5%;第十六屆共有69題,占試題總量的38.5% ;第十七屆共有70題,占試題總量的34.5%;第十九屆共有24題,占試題總量的30%。對這些漢語知識題進行歸類,會發現考核重點基本一致,主要是在語法、詞匯、語音、文字方面,兼及語義、語用和修辭。各部分的題目數量如表2所示:

我們注意到,五屆比賽中語言知識的考查重點基本一致。語音重在考查聲母、韻母的拼寫、變調、多音字、輕聲及兒化,詞匯重在考查詞義的理解、固定短語、比喻義、近義詞、反義詞,語法重在考查介詞、方位詞、量詞、副詞、詞語搭配、語序及“把”字句等,文字重在考查會意字和形聲字,修辭重在夸張修辭格,語用重在考查語境對語義的制約,語義則重在考查句義的正確理解。至于前四屆試題集中出現的語言理論,指的都是“普通話”定義,此處將其單列,是為了點明該定義的重要性。

根據筆者的對外漢語教學經驗,試題集中出現的這些考核重點都是學生難以掌握、易于失誤的知識點。對孔子學院來說,在保持總的教學目標不變的情況下,教學內容和教學方法兩個方面都需要有所側重。

三、孔子學院漢語本體教學

的側重點

通過分析試題集中的語言知識點,可以看出,孔子學院在進行漢語本體教學時,重點教授的內容應是語音、詞匯、語法、文字四部分。至于修辭、語用、語義等方面,則是對學生漢語應用能力的更高層次考查。也就是說,學生在獲得語音、詞匯、語法等有效的充足的理論知識和應用能力后,比較容易解決語用、語義、修辭方面的問題。根據試題集中的各部分語言知識點的具體分布情況,在對外漢語本體教學中,應側重以下內容:

(一)語音教學側重變調、兒化、輕聲

普通話是孔子學院教與學的用語,它在語音上具有鮮明的特點,即“沒有復輔音”“元音占優勢”“音節整齊簡潔”“有聲調”[3](P6)。對孔子學院學生而言,從理論上理解普通話的這些語音特點并不難,難在對聲調中調類和調值的正確把握上。普通話四個調類的調值分別為55、35、214、51,從數值上看非常明確,但對母語無聲調的外國學生而言,調值的起點和終點難以把握,極易出現“洋腔洋調”的情況。因此,教師在教學伊始,應著重訓練學生對調值的掌控能力。在此基礎上再進行變調、輕聲與兒化的教學。

需要注意的是,“漢語橋”比賽對以上知識點內部的考查,又各有側重。比如,對變調的考查重在“一”“不”的變調,沒有涉及到上聲的變調,“一”或

“不”有時會在一個詞組中同時出現兩種變調情況,通過這種方式,可以在較短的篇幅內最大限度地考查學生對這一知識點的掌握情況。對兒化的考查則重在詞語兒化后詞義是否改變的問題,如第十七屆試題中,以判斷題的形式考查了該知識點,考題為:“漢語中有些詞‘兒化以后,詞義會產生變化,往往能表示‘少、小、輕等狀態或性質,如‘雨點兒‘土豆絲兒‘米粒兒等。”要求考生判斷這種說法是否正確。實際上,兒化的作用不僅能改變原有詞語代表事物的性狀,還可以改變詞性,如“蓋”兒化為“蓋兒”后,詞性從動詞轉為名詞;改變詞義,如“信”兒化為“信兒”后,詞義從“信件”變為了“消息”;改變感情色彩,如“小熊”兒化為“小熊兒”后,具有了喜愛的色彩。漢語中的輕聲指的是在語流中,受前后音的影響,調值變得輕短的語音,對這部分的考查主要是讓學生判斷“子”“頭”兩個字是否輕聲。漢語中,讀輕聲的詞語非常多,五屆比賽一直采用“子”“頭”兩個漢字考查輕聲,原因是在于這兩個字的使用頻率較高,易于列舉較多學生熟悉的例證。不過,孔子學院教學的最終目的并不是為了讓學生參加“漢語橋”比賽,所以教師在講授時,還應將常見的含有輕聲的詞語系統地教授給學生,如常見詞語類“東西”“地道”等;方位詞類“晚上”“地上”“下去”等。

(二)詞匯教學重在詞義的理解與應用

就詞匯部分而言,首先應明確孔子學院學生學習漢語詞匯的目的是在應用,而不太注重詞語的結構方式、詞義特征、語義場、義素分析等理論性知識的掌握與運用。“漢語橋”比賽詞匯方面的試題一是重在考查參賽者對詞義的掌握,其中又重在對比喻義的考查。如第十九屆比賽,以選擇題的形式考查“老王辛勤工作了三十年,現在已經桃李滿天下了”中“桃李”的比喻義;二是重在對近義詞、反義詞的辨析,除第十九屆外,其他四屆比賽都以連線配對的形式考查了這兩個知識點。與其他漢語知識題不同,考查時所用漢字較難,如“粗糙”“蜿蜒”“遲鈍”“細膩”“齷齪”等,參賽者漢語水平至少在HSK5或HSK6級才能辨識。也就是說,在詞匯教學時,漢語教師不僅要注意到常用的近義詞、反義詞,還應適當地引入一些書面色彩濃厚、字形較為復雜的詞語,以便擴展學生的知識面。

同時,各屆比賽試題中都有大量有關歇后語、成語、慣用語和諺語的內容,意在考查參賽者對這些固定短語意義的掌握情況。如第十五屆試題,要求填寫出以下歇后語的后半部分:“孔夫子搬家_____;竹籃打水_____;打破砂鍋_____。”這些歇后語對中國人而言是耳熟能詳的,但對海外漢語學習者而言,卻比較困難。因此,教師在日常教學中,不僅要注重解讀常見歇后語的意義,還要講解其構成理據,并舉一反三,根據學生的漢語水平,分類講解諧音歇后語、喻義歇后語,用大量例證讓學生透徹理解歇后語。久而久之,學生就能理解并掌握,進而輕松做對該類題目。在進行成語、慣用語、諺語等熟語的教學時,教師也應采取簡練有效、便于學生理解的教學方式。

(三)語法教學應重點詞類與特殊句式并重

語法上,漢語沒有時態變化,主要依靠詞序和虛詞表達語法意義。漢語中數詞和名詞之間大都需要使用量詞,還有一些獨有的句式,如主謂謂語句、“把”字句等,對海外漢語學習者來說,都是較難理解的。學生在學習、應用時,極易受其母語影響而出現偏誤。這些易出偏誤的知識點也正是“漢語橋”比賽的考查重點。

以量詞為例,由于印歐語系語言中沒有量詞,再加上漢語量詞數量眾多,印歐語系的漢語學習者短時間內很難掌握量詞的用法,往往將其視為區分學生漢語水平的一個重要標準,因此,“漢語橋”比賽極為重視考查學生對量詞的掌握和應用情況。從試題集看,除第十九屆因為篇幅和編排原因,沒有列出有關量詞的試題外,其他四屆都有為名詞選擇合適的量詞的題目。至于句型方面,則重在考查“把”字句,如第十四屆比賽就用判斷題的形式考查了“把”字句。

簡言之,“漢語橋”對語法部分的考查比較細致,教師可深入分析漢語與學生母語在語法方面的差異,從差異入手,強化學生對差異點的理解。

(四)文字教學重在漢字的辨認和合體字

文字方面,“漢語橋”比賽重在考查會意字中同體會意字的意義,形聲字則重在考查形旁的意義。就給出的漢字看,都是一些常見的會意字和形聲字,意義上并不難理解,主要是在于學生的識字量問題。

由于“漢語橋”比賽的漢語知識題采用的是機考方式且限制答題時間,參賽者識字量的多少就成為能否迅速完成答題的一個重要因素。對孔子學院的大多數學生而言,漢字是一種全新的語言符號,漢字的結構特征、書寫方式與他們熟悉或使用的文字完全不同。這就需要在日常教學中,以綜合課為基礎開設專門的文字課,重在講解漢字的造字理據、書寫方法等。當然,雖然“漢語橋”比賽試題主要考查的是同體會意字和形聲字中形旁的意義,但教師在教學時,仍要注意對異體會意字、形聲字聲旁的教學。

四、孔子學院的漢語本體教學策略

從入圍賽真題的實際情況來看,“漢語橋”比賽試題集僅是舉辦方給出的參考內容,并不是最終的考試內容。就此而言,孔子學院在進行漢語本體教學時,可以“漢語橋”比賽試題集中的漢語知識題為參考,全面拓展漢語本體教學的廣度,增加漢語本體教學的深度,具體可采取以下策略:

(一)拓展漢語本體教學的廣度

孔子學院所用教材一般為《跟我學漢語》《快樂漢語》《HSK教程》《當代中文》等,這些通用教材基本能夠滿足漢語學習的需要。不過,由于受教材體例及每課內容數量的影響,難以展開某個漢語本體知識點,這就需要教師作相應的拓展。如第十九屆試題集中的第4題為:“我覺得漢語不太______,不過聲調想要發______可不太容易。”它意在考查參賽者的漢字掌握情況,尤其是對形近字的整體掌握情況,但在相關教材中,很少系統地講解形近字。為便于學生的學習,教師應利用學生已掌握的漢字,以一級常用字為基礎,并結合HSK各級考試詞匯大綱,系統化形近字教學,使學生對形近字的類型形成體系化的認識。

根據第十四屆、第十五屆、第十六屆“漢語橋”比賽對“一”“不”讀音的考查形式,教師在漢語教學中,應將“一”“不”置于不同的語言結構、具體語境中,如“一五一十”“一板一眼”“一草一木”“一舉一動”“一年一度”“不三不四”“不知不覺”“不管不顧”等,這樣既能強化學生對“一”“不”變調的理解,又可以讓學生掌握相關的詞語。同時,還要注意向學生講授上聲的變調、輕聲、“啊”的音變等。

綜上,漢語本體教學既不能脫離教材,又不能局限于教材,應從長遠角度出發,從教學初始,就應以“漢語橋”比賽試題或HSK考試為參考,依據學生的漢語水平、學習能力,以點帶面,逐漸拓展漢語本體教學的廣度。

(二)增加漢語本體教學的深度

從內容編排來看,通行的對外漢語教材基本上是按照語法的難易度來編排內容。以《跟我學漢語》為例,第一課反復考查“你好”的應用與發音,在配套的習題加入了“早上好”“晚上好”的練習,而沒有引進它的簡單疑問句形式。漢語學習重在操練,與單純的互相說“你好”相比,顯然“你好嗎?”更易采用對話語境學習。此外,第一課中的“我叫……”,也可形成“你叫……嗎?”這樣的句式,再根據學生的訴求,將其他詞語代入這一句式。由此不僅形成內容豐富的情景對話,還能讓學生在原有教學內容的基礎上,迅速掌握簡單疑問句的用法。

當然,增加深度并不意味著脫離語言學習的一般規律,而是指合理有效地增加有關漢語知識的深度。這就需要漢語教師對教材內容作深入研究,在把握教材體系、內容構成的基礎上,根據學生的學習能力、水平與興趣,重新調配教材內容的順序。同時,適當增加相關內容,并采取學生構句、反復操練、情景模擬等方式,著力提升學生的漢語理論與應用能力。

(三)挖掘漢語本體中蘊含的文化意義

李如龍指出,“語言是文化的載體,語言的意義受制于民族文化,二語教育不關注文化之別,就會理解失當或交際失宜。”[4](P85)就此來說,孔子學院在進行漢語本體教學時,既要關注對象國的民族文化特點,更要注意適當地加入能被學生理解和接受的中華民族文化內容,尤其在進行漢字和詞匯教學時,更應重視這一點。以漢字為例,作為表意體系的文字,幾乎每個漢字都有造字理據,蘊含著一定的文化信息。如第十九屆考查了偏旁“月”字,題干中先是說明“‘月在漢字左邊或下邊多表示與人或人體器官(包括動物)有關,在右邊則多表示時間與天氣”,之后要求考生判定“月”在“臉、腦、腿、腳”中的意思。由于題干中給出了解釋說明,所以只要參賽者認識并理解以上四個漢字中的任何一個漢字,就能做出正確的選擇。這道題的啟示是,隨著漢字形體的變化,很多原本異形異義的漢字,當其同為偏旁時,就會出現形體相同而意義不同的情況。在講解這部分漢字時,教師應注意在系統化教學中挖掘其文化內涵,如對以“阝”為偏旁的漢字進行教學時,要注意區分其意義范疇。正如王巖等所說:“成功的語言教學往往伴隨著成功的文化教學,文化教學不到位,語言教學的效果也將受到直接影響。”[5](P193)

(四)注重漢語本體知識與時政的銜接

與“漢語橋”比賽試題集相比,決賽時的漢語本體知識題的形式與內容更為多樣,“試題形式以主觀題為主,通過聽、說、讀、寫等不同的考察方式對語音、漢字、詞匯、語法進行了多樣化的考查。試題選題有趣,貼近生活,緊跟時代,不僅出自生活、文學,更有來源于歌曲、網絡等不同的選材。”[6](P11)這就要求漢語教學內容不能與社會現實脫節。

漢語本體知識與時政的銜接,指的是在教學中應注意將漢語知識代入時政信息。如第十九屆試題集中出現了與新冠疫情相關的題目:“由于新冠病毒疫情的影響,現在只要出門,我們就要____口罩。”“只要全人類共同努力,就一定能____疫情。”教師在進行漢語教學時,不能只是講解課本上的內容,無論是講解理論還是詞語的應用訓練,都應以最新的時政信息或其他信息為切入點,即讓漢語本體知識與時政接軌,惟其如此,學生對所學漢語內容的利用度才會得到提升。

總而言之,對外漢語教學中,漢語本體教學不能只是依據教材內容,漢語教師應該廣泛研究相關的重要比賽,如“漢語橋”比賽;也要研究相關的重要考試,如HSK各級考試。也就是說,為切實提升學生的漢語應用能力,孔子學院的教學需要依托教材,也應適當跳出教材,從更廣泛的視角去關注當前社會對漢語人才的要求,這樣才有可能培養出具有復合型漢語知識的優秀人才。

參考文獻:

[1]王美雨.海外漢語本土教學資源研究——基于孔子學院總部/國家漢辦網站所列“海外本土教材開發目錄”[J].棗莊學院學報,2020,(3).

[2]李雯婧.對外漢語教學應重中華文化教育[J].語文建設,2017,(32).

[3]黃伯榮,廖序東.現代漢語(增訂五版)[M].北京:高等教育出版社,2011.

[4]李如龍.漢語特征研究[M].廈門:廈門大學出版社, 2018.

[5]王巖,鄒珉,李慧.語言學視角下語言文字類電視文化節目研究[M].武漢:武漢大學出版社,2018.

[6]靳若璇.從漢語橋決賽語言類試題作答偏誤中看漢語學習的難點及對策——以第15屆、第16屆為例[D].廣州:廣東外語外貿大學碩士學位論文,2019.