應用型本科院校《理論力學》課程改革探討

于芳 許立強 顏紅專 張嚴方 高環

摘 要:基于以培養應用型、技術型人才為目標,對比應用型本科院校的實際辦學環境,分析了《理論力學》課程的教學現狀,通過合理調整、靈活設計教學內容,建設力學師資隊伍等方面的改革,提高學生的學習效率,推動應用型本科院校的人才培養質量。

關鍵詞:應用型;《理論力學》;教學改革

中圖分類號:G4???? 文獻標識碼:A????? doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.21.065

0 引言

應用型本科院校以應用型為辦學定位,不再是以科研為辦學宗旨的傳統院校形式,這是非常符合我國經濟飛速發展時期對人才的迫切需要。應用型本科院校重在“應用型”,更注重學生實踐能力的塑造,培養的是應用型人才,其核心環節是實踐教學。

目前,教育部大力推進“新工科”建設,先后形成了“復旦共識”“天大行動”和“北京指南”,對應用型人才培養方案提出了新標準,為適應和引領經濟和技術的高速發展,提出工程教育改革的新思路、新方法,全力探索形成領跑全球工程教育的中國模式、中國標準。

《理論力學》是應用型民辦本科高等院校土建類專業的專業基礎課,是大學力學體系中的第一門課程,具有理論性和實踐性雙重特點。《理論力學》包括靜力學、運動學、動力學三個部分,大學生在學習時,不僅要學習書本上的理論知識,更要能夠理論聯系實際,解決具體的實踐問題,才能成為應用型民辦本科院校的應用型、技術型人才。

1 《理論力學》課程教學現狀

《理論力學》課程的理論性強,概念、定理多,解題技巧也比較靈活。應用型民辦本科院校學生的基礎薄弱,學習自覺性較差。應用型民辦本科院校人才培養方案中不斷縮減《理論力學》計劃學時,授課教師教學進度被迫加快,加大了學生的學習難度。《理論力學》教學現狀表明,教學改革已迫在眉睫。

(1)課程內容理論性和系統性強,概念抽象,各內容之間關聯緊密。學生必須先掌握前一個環節知識才能繼續學習,否則,學習效果事倍功半。

(2)傳統教學方法不適應現在的大學生。當代大學生自信、個性、能力突出,但對于枯燥的力學類課程的學習缺乏主動性。多媒體結合板書逐個講解知識點的傳統教學方法,已不能引起學生的學習興趣,調動學生學習的主動性。

(3)課程課時量不斷減少,教師迫不得已“滿堂灌”。時間緊,任務難,各個高校有期末考試知識點覆蓋率在95%以上的要求。這些迫使教師在授課過程中,抓緊時間去講課,減少師生互動、學生間討論、習題課次數,沒有時間讓學生主動思考。

2 應用型本科院校《理論力學》課程教學改革

2.1 教學內容設計

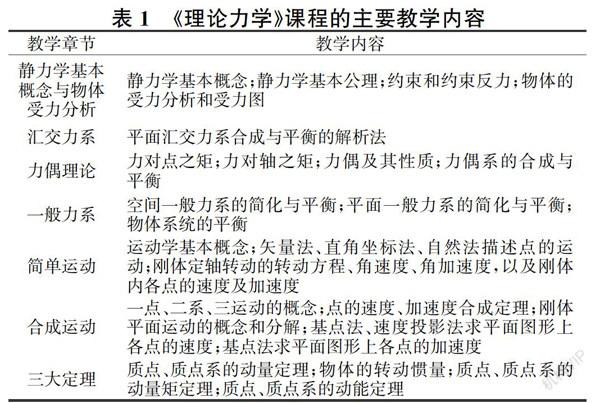

首先,合理調整教學內容。以武昌工學院城市建設學院土建類專業為例,學生在日后的學習和工作中,幾乎不會用到運動學、動力學普遍定理綜合應用的知識點,可以適當減少講解。課程結束后,增加以工程實例為主的習題課,把靜力學、運動學、動力學三部分知識串聯起來,使學生對《理論力學》課程有一個整體的把握,實現對學生應用型、技術型人才的培養目標。《理論力學》課程調整后的主要教學內容如表1所示。

其次,靈活設計教學內容。為了提高課堂教學質量和激發學生的學習興趣,授課老師需要備好每一節課,對每一節課的教學內容進行靈活設計。例如,講解力的平移定理時,可以詢問學生“為什么一個人用單槳劃船,船會轉彎?但是,用雙槳劃船,船除了向前移動,還會左右擺動呢?”利用生活中常見的例子作為知識點的導入,更容易吸引學生的注意力,降低學生認為力學知識枯燥難學的心理認知。

2.2 緊抓師資隊伍建設

教師是影響《理論力學》課程改革和教學質量的關鍵因素。實現課程改革、提高課程質量的充分條件是具備一支優秀的師資團隊。以武昌工學院為例,為提高我校教師整體教學水平,尤其是青年教師的課堂教學技能,每年都舉辦為期6周的“青年教師講習班”學習活動,使其盡快成長為教學能手和教學骨干。目前,我校的力學教師都具備碩士研究生以上學歷,既從事教學工作又從事教學研究,既教授《理論力學》課程又教授后續課程,是一支教學能力強、素質高的師資隊伍。

3 結語

針對應用型本科院校轉型特點,依據多年《理論力學》教學經驗,分析《理論力學》課程的教學現狀,以武昌工學院城市建設學院《理論力學》課程教學為例,開展《理論力學》課程建設,對教學內容、教學隊伍、教學方法進行優化改革。

參考文獻

[1]劉娟,石嵩.關于“理論力學”高等課程的探索與實踐[J].教育教學論壇,2020,(20):258-259.

[2]王海明,李健,周嶺,等.基于《理論力學》課程構建五位一體的“三全育人”模式[J].湖北農機化,2020,(04):127-128.

[3]瞿志俊,孫松麗,馬常亮,等.應用型本科理論力學課程建設與實踐[J].大學教育,2018,(06):72-74.

[4]于芳.應用型本科高校“雙師型”教師建設路徑探究[J].教師,2017,(05):125-126.

基金項目:應用型人才培養體系中“理論力學”課程內容及教學方式改革研究(2019JYZ09)。

作者簡介:于芳(1989-),女,漢族,河南南陽人,碩士研究生,武昌工學院講師,研究方向:道路工程。