不積跬步無以至“遠方”

——音樂劇《在遠方》帶來的啟示

文/王 甦

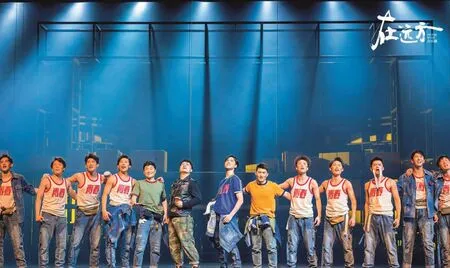

2021年初,原創音樂劇《在遠方》在北上廣掀起了一波觀看熱潮。這部由獲得“白玉蘭獎”的同名電視劇改編而成的音樂劇,由同名電視劇編劇申捷改編、金培達作曲、肖杰執導、北京演藝集團出品、北京歌劇舞劇院演出。上演后,收獲無數好評,觀眾高漲的買票熱情也是無與倫比,這為因疫情而略顯蕭條的音樂劇市場帶來一股暖流。

此類現實題材并不討巧,沒有驚心動魄的故事情節,以改革開放后物流業的飛速發展為背景,將54集的電視劇濃縮成兩個多小時的音樂劇,講述了平凡的快遞員姚遠等第一代物流從業者在社會飛速發展中,堅定地追求夢想并不忘社會責任的動人故事。結果是令人驚喜的,十余個主要人物個性十足、生動鮮活,原創歌曲輕快動聽,歌詞更是平實質樸。劇組在創作前期進行了大量而深入的采風,主創多次深入物流公司體驗生活,采訪了多位物流業專業人士和一線工作的快遞小哥。劇中許多帶有解密性質的情節,讓觀眾對現在司空見慣的物流業有了全新的認識。如今習以為常的快遞,在改革開放初期是“老鼠過街”一般的“黑快遞”,可以說,物流業的發展就是我國改革開放四十余年的縮影,不僅拉近了中國各省直轄市自治區的距離,也拉近了同世界其他國家的距離。以前遙不可及的物品,現在快則三五天,慢則半個月,遠在南半球的商品也可以直接送上門。同時,中國制造、中國商品也隨著一個個快遞走向全世界,讓更多人了解和愛上了“中國制造”。

《在遠方》的成功并非奇跡,完全是建立在尊重藝術規律和市場規律之上的。一出音樂劇該有多少首歌呢?答案是,恰到好處。每首歌都不多余,音樂都起在恰當的時機。音樂劇之所以受歡迎,歌曲好聽是非常重要的。能不能在適當的時候用歌曲推進情節發展、深化對人物內心的開掘,改變人物關系,表現時間的流逝、空間的轉換,并且留下一首或者幾句令觀眾難忘的歌,是衡量一出音樂劇的基本標準。《在遠方》中,音樂形象清晰準確,主人公姚遠的主題音樂緊貼“腳下的路”“心中的路”“遠方”等要素,符合人物不屈不撓、勇立潮頭的時代弄潮兒、前行開拓者形象;二叔有屬于他自己的“叔是過來人”的口頭語,對姚遠的幫助、勸慰均以這句話作為開場白,迅速建立起了溫厚長者的形象。所以,當二叔運送物資犧牲時,當“叔是過來人”的旋律由姚遠唱響時,無需煽情,觀眾便已潸然淚下。這是一種非常成熟的編劇技巧,只是目前很多音樂劇缺乏這樣的技巧,無視或者白白浪費了辛苦建立的音樂形象,沒能和人物產生聯想。

如今市場上演出的音樂劇不少,但很多作品在音樂的使用上不夠成功,甚至是失敗的。歌詞隨意,旋律沒有特點,歌曲和劇情結合度差,有些劇目甚至只能稱之為“話劇加唱”。更有些音樂劇只是一些歌手歌曲的拼盤式演唱會,靠粉絲和情懷拉動票房。這些作品暫時受歡迎,但先天不足注定走不長久。

音樂劇《在遠方》劇照

音樂劇需要復合型人才,音樂劇演員需要唱跳俱佳,臺詞功底強,塑造人物的能力也不能有明顯短板。《在遠方》劇組集合了一批業務能力強的專業人才,讓作品根基更加牢固。編劇、作曲、導演都是各自領域的翹楚,也有創作音樂劇的經驗。主演阿云嘎畢業于北京舞蹈學院音樂劇系,是經過嚴格專業訓練的音樂劇演員。其他角色也都是演出經驗豐富的專業音樂劇演員,有很多都是在音樂劇舞臺上耕耘多年的成熟演員,頗具個人魅力。反觀一些帶有玩票性質的跨界藝人帶來的作品,和一些演出團體和機構為了壓縮成本(選擇過于青澀的演員,頻繁更換配角,使得劇目的穩定性差),質量很難得到保證。值得注意的是,市場上的音樂劇演員主要分為四類:第一種,畢業于專業院校音樂劇系的演員,這類演員唱歌和舞蹈功底穩健,臺詞和塑造人物的能力是過關的;第二種,畢業于音樂學院的學生,主攻流行音樂演唱或美聲演唱,這類演員唱功優秀,氣息極好,但演技往往稚嫩;第三種,畢業于專業院校表導演系的演員,這類演員臺詞和塑造人物的能力強,但唱功一般;第四種,歌手出身的跨界演員,這類演員唱功不俗,演技就因人而異了,觀眾看戲風險較大,這類劇目通常以歌手為賣點,不配備B制,很難長久演下去。而英國西區、美國百老匯、日本的四季和寶冢的音樂劇經典劇目很多,究其根本,大量專業的音樂劇演員和多組演出班底是很重要的。

進入劇場前,其實有些顧慮,很擔心劇場氛圍,此前在劇場看過一些明星演出的音樂劇,留下了許多不美好的記憶。這些年,由于影視界的“粉圈文化”發展迅速,在劇場里開熒光顯示屏,打熒光棒,不合時宜的尖叫吶喊等不良習慣已經逐漸滲透到文藝界和劇場里。看音樂劇和演唱會不同,演員在臺上并不希望被刺眼的燈光和不知何時而來的叫聲影響。由于阿云嘎是專業音樂劇演員,喜歡他的觀眾對劇場多了幾分敬畏和尊重,現場有許多粉絲組織主動發放觀劇說明,提醒初次走進劇場的觀眾不要尖叫吶喊,不要拍照更不要打開閃光燈,對其他演員和工作人員要尊重,不要影響其他觀眾看戲。明星的個人魅力讓更多粉絲走進劇場,同時,明星的專業性讓粉絲轉化為觀眾,去感受音樂劇的魅力,繼而關注其他劇目……這樣的良性正向傳遞,才是我們樂于見到的。

音樂劇《在遠方》劇照

此外《在遠方》還帶給了中國音樂劇市場一些有益啟示。

首先,成熟的商業運作和市場推廣非常重要。《在遠方》的市場定位很精準,用年輕人的故事、年輕的演出班底攻占年輕觀眾市場。近10年來,隨著互聯網的興起,足不出戶就能欣賞到全世界高水平的音樂劇。加上北京奧哲維文化傳播有限公司(新現場)引進的英國、法國、美國、俄羅斯等國家的高水準音樂劇現場錄制,以及大景文化(北京)有限公司(XLIVE)引進的日本音樂劇現場,觀眾的審美水平越來越高。來國內實地巡演的劇目多來自英國、美國、法國、德國、日本、韓國等擁有較多成熟商業作品的國家。比較受歡迎的劇目大致有如下幾種:根據經典文學作品改編,如《悲慘世界》《巴黎圣母院》《貓》《歌劇魅影》《搖滾紅與黑》《基督山伯爵》等;根據影視作品改編,如《獅子王》《西貢小姐》《一個美國人在巴黎》《人鬼情未了》《冰雪奇緣》等;根據話劇歌劇改編,如《西貢小姐》《西區故事》《魔法壞女巫》等;根據漫畫童話改編,如《拜訪森林》《瑪蒂爾達》《美少女戰士》等;愛情故事,如《媽媽咪呀》《吉屋出租》等;傳記類,如《艾薇塔》《澤西男孩》《搖滾莫扎特》;現實題材,如《音樂之聲》《洗衣服》《泰坦尼克號》《來自遠方》《芝加哥》《搖滾學校》等。這些劇目在全球范圍內均是久演不衰的經典,藝術壽命很長。觀眾群體比較廣,老少通吃,往往不需要過多宣傳,觀眾就自發買票觀看。這是上述作品長期打磨,產生好口碑,繼而拉動票房,產生良性循環的結果。

反觀國內,比較成功的原創音樂劇鳳毛麟角,能演出三年以上的不多。疫情之后,演出市場亟待復蘇,音樂劇關注度高、票房尚可的也就是《白行夜》《陰陽師》《靈魂擺渡之永生》等,其中以外國文學作品改編、網絡影視作品線下衍生劇目和游戲IP開發為主,這些作品的消費人群多為原著讀者、游戲玩家為主,受眾面不夠廣。而扎根于現實土壤的原創劇目往往畏懼市場,拒絕面對觀眾的真實需求,固步自封,花了許多經費,卻排出一部陳舊無趣、缺乏亮點的平庸之作。好作品一定是經得住市場考驗的,觀眾愿意買票的不一定是好作品,但是好作品觀眾是一定愿意買票并主動推薦。此次《在遠方》就為國內原創音樂劇提供了主旋律與市場結合、現實題材依托明星效應、精準定位觀眾群體、線上線下宣傳推廣的成功經驗。

其次,隨著投身音樂劇創作和演出的工作者越來越多,需要注意的是,不僅編劇、導演、演員需要專業化,制作人、舞臺監督和舞臺技術也需要專業技能。國內的藝術院校,雖然多數都有音樂劇專業,但以培養演員為主,而編劇、導演鮮有兼具扎實的專業戲劇功底、熟練的舞臺技巧、足夠的音樂知識的專業人士。可以寫精彩故事的編劇有些缺乏樂理知識,專職的音樂劇導演更是少之又少。為此,北京、上海等大城市和一眾國有院團、民營機構都做了努力。如中國演出行業協會作為指導單位,北京天橋藝術中心主辦、四季歡歌(北京)文化藝術有限公司協辦,中演院線作為重要支持單位,從2019年起,在天橋藝術中心設立“音樂劇人才培訓基地”,當年開辦“音樂劇制作及舞臺監督研修班”,2020年開辦“音樂劇制作人研修班”,有針對性地挑選學員,特邀來自國內外的重量級嘉賓講師授課。力求向中國音樂劇行業輸送專業人才,推動音樂劇產業進一步繁榮發展。北京文化藝術基金支持的“培源平臺”也按年份,長期征集音樂劇劇本,積極為音樂劇創作者和出品方、制作方牽紅線,更有龐大的專家庫為音樂劇劇本提供針對性意見,為音樂劇劇本向舞臺邁進提供幫助。

上海文化廣場則推出“華語原創音樂劇孵化計劃”,扶持原創音樂劇劇目,由小到大,耐心打磨,待作品成熟再推向市場,加大宣傳。幾年來,已經積攢了多部水平頗高的自制作品,如《春之覺醒》《我的遺愿清單》《拉赫瑪尼諾夫》等。2021年,上海文化廣場更是攜手上海戲劇學院、上海音樂學院音樂劇系,打造多出原創音樂劇作品,從源頭解決作品專業化的問題。

《在遠方》的絢爛綻放,讓音樂劇從業者為之一振,大受鼓舞,也讓因為疫情等待了許久的觀眾得到了極大的享受,更為中國原創音樂劇積累了成功經驗,讓中國原創音樂劇又向前邁進了一步。“不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。”希望中國原創音樂劇的輝煌未來,就在前方不遠處。