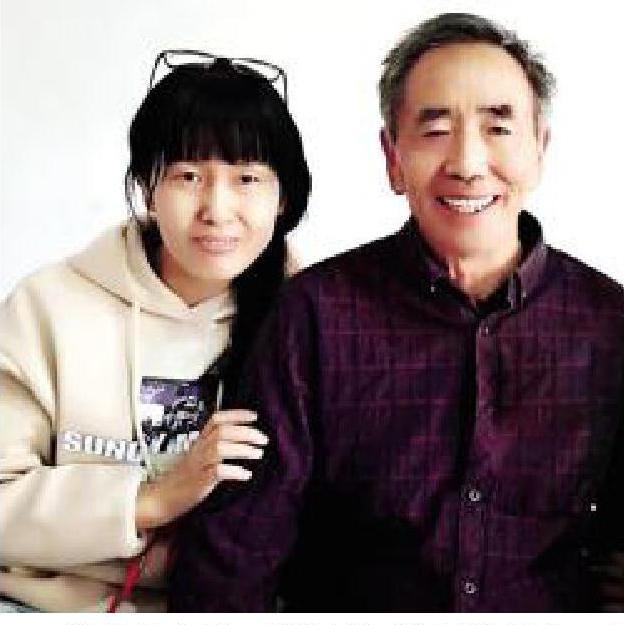

父親的墻

張海霞

我家在農村。那時候,誰家能蓋個一磚到頂的堂屋,定會引得全村人的羨慕。

我家和大伯一家住在一起,房屋年久,透風漏雨。我們九個堂兄妹日漸長大,老屋越來越不夠住了。父親咬咬牙,新辟了房基地,帶領全家挖石、拉土、搬磚、和泥,傾盡積蓄蓋了五間一磚到頂的堂屋。

房屋落成后,父親總喜歡摸那青灰色的磚墻,臉上掛滿了喜悅。準備搬新家了,父親卻有了愁緒——實在沒有能力再蓋一間磚砌的南屋做廚房了。

一家之主總有辦法和擔當,父親請了鄰里幫忙做土坯,蓋了兩間土坯廚房。土坯怕水蝕,廚房落成后需在外墻泥上白泥(白泥是用白灰和麥秸按一定比例配制成的泥)。泥白泥要選一個晴好的日子,早上泥出灰白的墻,到了傍晚就風干成亮白色。那種白里夾雜著金黃麥秸的墻宛如一幅畫,倒是比磚墻更有韻味。

我學著父親的樣子摸一摸房墻,圍著它轉一圈。我不知道父親當時在想什么,只知道有了這墻,以后再無風雨。

父親寫得一手好字,如果擱在古代也算是一位文人墨客。廚房白花花的墻讓父親有了興致,提起筆在墻上題寫道:“妻賢夫禍少,子孝父心安;靜坐常思自己過,閑談莫論他人非。”父親寫完講解給我們聽,我聽了前兩句便覺得自己懂了。

那時我大概八九歲,卻有了望文生義的自負。我把“靜坐常思自己過”的“過”理解為過生活,長大后知道了原本的意思,但意念里還固執認為曾經的理解也還說得通。

父親寫的幾行字深深影響了我,讓我養成了特立獨行的性格。這種清冷讓我少了很多煩惱,學會了恪守獨處思過、少論是非的做人原則。議論難免要論出個好壞,或因人言喜,或因人言悲,難免被情緒牽扯。每每這時,我就以父親在墻上的題字自警,時時記得林下清泉洗耳,也就掙脫紛擾恢復平靜了。

父親一直教導我們向善向好,卻一定不知道墻壁上的題字對我有如此深刻的影響。父親的墻,墻一樣的父親,遮住了風雨,擋住了烈日,讓我們這些不經風雨的小樹苗茁壯成長。