秸稈隔層還田及水氮管理對設(shè)施土壤團聚體及固碳特征的影響

朱建彬 郭相平 謝毅 陳盛 曹克文 王易天

摘要: 利用田間試驗,探究了秸稈隔層還田及水氮管理對隔層以上土壤團聚體及有機碳含量的影響。結(jié)果表明:①埋設(shè)秸稈隔層、90%田間最大持率灌水上限及225 kg/hm2氮素用量均顯著提高土壤大團聚體含量及穩(wěn)定性。②秸稈隔層還田配合高水高氮處理土壤有機碳含量最高,秸稈隔層還田且水、氮用量較低處理的土壤有機碳含量與水、氮用量較高但未秸稈隔層還田處理間無顯著差別。③隨著土壤團聚體粒徑增大其有機碳含量增加,2.000~0.251 mm團聚體對土壤有機碳貢獻率最高。埋設(shè)秸稈隔層、90%θf灌水上限及225 kg/hm2氮素用量更有利于土壤大團聚體的形成,提高團聚體穩(wěn)定性,增加土壤有機碳含量。

關(guān)鍵詞: 秸稈隔層;水氮管理;土壤團聚體;有機碳;有機碳貢獻率

中圖分類號: S625.5+4 文獻標(biāo)識碼: A 文章編號: 1000-4440(2021)03-0632-07

Effects of returning straw interlayer to the field, water and nitrogen management on aggregates and carbon sequestration of facility soil

ZHU Jian-bin, GUO Xiang-ping, XIE Yi, CHEN Sheng, CAO Ke-wen, WANG Yi-tian

(College of Agricultural Science and Engineering, Hohai University, Nanjing 210098, China)

Abstract: Effects of interlayer straw returning to the field, water and nitrogen management on soil aggregates and organic carbon content above the interlayer were explored using field experiments. The results showed that, firstly, the content and stability of big soil aggregates were significantly increased under the treatments of burying straw interlayer, 90% θf irrigation upper limit and 225 kg/hm2 nitrogen dosage. Secondly, under the treatment of straw interlayer burying combined with high water and high nitrogen contents, the soil organic carbon content was the highest. The soil organic carbon content between straw interlayer burying and lower water, nitrogen dosage treatment and higher water, nitrogen dosage without straw interlayer treatment showed no significant difference. Thirdly, as the diameter of soil aggregates increased, the organic carbon content increased, and aggregates with 2.000-0.251 mm diameters showed the highest contribution rate to soil organic carbon. Large soil aggregates are easy to form under the treatments of burying straw interlayer, 90%θf irrigation upper limit and 225 kg/hm2 nitrogen dosage, besides, the stability of aggregates is improved and soil organic carbon content is increased.

Key words: straw interlayer;water and nitrogen management;soil aggregates;organic carbon;contribution rate of organic carbon

秸稈富含有機質(zhì)及植物生長所需營養(yǎng)元素,目前中國秸稈年產(chǎn)量已超過8×109 t[1]。研究發(fā)現(xiàn),將秸稈淺埋入土壤一定深度形成秸稈隔層,配合使用滴灌技術(shù),能有效減少秸稈隔層以上土壤水分及肥料的下滲,同時能抑制地下水蒸發(fā)以及由地下水引起的漬害[2]。目前關(guān)于傳統(tǒng)秸稈還田對土壤團聚體及有機碳含量的影響研究較多,而鮮有淺埋秸稈隔層結(jié)合水氮管理對其影響的研究。本研究采用隨機區(qū)組設(shè)計大田試驗,將秸稈以隔層方式還田,配合水、氮管理,研究其對土壤團聚體及有機碳含量的影響,以期在設(shè)施蔬菜生產(chǎn)中為秸稈資源及水、氮資源的高效利用提供依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 試驗區(qū)概況

試驗在河海大學(xué)江寧節(jié)水園區(qū)(31°57′N,118°50′E)溫室大棚內(nèi)進行。土壤飽和含水率θs=38.2%,田間最大持水率(θf)=30.6%,土壤干容質(zhì)量(γ)=1.33 g/cm3,有機碳含量為2.40 g/kg。試驗蔬菜為美國 903番茄,試驗所用秸稈為節(jié)水園區(qū)上年水稻秸稈。定植前撒施腐熟有機質(zhì)1 560 kg/hm2,起壟后開始定植,番茄生育周期為2019年4月17日-7月23日。

1.2 試驗設(shè)計

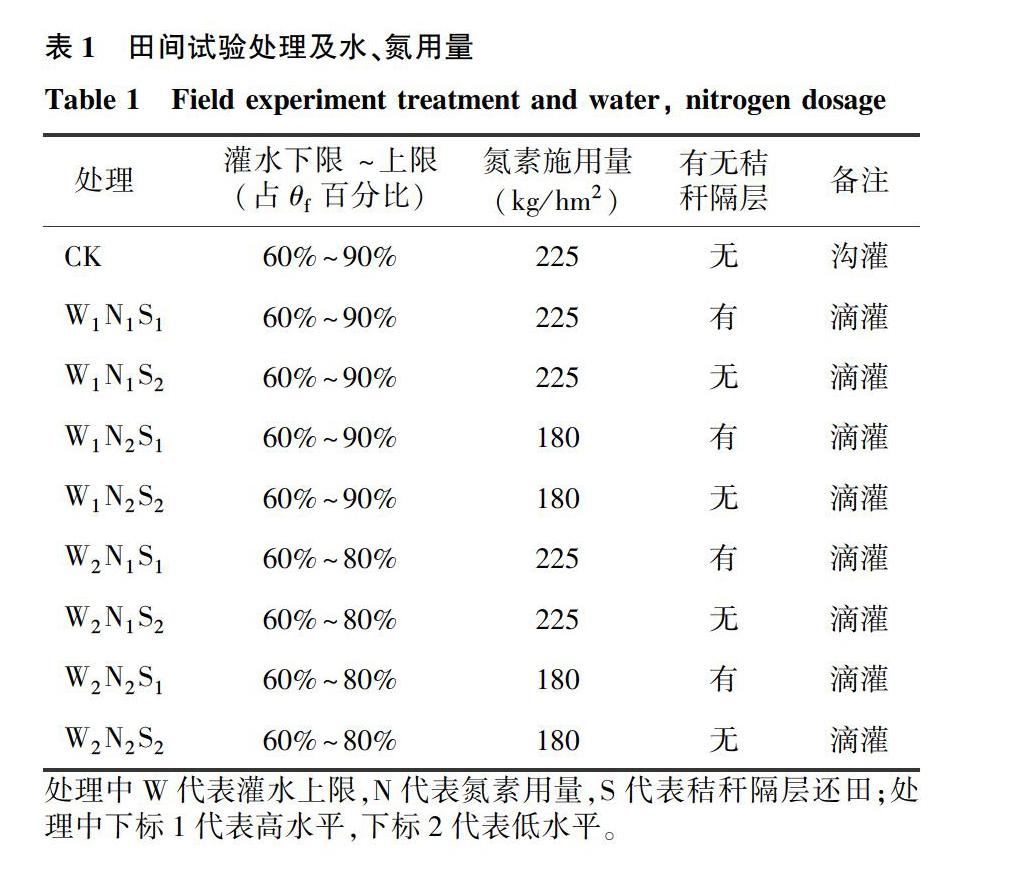

設(shè)置3個因素:秸稈隔層還田(S)、灌水上限(W)和氮素用量(N)。秸稈隔層分有、無2個水平;灌水上限分80%θf、90%θf 2個水平,下限均為60%θf;氮素用量分180 kg/hm2、225 kg/hm2 2個水平。共9個處理(具體見表1),每個處理種植3壟番茄。各處理施加P2O5 112.5 kg/hm2,施加K2O 135.0 kg/hm2。

對照溝灌方法:在種植行起0.15 m高壟,每條壟長5.0 m,寬0.2 m(上)~0.3 m(下),整平后按0.5 m間距定植番茄,每條壟為1次重復(fù)。水肥一體化滴灌方法:番茄種植方式與對照相同,另外每條壟鋪設(shè)1條滴灌帶,番茄定植后將其移至秧苗根部。滴灌并埋設(shè)秸稈隔層方法:在種植行挖深0.15 m、寬0.20 m的溝,將6 kg水稻秸稈剪成30 cm左右長,均勻鋪放在每條壟溝內(nèi)并壓實覆土,覆土厚度為30 cm,其余與滴灌不埋設(shè)秸稈隔層相同。采用EM50數(shù)據(jù)采集器監(jiān)測各處理土壤含水量。當(dāng)土壤含水率降至60%θf且番茄需要灌水時,灌水至對應(yīng)的含水率上限。每條壟單次灌水量利用公式(1)計算,氮、磷、鉀肥隨番茄各個生長期施入。

S=abhγ△θ(1)

式中,S表示每條壟單次灌水量,單位kg;a表示壟寬,本試驗取0.2 m;b表示壟長,本試驗取5 m;h表示計劃濕潤層深度,本試驗取0.3 m;γ表示土壤干容質(zhì)量,單位kg/m3,△θ表示灌水上下限差值。

處理中W代表灌水上限,N代表氮素用量,S代表秸稈隔層還田;處理中下標(biāo)1代表高水平,下標(biāo)2代表低水平。

1.3 樣品采集與測定

待測土樣于2019年7月23日采集,利用直徑5 cm的土鉆在每條壟兩株番茄間從上至下依次取0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm土層的原狀土壤,自然風(fēng)干后沿土壤原狀裂隙分成約1 cm3小土塊,清除植物殘體等雜質(zhì)后過5 mm篩,每層過篩后的土壤各取50 g均勻混合作為一個待測土樣。采用Elliott土壤團聚體的濕篩測定方法測定各粒級團聚體含量,利用重鉻酸鉀容量法-稀釋熱法[3]測定有機碳含量。

1.4 數(shù)據(jù)處理

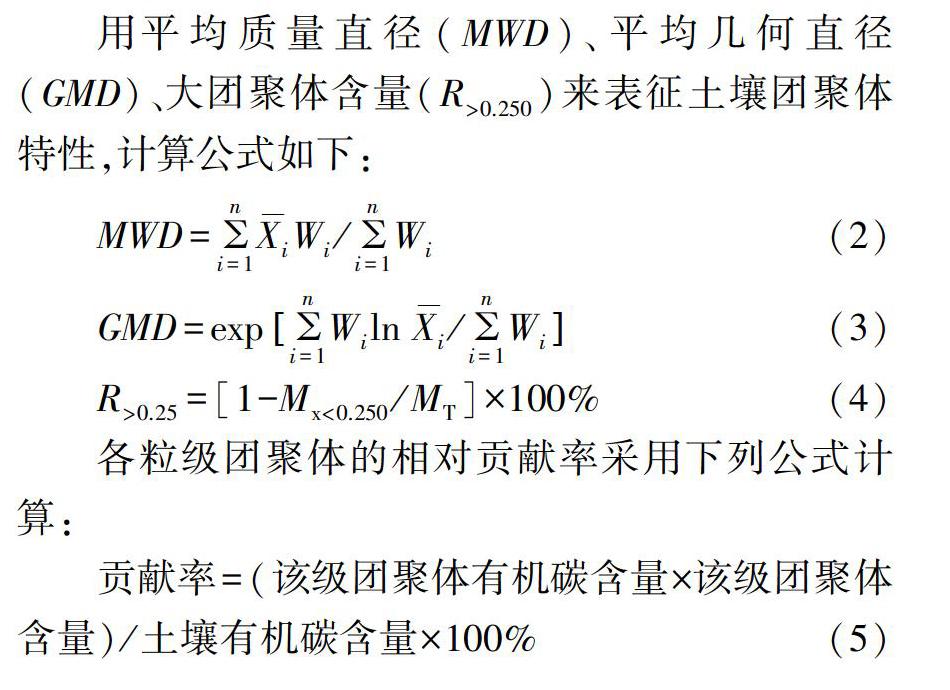

用平均質(zhì)量直徑(MWD)、平均幾何直徑(GMD)、大團聚體含量(R>0.250)來表征土壤團聚體特性,計算公式如下:

MWD=ni=1Xi—Wi/ni=1Wi(2)

GMD=expni=1WilnXi—/ni=1Wi(3)

R>0.25=[1-Mx<0.250/MT]×100%(4)

各粒級團聚體的相對貢獻率采用下列公式計算:

貢獻率=(該級團聚體有機碳含量×該級團聚體含量)/土壤有機碳含量×100%(5)

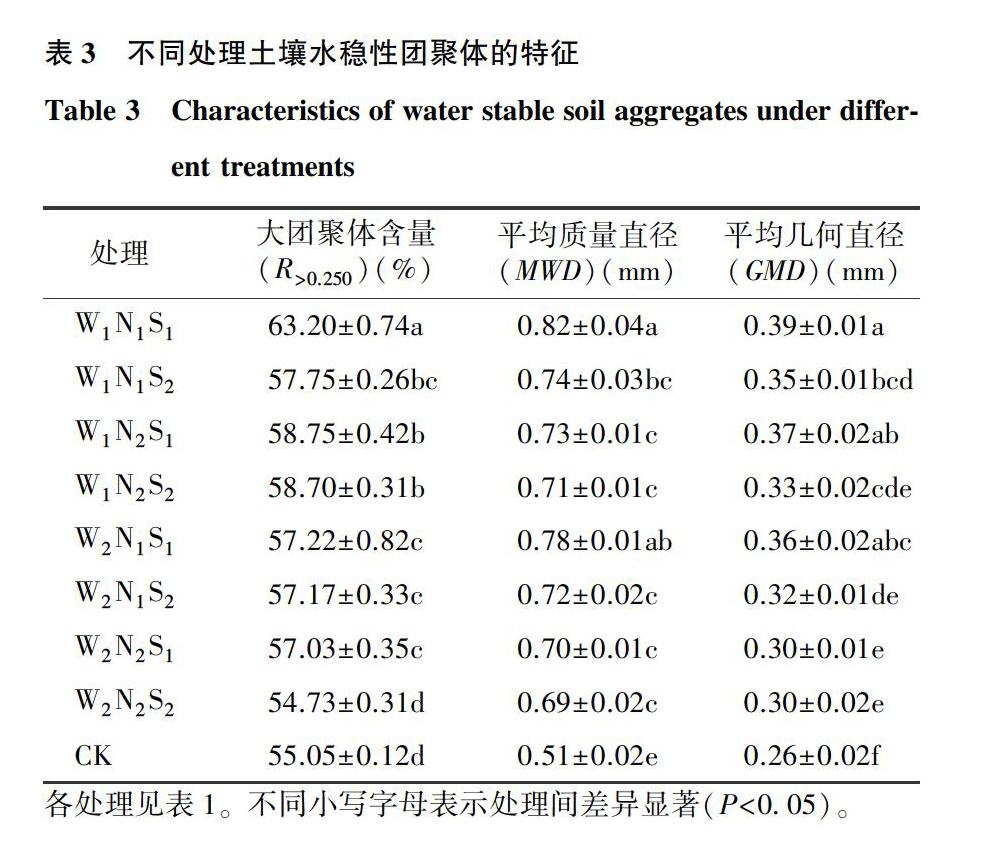

式中,MT為團聚體總質(zhì)量(g);Xi—為各粒徑范圍內(nèi)團聚體平均直徑(mm);Wi為對應(yīng)于Xi—的團聚體的百分含量(%);MR 利用Excel 2003對數(shù)據(jù)進行處理,利用SPSS 25進行方差分析,采用Duncans法進行多重比較(P<0.05),利用Origin 2018繪制圖形。 2 結(jié)果與分析 2.1 秸稈隔層還田及水氮管理對土壤各粒級團聚體含量分布的影響 隨著團聚體粒徑減小,其含量先增加后降低(表2),其中5.000~2.001 mm團聚體占比最小,2.000~0.251 mm團聚體占比最大。與溝灌相比,滴灌顯著提高了土壤5.000~1.001 mm團聚體含量,且顯著降低了1.000~0.251 mm團聚體含量。與不埋設(shè)秸稈隔層相比,埋設(shè)秸稈隔層處理2.000~1.001 mm團聚體含量顯著提高11.33%(P<0.05),同時≤0.250 mm團聚體含量顯著降低8.17%(P<0.05)。與80%θf灌水上限相比,90% θf灌水上限處理1.000~0.251 mm團聚體含量顯著提高7.69%(P<0.05),0.250~0.053 mm團聚體含量則顯著降低13.80%。與氮素施用量180 kg/hm2處理相比,225 kg/hm2施用量處理顯著提高土壤2.000~1.001 mm團聚體含量,顯著降低1.000~0.251、<0.053 mm團聚體含量。 2.2 秸稈隔層還田及水氮管理對土壤水穩(wěn)性團聚體的影響 由表3可以看出,與溝灌相比,水肥一體化滴灌顯著提高土壤團聚體平均質(zhì)量直徑和平均幾何直徑。高水高氮有秸稈隔層處理(W1N1S1)的平均質(zhì)量直徑(MWD)、平均幾何直徑(GMD)及大團聚體含量(R>0.250)均最大,分別較高水高氮無秸稈隔層的溝灌處理(CK)顯著提高14.80%、60.78%、50.00%(P<0.05)。采用水肥一體化滴灌方式時,埋設(shè)秸稈隔層和提高灌水上限均能顯著提高土壤MWD、GMD及R>0.250。而225 kg/hm2氮素施用量相較于180 kg/hm2顯著提高土壤GMD和R>0.25,對MWD的影響不顯著。 2.3 秸稈隔層還田及水氮管理對土壤有機碳含量的影響 2.3.1 秸稈隔層還田及水氮管理對土壤有機碳總量的影響 由圖1可知,高水高氮有秸稈隔層處理(W1N1S1)的有機碳含量最高,較CK高出59.41%(P<0.05)。秸稈隔層配合低水低氮處理(W2N2S1)土壤有機碳含量與無秸稈隔層但水、氮用量較高的處理(W1N1S2、W1N2S2)間無顯著差異。采用水肥一體化滴灌時,秸稈隔層處理的土壤有機碳含量較無秸稈隔層顯著提高24.44%(P<0.05);90%θf灌水上限處理的土壤有機碳含量比80%θf灌水上限處理顯著高出28.96%(P<0.05);相較于180 kg/hm2的氮素用量,225 kg/hm2用量土壤有機碳含量提高10.25%(P<0.05)。可見提高水氮用量和埋設(shè)隔離層有利于增加土壤有機碳。 2.3.2 秸稈隔層還田及水氮管理對土壤團聚體有機碳含量及貢獻率的影響 秸稈還田能向土壤輸入有機碳,但團聚體對有機碳的結(jié)合能力與粒徑大小有關(guān),隨著團聚體粒徑的增加,其有機碳含量增加(表4)。其他條件相同時,水肥一體化滴灌(W1N1S2)較溝灌(CK)5級團聚體含碳量均顯著提高。高灌水上限處理相對于低灌水上限處理、高氮施用量處理相對于低氮施用量處理均顯著提高土壤各粒級團聚體有機碳含量;埋設(shè)秸稈隔層處理5.000~0.251 mm團聚體含碳量顯著高于不埋設(shè)秸稈隔離層處理,兩者間≤0.250 mm團聚體有機碳含量無顯著差別。 利用公式(4)計算有機碳的相對貢獻率(表5),發(fā)現(xiàn)2.000~1.001 mm、1.000~0.251 mm 2個粒級團聚體有機碳相對貢獻率顯著高于其余3個粒級團聚體(P<0.05),說明土壤有機碳主要存在于2.000~0.251 mm粒級團聚體內(nèi)。高灌水上限處理較低灌水上限處理0.250~0.053 mm團聚體有機碳貢獻率顯著降低21.92%(P<0.05)。225 kg/hm2氮素用量處理較180 kg/hm2氮素用量處理>2.000 mm、2.000~1.001 mm團聚體有機碳貢獻率分別顯著提高32.94%、26.25%(P<0.05)。而有秸稈隔層處理較無秸稈隔層處理顯著降低了1.000~0.251 mm、0.250~0.053 mm、<0.053 mm團聚體有機碳貢獻率。 3 討論 3.1 秸稈隔層還田及水氮管理對設(shè)施土壤團聚體形成和穩(wěn)定性的影響 團聚體為土壤的基本組成結(jié)構(gòu),團聚體的性質(zhì)是表征土壤結(jié)構(gòu)的重要標(biāo)志[4]。本研究結(jié)果表明,與溝灌相比,滴灌顯著提高2.000~1.001 mm團聚體含量,顯著降低1.000~0.251 mm、<0.053 mm團聚體含量。這是因為溝灌和滴灌時水分自地表進入土壤, 在其下滲過程中會對土壤結(jié)構(gòu)產(chǎn)生一定的破壞作用并使土壤被壓實。相比于滴灌,溝灌時單次進入土壤的水分多且快,使其對土壤的破壞和壓實更為嚴重[5]。由于秸稈腐解所產(chǎn)生的有機膠結(jié)物質(zhì)會在土壤動物及微生物的搬運作用下遷移至上層土壤[6],將上層土壤中直徑較小的土粒膠結(jié)成更大粒級的顆粒,從而提高大團聚體的含量[7]。本試驗發(fā)現(xiàn),秸稈隔層還田能提高土壤大團聚體的比例,減少微團聚體數(shù)量。土壤水分含量會影響秸稈分解速度[8],進而影響土壤團聚體組分,這是因為當(dāng)含水率較低時,不利于土壤和秸稈中微生物的生長并且抑制其活性,使得秸稈分解較慢[9],產(chǎn)生的膠結(jié)物質(zhì)較少,不利于微小團聚體轉(zhuǎn)變成更大粒級的團聚體。在本試驗中,80%θf灌水上限處理1.000~0.251 mm團聚體含量顯著低于90% θf灌水上限處理,0.250~0.053 mm團聚體含量則顯著高于90% θf灌水上限處理,說明高灌水上限處理更有利于土壤大團聚體的形成。 施加氮素可以提高土壤的有效含氮量,并有效改良地下微生物與植物的生長環(huán)境等,從而影響土壤中團聚體的形成。施加氮素能提高土壤>0.250 mm團聚體含量,但是過量施用氮素對提升土壤大團聚體含量的效果反而不明顯[10]。本研究結(jié)果顯示,氮素施用量225 kg/hm2處理>2.000 mm、2.000~1.001 mm團聚體含量顯著高于氮素施用量180 kg/hm2處理,1.000~0.251 mm、<0.053 mm團聚體含量則顯著低于氮素施用量180 kg/hm2處理。這與本試驗土壤氮素含量偏低有關(guān),因為秸稈碳含量較高,增加氮素施用量能改善土壤碳氮比,加速微生物對秸稈的分解作用,有利于土壤大團聚體的形成。 大團聚體含量(R>0.250)、平均質(zhì)量直徑(MWD)越大,說明大團聚體含量越高;平均幾何直徑(GMD)越大,說明團聚體結(jié)構(gòu)越穩(wěn)定。本研究結(jié)果表明,在相同的水肥條件下,滴灌的MWD、GMD和R>0.25均顯著高于溝灌。這是因為溝灌時水分下滲較快,土壤干濕交替更為明顯,土壤水吸力變化幅度大,使部分土壤團聚體破裂而降低其穩(wěn)定性[5]。采用水肥一體化灌溉方式時,灌水上限為90% θf處理的R>0.250、MWD和GMD均高于灌水上限為80% θf處理。因為團聚體R>0.250、MWD和GMD隨著含水率增大呈單峰型變化,本試驗所用土壤田間最大持水率為30.6%,90%θf、80%θf灌水上限使得單次灌水后土壤含水率分別約為27%、24%,均處于單峰型曲線上升段[11],所以90%θf灌水上限處理的R>0.250、MWD和GMD均高于80%θf灌水上限處理。秸稈還田配施氮肥也能促使微團聚體轉(zhuǎn)化成更大粒級團聚體,從而提高土壤團聚體穩(wěn)定性[12]。本研究發(fā)現(xiàn)埋設(shè)秸稈隔層后R>0.250、MWD和GMD均顯著增加,氮素施用量225 kg/hm2處理的R>0.250、MWD和GMD均顯著高于氮素施用量180 kg/hm2處理。這是由于秸稈腐解產(chǎn)生的部分可溶性有機物能隨溶液蒸發(fā)向上擴散[13],土壤結(jié)構(gòu)在有機膠結(jié)物質(zhì)的粘結(jié)作用下變得更為緊密,提高其穩(wěn)定性[14-15]。而施用氮肥則能提高土壤微生物的代謝和對碳源利用能力[16],使得其對秸稈的分解作用更加徹底,產(chǎn)生的有機膠物質(zhì)更多,更有利于提高土壤穩(wěn)定性。 3.2 秸稈隔層還田及水氮管理對設(shè)施土壤團聚體有機碳含量及分配的影響 本試驗中土壤碳元素增加主要是由于秸稈在微生物的作用下分解產(chǎn)生了有機碳[17]。埋設(shè)秸稈隔層顯著提高了秸稈隔層以上土壤有機碳含量,這是因為微生物分解產(chǎn)生的碳可在土壤動物的搬運或者土壤水分的蒸發(fā)作用下遷移至秸稈隔層以上的土壤。而秸稈還田配施氮肥能為微生物提供良好的生存環(huán)境,有利于提高微生物對秸稈的利用率,加快秸稈腐解,進一步提高土壤有機碳含量[18]。本研究中施用225 kg/hm2氮素處理的有機碳含量顯著高于施用180 kg/hm2氮素處理,這與秸稈和土壤碳氮比的改善促進了秸稈與土壤中微生物生長,使得秸稈分解速率更高有關(guān)。 90%θf灌水上限處理的土壤有機碳含量顯著高于80%θf灌水上限處理。這是由于灌水上限較低時秸稈隔層能有效抑制灌溉水分的下滲和土壤硝態(tài)氮的滲漏[19],而微生物的生長及活性受水分含量影響。灌水上限為80%θf處理的秸稈隔層以上土壤中的水分和氮素下滲到秸稈隔層的量少于灌水上限為90%θf處理,加上秸稈層抑制下層土壤水分的補給,使得秸稈層微生物活性受到抑制,秸稈分解減緩。可見在埋設(shè)秸稈隔層條件下,90%田間最大持水量的灌水上限配合225 kg/hm2氮素用量,更有利于提高土壤有機碳含量。 本研究中,采用水肥一體化滴灌時有機碳主要儲存在2.000~0.251 mm粒級團聚體內(nèi),CK的有機碳主要儲存在1.000~0.053 mm粒級團聚體內(nèi),而5.000~2.001 mm粒級團聚體內(nèi)有機碳儲存量最低。由公式(4)可知,團聚體有機碳含量和團聚體含量決定團聚體對土壤總有機碳的貢獻率。在本研究中有機碳含量最高的為5.000~2.001 mm粒級團聚體,但由于其占比最低,使得該粒級團聚體中有機碳對土壤總有機碳的貢獻率最低。2.000~1.001 mm、1.000~0.251 mm、0.250~0.053 mm 3個粒級團聚體有機碳含量低于5.000~2.001 mm團聚體,但由于其團聚體含量顯著高于5.000~2.001 mm團聚體,使其成為土壤有機碳的主要儲存場所。這可能是由于本試驗在準(zhǔn)備階段對試驗土壤進行機械翻耕以保證初始土壤條件的均勻性,使得>2.000 mm團聚體破碎成較小粒徑團聚體[20],經(jīng)一個試驗周期后不同處理對土壤恢復(fù)作用不同。說明在本次試驗中團聚體的相對貢獻率主要受團聚體含量的影響。另外,相較于溝灌,水肥一體化滴灌顯著提高了2.000~1.001 mm團聚體對有機碳的貢獻率,顯著降低了1.000~0.251 mm團聚體對有機碳的貢獻率。 本次試驗著重研究了秸稈隔層還田配合水氮管理對0~30 cm土層土壤團聚體及有機碳的影響,未來將在埋設(shè)秸稈隔層條件下,針對秸稈隔層不同厚度、埋深、種類、排列方式等對秸稈隔層腐解速率進行深入研究,以了解秸稈腐解速率對土壤含碳量的影響。 參考文獻: [1] 南雄雄,田霄鴻,張 琳,等. 小麥和玉米秸稈腐解特點及對土壤中碳、氮含量的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2010, 16(3): 626-633. [2] ZHAO Y G, LI Y Y, WANG J, et al. Buried straw layer plus plastic mulching reduces soil salinity and increases sunflower yield in saline soils[J]. Soil and Tillage Research, 2016, 155: 363-370. [3] 鮑士旦.土壤農(nóng)化分析[M]. 3版.北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2000:30-33. [4] PETH S, HORN R, BECKMANN F, et al. Three-dimensional quantification of intra-aggregate pore-space features using Synchrotron-radiation-based microtomography[J]. Soilence Society of America Journal, 2008, 72(4): 897-907. [5] 袁德玲,張玉龍,唐首鋒,等.不同灌溉方式對保護地土壤水穩(wěn)性團聚體的影響[J].水土保持學(xué)報,2009,23(3):125-128,134. [6] 張東輝,施明恒,金 峰,等.土壤有機碳轉(zhuǎn)化與遷移研究概況[J].土壤,2000(6):305-309. [7] 趙繼浩,李 穎,錢必長,等.秸稈還田與耕作方式對麥后復(fù)種花生田土壤性質(zhì)和產(chǎn)量的影響[J].水土保持學(xué)報,2019,33(5):272-280,287. [8] 張素瑜,楊習(xí)文,李向東,等.土壤水分對玉米秸稈還田腐解率、土壤肥力及小麥籽粒蛋白質(zhì)產(chǎn)量的影響[J].麥類作物學(xué)報,2019,39(2):186-193. [9] 蔣勝競,羅佳佳,金中財,等.氮肥處理下高寒草甸土壤水穩(wěn)性團聚體的季節(jié)性變化特征[J].土壤通報,2018,49(2):329-335. [10]劉曉東,尹國麗,武 均,等.青藏高原東部高寒草甸草地土壤物理性狀對氮元素添加的響應(yīng)[J].草業(yè)學(xué)報,2015,24(10):12-21. [11]朱梅珂,孔范龍,李 悅,等.不同水鹽條件下膠州蘆葦鹽沼土壤水穩(wěn)性團聚體的室內(nèi)模擬實驗研究[J].濕地科學(xué),2019,17(2):228-236. [12]吳鵬年,王艷麗,侯賢清,等.秸稈還田配施氮肥對寧夏揚黃灌區(qū)滴灌玉米產(chǎn)量及土壤物理性狀的影響[J].土壤,2020,52(3):470-475. [13]孟 勇,艾文勝,漆良華,等.土壤有機碳損失及影響因子研究進展[J].湖南林業(yè)科技,2010,37(4):29-35. [14]楊蒼玲,李成學(xué),楊 鴻,等. 不同施肥處理對紅壤坡耕地土壤團聚體的影響[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,47(5):256-259. [15]冉穎杭,謝天鏵,霍連飛,等. 農(nóng)田背景噪聲下的土壤結(jié)構(gòu)體數(shù)字圖像信息特征[J].江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報,2019,35(2):313-320. [16]李美霖,陳宇眺,洪曉富,等.不同氮肥管理方式對稻田土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的影響[J].浙江農(nóng)業(yè)學(xué)報,2020,32(2):308-316. [17]羅天相,謝芳芳. 秸稈及植物殘體還田對土壤N20排放的影響綜述[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,47(18):1-5. [18]GUAN X K, WEI L, TURNER N C, et al. Improved straw management practices promote in situ straw decomposition and nutrient release, and increase crop production[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 250(20):1-13. [19]吳 烽,張秫瑄,郭相平,等.秸稈隔層及不同灌水上限對土壤水氮分布的影響[J].灌溉排水學(xué)報,2020,39(6):73-78. [20]徐國鑫,王子芳,高 明,等.秸稈與生物炭還田對土壤團聚體及固碳特征的影響[J].環(huán)境科學(xué),2018,39(1):355-362. (責(zé)任編輯:張震林)