缺氣保用輪胎胎圈輪廓設(shè)計(jì)與就位氣壓的相關(guān)性研究

李娜娜,韓圣強(qiáng),楊和濤,邢偉運(yùn),郭磊磊

(中策橡膠集團(tuán)有限公司,浙江 杭州 310018)

輪胎對(duì)汽車(chē)的行駛安全性至關(guān)重要,尤其是在汽車(chē)高速行駛時(shí),一旦爆胎或被扎破漏氣后就無(wú)法繼續(xù)為行駛中的汽車(chē)提供足夠的支撐力和側(cè)向穩(wěn)定性,駕駛員無(wú)法控制方向和制動(dòng),很容易導(dǎo)致交通事故。缺氣保用輪胎胎側(cè)增加了一層高強(qiáng)度支撐膠,結(jié)合強(qiáng)度優(yōu)化的三角膠,使得胎側(cè)強(qiáng)度遠(yuǎn)高于普通輪胎,大大降低了爆胎概率,確保輪胎在零胎壓下依然能夠支撐整車(chē)總質(zhì)量,并保證車(chē)輛繼續(xù)正常行駛一段時(shí)間[1-4]。但另一方面由于缺氣保用輪胎胎側(cè)剛性大,與輪輞裝配時(shí)易出現(xiàn)因就位氣壓大而導(dǎo)致就位困難的問(wèn)題,優(yōu)化胎圈設(shè)計(jì)能夠在一定程度上減小輪胎就位氣壓,改善輪胎就位困難問(wèn)題。

1 胎圈輪廓設(shè)計(jì)因子

轎車(chē)輪胎所配輪輞基本為J型標(biāo)準(zhǔn)輪輞,J型標(biāo)準(zhǔn)輪輞左右曲線坡度有區(qū)別,且在胎圈座位置有凸峰。輪胎就位過(guò)程中胎圈在內(nèi)壓推動(dòng)下,先是滑移翻過(guò)輪輞凸峰,最后在胎圈座上滑移至就位。整個(gè)就位過(guò)程中輪胎在胎圈座最后處的就位氣壓明顯大于其他部分。因此通常所說(shuō)的就位氣壓是指胎圈座最后處就位時(shí)的輪胎內(nèi)壓。

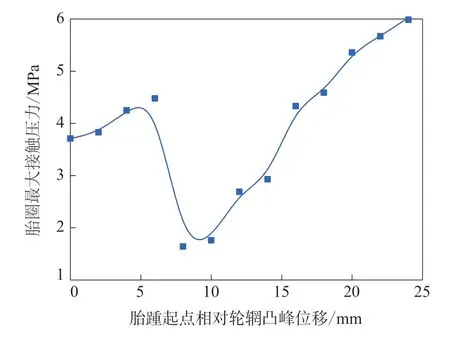

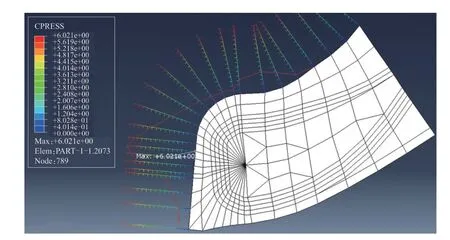

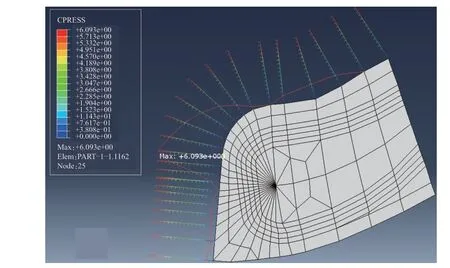

通過(guò)有限元仿真模擬輪胎充氣就位過(guò)程[5],如圖1和2所示,輪輞模型采用外側(cè)胎圈座有凸峰、內(nèi)側(cè)無(wú)凸峰形式,圖2橫坐標(biāo)起點(diǎn)為輪胎胎踵與凸峰起點(diǎn)重合位置。

圖1 有限元仿真模擬輪胎充氣過(guò)程

圖2 胎圈最大接觸壓力隨位移的變化曲線

從圖1和2可以看出,輪胎越過(guò)凸峰后,隨著輪胎逐步就位,胎圈接觸壓力逐漸增大,最后處就位時(shí),胎圈壓力達(dá)到最大值,因此輪胎完全就位時(shí)的胎圈壓力側(cè)面反應(yīng)了輪胎就位氣壓的大小。

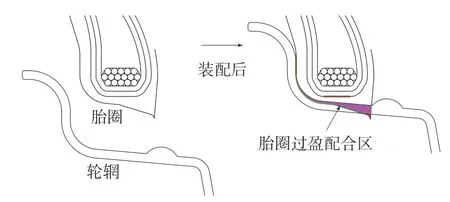

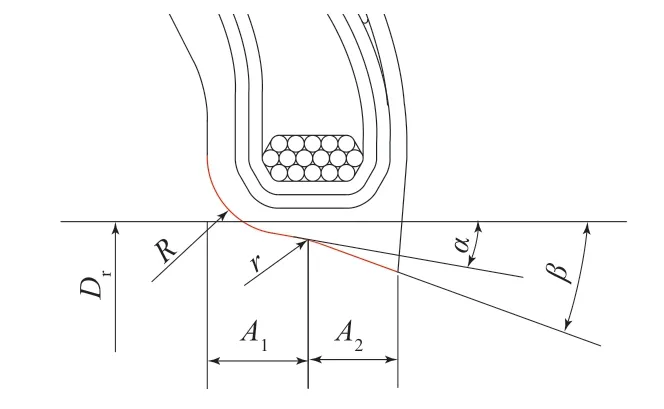

由于輪胎與輪輞裝配是過(guò)盈配合,如圖3所示,胎圈過(guò)盈配合區(qū)面積直接影響胎圈壓力的大小。因此輪胎胎圈設(shè)計(jì)從影響輪胎與輪輞過(guò)盈配合的7個(gè)因子入手,即胎圈著合直徑(Dr)、胎圈一段寬度(A1)、胎圈二段寬度(A2)、胎圈一段角度(α)、胎圈二段角度(β)、胎圈一段與二段連接弧半徑(r)和胎踵半徑(R),如圖4所示。

圖3 輪胎與輪輞裝配示意

圖4 胎圈輪廓設(shè)計(jì)示意

2 胎圈設(shè)計(jì)方案

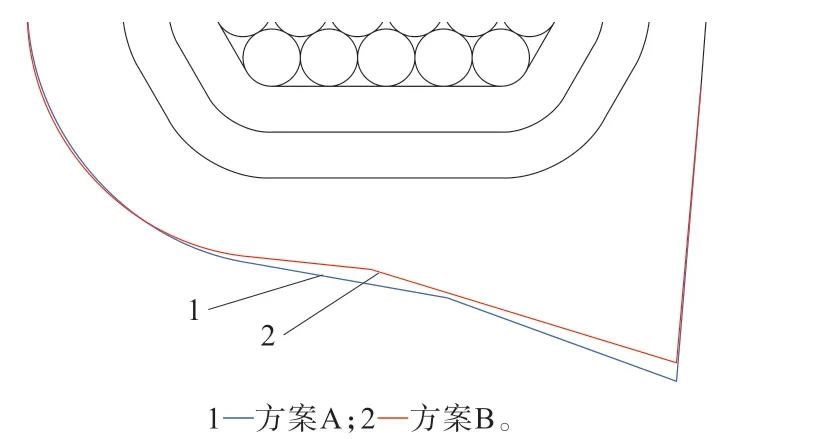

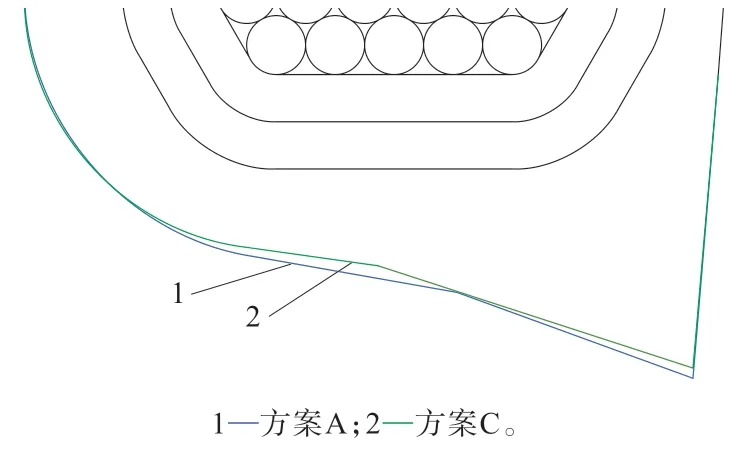

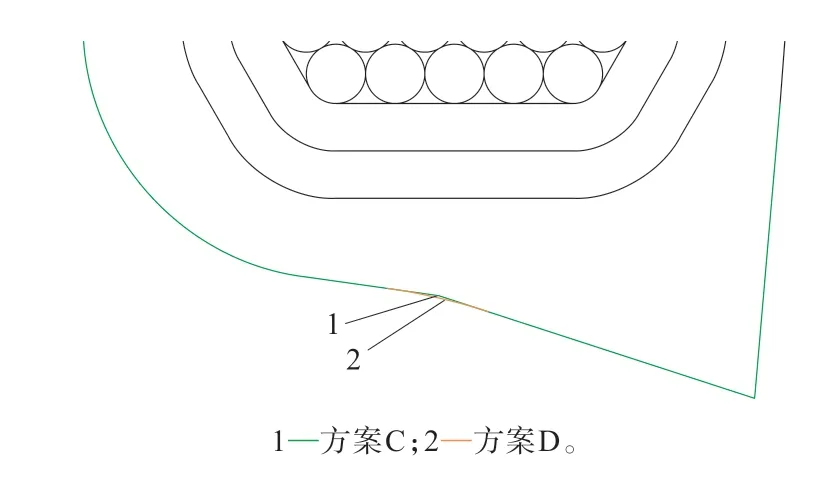

輪胎規(guī)格選擇245/45RF18,方案A為基礎(chǔ)方案,胎圈總寬度(A1+A2)保持不變,只改變A1/A2比例。方案B在方案A的基礎(chǔ)上增大A2,減小Dr,R,α,β和A1。方案C在方案A的基礎(chǔ)上增大A2,減小R,α,β和A1。方案D在方案C的基礎(chǔ)上增加連接弧。與方案B相比,方案C的Dr,α和β增大。

胎圈設(shè)計(jì)方案對(duì)比如圖5—7所示。

圖5 方案A與方案B對(duì)比

圖6 方案A與方案C對(duì)比

圖7 方案C與方案D對(duì)比

3 胎圈接觸壓力仿真分析

3.1 輪胎充氣就位后與輪輞的最大接觸壓力

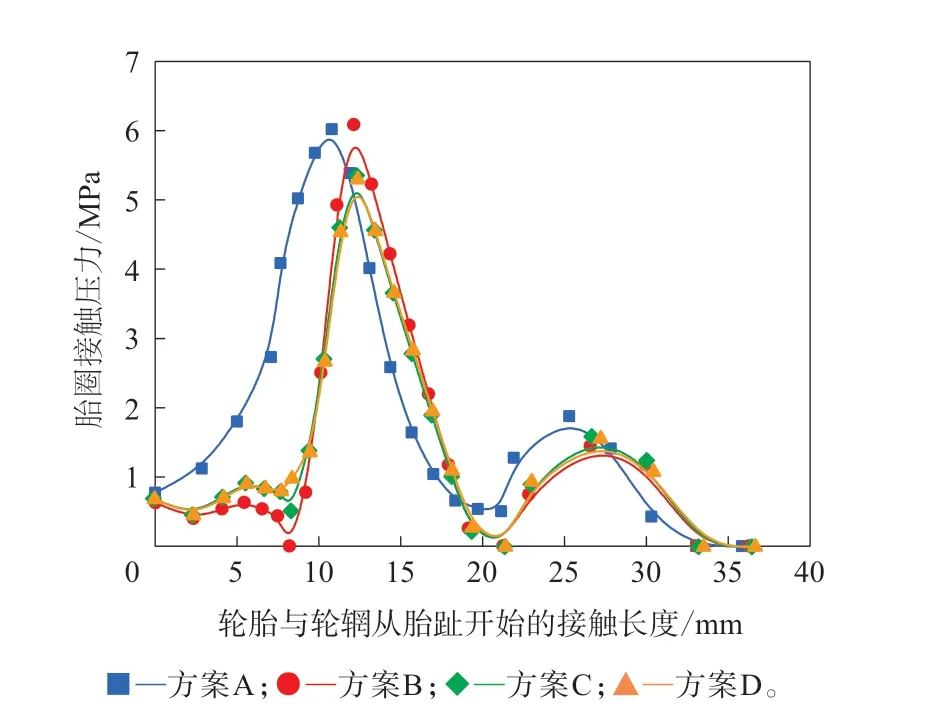

將245/45RF18輪胎在250 kPa充氣壓力下裝配到8.0J標(biāo)準(zhǔn)輪輞上進(jìn)行仿真分析。方案A—D輪胎與輪輞的最大接觸壓力分別為6.021,6.093,5.351和5.298 MPa。胎圈接觸壓力分布曲線如圖8所示。

圖8 胎圈接觸壓力分布曲線

從圖8可以看出,方案C和方案D的最大接觸壓力明顯低于方案A和方案B,方案A的最大接觸壓力與方案B相當(dāng),方案C的最大接觸壓力與方案D相當(dāng)。由此推測(cè)方案C和方案D的就位氣壓低于方案A和方案B,方案A的就位氣壓與方案B相當(dāng),方案C的就位氣壓與方案D相當(dāng)。方案D在方案C的基礎(chǔ)上增加了連接弧,說(shuō)明連接弧對(duì)輪胎就位氣壓的影響較小。

3.2 胎圈接觸壓力分布

4種方案的胎圈接觸壓力分布分別如圖9—12所示。

從圖9—12可以看出,4種方案的接觸壓力最大值均出現(xiàn)在胎圈一段寬度區(qū)域,說(shuō)明胎圈一段角度和寬度對(duì)就位氣壓影響較大。

圖9 方案A胎圈接觸壓力分布云圖

4 就位氣壓實(shí)測(cè)對(duì)比

由于方案C的最大胎圈接觸壓力與方案D相當(dāng),因此選擇方案A—C進(jìn)行模具加工。每個(gè)方案制作8條試驗(yàn)輪胎進(jìn)行就位氣壓測(cè)試,最終就位氣壓取8條輪胎的平均值。方案A—C輪胎的實(shí)測(cè)平均就位氣壓分別為350,332和243 kPa。

圖10 方案B胎圈接觸壓力分布云圖

圖11 方案C胎圈接觸壓力分布云圖

圖12 方案D胎圈接觸壓力分布云圖

由此可見(jiàn),與方案A和方案B相比,方案C的平均就位氣壓明顯降低。實(shí)際測(cè)試結(jié)果與有限元分析結(jié)果一致。

5 結(jié)論

(1)胎圈接觸壓力能夠側(cè)面反映輪胎就位氣壓的大小。

(2)胎圈接觸壓力分布云圖顯示胎圈壓力最大值出現(xiàn)在胎圈一段寬度區(qū)域,說(shuō)明該區(qū)域的寬度和角度是影響輪胎就位氣壓的關(guān)鍵因素,角度減小,輪胎就位氣壓減小。

(3)著合直徑是影響輪胎就位氣壓的關(guān)鍵因素,著合直徑增大,輪胎就位氣壓減小。

(4)通過(guò)有限元仿真分析和實(shí)際輪胎就位氣壓測(cè)試得出,方案C就位氣壓最小,為本項(xiàng)目最佳改善方案。