童年生活環境對城市公園野趣植被審美偏好的影響

同濟大學建筑與城市規劃學院 魯毅

一、引言

在發展的歷史長河中,人與自然始終相互依存、相互競爭。人類與自然的關系經過不斷演變,從早期的敬畏之情,轉變為人本中心,再發展到后來的生態思想,人們對自然界有了新的認知,生態思維逐漸形成,生態意識逐漸加強,掀起了“生態文明”的新思潮。

城市是人類發展的高級產物,城市作為人類聚居的空間,保障了人們的基本生活需求。城市公園為城市中的動植物提供棲息地的同時,作為城市的公共空間,承擔了居民的休憩活動,發揮良好的生態和社會效應。近年來,針對城市公園中的野趣植被的研究逐漸增加,野趣植被作為自然生態系統中的一員,其發揮的生態系統服務也是不容小覷的,但是人們對于野趣植被的認知和接納程度都相對較低。本文以童年生活環境為影響因子,針對城市公園中的野趣植被進行評價,得出童年生活環境對野趣植被審美偏好選擇的影響,為未來城市公園規劃設計提供相應的指導建議。

隨著城市化進程的不斷發展,城市公園的概念也不斷更新完善,不同的學者對城市公園的定義也有所差別,一些學者關注城市公園的生態環保價值,另一些學者關注城市公園的綜合功能和文化價值,還有一些則關注美學和教育價值。城市公園的主要功能則包括生態功能、休閑游憩功能、社會功能、城市防災避險功能。因此,對于城市公園來說,首先,城市公園是城市綠色基礎設施的重要組成部分;其次,城市公園兼具城市形象、服務城市居民和游客等功能;最后,城市公園是維護城市居民身心健康、實現城市可持續發展的生態綠地。

野趣植被作為景觀設計元素,是可以被廣泛應用到城市規劃設計中的。野趣植被因其自身的高度耐受性可以輕松適應城市的惡劣環境。野趣植被的出現增加了城市的生物多樣性,提供不一樣的城市景觀,滿足人們回歸自然環境的心理需求,具有特殊的生態價值和美學價值。因其無須過多養護管理,無須耕種即可自然繁殖,對生存環境要求不高,適應性極強等特點,成為生態學者們的研究熱點。同時它也具備植物改善城市生態系統質量的能力,可以很好的補充和提高城市居民的生活質量。

國外關于野趣植被的研究主要集中在生態效益和社會效益。其中,野趣植被的生態效益主要體現在增加物種豐富度、提高生物多樣性、調節氣候、提供野生動物生境等方面。B. Riley等學者(2018年)認為野趣植被為城市增加了生物的多樣性,調節了生態系統功能,可以將其視為生態資產[1]。J.D Hitchmough(2000年)通過觀察蘇格蘭西南部的艾爾(Ayr)的城市多年生的野趣植被,研究是否有可能篩選出有吸引力的、低維護性的本地和外來物種的草甸,供城市公園使用[2]。Peter Del Tredici(2010年)認為野趣植被可以有效的實現生態系統的恢復,所需的資金投入更少,且長期成功的機會更大[3]。他還強調,無論是雜草還是傳統本地植物,只要植被適應城市的環境,這種植被就可以被運用到城市的景觀規劃設計中,以改善城市的景觀質量[3]。社會效益主要體現在為城市居民提供自然的休憩空間、降低城市公園管理維護成本等。Patricia Pellegrini等學者(2014年)通過對法國巴黎和蒙彼利埃的案例研究表明,有自發植物生長的人行道,能夠改善居民和植物的共同關系[4]。Christine C等學者(2018年)對馬里蘭州巴爾的摩市的150塊空地的自發種植物和鳥類進行了調查發現,空地上的殘余植物和種植的植被可以作為可持續的城市綠地[5]。

國內部分學者對野趣植被的研究主要集中在基礎研究和生態系統服務功能研究方面。李曉鵬等學者(2018年)以北京奧林匹克森林公園為例,揭示城市綠地中自生植物的多樣性特征及其分布的時空格局以指導低維護景觀的營建[7]。尹吉光等學者(2020年)探討了自生植物在城市中的具體應用及管理策略,為城市植物景觀營造提供新的思路和方法[8]。李曉鵬等學者(2020年)通過對北京39個不同類型公園的調查研究發現,野趣植被與栽培植物相結合的群落和景觀設計,在提升景觀效果和生態服務功能方面具有很大潛力[9]。

綜上所述,關于野趣植被的研究,國內起步晚于國外,研究的方向大致相同,主要關注野趣植被的基礎研究、生態價值研究和社會價值研究。野趣植被作為生態可持續的設計元素,應該充分發揮它在城市公園的規劃設計中的作用,實現生態效益、社會效益的最大化。

二、研究區域與問卷發放

本文選擇上海市楊浦區的黃興公園作為實證研究的對象,通過問卷調查的形式進行數據收集與整理,得出上海市城市公園野趣植被的審美評價,并與童年生活環境進行研究分析,得出相應的結論,進而更好的指導城市公園的植物規劃設計,提升城市公園的生態系統功能。

由于受到新冠疫情的影響,本次問卷采取線下和線上兩種發放形式,總共發放問卷675份,有效問卷657份,有效率高達97.3%。其中,線下發出問卷413份,其中有效問卷406份,通過問卷星平臺,線上總共發放問卷262份,其中有效問卷251份。

三、童年生活環境對城市公園野趣植被審美偏好的影響研究

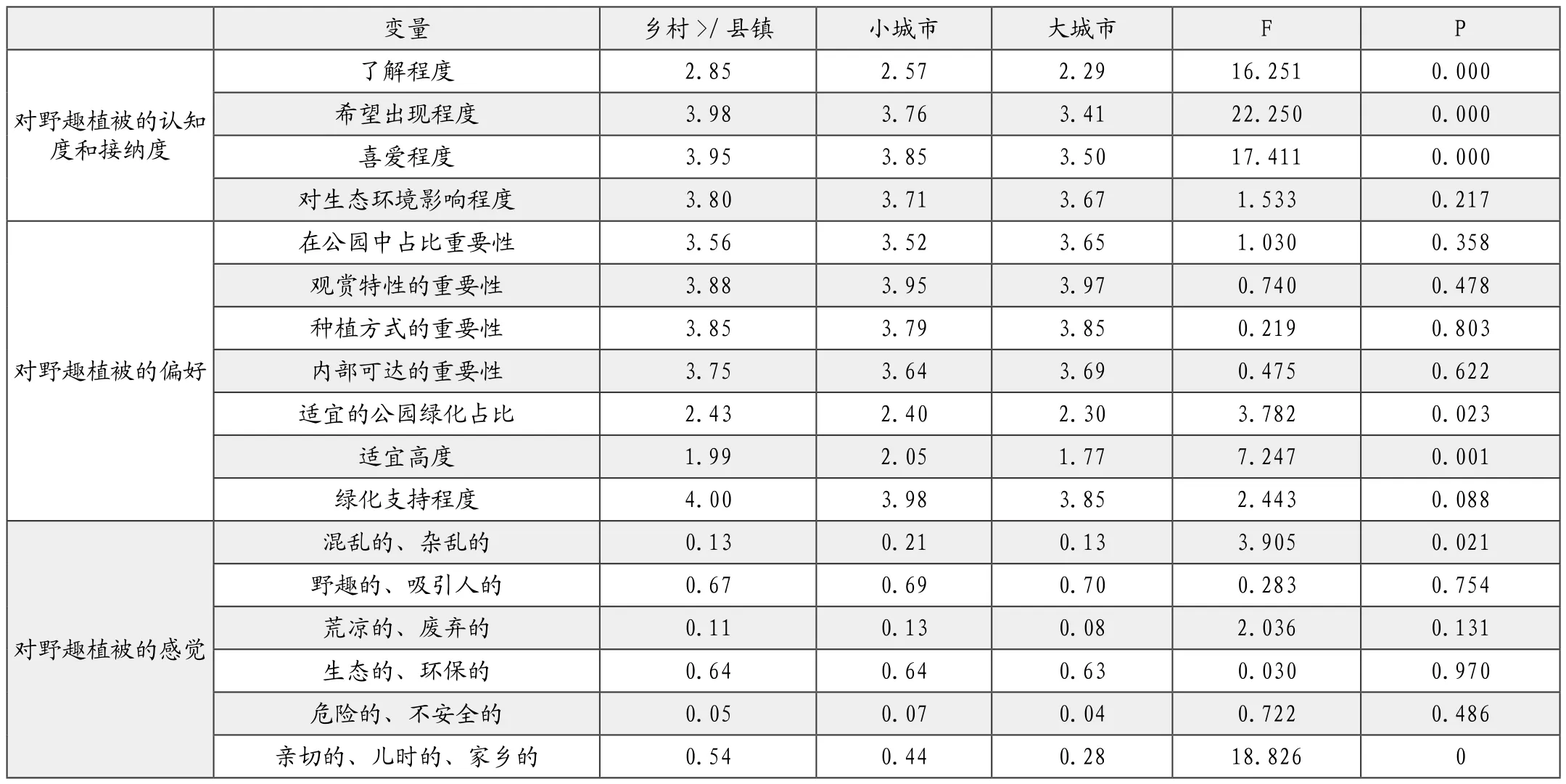

把童年生活環境分為鄉村/縣鎮、小城市(四、五線城市)和大城市(特大、一、二、三線城市)三個維度,通過單因素方差分析得出結果。根據表1數據顯示,在對城市公園野趣植被的了解程度、希望野趣植被出現程度、野趣植被喜愛程度、城市公園中野趣植被適宜的綠化占比、野趣植被的適宜高度和對野趣植被的感覺這幾個選項上,不同童年生活環境的受訪者在選擇時有明顯差異。

表1 童年生活環境對研究變量的差異

通過單因素方差分析可以看出,童年生活在鄉村/縣鎮的受訪者對于野趣植被的了解程度方面評分最高,這可能是野趣植被可能更多地出現在鄉村的田間小徑邊等區域,因此,從小生活在鄉村的人群必然對野趣植被更為了解。在希望野趣植被出現程度上,童年生活在鄉村/縣鎮的受訪者同樣評分最高,因此可知童年生活在鄉村的人群對于野趣植被更為了解,同時他們對于野趣植被有寄托童年感情的情緒。童年生活環境也對于野趣植被的偏好有一定的影響。在野趣植被的綠化占比方面,童年生活在鄉村地區的受訪者的評分最高。從而可以看出,童年在鄉村地區的人群更希望在公園中看到野趣植被。

童年生活環境還對野趣植被的感覺有一定的影響。不同的童年生活環境對野趣植被產生混亂或雜亂的感覺有一定差異。童年生活在小城市的人群相比鄉村和大城市的人群認為野趣植被給人更能帶來混亂或雜亂的感覺。這可能是從小在鄉村長大的人群對于野趣植被的認知比較高,對于野趣植被的形態和感覺有更高的認知,而在從小在城市長大的人群可能對野趣植被的認知就相對偏少,城市整體的綠化水平較高,并未身處于混亂或雜亂的野趣植被的環境中,所以這一類的人群也很難產生混亂或雜亂的感覺。而對于童年生活在小城市的人群,他們對于野趣植被的認知也相對較高,城市的綠化水平也相對較低。因此,他們更可能感受到野趣植被的混亂或雜亂的感覺。童年生活環境對于野趣植被產生的親切的、兒時的和家鄉的感覺存在顯著的差異。童年生活在鄉村地區的受訪者對于野趣植被的親切、兒時和家鄉感最強烈。對于童年生活在鄉村的人群,他們從小就生活在野趣植被的環境之中,必然對于野趣植被有親切感和家鄉感。

總而言之,童年生活在鄉村地區的人對于野趣植被的認知度相對較高,也更為喜歡野趣植被,也認為野趣植被更加具有親切感和家鄉感,并且更希望野趣植被相對比較大面積地出現在公園之中。

四、結語

城市公園中的野趣植被作為公園的自生植被,是經過城市公園生態系統自然篩選而保留下來的,這類植被的生長力和適應力都滿足公園生態系統的需求,同時也能為城市園帶來一定的生態效益,是具有景觀生態學意義的存在。城市公園中的野趣植被能喚起人們對大自然的向往和追求,滿足人們對大自然的探索需求,是自然美在城市空間的完美演繹。城市公園中的野趣植被,不僅能改善城市與自然的關系,很好地滿足人們對于景觀的審美需求,同時野趣植被作為低成本、低維護的綠化植被,無論是從環境、社會還是經濟效益來看,都可以很好地滿足景觀績效可持續發展需求。

其次,野趣植被的出現,不僅提高了城市公園的景觀空間結構的豐富性和異質性,同時也提高了城市公園的生物多樣性和物種多樣性,增加城市公園生態系統的穩定性,促進城市公園生態系統的再循環。城市公園中的野趣植被是城市公園生態系統自生演替過程中產生的植被,是整體生態系統中的一部分,不應對其進行簡單的移除,過度的人為干擾反而會打破城市公園的生態系統平衡,不利于城市公園的生態發展。在城市公園中,野趣植被的存在不僅美化了景觀空間格局,也有優化了生態系統結構,如何合理利用好城市公園的野趣植被,讓其最大化發揮生態效益,實現城市公園的可持續發展,是未來城市公園規劃設計的新方向。