西北半干旱區不同管理模式對草莓種苗繁育的影響研究*

謝淑琴,張 晶,葉丙鑫,李春花,王 劍,談克毅

(甘肅省定西市農業科學研究院,743000)

草莓(Fragaria×ananassaDuch.)以其柔嫩多汁、甜酸適度、芳香濃郁、味道鮮美、營養豐富的漿果供食,在果品生產中占有重要地位,是當今世界十大水果之一。目前,在草莓生產技術方面,世界各國從設施栽培、無公害生產到有機生產等方面做了較多研究,總結出了一系列適宜當地生產的有機栽培經驗[1]。

種苗繁育是草莓生產中最為關鍵的環節,種苗質量在很大程度上決定了草莓的產量和品質,培育優質種苗對于促進草莓產業的快速健康發展具有重要意義。草莓種苗的繁育方法有種子繁殖、母株分株繁殖、組織培養繁殖和匍匐莖繁殖[2]。種子繁殖與母株分株繁殖操作繁瑣、成苗率低,在生產中應用較少;組織培養可以獲取無病毒種苗,繁殖率高,但對設備及育苗技術要求較高,導致生產成本高;因此生產中草莓種苗繁殖主要采用匍匐莖育苗法,此法能保持母株的遺傳性狀,繁殖系數高,生育周期短,采苗容易,種苗質量較好[3]。

草莓種苗繁育一般在高溫多雨的夏秋季節進行,高溫高濕的環境條件極易導致病害嚴重、種苗植株徒長及躥苗現象,最終導致植株根部干物質積累量減少、莖稈細弱、種苗質量下降[4]。而甘肅省定西地區地處黃土高原,氣候冷涼、晝夜溫差大、干旱少雨、土層深厚、耕性好,非常有利于草莓母株抽生匍匐莖及子苗花芽分化,病蟲害少且防治簡單,發展草莓種苗繁育產業前景廣闊。但當地草莓產業發展較晚,栽培管理方式粗放,種苗繁育技術滯后,生產用苗基本依賴于從南方購買,運輸時間長,導致種苗移栽后緩苗期長、成活率低,嚴重影響產量和效益。因此探索適合于當地的繁殖系數高、種苗質量好的本土化草莓種苗繁育技術,為當地草莓產業的健康可持續發展提供理論依據,并為貧困地區脫貧致富培育新興產業具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗在甘肅省定西市農業科學研究院設施農業創新園內進行。供試草莓品種為‘紅顏’,2018年4 月下旬選取長勢健壯的三葉一心苗定植,壟寬120 cm、高15 cm,溝寬30 cm,壟面中間單行定植,定植株距40 cm,采用滴灌系統供水和施肥。

1.2 試驗方法

試驗設3 個處理:處理1 為緩苗期搭建小拱棚,母株成活后壟面全覆蓋黑色地膜,并在膜上覆土10 cm;處理2 為緩苗期搭建小拱棚,母株成活后以母株為中心,壟面中間覆30 cm 寬黑色地膜;以傳統育苗方式,即不搭建小拱棚、不覆蓋地膜為對照,小區面積30 m2,3 次重復,隨機排列。各處理水肥管理、植株調整和病蟲草害防治等均與常規生產相同,根據當地生產實際進行。育苗期間及時摘除母株的花序、老葉和病葉。匍匐莖抽生后及時進行梳理,使之分布均勻,當子苗有2 片展開葉時,及時使用壓蔓器固定子苗進行壓苗,以促進其扎根。

1.3 測定指標及方法

(1)母株緩苗期及成活率測定。母株定植后20 d,調查各處理緩苗情況及成活率。

(2)種苗地上部生理生長指標的測定。種苗起苗前每個處理隨機選取15 株母株調查植株的匍匐莖數量、子苗株高、葉片數、單株重,使用便攜式SPAD502 葉綠素含量測定儀測定種苗葉片葉綠素相對含量(SPAD 值)。

(3)種苗地下部生理生長指標的測定。種苗起苗前每個處理隨機選取15 株調查植株的主根數、根莖粗、根長、根鮮重及根系活力,根系活力采用氯化三苯基四氮唑(TTC)法[5]測定。

(4)不同等級種苗比率的測定。參照趙密珍等[6]的方法,種苗起苗后各處理隨機選取3 000 株統計不同等級種苗(表1)數量,并計算其占總苗數的比率。草莓生產苗的基本要求苗齡在45~100 d,整批外觀整齊、均勻,色澤正常,葉片完好,根系完整。

表1 草莓生產苗等級劃分

1.4 數據處理

試驗數據采用SPSS 17.0 統計軟件進行方差分析,采用Duncan’s 新復極差法進行多重比較。

2 結果與分析

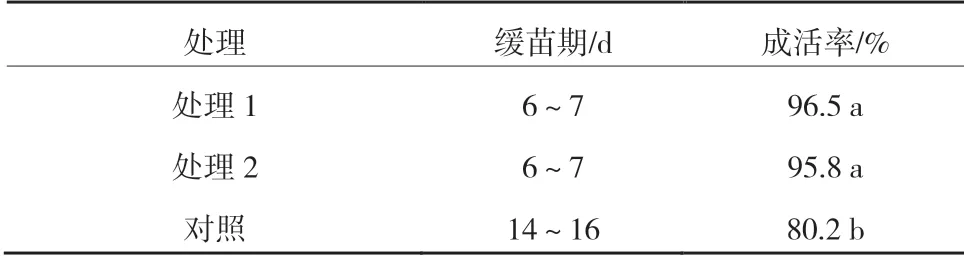

2.1 不同處理對母株緩苗情況的影響

由表2 可知,經過搭建小拱棚,處理1 和處理2 的緩苗期縮短為6~7 d,而傳統育苗(對照)需要14~16 d 才能完成緩苗。從母株移栽成活率來看,處理1 的母株移栽成活率為96.5%,比對照提高了20.3%;處理2 的母株移栽成活率為95.8%,比對照提高了19.5%,二者與對照間均存在顯著差異。這說明定植后搭建小拱棚,可以顯著縮短草莓母株緩苗時間,并提高移栽成活率。

表2 不同處理對母株緩苗情況的影響

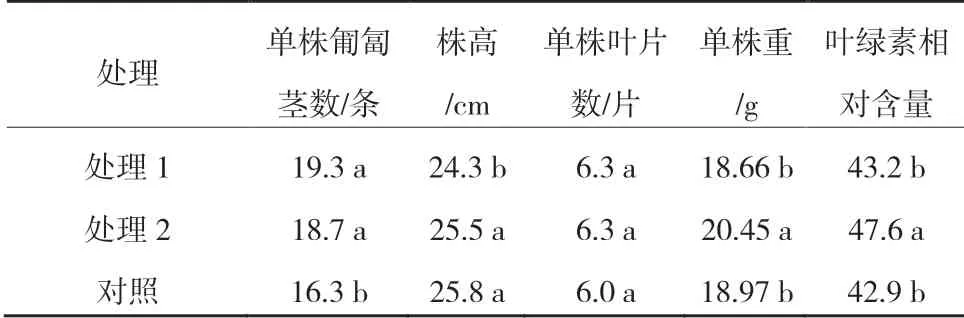

2.2 不同處理對草莓種苗地上部生理生長指標的影響

從表3 可以看出,處理1 萌發的匍匐莖最多,達到19.3 條/株,比對照提高了18.4%,其次為處理2,比對照提高了14.7%,2 個處理均與對照間存在顯著差異。對照的株高最高,與處理1 之間差異顯著,但與處理2 之間差異不顯著。就葉片數而言,2 個處理均與對照間無顯著差異。處理2 的單株重最大,達到20.45 g,比對照增加了7.8%,與對照和處理1 之間均差異顯著;處理1 的單株重最小,與對照間無顯著差異。處理2 的葉綠素相對含量最高,達到47.6,比對照提高了11.0%,與對照和處理1 之間均差異顯著,對照的葉綠素相對含量最低。

表3 不同處理對草莓種苗地上部生理生長的影響

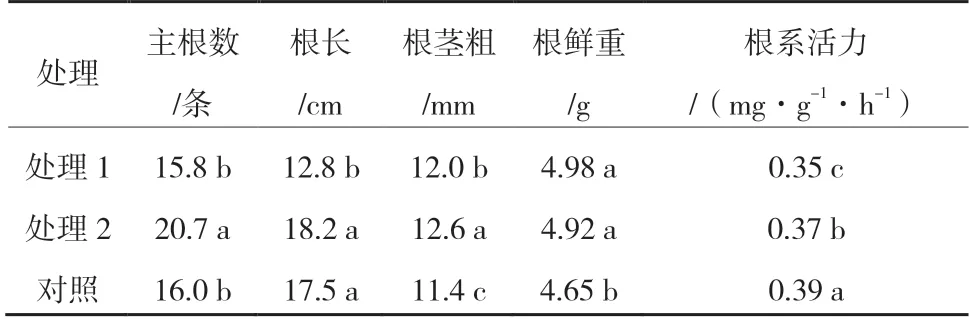

2.3 不同處理對草莓種苗地下部生理生長指標的影響

由表4 可知,處理2 的主根數最多,達到20.7條/株,比對照增加了29.4%,與處理1 和對照之間均差異顯著;處理1 的主根數最少,比對照減少了1.3%。處理2 的根長最長,比對照增加了4.0%,處理1 的根長最短,比對照降低了26.9%,處理1 與對照、處理2 之間均差異顯著。處理2 的根莖粗最大,比對照增加了10.5%,其次為處理1,比對照增加了5.3%,2 個處理與對照間均存在顯著差異。處理1 的根鮮重最大,比對照增加了7.1%,處理2的根鮮重比對照增加了5.8%,2 個處理和對照間均差異顯著。對照的根系活力最強,分別比處理1 和處理2 提高了10.3%、5.1%,2 個處理與對照間均存在顯著差異。

表4 不同處理對草莓種苗地下部生理生長的影響

2.4 不同處理對草莓不同等級種苗數量及比率的影響

由表5可知,處理2的一級苗數最多,達到2 124株,一級苗比率最高,達到70.8%,比對照提高了21.4%,處理1 的一級苗比率比對照提高了7.0%,2個處理與對照間均差異顯著。二級苗比率處理1 和對照相同,處理2 較低,與處理1 和對照之間均存在顯著差異。三級苗比率對照最高,處理2 最低,2 個處理與對照間均存在顯著差異。

表5 不同處理對草莓不同等級種苗數量及比率的影響

3 討論與結論

種苗繁育是草莓生產的關鍵環節,培育優質種苗是草莓獲得高產優質的關鍵[7]。據調查,優質草莓苗每1 000 m2產量可達5.3 t,而劣質弱苗每1 000 m2產量不足1.5 t[8]。解振強以‘明寶’‘豐香’‘紅頰’為試材,研究了不同育苗方法對草莓生產用苗生長的影響,結果表明:地膜覆蓋條件下,雖有效降低了苗田的草害,對土壤保濕效果較好,但在高溫季節提高了葉片周圍的溫度,不利于子苗生長[9]。

本試驗結果表明,處理1 緩苗期搭建小拱棚,母株成活后壟面全覆蓋黑色地膜,并在膜上覆土10 cm 后,由于有效提高了空氣、土壤的溫濕度,可以顯著縮短母株緩苗期,提高了成活率,使其抽生的匍匐莖數最多、種苗根鮮重最大,種苗葉片葉綠素相對含量、根莖粗及一級種苗率均較高,但其種苗主根數最少、根長最短,這可能是由于地膜上覆土10 cm 對根系有一定的限制作用,限制了根系在土壤中的擴張,根數少,根粗壯,這與朱子龍[10]的研究結果相似。處理2 緩苗期搭建小拱棚,母株成活后以母株為中心,壟面中間覆30 cm 寬黑色地膜后,母株緩苗期縮短,成活率顯著提高,種苗單株重、葉片葉綠素相對含量、主根數、根長、根莖粗、一級種苗率最高,其母株抽生的匍匐莖數、種苗株高、根鮮重均較高。處理1、處理2 的根系活力均低于對照,這可能是由于處理1、處理2 經過搭建小拱棚和地膜覆蓋處理,母株緩苗期縮短,抽生匍匐莖的時間較早,種苗開始花芽分化的時間提前,使光合產物的分配發生變化,花芽成為接受養分最大的庫,降低了根系還原能力,使根系生長和吸收養分的能力下降。

通過對本試驗中草莓母株緩苗時間、成活率、抽生的匍匐莖數量及種苗地上部生理生長指標、地下部生理生長指標及不同等級種苗比率的綜合分析發現,處理2 的種苗單株重、葉片葉綠素相對含量、主根數、根長、根莖粗、一級種苗率最高,均顯著高于處理1 及對照,其母株移栽成活率、抽生的匍匐莖數、種苗根鮮重也較高。因此,本試驗初步篩選出西北半干旱區‘紅顏’草莓種苗繁育模式,以緩苗期搭建小拱棚,母株成活后以母株為中心,壟面中間覆30 cm 寬黑色地膜的效果最好,最有利于形成一級種苗、能有效促進母株緩苗及抽生匍匐莖、促進種苗部分生理生長指標的改善。