“教學、比賽”雙維度整合視角下職業院校課程教學設計研究

滕罕

摘要:隨著《國家職業教育改革實施方案》全面貫徹落實,深化職業教育改革對課堂教學質量提出了更高的要求,針對職業院校課程教學設計中內容重組深度不夠、策略與方法應用不透徹、探究學習主動性不足等問題,基于“設計—實施”與“提煉—展示”雙維度視角對教學實際需求與比賽引領價值進行整合,提出教學設計四項要領、六步教學設計流程,構建出雙維度整合視角下課程教學設計模式,旨在促進課堂教學改革創新,提升職業教育教學質量。

關鍵詞:職業院校;課程教學設計;教學比賽

中圖分類號:G712 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094-(2021)05C-0038-05

全國職業院校技能大賽教學能力比賽起始于2018年,是由教育部主辦的針對教師的一項高規格比賽。隨著《國家職業教育改革實施方案》(簡稱“職教20條”)的全面貫徹落實,大賽賽項與要求也相應進行了較大的調整,在整個過程中,大賽一直堅持“以賽促教、以賽促學、以賽促改、以賽促建”的總體思路。本文結合職業院校課程教學實際,針對目前課程教學設計中存在的問題,將教學能力比賽要求與具體教學實踐相結合,提出雙維度整合視角下職業院校課程教學設計模式。

一、當前職業院校課程教學設計中存在的問題

(一)課程重組深度不夠

課程內容重組深度不夠表現在課程模塊與課程內容兩方面,一是課程模塊拘泥于教材框架,缺少基于工作任務的模塊化重構與組織,模塊之間能力成長銜接不明顯,模塊內以知識點為主,教學內容設計缺少關聯度與梯度;二是課程內容缺少與行業、實際工作的結合,國家教學標準與職業標準對接度不夠,同時課程思政元素在教學中滲透度不足,缺少符合課程特征的融入方式設計,與課程契合度有待提高。

(二)策略與方法重模式輕應用

教師在設計中往往重視教學策略與方法的設計,但是與課程內容結合應用深度不夠。教學設計從整體上看教學理念先進、策略與方法豐富,但是存在不符合實際教學的容量、與教學內容契合度不高、理解與應用不透徹等情況。如倡導采用強化能力培養的項目化教學等行動導向教學方法,行動導向教學不是指某一種具體的教學方法,而是一系列教學方法的集合,其中任務驅動教學法是在建構主義教學理論基礎上形成的,需重視學生自主探究的過程與收獲,實現學生由被動學習到主動學習狀態的改變, 最終讓學生自己提出問題, 分析問題和解決問題[1]。

(三)學情分析不透徹

學情分析是明確學生實際需求、現實能力水平、認知特點的主要依據,是教學策略與方法選擇的落腳點,而在教學設計中會存在學情分析針對性不強、分析結論雷同通用、缺少數據支撐等情況,如“學生用手能力強,理論學習興趣不高,喜歡信息化手段教學,理論知識薄弱”等確實是普遍存在的現象,針對性與深度不夠,沒有實現知識基礎、認知能力、學習特點全方位剖析。

(四)促進學生探究學習主動性不足

探究式教學相對于傳統灌輸式教學的優點是十分明顯的,學生自主地在設疑、辨疑、質疑、解疑建構內化知識的過程中培養創新欲望和意識、創新人格與精神[2]。在實際教學中存在目標引領不明確、教學環節實效低、學生學法缺失等現象,從而造成學生探究學習的主動性不足。

二、雙維度整合視角下的教學設計分析與流程

(一)雙維度視角下的教學設計分析

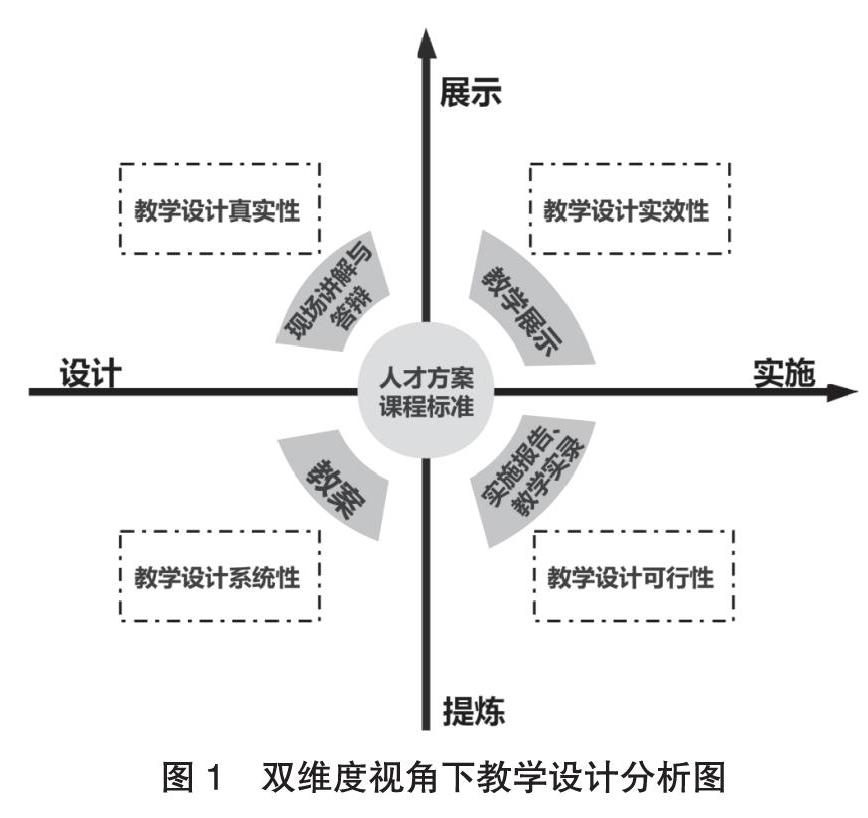

雙維度指的是“設計—實施”的教學維度與“提煉—展示”的比賽維度,在雙維度整合的視角下,需要兼顧整合兩個維度的需求。在課程教學設計中需要平衡、兼顧、系統地抓住兩個維度的關鍵點,如教學維度中對課程內容挖掘與開發,比賽維度中對教學能力、教學診斷、團隊建設的引領與促進等。

教學與比賽維度整合的依據是切實可行的人才方案與課程標準,旨在通過雙維度整合改變職業教育課程傳統的教學設計,提升課程教學設計合理性與實施成效,從而切實提高職業院校人才培養質量。在綜合考慮教學的實際需求價值、比賽的展示引領價值的情況下,借助數學中維度的概念,將“設計—實施”與“提煉—展示”分為四個象限。如圖1所示,四個象限內分別包括實際教學的關鍵需求與比賽呈現形式。

“設計—展示”視角強調真實性。通過現場教學實施報告講解與答辯,考察教學設計的真實性,這是課程教學設計遵循的首要原則,基于實際教學,教學內容涉及的任務、項目、流程應源于真實崗位工作。

“實施—展示”視角保障教學實效。教學維度的實施不僅要重點考慮實際教學效果,更要突出對于重難點突破的效果。比賽維度的教學效果通過教學展示才能直觀體現,兩者結合,保障教學實效。

“設計—提煉”視角提升系統性。實際教學設計中要注重課程內容的內部邏輯與銜接,注重學生知識能力的銜接與迭代。比賽中要求的教案就是整個教學設計的提煉,要能促進教學維度中對教學內容的重構,從而提升教學設計系統性。

“實施—提煉”視角確保可行性。教學維度的實施往往聚焦于教學目標達成的評價,對于教學過程的反饋較少,而比賽維度的教學實施報告、教學實錄能促進教師對教學設計與實施整體的反思與改進,強化教師理論學習與教學研究,從而確保教學設計可行性。

在雙維度視角下,如果教學設計只考慮課堂教學,教師對于教學能力、教學診斷、團隊建設方面會缺少引領與促進。如果只看重比賽,教師對課程、內容模塊的深度挖掘與開發就會欠缺。通過將教學維度實際需求、比賽維度引領價值整合,能有效強化課堂教學診斷與研究,引領教師教學團隊建設,全面提升教師教學能力。

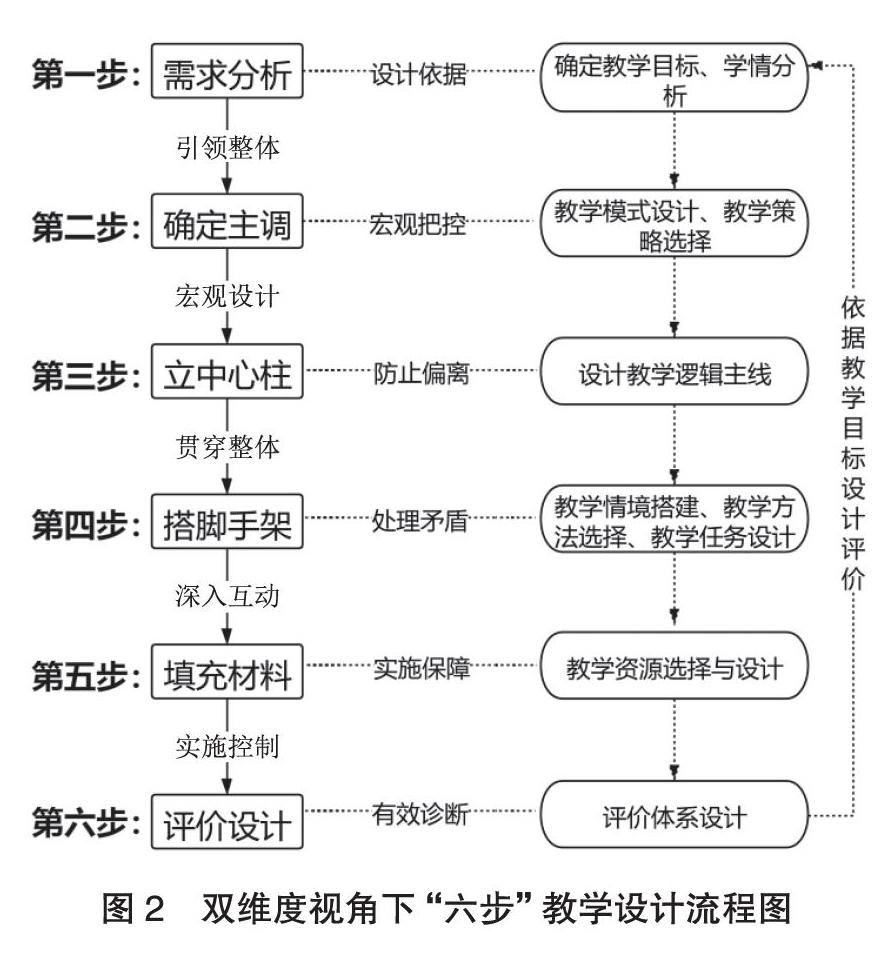

(二)雙維度視角下的教學設計流程

在綜合實際教學需求與比賽引領價值的基礎上,結合教學設計要領,提出雙維度整合視角下“六步”教學設計流程,如圖2所示。

1.教學需求分析。需求分析是教學設計的起點與依據,包括確定教學目標、學情分析。教學目標是使學生發生何種變化、達到何種程度的詳細表述,須可測可評,引領教學整體設計。學情分析要真實、具體,具體實施中要避免通用、雷同的學情描述。

2.確定主調。根據目標需求、課程屬性、教學內容確定教學模式,常見的有目標導向、問題導向、任務驅動等多種教學模式。根據教學模式設計教學策略,教學策略是教學設計中涉及的內容、環節、形式、方法、資源等各方面概括性的設計方案,不同于具體的教學方法,教學策略是整體宏觀設計,同時要突出教學重難點的解決。

3.立中心柱。教學邏輯主線是教學設計的主干,要求邏輯層次清晰,體現連續性、遞進性,整體教學設計要緊扣主線,不偏離。

4.搭腳手架。腳手架搭建確定了教學設計的基本結構,旨在解決教學設計中的學生與新知識、教師與學生、教師與新知識之間的三個主要矛盾,適合的教學情境能提高學生學習新知識的主動性與實效性,合理的教學方法能在師生之間產生深入有效的教學互動,教學任務是教師對新知識處理轉換后形成的。

5.填充材料。教學資源是教學設計得以實施的保障,選擇與設計中要兼顧多樣化與實用性、先進性與適合度、規范性與可實踐性等方面的要求。

6.評價設計。評價體系的設計要綜合考慮多元化、針對性、全面性三個要素。多元化體現在評價的目標、內容、方式要多元化;針對性要求評價體系要依據教學目標展開設計;全面性是指兼顧過程中教與學的評價。

三、雙維度整合視角下教學設計建議與要領

(一)雙實結合,雙主協調

現實與落實結合。首先,課程教學內容的處理方面要凸出現實性。傳統教學模式中,教師對教學內容的處理往往會被教材控制住,緊扣教材、不敢超出教材內容半步,缺少與現實行業發展、實際工作崗位的結合,對于產業發展新規范、新技術、新業態、新模式探索不足,難以真正做到知行合一,學以致用。深化職業教育改革要求教學內容必須與行業現實對接,落到實處。“職教20條”與教學能力比賽對教學內容與產業需求、職業標準緊密結合都做出了明確要求。所以,職業院校教師在教學內容處理的時候既要基于教材,又要不拘泥于教材,特別是專業課程應基于工作任務進行模塊化課程組織與重構,在明確教材基本知識要素的同時要深入挖掘、拓展、充實教學內容中的行業現實素材。同時,在教學內容處理中要全面落實職業教育中學校與教師“立德樹人”的根本任務,體現“課程思政”要求。

主導與主體地位協調。《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》中強調“要以學生為主體,以教師為主導,充分發揮學生的主動性”。所以,“主”不僅要明確教學設計與實施中學生的主體地位,充分發揮教師主導作用,還需要正確處理好兩個“主”之間的關系。

首先,教師主導的是整個教學設計,在教學目標制定、教學過程設計、教學環節安排、教學資源運用方面教師是絕對主導地位。但是,主導作用的發揮有一個牽制點,牽制點就是本次課程的教學目標,必須圍繞教學目標展開。其次,以學生為主體的主動性能否發揮及展示出來,很大程度上取決于教師能否將教學目標有效轉換為學生學習的興趣,培養學生的學習企圖,產生內驅動力、積極性。所以,處理好主導與主體兩者之間的關系是提高教學設計的質量的前提。可以借助目標合理引領、環節有效推動、學法主動培養等措施,充分調動學生學習主動性。

(二)靈活組織,探究學習

傳統教學中以課堂為主場地,講授教學是主要形式,這種方法強調教學形式、學生活動的統一性,在目前的教學活動中占較大比例,這種方法便于組織、監控,學生能直接快速認識課程內容知識體系。傳統課堂教學在解決“是什么、為什么、學什么”這些問題上具有優勢,但是在解決“怎么學、怎么用、用得怎么樣”問題上明顯不足。同時,過分強調對學生的統一要求,不利于學生的個性化發展,所以在教學設計中要依據教學需求讓教學方法、教學形式、教學組織“活”起來。教學方法方面提倡采用研究性學習、小組合作學習、探索式學習、情境教學法、啟發式教學等多種教學方法,對課堂學習氛圍、思維方法養成、知識轉化有積極的促進作用;教學形式與教學組織方面要根據不同生源特點、外界環境變化靈活調整教學策略、教學環境、資源提供方式等,創新線上線下混合式教學方式。

結果有效的教學是工業社會追求效率、效果和效益的價值觀念在教學領域中的映射,過于強調技術理性,不可避免地會造成教學的工具化、功利化,放棄了人在教學中的存在[3]。教師在教學設計中必須重視知識與技能建構的過程,在探索的過程中提高學生分析問題、解決問題的能力。“探”要求學生能在教師主導下進行探究式學習,探究過程需兼顧主動探究、實踐引領、形式綜合、適當開放幾個方面的要求。“探”可概括為在教師主導下學生主動利用多樣化學習方式,以解決實際問題為導向,并允許適當內容拓展的教學過程。探究學習的重點不在探究的操作方法和操作技能上,這不是教師指導學生開展探究活動的重點[4]。應該將探究的重點放在學生思維能力培養、知識本質探索兩個方面。

(三)突出重點,因材施教

教學設計中要凸顯教學重難點。重點與難點是兩個不同的概念。教學重點確定的依據是學科知識體系的要求、核心能力(課程要求的學科能力、工作崗位要求的專業能力)要求,需精準定位到課程知識體系中占據核心地位的點,要求學生重點學習、必須掌握,在教學設計中參照課程標準內容執行;而難點是指學生難于理解、掌握或者容易混淆、錯誤的內容。難點受授課環境、授課對象影響較大,教學設計中存在隨著學生群體情況變化產生的難點不同的情況,難點需要教師通過對學生實際情況分析、課前測試、數據統計得出,避免難點確定存在隨機片面的情況。

要重點設計針對教學重難點的教學策略與方法。重難點能否有效突破是教學設計的關鍵,建議采用以針對性的教學策略與教學方法為主,信息技術手段為輔,重點考核評價的方式。教學策略與方法要體現與教學內容的緊密切合,符合學生特點與認識規律。在信息化教學觀念引導下,教師會側重于信息化技術在教學中的應用,但信息技術的應用須注意必要性與實效性。

因材施教要求考慮學生作為學習個體之間存在的差異性,教師如果提供統一規格的教學,可能只能滿足一部分學生的學習需求,所以要認識并尊重不同學生之間的差異性,并采取對應的措施。其中,學情分析精準是關鍵,要做到“客觀分析學生的知識和技能基礎、認知和實踐能力、學習特點等,詳實反映學生整體與個體情況數據”。

以小組談論教學方法為例,在分小組進行討論學習之前,教師需要明確兩個基本問題,一是分組的依據,二是小組任務的設計。分組依據可以參照學情分析中課前測試等數據,將出現通性問題的學生分到一組,能有效促進學生解決問題的統一性,便于設計具有針對性的小組任務,小組之間也可以實現組間互助,取長補短;也可以根據學生的不同學習特點、個性與能力進行分組,把具有不同特點的學生分為一組,在任務完成過程中實現合理分工,在學習過程中實現組內互補互助,促進組內成員整體能力提升。

(四)多元評價,有效整合

教學設計中要引領教學目標與教學評價的的多元化。傳統教學更偏重于對學生知識與技能的顯性的結果性考核,往往忽略學習過程中學生學習的感受與態度、學習方法養成、探索學習的主動性等隱性的過程性目標。首先,要對教學目標進行多元化設計。教學目標的表述由傳統的雙基表述(基礎知識、基礎能力)轉變為多維度目標,比如知識與技能、過程與方法、情感態度與價值觀目標等,都體現了對過程性收獲的設計。同時,教學評價也應該是多元的。教學設計中要形成完整的評價體系,不僅考慮學生在知識與技能方面成果的評價,還要加入針對學習發展過程、學習態度、小組工作效率、學習方法運用等過程評價。完整的評價體系也能滿足因材施教與個性化學習的需求。

教學設計中教師要在頂層設計上具備全方位整合的理念與做法。整合內容包括標準、目標、內容、形式、資源、方法六個方面。整合教學標準與職業標準、融入課程思政、探索新型教學資源等做法要貫穿整個課程教學設計。

全面深化職業教育教學改革對課堂教學提出了更高要求,教學能力比賽在促進教師教學能力提升、強化課堂教學診斷、提升教師團隊建設方面具有全面引領作用,在綜合實際教學需求與比賽引領價值的雙維度視角下,提出的教學設計四項要領、六步教學設計流程在提升職業院校課程教學質量、促進改革創新、培養技術技能人才方面具有積極的推動作用。

參考文獻:

[1]曲輝,王春華,王琦.基于任務驅動的教學法在機械設計基礎中的研究與應用[J].機械設計, 2018(52).

[2]袁根華.基于探究式學習的課程教學設計[J].機械工程師,2020(12).

[3]羅祖兵.有效教學的過程性闡釋[J].教育研究,2017(9).

[4]任長松.探究式學習:18條原則(上)[J].教育理論與實踐,2002(1).

責任編輯:王新國