大數據環境下審計專業育人模式響應研究

周敏李(博士)范歡歡 袁圣杰 白世辰(南京審計大學政府審計學院 江蘇 南京 211815)

一、引言

隨著科學技術的迅猛發展,大數據與人工智能技術成為經濟發展新興的推動力,給社會生活的各個領域帶來了深刻影響。為適應科技發展的新趨勢以及經濟發展的新需要,2018年5月,在中央審計委員會第一次會議上,習近平總書記發表重要講話,指出要善于運用新技術、新手段,堅持科技強審,加強審計信息化建設,積極推進大數據審計。國家審計署也多次指出,向信息化要效率、向大數據要資源,堅持科技強審,積極推進大數據審計,通過信息化、數字化技術,提高審計監督的質量和效益。

大數據智能時代的到來,不僅改變了傳統審計數據采集、處理和應用的技術和方法,更重要的是促使審計思維方式發生了轉變,客觀上對審計人才培養模式的創新提出了更高的要求,開展大數據環境下審計專業育人模式的重構研究具有重要意義。為了培養適應大數據時代的審計創新人才,在新文科背景下,審計專業課程必須進行改革,構建適應大數據時代的課程體系與知識體系。本文分析了大數據技術對審計行業以及審計人才培養的影響,探討了審計專業如何從課程體系和知識結構構建、教學內容優化、教學模式改革等方面充分響應大數據環境所帶來的影響,提出了相應的課程體系建設方案和建議,以期為大數據時代的審計專業人才培養提供有益參考。

二、大數據環境對審計行業和人才培養的影響

大數據技術的快速發展使得審計模式的創新具備了科學途徑,同時也加快了審計高等教育改革的步伐。高校作為培養高等審計人才的搖籃,為了適應大數據背景下審計行業的變化,尤其需要加強對學生大數據審計思維的塑造、大數據審計技能的培養。

(一)大數據技術與審計行業發展的雙向影響

1.大數據技術將對(或已經對)審計效能的提升產生重要作用。審計行業應當充分認識到大數據在審計監督中的重要性,審計人員應積極運用大數據審計的技術手段,如計算機統計分析方法,精準定位被審計單位的風險(田程濤,2018),豐富挖掘審計線索特征的方法(陳偉等,2018)。大數據技術有助于處理爆炸式增長的數據,并且能夠克服傳統審計方法存在的數據處理慢、易出錯等問題(陳智斌等,2018),利用發散性思維解決復雜的數據運算問題,可以為審計監督全覆蓋提供技術基礎(劉孝武,2017)。

2.為應對大數據智能時代的到來,審計行業應作出重大變革。大數據思維在審計領域中的運用已成為時勢所需(吳承虎,2014),審計應向大數據審計轉變思路(Appel?baum等,2017),大數據技術將改變審計的方法,同時也將改變審計人員與被審計單位之間的關系。在大數據背景下,審計人員應當及時轉變審計思維,在審計組織管理、審計工作模式以及培養審計能力方面進行思維模式的創新(陳曉鋒,2017),強化信息技術在審計活動中的應用(朱建梅,2018)。

在審計行業實踐領域已達成普遍共識:一方面,大數據技術在審計工作中具有廣闊的使用空間和應用價值,在國家審計、內部審計和社會審計等領域均已有一些大數據審計的實踐,審計的效率和效果得以明顯提升,審計的監督功能得以更有效的發揮。另一方面,大數據智能時代的到來,將轉變審計的思維與工作方式,對傳統審計工作將產生全方位、全流程的影響,審計行業應重塑大數據時代的審計思維,在大數據時代積極面對機遇與挑戰。

(二)大數據技術對人才培養模式的影響

1.大數據時代高校應對人才培養模式進行改革。高校應重構人才培養新模式(何麗薇,2020),重視充分發揮運用大數據技術的優勢,對于人才培養理念及時更新換代,培養出更加契合大數據時代的創新型人才(王珩,2019)。

2.高校應著手培養大數據專業人才,包括大數據審計技術專業人才。大數據時代背景下,高校應基于校企合作培養大數據技術與審計知識相結合的復合型人才,這樣的人才能夠樹立問題意識,運用數據思維進行實踐,并掌握大數據分析的系統技術與方法,在遇到實踐層面的問題時,能夠構建領域知識,運用新技術解決復雜的審計現場應用問題(胡艷麗等,2020)。部分高校開設的大數據審計技術專業,也應進一步明確專業定位,制定具有審計特色的大數據專業培養計劃,培養審計領域應用人才(詹天明,2019)。

3.高校應改革審計人才培養模式,培養適應大數據時代的復合型審計人才。高校在大數據時代背景下,更新人才培養理念勢在必行,創新課程教學模式,圍繞“以用定課、以訓代課、以賽促學”,構建“三位一體”培養模式,將學生打造成為大數據時代背景下符合社會企業需求的“應用型”創新審計人才,以適應大數據時代社會各界對審計復合應用型人才的需求。

在審計高等教育領域,眾多國內學者呼吁高等教育應盡快應對大數據時代的挑戰,大膽對高校人才培養模式進行改革。第一,部分高校專門設立了大數據專業,從工程角度培養大數據技術人才。第二,部分高校在原有的信息系統類專業基礎上,融入了大數據相關課程,對原專業進行改造,培養大數據背景下的信息系統專業技術人才。第三,一些高校在分析了大數據時代審計行業所面臨的挑戰和變革后,對審計專業人才培養模式進行了改造嘗試。

總體來說,當前對大數據與審計專業相融合的相關理論和實踐仍主要集中在審計產業界,審計教育界的研究和實踐不足。而且現階段大數據與審計高等教育的融合主要體現在信息系統、大數據等技術類專業與審計業務的融合上,更加側重于對IT類技術型人才的培養,欠缺將大數據對審計行業的影響融入審計專業人才培養的理論和實踐中。如何培養適應大數據時代審計行業發展的審計專業型與管理型人才,是當前審計高等教育中迫切需要解決的現實問題,也是國家一流審計學專業建設的重要內容。

三、大數據環境下審計專業育人模式響應策略

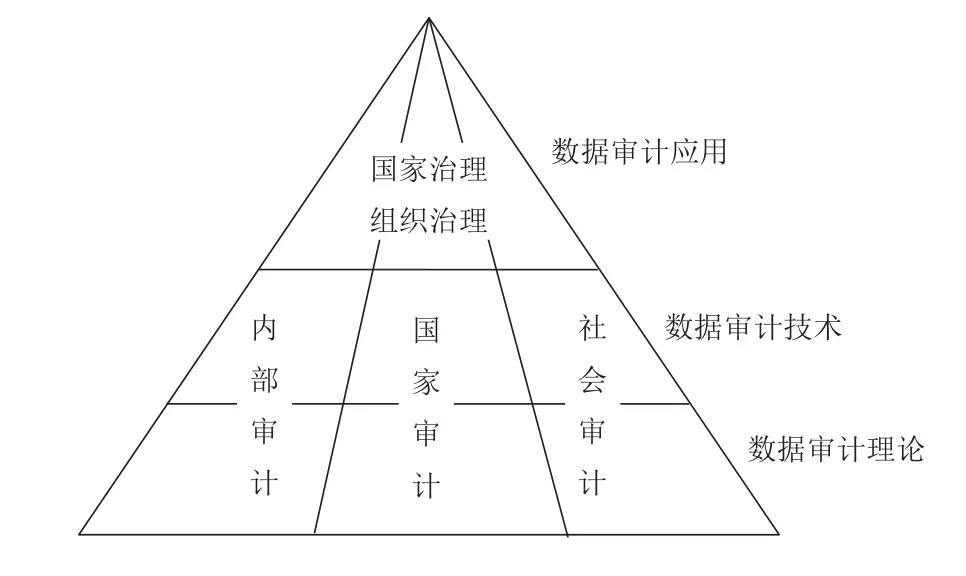

傳統的審計人才難以滿足大數據技術發展與應用的需要,兼具審計與大數據技術專業知識的復合型人才成為審計發展的新需求,高校的審計人才培養需要邁上新臺階。審計專業需要與計算機、信息化、智能化等學科交叉融合,實現針對數據審計技術的發展,形成能夠響應大數據環境的創新型審計育人模式。為此,需要科學合理地設置課程體系,重新構建以數據審計理念為核心的“理論-技術-應用”縱向思維架構和以國家治理與組織治理為核心的“政府審計-內部審計-社會審計”橫向業務架構,形成“一橫一縱、思維驅動、業務整合”的新型審計育人模式,使審計專業成為適應行業發展的新文科專業。

(一)大數據環境下審計專業的人才培養目標

應基于新時代中國特色社會主義思想引導下的審計學專業培養目標而拓展,在《普通高等學校本科專業類教學質量國家標準》規定的審計學本科專業培養目標的基礎上,大數據環境下的審計專業人才還應具有以下素質:了解掌握大數據與智能技術,擁有計算思維能力,將智能技術與審計專業知識相結合,能夠與大數據專業技術人員溝通與交流,共同提出審計思路與技術方案。

(二)大數據環境下審計專業的課程設置

為了達到上述培養目標,需要拓展現行的審計專業人才培養方案,新增與智能審計、大數據審計相關的基礎課程與專業課程,構建能夠響應大數據環境的新型審計專業課程體系。基本原則應以現行審計專業人才培養方案為基礎,以“一橫一縱、思維驅動、業務整合”為指導思想,一方面融入新時代中國特色社會主義思想對審計的要求與定位,以國家治理與組織治理為核心目標,融合國家審計、內部審計與社會審計,形成審計監督合力,形成橫向三位一體的業務架構。另一方面充分響應大數據環境對審計的廣泛影響,梳理大數據審計思維,形成從理論到技術、從技術到應用的三層漸進縱向思維架構。大數據環境下“一橫一縱”的新型審計人才培養課程體系框架如圖1所示。

圖1 大數據環境下新型審計專業課程體系框架

1.大數據技術相關基礎課程。目前大多數高校的審計專業基礎課程包括微積分、概率論與數理統計、線性代數、計算機基礎等,在此基礎上,按照大數據環境下審計工作的要求,需增加數據庫與大數據、程序設計技術(C語言、C++、Python任選)、人工智能等內容。為培養新時代的審計人才,高校可增設涵蓋上述知識與技能的課程,例如“數據審計基礎”“程序設計技術”,建議設置在32—48學時內,于本科階段第四學期或第五學期開設。通過學習上述課程,有助于學生掌握大數據審計的基礎理論知識。

2.大數據技術相關專業課程。部分高校已經增加了少量大數據技術相關課程,但這些課程與原有課程體系關聯度較低,未能充分融入原有人才培養方案。據此,建議高校在普遍開設審計學課程之外,豐富并拓寬課程內容,為學生構筑更為全面的知識體系,站在數據審計的視角,將審計目標的識別、審計數據的形成與采集、審計數據的抓取與傳輸、審計數據的挖掘與共享、審計數據的模擬與使用、審計數據的安全與保密等過程連貫起來,實現數據與審計的切實融合。建議高校增設“數據審計思維與應用”課程,于第六學期開設,設置在16—32學時之間。學生通過學習本課程,能夠深入了解數據思維在審計中的應用。

3.大數據審計虛擬仿真實驗類課程。考慮到審計專業實踐性較強,建議在現有人才培養方案中增加“大數據審計虛擬仿真實驗”課程,結合具體的審計應用場景,通過仿真實驗使學生學會運用大數據審計思維,全面運用數據審計工具,系統模擬數據審計全過程,并最終形成審計結論。建議于第七學期開設,設置在16—32學時之間。學生通過學習本課程,能夠系統掌握相關知識,獲得大數據審計的目標識別、數據采集、數據抓取、數據挖掘、數據模擬及出具結論等基本能力。

4.響應大數據環境,優化現有審計專業課程。大數據環境下審計專業人才培養仍應以審計專業課程為主,在此基礎上適當增加大數據環境下審計專業所需的相關基礎、應用和實驗課程。但各高校現有審計專業課程往往未能與大數據相關課程有效銜接,無法連貫實現“一橫一縱”的立體化培養效果,因此,需要對現有審計專業課程,尤其是核心課程進行適當改造和優化,從數據的視角重新審視與改造核心專業課程,如中級財務會計、政府審計、內部審計、注冊會計師審計等,運用數據思維看待會計與審計問題,從而有效響應大數據環境給審計專業帶來的變化。

(三)大數據環境下審計育人模式的建設重點

1.教材建設。目前基于大數據環境的審計系列教材較為少見,而人工智能與大數據專業教材的深度與廣度遠遠超出了審計專業的需要。因此,應結合審計專業現狀,編寫基于大數據環境的審計系列教材,在涵蓋大數據審計基礎課程、應用課程和仿真實驗課程的基礎上,從新的數據審計視角重新審視并優化審計專業核心課程教材。

2.師資隊伍建設。大數據環境下的審計育人是個新興領域,能夠掌握大數據系統知識的審計人才不可多得,掌握數據審計經驗或具有相關專業背景的教師更為稀缺,使得現有授課內容出現了偏重審計教學與大數據技術教學兩個極端,缺乏兩者的有效融合與貫通。因此,迫切需要采取措施培養一批具有大數據審計思維與技術的授課教師,建設“審計+大數據”的復合型師資隊伍,聘請具有大數據審計經驗的審計專家加入到課程指導與理論教學中來。

3.教學資源建設。實踐性與務實性是審計專業的突出特點,大數據環境下的審計育人過程也不例外。但目前各高校普遍缺少數據審計、大數據審計的實訓條件,教學資源有限。因此,各高校應加大相關核心課程的案例庫建設,廣泛搜集優質素材,積極在審計實踐中總結案例與經驗,豐富大數據環境下各審計領域的案例庫。此外,各高校還應加強與國家審計機關、大型企事業單位內審機構及會計師事務所的聯合與合作,開展產教融合,建設大數據審計實踐基地,通過產學研合作,實時更新與完善大數據環境下審計課程的內容與案例,提高學生解決審計現場實際問題的能力。

4.育人模式改革。大數據審計與智能審計具備的信息化、模擬化與可視化特征豐富了教學模式,高校可采用更為先進多樣的教學手段和方式,例如線下教學與線上教學相結合,充分運用數據虛擬仿真手段,使學生能夠更加形象、立體地實現學習目標,培養審計專業判斷能力。

四、結論

本文通過分析大數據環境對審計行業和審計人才培養的影響,探討了在大數據環境下我國高校審計專業應培養什么樣的人才,以及人才培養目標的變化。根據大數據審計對復合型人才的需求,提出針對審計專業課程設置與培養方案的優化建議,并從教材建設、師資隊伍建設、教學資源建設和育人模式改革等角度提出大數據環境下審計專業育人模式的建設重點。