龍盤止咳方治療小兒咳嗽證效研究

韋 杏,馮智瓊,鄒 敏,李崇進,黃炫又,韋乃鳳,楊振亞,農志飛

(1.廣西中醫藥大學壯醫藥學院,南寧 530001;2.廣西中醫藥大學研究生學院,南寧 530001;3.廣西國際壯醫醫院兒科,南寧 530201;4.廣西中醫藥大學第一附屬醫院兒科,南寧 530002)

咳嗽是兒科門診患者就診的常見病之一,其病因復雜且涉及面廣。小兒咳嗽常見于呼吸道感染后,西醫常使用抗菌藥物和止咳藥物治療,部分患者亦獲良效,而部分患者卻收效甚微并產生諸多不良反應。中醫中藥對咳嗽的治療有著悠久的歷史和豐富的經驗,且療效顯著。中醫學“咳嗽”病名初見于《素問·五臟生成篇》:“咳嗽上氣,厥在胸中,過在手陽明、太陰,甚則入肺。”明代趙獻可在《醫貫·咳嗽論》中指出:“咳謂無痰而有聲,嗽是有痰而有聲。”此后醫家多宗此論,將有聲無痰謂之咳,有痰無聲謂之嗽。臨床中,咳與嗽往往相伴存在,故統稱為咳嗽。壯醫藥作為中醫藥學的一個組成部分,有其鮮明的特色,多選用專方專藥,亦獲明顯療效。壯醫治病以辨病為主,結合陰陽為本、三氣同步、三道兩路的生理病理觀,毒虛致病的病因學說,認為人體患病均為毒虛致病因素導致人體陰陽失調,天地人三氣不能同步,三道兩路(氣道、谷道、水道、龍路、火路)阻塞不通而為病。壯醫把咳嗽稱為“奔唉”,相當于現代醫學的上呼吸道感染或其他肺部疾病導致以咳嗽為主癥的疾病。前期的臨床觀察發現龍盤止咳方治療小兒熱性咳嗽療效良好。為了進一步觀察本方藥的臨床效果,擴大應用范圍,在壯醫辨病基礎上,本研究以壯醫龍盤止咳方治療小兒咳嗽常見的3 個證型(風熱犯肺證、痰濕蘊肺證、痰熱壅肺證),評價本方藥治療小兒咳嗽3 個證型的證效關系,為該方更廣泛地應用于小兒咳嗽的治療提供臨床依據。報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018 年4 月-2019 年1 月在廣西中醫藥大學第一附屬醫院兒科門診就診且符合咳嗽診斷標準的患兒90 例(風熱犯肺證、痰濕蘊肺證、痰熱壅肺證3 組,各30 例),治療期間每組均脫落1 例,最終完成87 例。風熱犯肺證組,男14 例,女15 例,平均(5.62±1.06)歲,治療前中醫證候積分(6.63±1.76)分;痰濕蘊肺證組,男12 例,女17 例,平均年齡(5.62±1.17)歲,治療前中醫證候積分(6.65±1.62)分;痰熱壅肺證組,男16 例,女13 例,平均年齡(5.73±1.16)歲,治療前中醫證候積分(6.62±1.79)分。3 組性別、年齡及治療前中醫證候積分比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。所有患者家屬均簽署知情同意書。

1.2 診斷標準

1.2.1 中醫診斷標準 參照《中醫病證診斷療效標準—中醫兒科病證診斷療效標準》[1]中的診斷標準并結合臨床制定。診斷標準,以咳嗽為主癥,常繼發于感冒之后。兼癥可見咳痰、鼻塞、流涕、發熱、咽痛。辨證標準,1)風熱犯肺證:咳嗽,咳黃稠痰,可伴鼻塞流濁涕,發熱惡風,舌尖紅,苔薄白或微黃,脈浮數。2)痰濕蘊肺證:咳嗽,咳白色濁痰,量多,咳時喉有痰聲,或呼吸氣粗。苔白膩,脈滑。3)痰熱壅肺證:咳嗽,痰黃黏稠,難以咯出,或伴發熱口渴,咽喉痛。舌質紅,苔黃膩,脈滑數。

1.2.2 壯醫診斷標準 參照《壯醫內兒科學》[2]中診斷標準并結合臨床制定。主癥,咳嗽頻作,痰白稀薄;或咳聲不爽,痰黃黏稠;或咳嗽陣作,痰稠難咯;或咳嗽痰壅,色白而稀;或咳而無力,痰白清稀;或干咳無痰或少痰難咯。兼癥,發冷無汗,發熱頭痛,鼻塞流涕,喉癢聲重,全身酸痛;或咽喉干燥,發熱口渴,臉紅唇紅,眼睛發紅,口苦,小便黃,大便干燥,煩躁不寧;或胸脅脹滿,不思飲食,神色疲勞,全身無力;或臉色蒼白,氣短懶言,語聲低微,喜溫怕冷,體弱多汗;或口渴咽干,喉癢聲嘶,手足心熱,午后發熱。

1.3 納入標準 1)符合中醫及壯醫診斷標準;2)年齡:≥3 歲,≤7 歲;3)病程≤4 周;4)有復診記錄者。

1.4 排除標準 1)重度營養不良或合并有嚴重原發疾病,不適合加入研究者;2)對觀察藥物過敏者;3)試驗期間用過影響結果分析的其他止咳化痰藥物;4)年齡<3 歲或>7 歲者;5)體溫≥39.0 ℃者。

1.5 治療方案 予壯醫龍盤止咳方(由廣西中醫藥大學第一附屬醫院中藥制劑室提供,每劑1 包,每包100 mL),每日1 劑,每日2 次,飯后溫服,5 d 為1個療程,連續服用1 個療程后觀察臨床療效。

1.6 觀察指標

1.6.1 安全指標 觀察患兒服藥后是否出現皮疹、腹痛、泄瀉等。

1.6.2 療效指標 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[3]中慢性支氣管炎的分級量化表對癥狀進行評分,主癥:咳嗽,按無、輕、中、重度四個等級,分別評分為0、2、4、6 分;次癥:咳痰、鼻塞、流涕、發熱、咽痛、咽充血、扁桃體、肺部體征,按無、輕、中、重度分別評分為0、1、2、3 分。主癥及次癥分數越高則說明癥狀越嚴重。

1.7 療效判定指標 根據患兒治療前后咳嗽及咳痰等癥狀及體征的變化進行綜合評定。臨床痊愈:咳嗽消失,其他癥狀及肺部體征消失,體溫恢復正常,減分率≥95%;顯效:咳嗽明顯好轉,其他癥狀基本消失或好轉,肺部體征明顯好轉,體溫恢復正常,減分率≥70%;有效:咳嗽及肺部體征好轉,其他癥狀基本消失或好轉,減分率≥30%;無效:咳嗽及其他癥狀及肺部體征無明顯好轉或加重,減分率<30%。證候積分=[(治療前積分-治療后積分)/治療前積分]×100%。

1.8 統計學方法 使用WPS 軟件建立數據庫,應用SPSS 22.0 進行統計分析,計數資料采用χ2檢驗,計量資料采用t檢驗,且以均數±標準差()表示,以P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

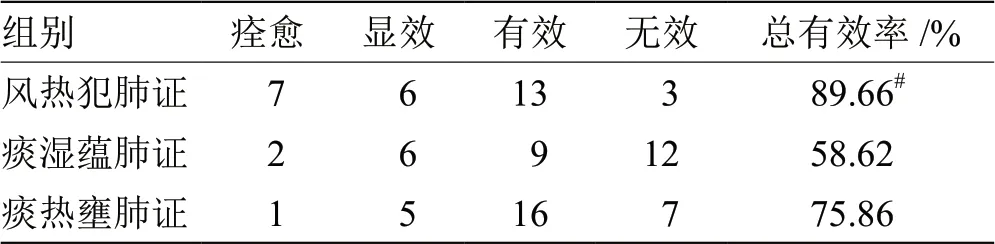

2.1 3 組臨床療效結果比較 見表1。

表1 3 組臨床療效結果比較(n =29) 例

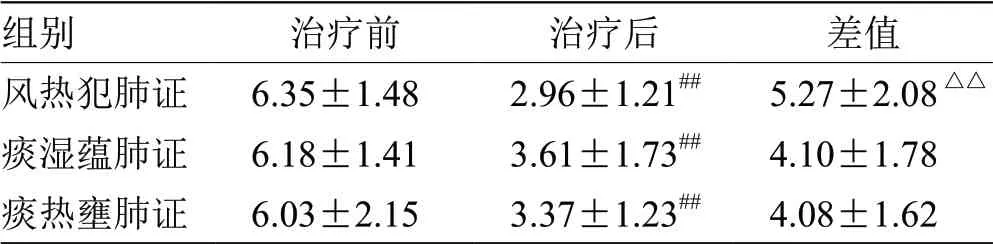

2.2 3 組治療前后中醫證候積分比較 見表2。

表2 3 組治療前后中醫證候積分比較(,n =29) 分

表2 3 組治療前后中醫證候積分比較(,n =29) 分

注:與治療前比較,## P <0.01;與其他2 組比較,△△P <0.01

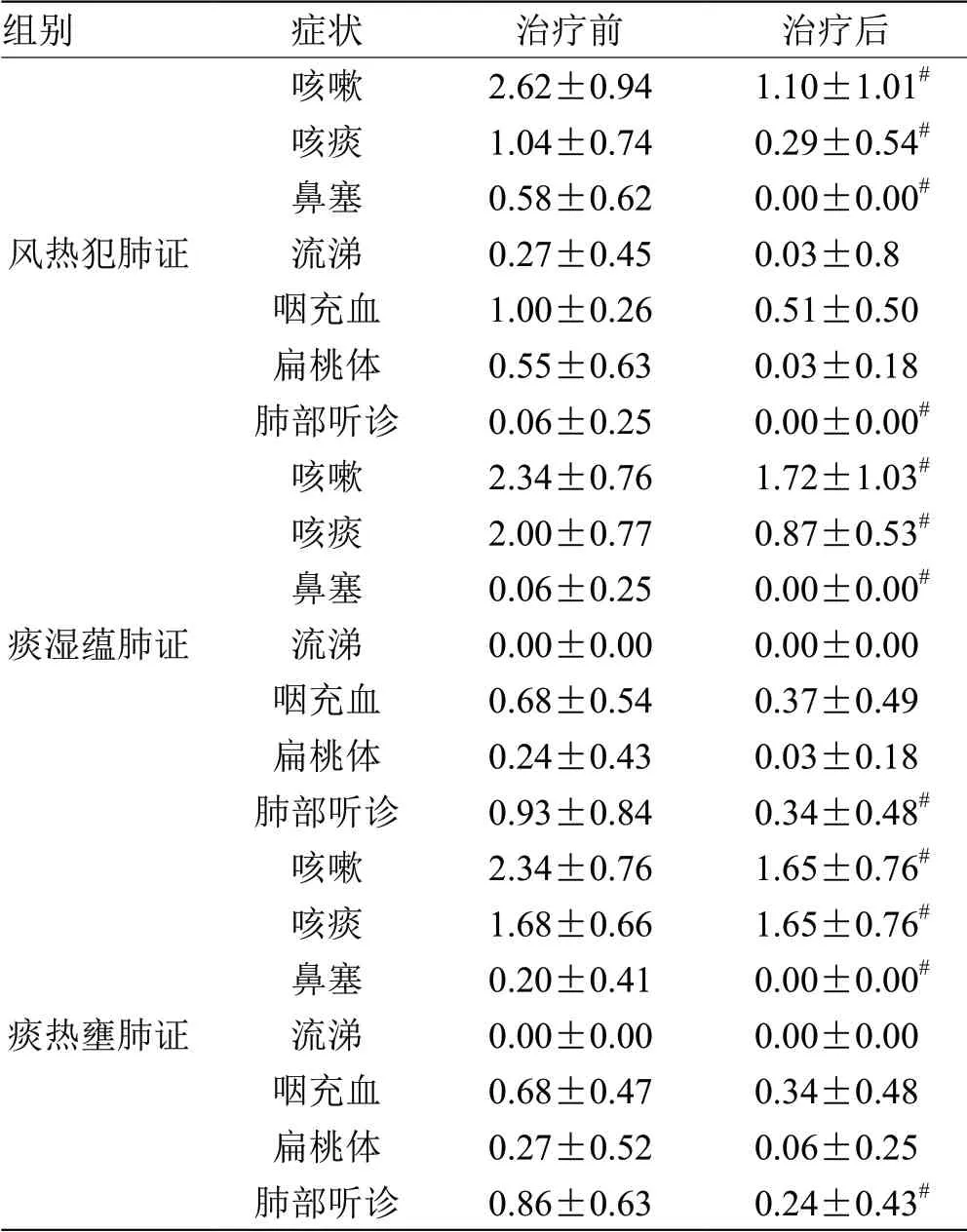

2.3 3 組治療前后單項癥狀積分比較 見表3。

表3 3 組治療前后單項癥狀積分比較 分

2.4 不良反應發生情況 3個證型患兒在治療過程中,均未發生皮膚過敏、腹痛、腹瀉等不良反應。

3 討論

小兒咳嗽在兒科門診或病房中均為常見的就診原因,但對于現代醫學而言,咳嗽不是一個獨立的疾病,只是一種癥狀表現,常由呼吸道疾病引起,如急性上呼吸道感染、急性氣管-支氣管炎等[4]。但其他系統或全身疾病亦可導致咳嗽發生,如胃食管反流等[5]。咳嗽為保護性神經反射,對于其病因,常見有細菌、病毒、非典型支原體感染,且肺炎支原體感染后導致的咳嗽多在晚上七點至九點[6]。但也有少見的,如百日咳桿菌感染[7];對于某些病毒感染也可導致痙攣性咳嗽,也稱之為類百日咳樣綜合征,如腺病毒、呼吸道合胞病毒[8]。國外有研究表明,對于長期細菌性支氣管炎,接受抗生素治療的時間長短與其復發具有顯著相關性[9];對于病毒感染則予抗病毒治療,但目前抗病毒治療無特效藥且副作用較大[10]。研究[11-12]表明中醫藥在治療咳嗽方面具有顯著療效,不僅可明顯縮短病程及降低手術創傷及風險,而且可減少耐藥性的發生。

壯醫治病以專病專方為主,龍盤止咳方主要由龍脷葉、盤龍參、魚腥草、不出林、柿葉、甘草組成。方中龍脷葉,性平,味淡,為大戟科植物,《中國壯藥學》[13]記載其有潤肺止咳、通便的功效,用于肺熱咳嗽、腸燥便秘;柿葉為柿科植物,其味苦、酸,性涼,《壯藥選編》[14]記載其有利氣道、調龍路、止血功效,用于奔唉(咳嗽),陸裂(咳血)等,兩藥合用可達通氣道,調龍路的作用。魚腥草性寒,味辛,《本草經疏》載:“治痰熱壅肺,發為肺癰吐膿血之要藥”,主治肺癰吐膿,痰熱喘咳,熱淋等。不出林又名矮地茶、紫金牛,苦、辛、平,歸肺經、肝經,可通龍路,調氣道,除濕毒,主治咳嗽、咳血、風濕痹痛等[15]。魚腥草與龍脷葉同用可加強清肺利氣之力;不出林則具理氣化痰止咳之功,與柿葉同用具有調氣道、通龍路的作用。盤龍參又稱為綬草、勝扙草、扭蘭等,為蘭科植物,性甘味平,無毒,《南寧市藥物志》[16]記載其有清熱、潤肺、止咳之功效,治熱咳;甘草性味甘平,歸心、肺、脾、胃經,有益氣補中,緩急止痛,潤肺止咳,清熱解毒,調和諸藥的功效,主治脾氣虛,腹痛、四肢攣痛,咳喘,咽喉腫痛,藥食中毒等。盤龍參強于潤肺、止咳、滋陰補虛,甘草益氣補中、潤肺止咳、調和藥性,兩藥合用可調水路、健谷道。全方共奏清宣肺氣,化痰止咳,補虛扶正之功。綜觀全方,藥性平和,藥味以辛、甘、淡為主,微苦、微酸,藥性為微寒或涼或平,藥取輕清,深合“肺為嬌臟,宣辛則通,微苦則降”之旨。

本研究結果顯示,運用龍盤止咳方觀察治療1 個療程后,風熱犯肺證、痰濕蘊肺證、痰熱壅肺證總有效率分別為89.66%、58.62%、75.86%。經秩和檢驗,3 組臨床綜合療效總有效率比較,差異有統計學意義(P<0.05),說明龍盤止咳方對于小兒咳嗽均有較好的療效,其中風熱犯肺證組臨床療效顯著,痰熱壅肺證組次之。在改善小兒咳嗽的證候方面,風熱犯肺證組的改善情況優于痰熱壅肺證組及痰濕蘊肺證組,痰熱壅肺證組緊隨其后,而痰濕蘊肺證組則較前兩者差。在用藥期間,3 個證型患兒均未發生嘔吐、腹瀉、皮疹等不良反應。

綜上所述,壯醫龍盤止咳方對小兒咳嗽的3 個證型均有療效,其中以風熱犯肺證療效較好,痰熱壅肺證次之,并且對于3 個證型的小兒咳嗽患者均安全,未發現不良反應。全方僅6 味藥,口感良好,充分體現了壯醫藥“簡、便、驗、廉”的特點,為此方在兒科臨床中的應用提供了臨床依據,值得進一步推廣。