電針結合丹芪祛瘀止痛顆粒治療萎縮性胃炎

劉長發,于國強,李丹丹,袁星星,戰晶玉,楊 磊,王炳予,劉楊月

(1.黑龍江省中醫藥科學院,哈爾濱 150036;2.黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院,哈爾濱 150001)

慢性萎縮性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)是慢性胃炎的一種類型,病理表現為胃黏膜萎縮變薄,腺體成分減少或消失[1]。臨床多以西藥對癥治療為主,雖對病癥具有一定改善作用,但易耐藥、不良反應大、易復發[2]。丹芪祛瘀止痛顆粒是由黑龍江省中醫研究院專家自行組方研制,臨床觀察發現其具有促進胃液分泌和增加胃酸濃度的功效[3],再配合電針調神通絡,和胃止痛。該方案治療氣虛血瘀型CAG 療效顯著,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取黑龍江省中醫研究院南崗分院消化門診2019 年8 月-2020 年7 月收治的氣虛血瘀型慢性萎縮性胃炎患者110 例,其中男52 例,女58 例。按隨機對照數字表法分為對照組54 例,治療組56 例。對照組平均年齡(46.66±4.22)歲,平均病程(6.31±1.02)年;治療組,平均年齡(47.01±3.21)歲,平均病程(6.41±1.25)年。2 組患者年齡、性別、病程等一般臨床資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 西醫診斷標準參照《內科學》[4];中醫診斷標準參照《中醫消化病診療指南》[5]。

1.3 納入及排除標準 納入標準:符合慢性萎縮性胃炎診斷標準,簽知情同意書。排除標準:1)有消化系潰瘍者;2)有凝血功能障礙者;3)合并心腦血管疾病者;4)有精神癥狀者;5)妊娠期或哺乳期婦女。

1.4 治療方法

1.4.1 基礎治療 2組患者均給予基礎抗Hp三聯治療:奧美拉唑腸溶膠囊20 mg,每日2 次口服;阿莫西林膠囊1 g,每日2 次口服;克拉霉素膠囊0.5 g,每日2次口服,連續服用2 周。

1.4.2 對照組 在基礎治療上加用胃復春片1.44 g,每日3 次,口服。

1.4.3 治療組 在基礎治療上給予丹芪祛瘀止痛顆粒。方法:飯前30 min 開水沖服,每次1 包,每包10 g,每日3 次,口服,同時給予針刺治療。針刺方法:選用0.35×40 mm 一次性不銹鋼針灸針(貴州安迪藥械有限公司生產),主穴:百會、神庭、胃區雙側;配穴:風池雙側、內關雙側、中脘、足三里雙側、公孫雙側、太沖雙側。手法要求:百會、神庭、胃區針刺深度0.5~0.8寸,行針手法采用捻轉法,由徐到疾捻轉,捻轉速度達200 轉/min 以上,連續3~5 min。內關、足三里施以捻轉瀉法。其余腧穴常規針刺,施以平補平瀉手法,諸穴得氣后使用G6805-II型電針儀(上海華誼醫用儀器有限公司生產),連接腧穴:百會-神庭、雙胃區、雙風池,連續波刺激20 min。每日1 次,每次40 min。2 組治療均為4 周1 個療程,連續治療3 個療程,治療期間忌煙酒、生冷辛辣之品。

1.5 觀察指標

1.5.1 典型癥狀觀察 觀察2 組萎縮性胃炎(氣虛血瘀型)患者治療前、后典型癥狀(“胃脹”“食少”“畏冷飲”),按病情輕重程度分0、I、Ⅱ、Ⅲ級[6],分別計0、1、2、3 分。

1.5.2 胃鏡評分 參照2004 年中華醫學會內鏡分會《慢性胃炎的內鏡分型分級標準及治療的試行意見》:0 分:胃黏膜無異常;1 分:胃黏膜血管部分透見,出現細顆粒,單發灰色腸上皮化生結節;2 分:胃黏膜血管連續透見,顆粒為中等顆粒,多發灰色腸上皮化生結節;3 分:胃黏膜血管達表層,顆粒為大顆粒,彌漫色灰色腸上皮化生結節。

1.5.3 生化指標檢測 采用放射免疫法,檢測對照組與治療組治療前、治療后血清胃動素(MTL)、胃泌素17(G17)水平。

1.5.4 幽門螺旋桿菌(Hp)檢測 采用14C 呼吸實驗,檢測對照組與治療組治療前、治療后幽門螺旋桿菌(Hp)水平。

1.6 療效標準 參照2006 年《中醫消化病診療指南》[5]。治愈:臨床主要、次要癥狀基本消失;胃鏡復查基本恢復正常。顯效:臨床主要、次要癥狀基本消失;胃鏡復查慢性炎癥好轉;病理顯示各項指標正常或減輕。有效:臨床癥狀有所改善;胃鏡復查胃黏膜病變范圍縮小1/2 以上,慢性炎癥有所減輕;活檢組織病理檢查各項指標有所減輕。無效:癥狀、胃鏡檢查、活檢組織病理檢查無變化或加重者。總有效率=(治愈例數)+(顯效例數)+(有效例數)/總例數×100%。

1.7 統計學方法 所有數據均采用SPSS 22.0 軟件進行處理,分類變量選擇χ2檢驗,連續變量首先考察其正態性,服從正態分布,選擇獨立樣本t檢驗進行比較研究,采用均數±標準差()表示;如不服從正態分布,則選擇兩個獨立樣本的非參數檢驗進行比較研究,并選擇中位數(下四分位數至上四分位數)的表達形式。以P<0.05 認為差異具有統計學意義。

2 結果

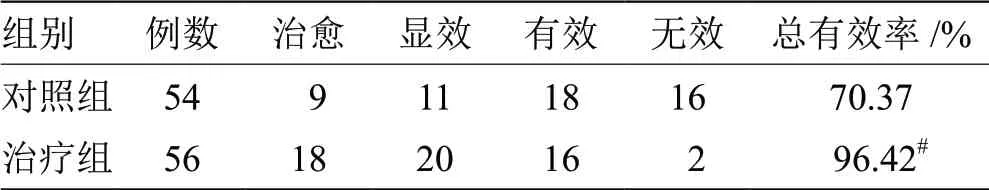

2.1 2 組臨床療效結果比較 見表1。

表1 2 組臨床療效結果比較 例

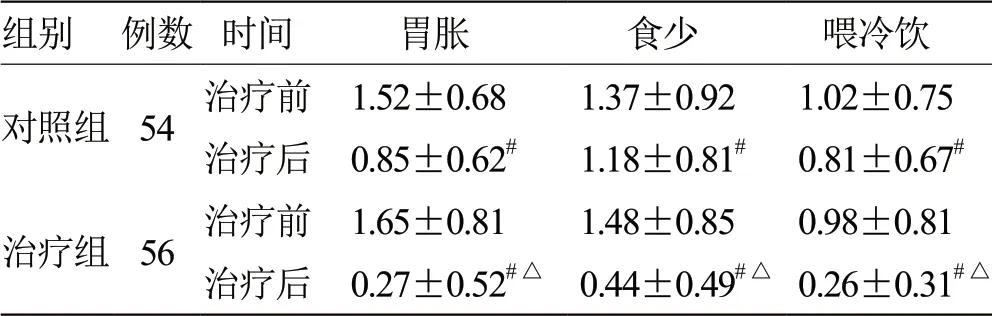

2.2 2 組患者療前、治療后典型癥狀比較 見表2。

表2 2 組患者療前、治療后典型癥狀比較 分

2.3 2 組患者治療前、后胃鏡評分比較 治療后,對照組胃鏡評分1(1~2)分較治療前2(2~3)分顯著降低(P<0.05),治療組胃鏡評分1(1~1.25)分較治療前2(2~3)分顯著降低(P<0.05),且治療組降低較多(P<0.05)。

2.4 2 組治療前、后胃動素(MTL)比較 治療后,對 照 組MTL 水 平289(283.75~292.00)較 治 療前287(279.25~290.25)顯著提高(P<0.05),治療組MTL 水平305(292.25~354.00)較治療前289(282.00~291.00)顯著提高(P<0.05),且治療組提高程度較大(P<0.05)。

2.5 2 組治療前、后胃泌素17(G17)比較 見表3。

表3 2組治療前、后胃泌素17(G17)比較 nmol/L

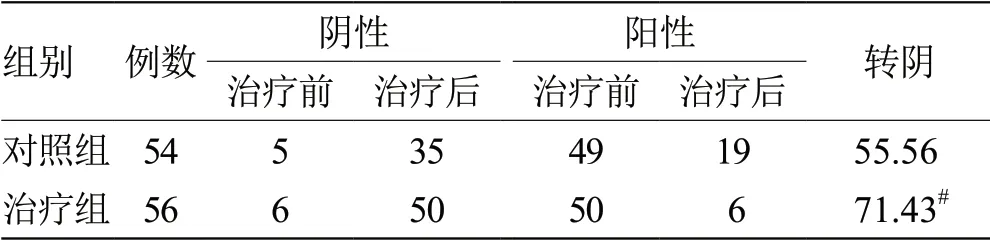

2.6 治療組療前、療后幽門螺旋桿菌(Hp)比較 見表4。

表4 治療組療前、療后幽門螺旋桿菌(Hp)比較 例/%

3 討論

CAG主要是由于Hp感染引起的胃黏膜慢性炎癥,伴有胃黏膜固有腺體萎縮和化生。Hp 是發展中國家最常見的慢性感染CAG 的細菌之一[7],其感染機體后一般難以自行將其清除,發病緩慢而遷延難愈,治療棘手[8]。CAG 被世衛組織列為癌前病變,其癌變率為7%~9%[9],同時Hp 被國際癌癥研究機構列為I類致癌原[10],所以早期發現、積極治療CAG,根除Hp,減少胃癌的發病率,提高患者的生活質量,減輕經濟負擔,具有十分重要的意義[11]。目前Hp 根除方案主要為胃三聯標準治療方案[12],然而抗生素容易破壞胃腸生態環境,導致患者會出現胃腸不適癥狀,且有部分患者因對抗生素過敏而無法接受該方案。

根據CAG 臨床表現,中醫學將其歸為“痞滿、嘈雜、胃脘痛”的范疇,患者身體素虛,脾胃運化無權,升降轉輸乏力,氣機阻滯,氣滯日久,血行瘀滯,即久病入絡而成氣虛血瘀之證型。治則健脾益氣,化瘀止痛。黑龍江省中醫研究院專家以辨證論治為原則,采用益氣化瘀、理氣止痛之法,研制組方丹芪祛瘀止痛顆粒治療CAG。方中以黃芪、丹參為君藥補中益氣,活血化瘀止痛;烏藥、桂枝、丁香溫中散寒止痛,苦參清熱利濕,以治療濕熱蘊結腸胃所致脘腹脹滿,黃連苦寒之性,用于清肝胃之火,五藥為臣,寒熱平調;枸杞子、白芍、沙參養陰緩急止痛,柴胡、厚樸、大黃具有降氣、行氣止痛作用,莪術、三七活血止痛,地榆斂瘡生肌用于胃及十二指腸潰瘍,為佐使之藥[13]。既能濟本,又能攻邪,共奏疏肝理氣、和胃、生血、活血、通絡之功。同時,電針治療CAG具有明顯療效[14],我們選擇針刺腧穴時,根據胃區在大腦皮層對應位置與消化系統關系密切,選擇刺激該區,可對脾胃功能起到雙向調節作用,以緩解胃脹悶感。百會、神庭可調神通絡,安神理氣。中脘為胃之募穴,配胃之合穴足三里,可行氣導滯,和胃止痛。內關、公孫均為八脈交會穴,可行氣化痰,和胃止痛。配風池以通經活絡,行氣止痛;配太沖以增強行氣化痰,通絡止痛之效。本次研究顯示治療組療效明顯優于對照組(P<0.05),且治療組對氣虛血瘀型CAG 患者典型癥狀改善優于對照組(P<0.05)。提示電針結合丹芪祛瘀止痛顆粒具有益氣化瘀、理氣止痛、調神通經的功效。通過分析對比治療前、后患者胃鏡結果發現:治療組改善CAG 患者胃鏡評分程度更大(P<0.05)。目前,胃黏膜可分泌胃泌素17(G17)已作為血清活檢指標篩查胃癌及胃癌前病變[15]。大量研究表明G17 的上升與胃黏膜萎縮程度呈負相關[16]。胃動素(MTL)的作用是促進和影響胃腸運動及胃腸道對水、電解質的運輸,促進胃強力收縮和小腸分節運動,從而可加速小腸的傳遞時間[17]。對2 組CAG 患者治療前、治療后MTL、G17 比較后發現治療后2 組MTL、G17 水平顯著提高(P<0.05),且治療組提高程度更大(P<0.05)。提示電針結合丹芪祛瘀止痛顆粒能刺激氣虛血瘀型CAG 患者機體釋放G17、MTL,進而將機體外周神經系統肽能神經元激活[18],使胃腸收縮活動增強,改善相關癥狀。治療組較之對照組顯著提高CAG 患者Hp 轉陰率(P<0.05),提示電針結合丹芪祛瘀止痛顆粒能改善CAG 患者Hp 感染情況,有助于患者預后。

綜上所述,電針配合丹芪祛瘀止痛顆粒對治療氣虛血瘀型萎縮性胃炎臨床療效較好,對改善其典型癥狀改 善存在優勢,其作用機制可能通過促使氣虛血瘀型CAG 患者機體釋放G17、MTL,進而激活機體外周神經系統肽能神經元,使胃腸收縮活動增強,改善相關癥狀,進一步改善胃鏡評分,提高Hp 轉陰率。