清熱涼血方對血熱型銀屑病外周血CD4+T細胞表面TIGIT表達的影響

王菲菲,張雪松,白彥萍

(1.北京中醫(yī)醫(yī)院順義醫(yī)院,北京 101300;2.中日友好醫(yī)院,北京 100029)

銀屑病,中醫(yī)稱之為“白疕”,臨床主要特征為紅斑、鱗屑,且伴有不同程度的瘙癢[1]。目前,銀屑病被認為是一種免疫細胞功能異常所引起的炎癥性皮膚病。免疫細胞尤其是CD4+T 淋巴細胞功能異常在銀屑病發(fā)病過程中起到重要作用[2]。TIGIT 是一種免疫毒性顯著低于CTLA-4、PD-1 等的共抑制分子[3]。可通過激活CD4+T 細胞上TIGIT 信號通路,抑制CD4+T細胞增殖及功能[4-5]。臨床上針對免疫靶點的探索已成為治療銀屑病的研究重點。清熱涼血方是白彥萍教授在多年臨床經(jīng)驗的基礎上,研制出針對血熱型銀屑病的方藥。課題組前期研究中發(fā)現(xiàn)清熱涼血方可改善銀屑病患者CD4+T 細胞功能[6]。因此,探究清熱涼血方是否可通過干預TIGIT 表達調節(jié)銀屑病患者外周血CD4+T 細胞增殖及其功能,將為銀屑病的治療提供新方法和新思路。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇中日友好醫(yī)院皮膚科門診及病房血熱型銀屑病患者28 例,男14 例,女14 例,平均年齡(45.77±16.79)歲;平均病程(13.63±11.21)年,PASI評分(10.43±6.35)分。健康對照組14 例,為北京中醫(yī)藥大學體檢健康的大學生及中日友好醫(yī)院體檢健康的醫(yī)護工作人員,男6 例,女8 例,年齡(43.54±15.62)歲。在血熱型銀屑病組中選取PASI評分>10 分的8 例患者與健康對照組中的8 例進行外周血細胞因子的比較,并對此8 例患者進行治療干預以及前后對比。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫(yī)診斷符合中華醫(yī)學會皮膚性病分會銀屑病學組制定的《中國銀屑病治療專家共識(2014 版)》。中醫(yī)辨證診斷符合《尋常型銀屑病中醫(yī)外治特色療法專家共識(2017 年)》中“血熱證”的診斷標準,主癥:瘙癢,鱗屑,紅斑;次癥:心煩易怒,口干口渴,大便燥結,小便黃;舌脈:舌質紅或絳,苔黃,脈滑或弦數(shù)。

1.2.2 病情嚴重程度判斷 依據(jù)國際通用的銀屑病面積和嚴重程度指數(shù)(psoriasis area and severity index,PASI)標準,包括皮損面積評分和皮損嚴重程度評分。

1.3 納入標準 1)18~65 周歲確診為血熱型銀屑病患者;2)初發(fā)未經(jīng)治療者;3)4 周內未接受系統(tǒng)治療者;4)簽署知情同意書者。

1.4 排除標準 1)嚴重感染、創(chuàng)傷等應激狀態(tài)者;2)妊娠期及哺乳期患者;3)合并有自身免疫性疾病、循環(huán)系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、泌尿系統(tǒng)、內分泌系統(tǒng)和造血系統(tǒng)等嚴重原發(fā)性疾病、常規(guī)用藥無法控制病情的患者,合并腫瘤的患者,合并精神系統(tǒng)疾病且不能配合的患者。標本采集均在征得患者知情的前提下進行,并簽署知情同意書,實驗結束后將實驗結果告知患者。

1.5 治療方法

1.5.1 給藥劑量和頻率 清熱涼血方方藥組成:生地黃15 g,牡丹皮15 g,紫草15 g,赤芍15 g,蛇莓10 g,白英15 g,土茯苓15 g,白花蛇舌草15 g。水煎400 mL,每日1 劑,分2 次服用。上述各藥物由中日友好醫(yī)院制劑室調配,煎煮至400 mL并分裝,每日2次,每次200 mL 口服。每次復診時將藥袋回收。

1.5.2 治療和隨訪周期 治療周期為2 個月,每2 周復診1 次,在第2 個月對患者進行指標檢測。

1.6 臨床療效評價 療效評價標準以銀屑病PASI評分為根據(jù),由2 名未參與研究的副主任醫(yī)師及以上的盲態(tài)醫(yī)生對2 組治療前后分別予以PASI評分。

1.7 血漿細胞因子檢測 采用CBA 法檢測患者治療前后外周血中IFN-g、IL-17、IL-10 含量,比較治療前后外周血中IFN-g、IL-17、IL-10 含量變化。具體檢測步驟嚴格按試劑盒說明書進行(CBA Human Soluble Protein Flex Set,美國BD 公司)。

1.8 流式細胞儀檢測TIGIT 表達 使用Focill 密度梯度離心法獲取外周血單個核細胞(PBMCs)標本,將1×106PBMCs 細胞懸液定容至100 uL。分別加入3 μL Alexa Fluor?488-CD3,3 μL APC-CD4,25 μL PE-TIGIT抗體,室溫避光孵育30 min;孵育結束后,在流式管中加入1 mL PBS,常溫離心,1 500 r/min,5 min;每管用300 μL PBS 重懸;將重懸的細胞過濾后,上流式細胞儀檢測PBMCs 中TIGIT+CD4+T 細胞的表達頻率。

1.9 統(tǒng)計學方法 采用Excel 和SPSS 20.0 統(tǒng)計軟件進行統(tǒng)計學分析。實驗數(shù)據(jù)以均數(shù)±標準差()表示。組內治療前后比較采用Wilcoxon配對檢驗;P<0.05 表示差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 2 組外周血TIGIT 表達比較 TIGIT+CD4+T 細胞在銀屑病患者中表達頻率為(10.88±0.54)%,顯著低于健康對照組的(17.29±1.11)%,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.01)。

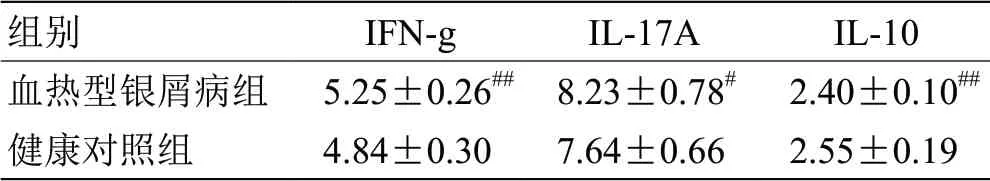

2.2 2組外周血IFN-g、IL-10、IL-17A表達比較 見表1。

表1 2 組外周血IFN-g、IL-10、IL-17A 表達比較(,n =8) (pg/mL)

表1 2 組外周血IFN-g、IL-10、IL-17A 表達比較(,n =8) (pg/mL)

注:與健康對照組比較,# P <0.05,## P <0.01

2.3 血熱型銀屑病組治療前后PASI評分情況 患者經(jīng)治療后PASI評分為(10.62±0.40)分,較治療前的(16.99±0.76)分顯著下降,差異具有統(tǒng)計學意義(P< 0.05)。

2.4 血熱型銀屑病組治療前后外周血TIGIT 表達情況 患者經(jīng)治療后TIGIT+CD4+T 細胞表達頻數(shù)為(17.35±0.76)%,較治療前的(12.41±0.83)%顯著升高,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.01)。

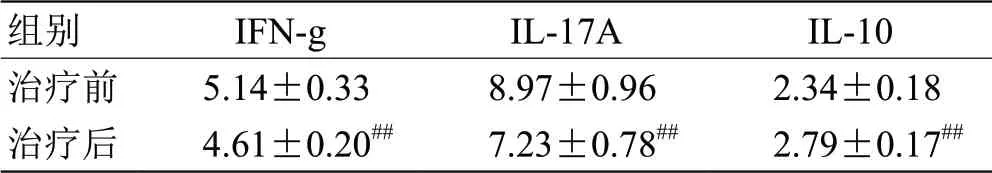

2.5 血熱型銀屑病組治療前后血漿IFN-g、IL-10、IL-17A 表達比較 見表2

表2 血熱型銀屑病組治療前后血漿IFN-g、IL-10、IL-17A表達比較(,n =8) (pg/mL)

表2 血熱型銀屑病組治療前后血漿IFN-g、IL-10、IL-17A表達比較(,n =8) (pg/mL)

注:與治療前比較,## P <0.01

3 討論

銀屑病發(fā)病率逐年升高,目前全球患病人數(shù)將近1.25 億,為全球性重大疑難病[7-8]。其發(fā)病機制比較公認是在多基因遺傳背景下,受到環(huán)境因素的影響,有多種免疫細胞及炎癥性細胞因子參與其中[9-10]。大量證據(jù)顯示,免疫細胞尤其是T 淋巴細胞功能失調在本病發(fā)病過程中起到重要作用[11]。淋巴細胞和上皮細胞之間的交互作用促發(fā)并維持了銀屑病的“炎癥微環(huán)境”[12]。活化的淋巴細胞浸潤至皮膚并釋放多種細胞因子和趨化因子,如Th1 和Th17 細胞釋放的IFN-g 和IL-17,可促進免疫細胞的募集、刺激角質形成細胞增殖及產(chǎn)生炎癥因子,促使了銀屑病特征性皮損的發(fā)生發(fā)展[13-14]。在淋巴細胞活化過程中除需要MHC-肽-TCR復合體給予第一信號外,第二信號即共刺激信號在后續(xù)活化及功能維持方面起重要作用[15]。共刺激分子在多種疾病如免疫性疾病、腫瘤等的發(fā)病過程中,通過影響淋巴細胞功能參與疾病的發(fā)生發(fā)展。共刺激分子根據(jù)其主要功能可分為正性共刺激分子和負性共刺激分子兩類,分別對T 細胞產(chǎn)生刺激性及抑制性作用,其中抑制性分子的受體又稱免疫檢查點,可以通過與其配體特異性結合抑制T 細胞過度活化及增殖,在維持免疫穩(wěn)態(tài)方面發(fā)揮關鍵作用。

TIGIT 是T 細胞活化和增殖過程中具有重要作用的共抑制信號[16]。在某些自身免疫性疾病中激活T 細胞TIGIT 信號通路,能夠顯著影響T 細胞的功能和增殖分化[17-18]。TIGIT 可以通過3 種不同方式直接或間接調節(jié)Th1/Th17 對自身抗原及前炎性因子反應發(fā)揮免疫抑制作用:1)TIGIT 可以通過直接抑制T 細胞的活化發(fā)揮作用;2)Treg 細胞表面的TIGIT 通過與APCs上的CD155 結合,誘導耐受性APCs 釋放IL-10,從而發(fā)揮抑制作用;3)TIGIT 通過促進Treg 細胞釋放IL-10,F(xiàn)gl2,選擇性地抑制Th1/Th17 功能[19]。研究[20]進一步發(fā)現(xiàn),TIGIT+Treg 細胞與TIGIT-Treg 細胞相比,TIGIT+Treg細胞顯示了其對Th1/Th17特有的抑制作用。研究[21]表明銀屑病患者存在Treg/Th17 比例失衡,引起IL-17、IFN-g 等細胞因子釋放增加,導致疾病的發(fā)生發(fā)展。因此,我們推測通過使銀屑病患者CD4+T 細胞TIGIT 表達增高,可能在銀屑病的治療中具有一定的潛在價值。

銀屑病發(fā)病機制復雜,且病程易反復[22-23],屬于中醫(yī)藥治療的優(yōu)勢病種。中醫(yī)倡導整體觀念、重視臟腑氣血辨證,“外治必本諸于內”是中醫(yī)治療皮膚病的基本原則。“血分辨證”是目前在臨床上應用較為廣泛也普遍被眾多醫(yī)家接受的銀屑病辨證論治方法[24]。血分辨證主要分為血熱證、血瘀證、血燥證、血虛證等。流行病學研究發(fā)現(xiàn),“血熱證”在所有證型中發(fā)病率最高。清熱涼血方是白彥萍教授根據(jù)臨床工作中所診治的血熱型銀屑病發(fā)病特點和中藥藥理學研究進展的自擬方。本課題組在前期研究中發(fā)現(xiàn),清熱涼血方可以通過影響多個信號通路發(fā)揮治療作用,但處于銀屑病發(fā)病機制“上游”的TIGIT 信號通路在銀屑病中的研究較少。因此,課題組從免疫學角度出發(fā),探索TIGIT 在銀屑病發(fā)病過程中的作用,結果顯示TIGIT在血熱型銀屑病患者外周血CD4+T 細胞中呈低表達狀態(tài),并且清熱涼血方在上調血熱型銀屑病患者CD4+T細胞表面TIGIT 表達的同時抑制IFN-g 和IL-17A 的分泌,從而發(fā)揮治療作用。