基于PSFR模型的江西省東江流域生態(tài)安全評估研究

劉慧麗,查東平,馮明雷,萬 瑩

(江西省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究與規(guī)劃院,江西 南昌 330077)

20 世紀(jì)80 年代以來,隨著生態(tài)惡化和環(huán)境問題日益突出,生態(tài)安全問題研究引起了地學(xué)、生態(tài)學(xué)以及資源與環(huán)境科學(xué)等專業(yè)學(xué)者的廣泛關(guān)注[1-9]。生態(tài)安全評估逐漸成為生態(tài)系統(tǒng)以及區(qū)域環(huán)境管理的熱點問題,但何為“生態(tài)安全”,國內(nèi)外不同學(xué)者尚未達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識,對生態(tài)安全定義認(rèn)識不同,所選擇的評估框架和方法也不同,相繼提出了一系列定量與定性的評估方法,從短期到長期的時間尺度和從地方到區(qū)域的空間尺度上等[10-13]。 評價方法主要有生態(tài)模型法、數(shù)學(xué)模型法、景觀生態(tài)模型法和數(shù)字地面模型法[14-18],評價指標(biāo)體系主要為多因子綜合評價模型,如“壓力-狀態(tài)-響應(yīng)”模型(PSR,1994)、“驅(qū)動力-狀態(tài)-響應(yīng)”模型(DSR,1996)、“驅(qū)動力-壓力-狀態(tài)-暴露-影響-響應(yīng)”模型(DPSEEA,1996)、“驅(qū)動力-壓力-狀態(tài)-影響-響應(yīng)”模型(DPSIR,1998)[19-22]。 其中針對河流生態(tài)系統(tǒng)健康安全評價主要包括綜合指數(shù)評價方法、生態(tài)模型方法、景觀生態(tài)學(xué)方法、生態(tài)承載力分析法和經(jīng)濟(jì)評價方法等。 國際上主要運(yùn)用的河流健康評價模型主要有2 類:一類模糊評價法如RIVPACS、AUSRIVAS 等,另一類綜合健康指數(shù)法有IBI、RCE等。

近年來,中國在河流健康評價方法和評價指標(biāo)體系的研究上也有所進(jìn)展。 Karr[2]最早以魚類為研究對象,建立了采用IBI評價河流健康狀況的方法。此后該方法不斷完善,評價對象從冷水性溪流擴(kuò)展到暖水性溪流、湖泊、河流、河口、濕地等不同類型的水體[23-27]。 國內(nèi)學(xué)者車越、吳阿娜等[15-17]通過理化參數(shù)、生物指標(biāo)、形態(tài)結(jié)構(gòu)、水文特征和河岸帶狀況等5 個一級指標(biāo)和17 個二級指標(biāo)對上海市河流進(jìn)行了健康評價。 傅春等[28]通過基于層次分析的撫河撫州段河流健康綜合評價,從撫河的自然形態(tài)狀況、生態(tài)環(huán)境狀況和社會服務(wù)狀況三方面特征,選取具有代表性的定量與定性相結(jié)合的21 個指標(biāo)作為評價體系的指標(biāo),通過參考現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并結(jié)合專家評判確定評價標(biāo)準(zhǔn),客觀地綜合對撫河段生態(tài)安全狀況進(jìn)行評估。 解雪峰等[29]利用PSR模型和RS 和GIS 技術(shù),選取18 項評價指標(biāo),揭示東陽江流域生態(tài)安全的空間分布規(guī)律。 張遠(yuǎn)等[11]研究中提出的流域水生態(tài)安全評估方法充分考慮流域完整性和整體性,篩選應(yīng)用頻率較高的指標(biāo),增加生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能等方面的指標(biāo),較科學(xué)、全面地反映生態(tài)安全的現(xiàn)實狀況。

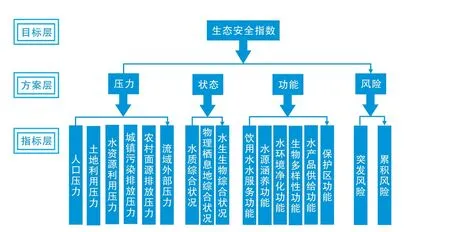

目前現(xiàn)有研究中指標(biāo)體系中,學(xué)者對生態(tài)安全的認(rèn)知提出相應(yīng)的評估指標(biāo)和評估因子,在因子選取上人為主觀因素占比較大,主要依賴于學(xué)者自身的判斷和經(jīng)驗獲取,并未能全面客觀反映復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)的服務(wù)功能及生態(tài)風(fēng)險狀況,安全評估結(jié)果存在一定局限性。 本文在前人研究成果的基礎(chǔ)上構(gòu)建并優(yōu)化了東江流域生態(tài)安全評估體系,構(gòu)建了目標(biāo)層、方案層、因素層和指標(biāo)層組成的四層指標(biāo)體系,涵蓋生態(tài)環(huán)境壓力、生態(tài)系統(tǒng)健康、生態(tài)服務(wù)功能和生態(tài)風(fēng)險等4 項專項指標(biāo)17 個評估要素39 個評估指標(biāo),對評價指標(biāo)進(jìn)行了本地優(yōu)化校準(zhǔn),遠(yuǎn)優(yōu)于現(xiàn)有研究提出的17 ~21 個指標(biāo)的評估體系,為全面診斷流域生態(tài)環(huán)境問題提供了科學(xué)支撐,推動了東江全流域尺度生態(tài)完整性和生態(tài)風(fēng)險控制精細(xì)化管理。

1 研究區(qū)選擇與生態(tài)安全評估方法

1.1 研究區(qū)概況

東江是珠江流域第三大水系,發(fā)源于贛州市尋烏縣椏髻缽,在江西省境內(nèi)流經(jīng)安遠(yuǎn)、尋烏和定南縣3 縣,主要包括尋烏水和定南水兩大水系,主河長127 km,源頭區(qū)域東西寬110 km,南北長95.5 km,流域面積約3 510 km2,約占東江全流域面積的10%,年平均徑流量29.21 億m3,占東江年平均徑流量的12%。 流域以山地、丘陵為主,屬亞熱帶季風(fēng)氣候,多年平均降雨量為1 753 mm,區(qū)內(nèi)植被類型屬中國東南部原生型常綠葉針葉林、針闊混交林及闊葉林。 東江流域是一個集森林、濕地、草地于一體的復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng),是流域沿岸、珠三角和香港等地的重要飲用水水源地,其水質(zhì)好壞直接關(guān)系區(qū)域可持續(xù)發(fā)展,是名副其實的“生命水”“政治水”“經(jīng)濟(jì)水”,在中國生態(tài)安全戰(zhàn)略格局中起了非常重要的地位。 本文選擇江西省東江流域作為研究對象,在2017 年對東江流域進(jìn)行生態(tài)安全調(diào)查,以與鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合的定南水和尋烏水小流域為評估單元,構(gòu)建流域生態(tài)安全評估體系并進(jìn)行流域生態(tài)安全評估,研究方法具有代表性和典型性,為下一步生態(tài)環(huán)境保護(hù)方案制定提供科學(xué)依據(jù)。 江西省東江流域研究位置及范圍見圖1。

圖1 江西省東江流域研究范圍

1.2 評估指標(biāo)體系建立

生態(tài)安全的評估是一項艱巨而復(fù)雜的工作,要立足于安全,從安全的廣度、深度入手,從安全的角度上進(jìn)行。 基于備選評估指標(biāo)體系,進(jìn)一步篩選能夠反映江河生態(tài)安全狀況的關(guān)鍵指標(biāo),并以此為依據(jù)進(jìn)行江河生態(tài)安全綜合評估。 依據(jù)數(shù)據(jù)可得性、指標(biāo)獨(dú)立性、顯著性及指示性原則,基于多元統(tǒng)計理論,通過主成分分析識別指標(biāo)對江河生態(tài)系統(tǒng)特征貢獻(xiàn)率,通過相關(guān)分析識別指標(biāo)之間的相關(guān)性,篩選具有代表性和獨(dú)立性指標(biāo)。 最后結(jié)合江河實際情況,根據(jù)專家經(jīng)驗判斷確定評估指標(biāo)。 利用Statistica軟件或SPSS 軟件實現(xiàn),具體思路與步驟為:①基于指標(biāo)數(shù)據(jù),利用專家經(jīng)驗,分析指標(biāo)與江河生態(tài)系統(tǒng)以及人類干擾程度的關(guān)系,將不敏感指標(biāo)或者具有歧義的指標(biāo)篩除;②將指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化,利用主成分分析方法(PCA)對指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析,根據(jù)提取主成分個數(shù)累計方差超過70%的原則,通過最大方差旋轉(zhuǎn)法(Varimax),經(jīng)因子載荷矩陣旋轉(zhuǎn)后選擇載荷值大于0.6 的指標(biāo)作為下一步待篩選指標(biāo);③對上述步驟篩選后余下的指標(biāo)進(jìn)行正態(tài)分布檢驗,然后對符合正態(tài)分布的候選指標(biāo)采用Pearson相關(guān)分析,不符合正態(tài)分布的候選指標(biāo)采用Spearman 相關(guān)分析。 根據(jù)顯著性水平確定各指標(biāo)間信息重疊程度,并根據(jù)專家經(jīng)驗判斷識別具有代表性的獨(dú)立性指標(biāo)。

通過以上分析,按照層次分析法(AHP)的思想建立一個多層次的目標(biāo)-指標(biāo)體系,指標(biāo)篩選后得到圖2 所示的指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)。 本研究構(gòu)建了目標(biāo)層、方案層、因素層和指標(biāo)層組成的四層指標(biāo)體系,包括1 個目標(biāo)層、4 個方案層、17 個因素層和39 個指標(biāo)層,對各項進(jìn)行加權(quán)求和法計算指標(biāo)分值,并根據(jù)分值確定分等級歸類。 根據(jù)所處東江流域的特點,將影響東江流域生態(tài)安全的因素分為壓力、狀態(tài)、功能及風(fēng)險4 項方案層,以人口壓力、土地利用壓力、水資源利用壓力、城鎮(zhèn)污染和農(nóng)村面面源排放壓力以及流域外部壓力等6 項指標(biāo)為壓力方案層,以水質(zhì)綜合狀況、物理棲息地綜合狀況、水生生物綜合狀況等3 項指標(biāo)作為狀態(tài)方案層,以飲用水服務(wù)、水源涵養(yǎng)、水環(huán)境凈化、生物多樣性、水產(chǎn)品供給和保護(hù)區(qū)等6 項指標(biāo)作為功能方案層,以突發(fā)風(fēng)險和累積風(fēng)險等2 項指標(biāo)作為風(fēng)險方案層,共同構(gòu)建東江流域生態(tài)安全調(diào)查評估指標(biāo)體系。 東江流域生態(tài)安全評估指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)見圖2。

圖2 東江流域生態(tài)安全評估指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)

1.3 計算模型及權(quán)重確定

1.3.1 計算方法

選擇加權(quán)求和法作為模型基本算法[10]。

a)方案層用式(1)計算:

式中 Bi——第i個方案層的計算結(jié)果;xij——第i個方案層的第j個指標(biāo)值;wj——第i個方案層的第j個指標(biāo)的權(quán)重。

b)目標(biāo)層即生態(tài)安全指數(shù)(ESI)用式(2)計算,其結(jié)果是一個0 ~100 之間的數(shù)值:

式中 ESI——生態(tài)安全指數(shù);Bi——第i個方案層的值。

1.3.2 權(quán)重確定

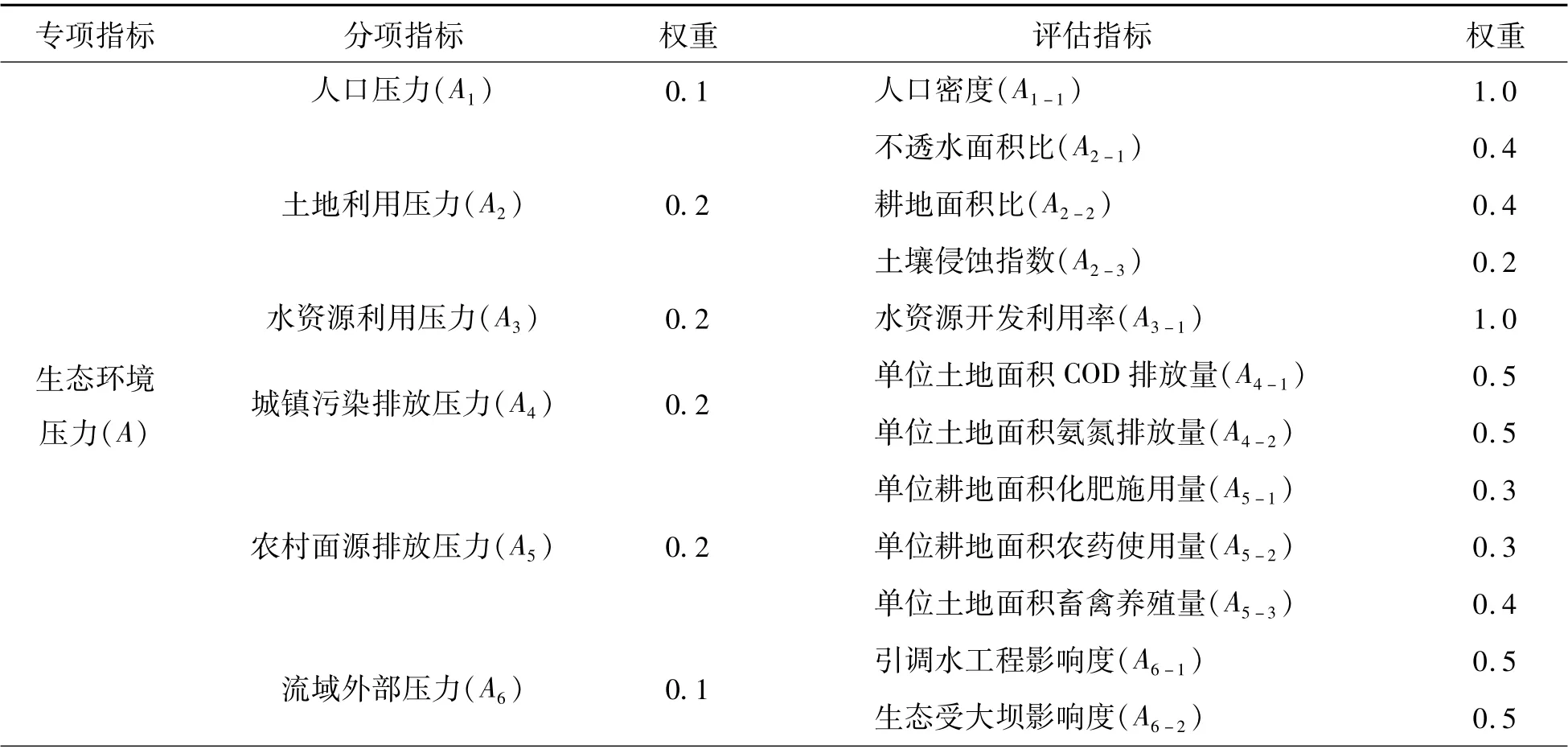

基于重新篩選后的評估指標(biāo)體系,需要重新確定指標(biāo)權(quán)重,即判斷矩陣,采用專家咨詢的方法進(jìn)行評判。 根據(jù)AHP方法可得出每個專家的評價指標(biāo)權(quán)重,4 類專項指標(biāo)權(quán)重均為0.25。 根據(jù)東江流域的特點,在江河生態(tài)系統(tǒng)健康評估專項水生生物綜合狀況(B3)將形成著生藻類(B3-1)、大型底棲動物(B3-2)、魚類(B3-3)、水生植物(B3-4)等4 方面指標(biāo),權(quán)重分別為0.20、0.30、0.30 和0.20;由于東江流域所在尋烏縣稀土礦山開采面積較大,氨氮超標(biāo)的風(fēng)險較大,因此在生態(tài)風(fēng)險專項累積風(fēng)險(D2)中增加礦山非金屬氨氮類指標(biāo)評價,將有毒有害有機(jī)物類(D2-1)、重金屬類(D2-2)和礦山非金屬氨氮類(D2-3)的權(quán)重分別調(diào)整為0.3、0.2、0.5,其他權(quán)重不變。 東江流域生態(tài)安全評估指標(biāo)權(quán)重見表1。

表1 東江流域生態(tài)安全評估指標(biāo)權(quán)重

1.4 綜合評估

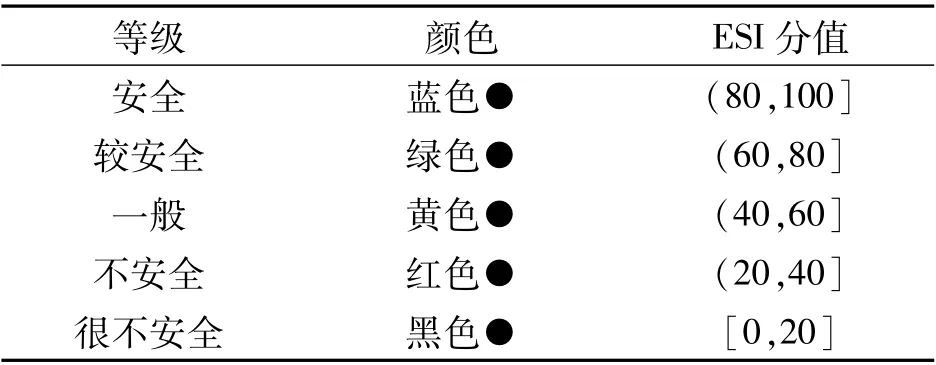

參照2016 年水利部等部門聯(lián)合發(fā)布的《江河生態(tài)安全調(diào)查與評估技術(shù)指南》[10],應(yīng)用“壓力-狀態(tài)-功能-風(fēng)險(PSFR)”模型,將社會經(jīng)濟(jì)活動對江河生態(tài)系統(tǒng)壓力評估、江河水生態(tài)系統(tǒng)狀態(tài)評估、江河生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能評估、江河生態(tài)系統(tǒng)風(fēng)險評估結(jié)果的分值進(jìn)行求和平均,最終得出江河生態(tài)安全指數(shù)(ESI),評估當(dāng)前江河生態(tài)安全狀況(分5個等級:安全、較安全、一般安全、不安全和很不安全)。

式中 Ej——第j個分項指標(biāo)的分值;wji——第j個分項指標(biāo)中第i個評估指標(biāo)的權(quán)重;Vji——第j個分項指標(biāo)中第i個評估指標(biāo)的分值;n——第j個分項指標(biāo)中評估指標(biāo)的個數(shù)。

以江河生態(tài)安全指數(shù)對東江流域生態(tài)安全狀況進(jìn)行評估,評價標(biāo)準(zhǔn)見表2。

表2 江河生態(tài)安全評估標(biāo)準(zhǔn)[10]

續(xù)表1 東江流域生態(tài)安全評估指標(biāo)權(quán)重

2 東江流域生態(tài)安全評估結(jié)果

2.1 評估結(jié)論

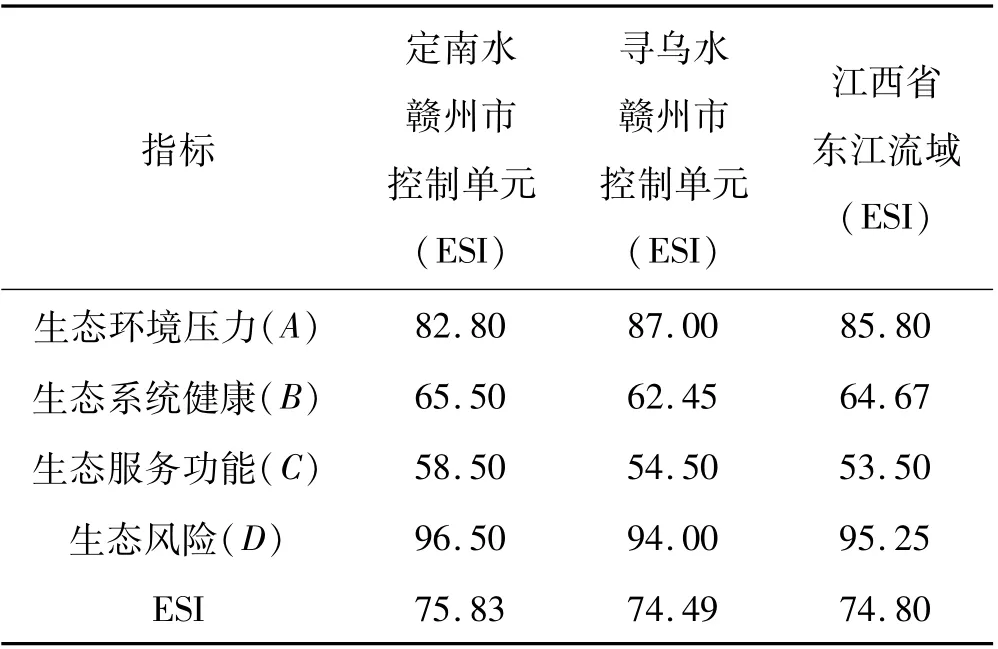

依據(jù)流域內(nèi)各相關(guān)部門所掌握的各項指標(biāo)數(shù)據(jù),補(bǔ)充調(diào)查流域內(nèi)主要河流斷面水質(zhì)和水生生態(tài)數(shù)據(jù),將層次分析法(AHP)結(jié)合利用RS 和GIS 技術(shù)應(yīng)用“壓力-狀態(tài)-功能-風(fēng)險(PSFR)”模型應(yīng)用在江西省東江流域,對定南水控制單元、尋烏水控制單元以及東江流域各項指標(biāo)進(jìn)行單項評估,并將社會經(jīng)濟(jì)活動對江河生態(tài)系統(tǒng)壓力評估、江河水生態(tài)系統(tǒng)狀態(tài)評估、江河生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能評估、江河生態(tài)系統(tǒng)風(fēng)險評估的分值結(jié)果進(jìn)行求和平均,最終得出江西省東江流域江河生態(tài)安全指數(shù)(ESI)為74.80 分(其中定南水贛州市控制單元ESI為75.83分,尋烏水贛州市控制單元為74.49 分),對照評估標(biāo)準(zhǔn),東江流域總體處于較安全級別。 東江流域生態(tài)安全綜合評估各分項評估結(jié)果見圖3。

圖3 江西省東江流域生態(tài)安全各項評估分值

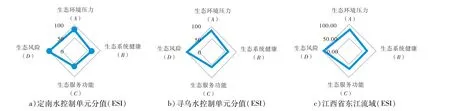

控制單元及流域總體生態(tài)環(huán)境壓力、生態(tài)系統(tǒng)健康、生態(tài)服務(wù)功能及生態(tài)風(fēng)險的綜合評估結(jié)果見表3,建立4 坐標(biāo)的雷達(dá)見圖4。

圖4 江西省東江流域生態(tài)安全評估雷達(dá)示意

表3 江西東江流域生態(tài)安全綜合評估結(jié)果

2.2 評估結(jié)果分析與問題診斷

根據(jù)評價結(jié)果可知,當(dāng)前江西省東江流域內(nèi)水質(zhì)狀況總體良好,但由于流域內(nèi)稀土礦物開采、臍橙種植、工業(yè)園區(qū)建設(shè)等生產(chǎn)活動影響,流域水環(huán)境風(fēng)險相對較高。 據(jù)調(diào)查,東江流域年農(nóng)藥施用量為1 320.16 t,流域農(nóng)業(yè)用地面積為834.20 km2,單位農(nóng)業(yè)用地面積農(nóng)藥施用量為15.83 kg/(hm2·a),值小于20 kg/(hm2·a),評價等級為五級,說明流域內(nèi)農(nóng)藥施用量過高,面源污染較嚴(yán)重,隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展,流域水環(huán)境、水資源和水生態(tài)與流域內(nèi)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的矛盾將日益突出。

據(jù)調(diào)查評價,東江流域濕地覆蓋率為1.11%,森林覆蓋率70.31%,草地覆蓋率1.22%,水源涵養(yǎng)指數(shù)25.35%,評分值為51.29 分,評分等級為三級。 主要原因為東江流域?qū)俣嗌降貐^(qū),位于武夷山南端余脈與南嶺東端余脈交錯地帶,屬亞熱帶南端,是一個以山地、丘陵為主的地區(qū),濕地面積較小,在部分地區(qū)(尋烏水贛州市控制單元內(nèi)的文峰鄉(xiāng))礦山開發(fā)等人類活動明顯,侵占了濕地。 外來入侵植物數(shù)量有增多趨勢,其中鳳眼蓮(水葫蘆)傳播速度尤為迅速,在流域范圍內(nèi)因水電站隔離而形成的緩流水體中大片繁殖,嚴(yán)重干擾生態(tài)環(huán)境。 外來物種一年蓬、薇甘菊、三裂葉豚草、刺莧、小白酒菊、香附子等也逐漸出現(xiàn)在江西省東江流域。

據(jù)調(diào)查評價,東江流域閘壩數(shù)量為87 個,河流長度557.72 km,利用連通性指數(shù)計算得出江西省東江流域連通性指數(shù)為15.6,評價等級為五級,梯級電站大壩阻隔了江河的連通性,改變了河道的水文條件,導(dǎo)致東江流域魚類資源變動很大。 主要表現(xiàn)為魚類資源明顯下降,漁獲物的種類組成也發(fā)生相應(yīng)變化,青、草、鰱、鳙、鯪等經(jīng)濟(jì)魚類在漁獲物中比例下降,稀有種類的缺失,如白甲魚等,相反經(jīng)濟(jì)價值較低的中小型魚類的數(shù)量卻逐漸上升。 主要原因為流域內(nèi)修建梯級水電站導(dǎo)致魚群孵化區(qū)受淹,四大家魚產(chǎn)卵場逐漸消失,既破壞了魚類的產(chǎn)卵場,又堵截了洄游性、半洄游性魚類上溯產(chǎn)卵的通道,使急流產(chǎn)卵的青、草、鰱、鯪等因產(chǎn)卵的生態(tài)條件不能滿足,影響了魚類繁殖,品種數(shù)量受到嚴(yán)重的影響而逐漸消亡;此外,外來入侵齊氏羅非魚(Coptodon zillii)也有增多趨勢,這也將成為魚類種質(zhì)資源保護(hù)面臨的重大問題之一。

根據(jù)東江流域的生態(tài)安全評估結(jié)果發(fā)現(xiàn)東江流域的生態(tài)健康受損癥狀,并建立受損原因診斷矩陣,結(jié)合矩陣和安全評估指標(biāo)得分篩選出江河生態(tài)安全受損原因清單。 東江流域的生態(tài)健康受損原因診斷矩陣見表4,由表4 可知受損癥狀主要體現(xiàn)在物理棲息地質(zhì)量、魚類完整性、水生植物完整性和水源涵養(yǎng)功能等方面,主要環(huán)境壓力來源是農(nóng)業(yè)面源污染(果業(yè)種植源污染)、水利工程影響、物理棲息地破壞、水源涵養(yǎng)功能不足、自然保護(hù)區(qū)級別低。 從診斷矩陣可知影響最廣泛的因素是濕地面積比,其次是農(nóng)業(yè)面源污染、水利工程、連通性影響相當(dāng),水源涵養(yǎng)指數(shù)影響最小。 因此,流域農(nóng)業(yè)面源污染、連通性是流域最優(yōu)先治理目標(biāo),其次是增加濕地面積,加強(qiáng)生態(tài)恢復(fù)。

表4 東江流域的生態(tài)健康受損原因診斷矩陣

續(xù)表4 東江流域的生態(tài)健康受損原因診斷矩陣

3 結(jié)論

本文將層次分析法(AHP)和“壓力-狀態(tài)-功能-風(fēng)險(PSFR)”模型為理論基礎(chǔ),以ESI評價模型為主線,構(gòu)建了以“人類活動壓力、生態(tài)系統(tǒng)健康、生態(tài)服務(wù)功能和生態(tài)風(fēng)險”(PEEE)為框架的4個層次的流域生態(tài)安全綜合評價指標(biāo)體系,并以江西省東江流域為例,對東江流域定南水、尋烏水控制單元以及東江流域進(jìn)行生態(tài)安全評估。 主要結(jié)論和展望如下。

a)通過評估可知江西省東江流域總體屬于安全范疇,其中定南水贛州市控制單元大于尋烏水贛州市控制單元,均處于較安全狀態(tài),定南水略好于尋烏水,但均存在流域水系不連通、水環(huán)境質(zhì)量不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),水生生物資源和多樣性減少等問題,問題的主要成因是人為干擾活動強(qiáng)烈,流域河段水工建筑密度過高,廢棄礦山徑流和果園開發(fā)面源污染隱患,重要生境面積退化,濕地面積退化,流域生態(tài)服務(wù)功能減弱等成因。 針對人為因素造成的環(huán)境污染,應(yīng)從生態(tài)保護(hù)、生態(tài)修復(fù)、水資源保護(hù)與水資源利用配置4 方面進(jìn)一步加強(qiáng)流域綜合治理和生態(tài)修復(fù),從而提高整個流域生態(tài)健康狀態(tài),最終形成良性的生態(tài)安全格局。

b)東江流域是江西省著名的“稀土之鄉(xiāng)”和“臍橙之鄉(xiāng)”,流域內(nèi)稀土礦山開采、臍橙種植面積較大,因此在生態(tài)風(fēng)險專項累積風(fēng)險中增加針對礦山開采特點的氨氮類指標(biāo),在生態(tài)環(huán)境壓力專項土地利用分項耕地面積中增加園地面積指標(biāo),進(jìn)行了本地特色化創(chuàng)新,設(shè)定的指標(biāo)體系對其他流域生態(tài)風(fēng)險控制精細(xì)化管理具有一定的借鑒意義。

c)以定南水和尋烏水小流域疊合鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政邊界作為評價單元,通過GIS 空間分析功能,結(jié)合環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和社會經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),能夠較好的探討東江流域內(nèi)部的生態(tài)安全空間分布規(guī)律,評估結(jié)果方便針對不同小流域存在的問題制定針對性的治理和保護(hù)方案,加強(qiáng)流域生態(tài)安全評估成果應(yīng)用。

d)針對江河生態(tài)安全評估有助于研究學(xué)者和管理者整體把握流域生態(tài)系統(tǒng)安全狀態(tài),評估框中加入生態(tài)安全風(fēng)險方案層有助于管理者在風(fēng)險預(yù)警方面有很好的探索,對流域內(nèi)河流的安全管理有一定的指導(dǎo)意義,在今后的指標(biāo)設(shè)置及權(quán)重占比中,應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)深入研究,在數(shù)據(jù)獲取模型的建立和決策制定提供更可靠的依據(jù),推動江河生態(tài)安全評估體系的完善和流域生態(tài)安全管理的健康發(fā)展。