漢字圖形化在動態設計中的“象”與“意”

摘? 要:漢字圖形化設計將漢字看成可以拆分的圖形元素,借文字和圖形的雙重內涵實現“象”與“意”的創造性表達。伴隨數字媒體時代的到來,動態技術的介入使漢字圖形化設計中“象”與“意”的傳達更加立體、多元化。通過分析漢字圖形化在動態設計中的“象”與“意”,對比其與傳統靜態漢字圖形化設計的異同,結合案例分析,發掘漢字圖形化在動態設計中意象傳達的特性,探索漢字設計在數字媒體時代的新思路和新方法。

關鍵詞:漢字圖形化;動態設計;象;意;傳達

基金項目:本文系廣東省教育科學“十三五”規劃項目“基于‘微文化創意產業的大學生創業教育研究”研究成果。

信息技術的持續變革,促使傳統紙質印刷媒體進入屏幕化的數字媒體時代。在屏幕媒介中,傳統媒介的靜態視覺呈現已不能滿足受眾的閱讀需求,以動態為表現的形式手段成為當下的主流。漢字圖形化設計在新媒體技術下迎來了新的發展機遇,在呈現形式上得到了重構的機會。設計維度的拓展也使其凝固在漢字中的意象伴隨著思維和形式的雙重流動源源不斷地向人們釋放,將漢字中包含的獨特內涵動態化展示,為人們提供了一種新的漢字圖形化設計思路。

一、漢字圖形化在動態設計中的“象”

(一)漢字圖形化中的“象”思維

象形是漢字創構之初偏具象的造字方法,在表現事物時繪畫性要大于抽象性,被稱為圖畫式的文字[1]。漢字通過圖畫形式讓人們能夠輕易聯想到所指事物,在表形的同時又表意。漢字創構之初的造字方法對漢字演變及之后的藝術創作都產生了深遠影響。對于漢字而言,在不斷演變中始終圍繞“象”來進行功能上的表述,“象”成為了漢字的基本特征,將物象的特征通過抽象符號表達出來,用圖形和符號的形式來傳達漢字的“意”。在今天的簡化字中,我們仍然能感受到這種圖畫式文字為漢字帶來的獨特魅力。

對于藝術創作而言,漢字的“象”思維特點,更有利于漢字設計的圖形化呈現。圖形與漢字二者的雙重組合有利于“圖文并茂”式的解讀,圖形擴充了字意的表達,使漢字設計在視覺呈現上更為豐富。漢字本身所具有的“象”的構型之美與“意”的寓意之美,使其在設計過程中始終保持著文化基因。漢字圖形化中的“象”思維,不僅僅是將漢字表達的事物特征從表象中提取出來,進行圖形化呈現,更重要的是在此過程中,表現主體對事物的理解及主體本身的情感本質[2]。“象”思維在漢字圖形化中是一種創造性的思維處理方式,扮演著舉足輕重的地位。

(二)漢字圖形化在動態設計中的“象”傳達

漢字圖形化在動態設計中的“象”是基于靜態漢字圖形化中的“象”思維,即表現形式是建立在每一幀靜態畫面的基礎上。設計者在設計畫面時要保證每一幀靜態畫面所具有的良好審美性和識別性,才能使動態畫面在時間軸的演繹上產生故事情節以左右觀者的情緒反應。當從中截取不同關鍵幀的畫面時,就像不同的故事情節片段,所呈現的畫面在色彩上的變化、圖形排列組合方式及運動方向、節奏上都不盡相同。這也是為什么動態漢字圖形化設計相比其靜態更具生命力和吸引力。漢字圖形化在三維空間上展現了新的視覺表現和更為豐富的信息,時間軸的運用賦予其新的維度,為漢字圖形化在動態設計中“象”的傳達提供了更多的可能。

二、漢字圖形化在動態設計中的“意”

(一)漢字圖形化中的“意”蘊涵

漢字圖形化中“象”是“意”的外在表現, 是一個審美載體。“意”是“象”的內在體悟,是“象”在思維上的引導。“意”在漢字圖形化設計中蘊涵著精神性和物化性兩方面的內容,在設計過程中可從這兩方面展開:“意”的精神性表現在漢字圖形化設計前,設計者在對客觀物象的反復感受和體驗中,與主觀情感結合得到的存在于頭腦中的想象;“意”的物化性表現在完成漢字圖形化設計后,設計者通過適當媒介,賦予存在于頭腦中的想象以物質實體形式的表現,使其延展為可視、可感知的設計作品[3]。漢字圖形中的“象”在“意”的精神性和物化性兩方面特點作用下,得到升華并富有深刻含義,成為寄托主觀情感的客觀物象。

(二)漢字圖形化在動態設計中的“意”傳達

漢字圖形化中,通過對其靜態“象”的感覺認知來傳達“意”的情感,而動態設計中“象”在呈現形式上得到了重構的機會,凝固在圖像中“意”的情感在空間上得以釋放,使其從圖像式的傳達上升至空間關聯的情景式傳達[4]。動態設計將人們帶入虛擬的三維場景中,不僅使設計者的思維得到轉變,其靜態漢字圖形化也在動態設計的視覺呈現和感官上得到了更多聯覺感知,加深了觀者的沉浸感和存在感。這種“意”的傳達方式在動態設計中變得更加立體化、多元化,同時也拓展了對漢字的理解,讓觀者突破地域、文化、語言的限制,體驗漢字之美、感悟漢字的博大精深。

三、漢字圖形化在動態設計中的意象傳達特性

(一)多維時間性——多維時間營造意象情境

從二維到多維的時間轉變是漢字圖形化在動態設計中意象傳達的首要特性。時間特性在傳統的平面語言中很難被進一步挖掘,這也是動態設計有別于傳統平面漢字設計最根本的元素。在二維平面視覺表現里,漢字圖形化設計根據漢字的筆畫、結體、意義,通過創意的手法,將漢字本身具有的“象”的外形結構和“意”的內在寓意表達出來。但其意象的傳達對于觀者來說,并不是都可以領悟,仍要靠觀者自身的感悟能力。而在數字媒體所呈現的多維空間里,這種意象可以通過時間來營造,靜態的圖像在時間的推移下產生流動性,呈現出連續變化的形態,形成動態化的視覺形式可帶領觀者直接進入情境,產生與二維平面不同的心理感受。

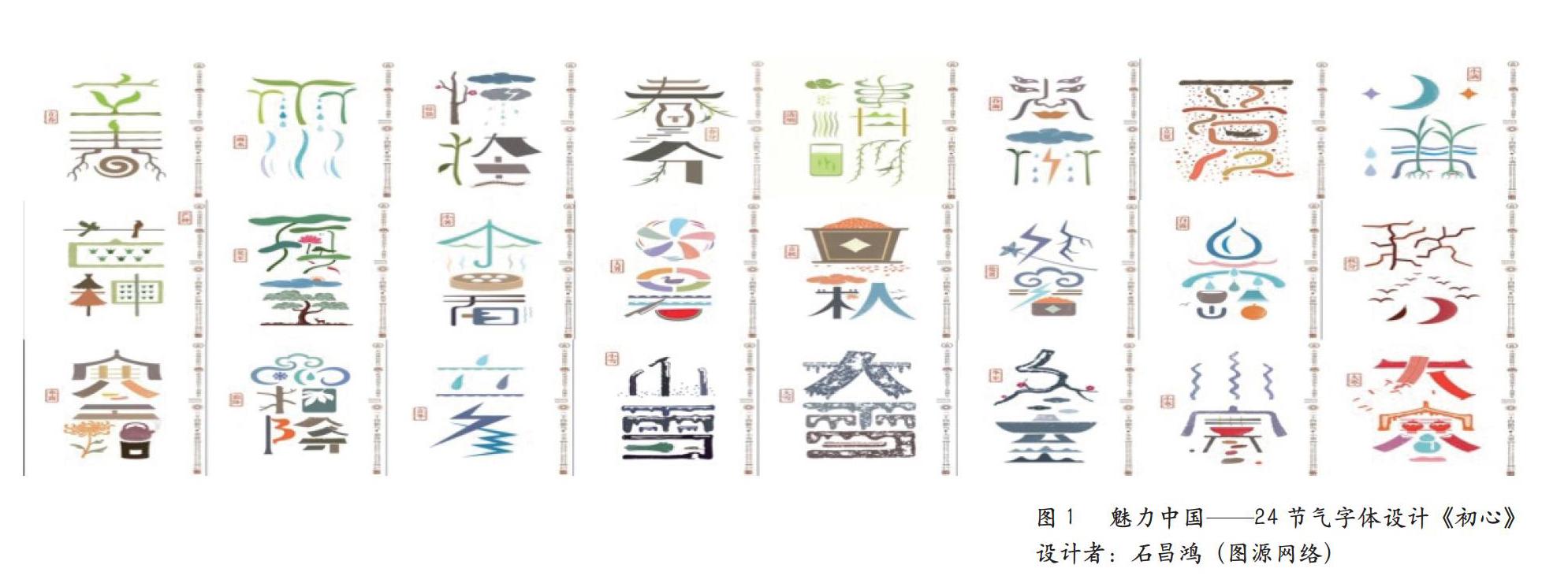

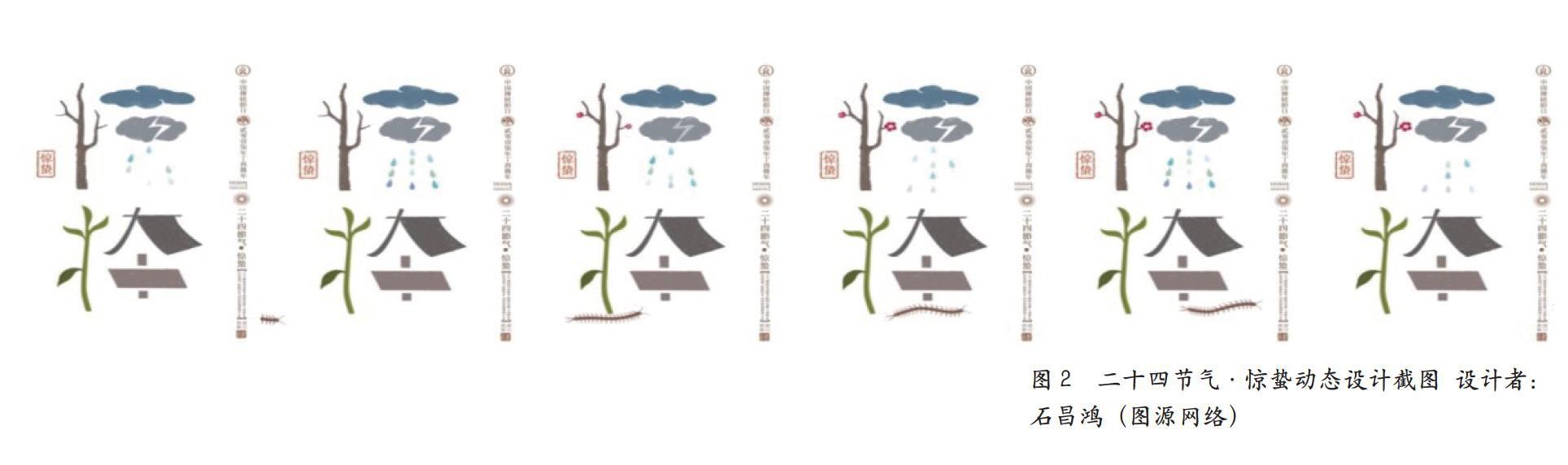

在設計師石昌鴻所創作的魅力中國——24節氣字體設計《初心》(如圖1)中,他以“漢字圖形化”的表現手法,生動有趣地將24節氣的寓意表現在畫面中,通過動態化的形式呈現,原本靜止不動的畫面有了生命,在時間的推移下舞動起來,在不失傳統風味的同時呈現出更為豐富的意趣。圖2以其中所創作的“24節氣·驚蟄”為例,在對字意的理解上,將“驚”字圖形化為待開花的樹枝和雷、雨,“蟄”字圖形化為樹葉、房屋和蛇蟲,隨著時間的變化在空間中形成一個動態的圖形,“春雷響,萬物長。一聲霹靂醒蛇蟲,天氣回暖雨水降”的畫面,在動態化的呈現下變得活靈活現。漢字圖形成為了能夠呼吸的生命體,成為故事的主角,有開始、發展、高潮、結束,觀者不必逐字去深究,就可以直接進入意象情境,對漢字產生更加深刻的心理感受。

(二)運動空間性——運動空間拓展意象思維

由靜止向運動空間轉變是漢字圖形化在動態設計中意象傳達的基本特性。運動空間使動態漢字與靜態漢字產生了本質的區別,漢字通過運動的速度和方向的不斷改變,在空間上展現出不同層次的變化,漢字在通過持續運動后更容易讓觀者產生記憶。當把靜態平面的漢字設計比作一個“事物”時,通過運動在動態化的呈現下就會變成一個“事件”。而與“事物”相比,“事件”所表達出的意象更為豐富,同時也更能拓展觀者的思維[5]。

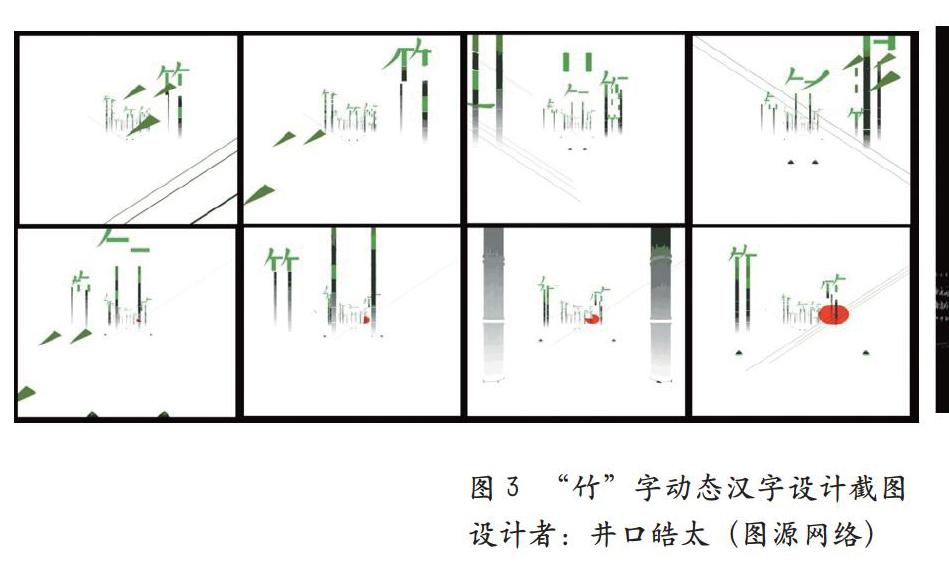

日本動態設計師井口皓太所創作的“竹”字動態設計中(如圖3),將“竹子”的意象挪用,用筆直挺立的竹節來具象化漢字中的豎筆畫,竹葉作為元素巧妙地運用于兩撇筆畫中。竹節借助色彩的變化在動態運動下不斷地更替豎筆畫,隨著畫面鏡頭的快速推動,呈現出節節上升的趨勢,隨風飄揚的竹葉也由一個空間飄入另一個空間,使畫面具有層次感和秩序感,畫面中竹葉的輕盈之意也展現得淋漓盡致。最后設計師通過在畫面中添加紅色的太陽標志,傳達出的氛圍也隨之改變,雖是中華傳統漢字,但所呈現的畫面在設計師最后的點睛之筆上變得更具日式格調。運動中圖形元素節奏的安排與色彩變化的組合,使原本靜止的漢字圖形生動起來,帶來視覺空間上的豐富體驗,這不僅拓展了漢字圖形本身的意象,也使觀者的思維得到拓展。

(三)多感交互性——多感交互激發意象共鳴

多感交互性是漢字圖形化在動態設計中意象傳達的創新特性。數字媒體擴大了動態漢字設計的多媒介表現手段,通過多樣化方式調動不同感官的融合,觸發情感,使漢字設計拉近與觀者情感上的交流,觀者也由原本被動接受信息轉化為主動參與信息[6]。在數字媒體所提供的沉浸式交互環境中,觀者在對設計作品產生交互性和可感知性的同時更能有效激發意象共鳴,觸及內心情感。

在設計師許一賓設計制作的沉浸式空間展示作品《風、月、無、邊》(如圖4)中,設計師將各個名家的書法手跡通過運用詩意化和抽象圖形的動態視覺表現,在30米長的沉浸空間中進行展示。空間中不同的聲、光、形所營造出的氛圍調動了觀者多感官的融合,使觀者沉浸在形、聲、意互通的意韻空間中;體驗式的展示,讓觀者從被動接受信息轉化為主動參與信息,與漢字進行交互,仿佛徜徉在漢字世界里,全身心地感受著漢字變化帶來的自然、微觀、抽象、禪意之美。此作品為“合”展覽板塊的主題,古人云:“合處要風回氣聚,淵永含蓄,如剡溪之棹,自去自回,且須言有盡而意無窮”。正是沉浸式的體驗空間將情與景相融,在此過程中觀者在作品中產生的交互性和可感知性更能激發其意象的共鳴,從而更加深刻地感受中華漢字的內涵意蘊。

四、結語

漢字與圖形間的意象關系彰顯了中華文化的獨特魅力,也是漢字圖形化設計的文化基因。在數字媒體技術的推動下,動態設計的多維時間性、運動空間性、多感交互性使凝固在靜態漢字圖形中的意象在空間中得以釋放,實現意象的立體化、多元化、綜合化。傳統文化與現代技術的有效結合使漢字設計在數字媒體下擁有更為廣闊的探索空間,同時也為傳承和發揚中華傳統民族特色的設計師提供了新的創作思路與方法。

參考文獻:

[1]王士立.現代漢字圖形化設計中的“象”[J].藝術科技,2016(10):239.

[2]李娜.“象”與“意”——漢字圖形化設計與表達研究[D].沈陽:沈陽航空航天大學,2018.

[3]鄭亞南.意象思維在當代藝術設計中的應用路徑[J].四川戲劇,2020(12):66-68.

[4]顧穎瑩.基于漢字構形的漢字意象可視化研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2013.

[5]李冠林.漢字動態字體設計研究[D].西安:西安美術學院,2011.

[6]張雪瑩,李湘媛.動態字體設計的情感表達分析[J].藝術教育,2018(5):164-165.

作者簡介:孫雨田,深圳大學設計學專業碩士研究生。