猴頭菇生產中主要病害及防治措施

張瑞華 王承香 田洪霞 孫百曄 丁美麗 于囡囡

(濰坊職業學院,山東濰坊261041)

猴頭菇又稱刺猬菇、山伏菌、猴頭蘑、菜花菌等,營養豐富,含有豐富的蛋白質、脂肪、纖維素、多糖,是著名的藥食兩用菌[1-2]。

我國猴頭菇的栽培地主要集中在黑龍江省海林市、浙江省常山縣、福建省古田縣等地,栽培模式有層架和碼墻式。栽培袋規格有短袋、長袋,短袋一次留1個菇,長袋留2~3個菇。筆者調查發現猴頭菇生產中常會出現菜花菇、光頭菇、粉紅菇、萎縮菇等生理性病害[3],菇體腐爛等病理性病害,以及菌絲未發滿袋內形成原基等一系列問題。現分析其形成原因,并提出了主要防治措施。

1 菇體不分化菌刺

菇體不分化菌刺主要有以下兩種。

1.1 菇體軟、蜂窩多、無刺(圖1)

猴頭菇菇體軟,菇體上面蜂窩較多,不形成菌刺。出現此癥狀的主要原因是猴頭菇生長期間溫度超過25℃。猴頭菇適宜生長的溫度為14~21℃,溫度超過此范圍菇體難以形成菌刺。

1.2 菇體表面光禿,無菌刺(圖2)

猴頭菇原基分化時,菇體表面光禿,沒有菌刺,菇體不軟且不黃(圖2),原因與原基分化時菇房中的相對濕度過高有關。猴頭菇原基分化時空氣相對濕度高于85%,就難以形成菌刺。猴頭菇原基分化時,空氣相對濕度在60%~80%,則形成菌刺細密。但若菇房中空氣相對濕度太低(低于50%),則菇體發黃,表面光禿。

此外,菌刺有無與品種及出菇潮次也有關,一般出菇潮次多,后潮菇形成菌刺的難度上升。

2 菇體畸形,菌刺少且短(圖3)

如圖3,菇體小,畸形,菌刺少且短。主要原因是出菇時菇房中溫度低于8℃,圖3菇體形成時的溫度為4~8℃。

3 出菇口上潮菇殘體上長青霉(圖4)

猴頭菇出菇口上潮殘存菇體上長青霉,主要原因是上潮菇采收后沒有及時清理殘存菇體,當菇房空間相對濕度高于70%后,殘存菇體易感染青霉。這種情況不僅在菇房溫度較高時會出現,溫度低時也會發生。

4 菇體腐爛,流膿(圖5)

猴頭菇菇體腐爛,流膿水,為細菌性感染所致。主要原因有菇房溫度高于20℃,空氣相對濕度高于85%,培養料氮源含量高等,且第一潮菇之后表現更為明顯。

5 菜花菇或珊瑚菇(圖6)

子實體呈現菜花狀或珊瑚狀,基部不斷向上分支。主要原因是菇房中二氧化碳濃度過高(超過1 500 mg/kg易長出此類菇)。

6 菌刺粗細不均勻(圖7)

菌刺粗細不均勻的主要原因為原基分化時溫度在8~10℃,菌刺粗,菌刺形成后,向菇體噴水,水溫高于菇體溫度,兩者溫差大,易長出粗細不均勻的菌刺。

7 菇體顏色發紅(圖8)

猴頭菇顏色發紅與光照強、溫差大有關。通常猴頭菇生長期間光照強度超過250 lx,溫差超過7℃時,菇體發紅概率上升;此外菇潮多,后潮菇菇體發紅概率也會上升。

圖1 菇體軟、蜂窩多、無刺

圖2 菇體表面光禿,無菌刺

圖3 菇體畸形,菌刺少且短

圖4 出菇口上潮菇殘體上長青霉

圖5 菇體腐爛,流膿水

圖6 菜花菇或珊瑚菇

圖7 菌刺粗且粗細不均勻

圖8 菇體顏色發紅

圖9 猴頭菇形狀不規則,有的變軟死亡

圖10 菌袋發菌不滿,形成原基

圖11 窩口法生產菌種

8 菇組織變軟死亡,從其基部又長出菇體(圖9)

如圖9,猴頭菇形狀不圓正,有的菇組織變軟死亡,新菇體從其基部長出。主要原因與菇體形成后生長環境溫差大、濕差大有關。

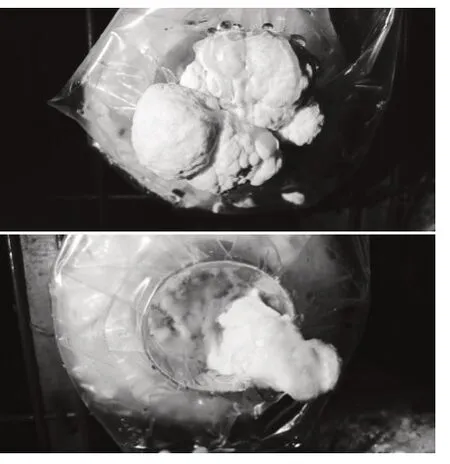

9 發菌不滿袋,側壁出菇(圖10)

液體菌種生產枝條種時,發菌不滿袋就形成原基,袋側壁出菇(圖10)。主要原因是裝料松,空隙大,形成原基后菌絲形態發生變化,不能繼續發菌。因此培養料裝袋時要略緊,窩口插入接種棒,拔出接種棒接種后要塞入無菌海綿或無紡布棉(圖11)。