燃料電池汽車續駛里程測量方法的研究

郭 婷

(中國汽車技術研究中心有限公司,天津 300300)

與傳統車和純電動車相比,燃料電池汽車具有能量效率高、零排放等優點,已成為未來汽車行業的發展方向。再加上燃料電池汽車能量密度高、續駛里程長等優勢,已成為各大車企重要的技術研究熱點[1-3]。由于各個企業的技術發展路線不同以及各個國家針對續駛里程標準評價方法的不一致性,導致在進行燃料電池汽車續駛里程的測試評價方面一直不能達成統一。本文針對現階段國內典型的燃料電池汽車的類型以及基于“中國工況”[4-5]下的使用需求,建立準確有效的燃料電池汽車續駛里程的測試評價方法。同時在燃料電池汽車續駛里程下進行效率分析,開展能耗和控制策略研究,為企業技術提升提供一定的技術支撐。

1 燃料電池汽車的類型

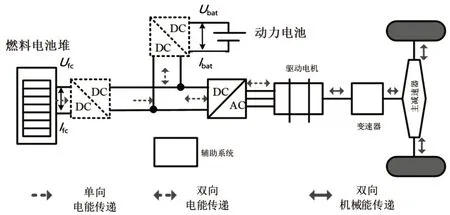

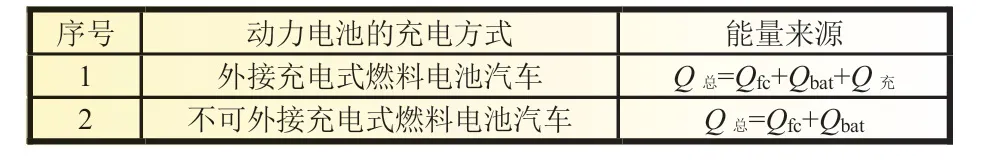

目前主流燃料電池汽車的動力源主要由燃料電池系統和動力電池共同組成,如圖1 所示。國內的燃料電池汽車大部分采用電-電混動模式,根據燃料電池系統功率的大小分為強混型和增程型。國際上燃料電池汽車一般稱全功率燃料電池車,燃料電池系統是主要的動力源,動力電池是能量緩沖器。一般燃料電池堆和動力電池經過DC/DC 升壓后共同進行能量驅動。基于中國的特殊國情,燃料電池一般采用大功率充電和燃料電池并行的模式,即PHEV 模式。為了支持大功率燃料電池發展以及滿足補貼等需求,就需要提高燃料電池的利用率。根據燃料電池汽車續駛里程中燃料電池的貢獻量,將燃料電池汽車的類型按照表1 進行分類。本文重點介紹第一種外接充電式燃料電池汽車續駛里程的測量方法。

圖1 FCEV 能量構型[6]

表1 燃料電池汽車的分類

2 續駛里程測試的方法及分析原理

燃料電池的續駛里程與很多因素有關,包括整車的能量控制策略、氫氣的消耗量、車速、動力電池的SOC、氫氣的有效用量等[6]。不同類型的燃料電池汽車的氫氣消耗量不同,其續駛里程有顯著的差距。目前標準中將考慮采用“中國工況”實行工況法進行續駛里程的測量。續駛里程的計算公式如下:

式中:d為續駛里程,km;m為氫氣可用量,kg;mH2為氫氣消耗量,kg/km。

2.1 車載氫氣的有效利用量的測量方法

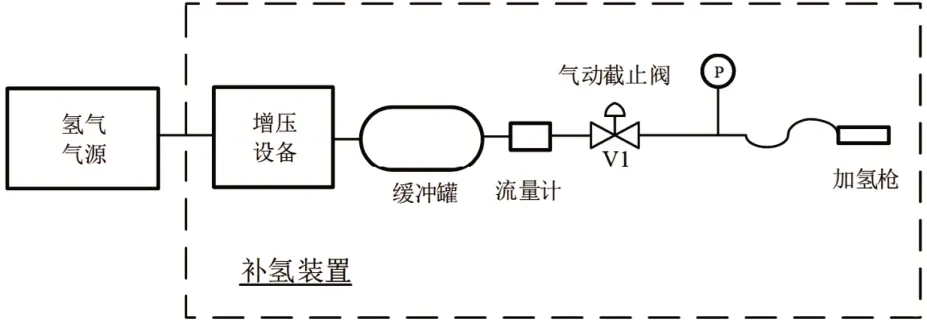

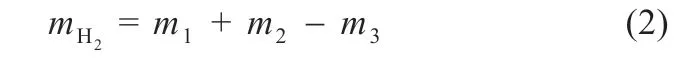

目前我國燃料電池汽車大部分屬于可外接充電的類型,推薦使用車載供氫的方式。國際上不可外接燃料電池汽車推薦使用外部供氫的方法。本部分重點介紹使用車載供氫的續駛里程的測量方法。根據不同燃料電池汽車的設置情況,氫氣的可用量由儲氫容器的能力和整車控制的截至點決定。車載儲氫瓶的儲氫量受到溫度和壓力的影響,且在加氫過程中短期內會使氣瓶內部溫度迅速上升,造成車輛在加氫過程中不會100%的加注完成,只能加注完成90%多,記錄此時加氫的質量為m1。為了更加準確地體現車輛的實際載氫量,在進行試驗之前利用補氫的裝置進行少量補氫,補氫裝置如圖2 所示。補氫裝置中會裝有流量計,記錄補氫加注的氫氣質量為m2。此時總計車輛的載氫量為m1+m2。而無論是加氫質量還是補氫質量都需要根據圖2 所示的帶有溫度和壓力傳感器的補氫裝置進行,根據溫度壓力法[7]計算此時容器內氫氣的質量。

圖2 補氫裝置示意圖

在進行續駛里程測量時,氣瓶氫氣的儲存量不能夠完全被車輛利用,有兩方面原因:(1)氣瓶的壓力小于0.2 MPa 時,不足以穩定地提供氫氣;(2)車輛會根據情況設定一定的停車指示,如車速已經不能滿足車輛續駛里程的測量試驗時,即為車輛的測試截點,記錄此時車載儲氫容器的剩余氫氣量為m3。綜上,燃料電池汽車的實際氫氣使用量為:

2.2 氫氣消耗量的測量方式

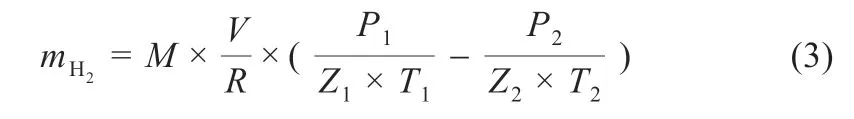

關于氫氣消耗量目前GB/T 35178《燃料電池電動汽車氫氣消耗量測量方法》[8]中只進行了三種使用壓縮氫氣的測量方法,包括壓力溫度法、質量分析法、流量法的推薦性測量方法,可根據用戶實際情況進行選取。壓力溫度法中主要依據測試工況前后的壓力溫度的變化進行計算,計算公式為:

式中:M為氫氣的摩爾質量,2.016 g/mol;V為氫氣瓶的體積,m3;R是氣體常數,數值為3.14 J/(mol·K);P1為測試之前氣體的壓力,Pa;P2為測試之后的氣體壓力,Pa;T1為測試之前氣體溫度,K;T2為測試之后氣體溫度,K;Z1為P1T1時的修正系數;Z2為P2T2時的修正系數。

質量法主要是測量測試前后外接氣瓶的質量,公式如下:

式中:m4為試驗開始時氫瓶罐開始的質量;m5為試驗結束時氫瓶罐的質量。

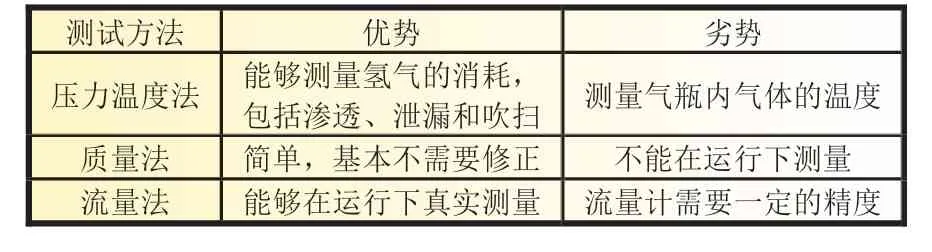

流量法是在測試過程前用帶有高精度流量計的測試裝置直接進行氫氣的供應,直接記錄氫氣流過流量計的質量即可,這種方法對流量計的要求較高。三種測量方法各有優略,對比如表2。

表2 測量方法的優劣對比

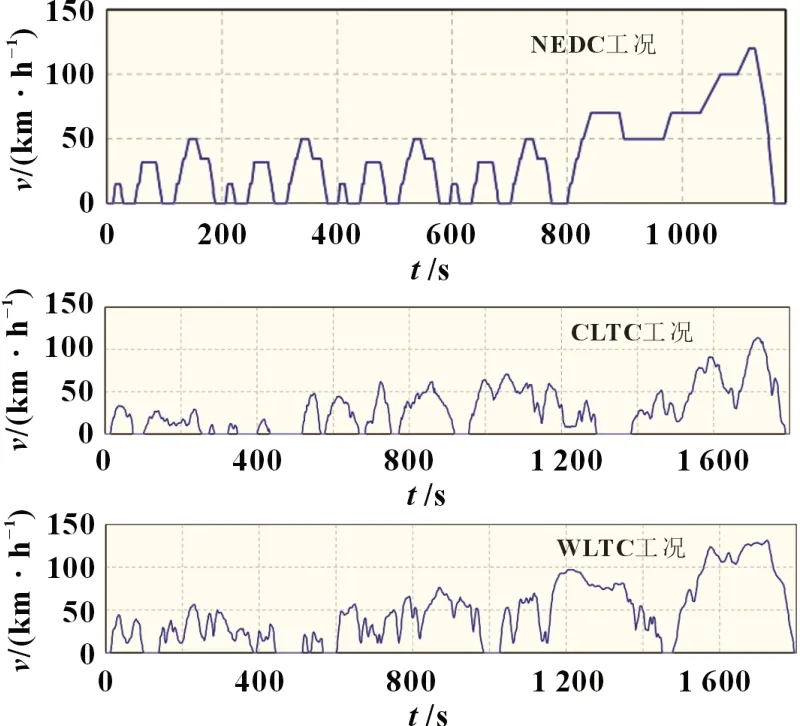

2.3 工況選取

國外相關標準ISO 23828 和SAE J2572 中分別對不同工況進行了測試說明,其中ISO 23288 針對日本工況、歐洲工況和美國工況進行詳細說明,SAE J2572 針對城市工況和高速工況進行測試說明。在我國的標準體系中主要采用中國工況(CLTC)[7,9]進行測試,根據車型的不同主要分為中國輕型汽車行駛工況和中國重型行駛工況。根據客戶需求,目前的主要研發試驗還包括NEDC[10]工況和WLTC 工況,如圖3。在后續的標準中會考慮CLTC 工況測試,每個工況的總時間為1 800 s,總里程為14.48 km。通過對測試數據的分析可以更清晰地展示每種車型在怠速工況、加速工況、減速工況、低速及高速工況下,整車的能量控制策略,有助于優化其控制方法。

圖3 各循環工況速度隨時間變化曲線[7,9-10]

3 數據的處理及分析

3.1 數據處理方法

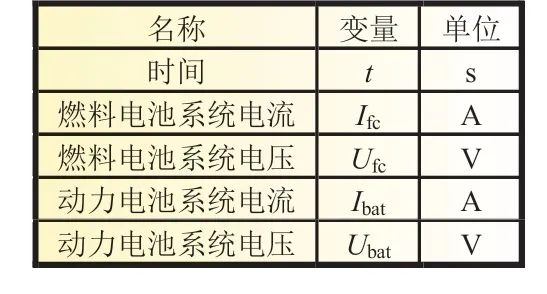

為了從能量供給的角度分析燃料電池堆和動力電池各自的貢獻率,采用能量流的測試方法,使用功率分析儀對各個部件的電流和電壓進行采集,以獲取整個測試工況下能量的流動情況。電流的測量直接使用鉗式電流傳感器,電壓的測量用電壓傳感器直接接到高壓配電單元上。需要采集的數據如表3。

表3 數據采集量

其中燃料電池堆的輸出總能量Efc(kJ):

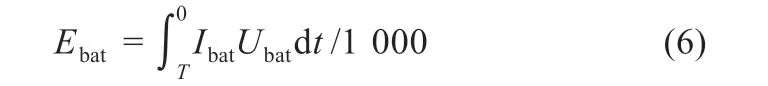

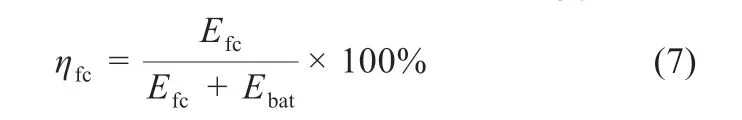

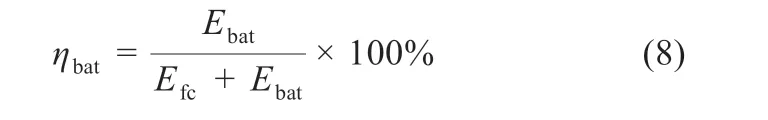

動力電池的輸出總能量(凈能量變化量)Ebat(kJ):

那么在整個續駛里程d(km),包括燃料電池堆的貢獻量與動力電池的貢獻量,各自的占比為:

燃料電池堆輸出總能量占總輸出能量的百分比ηfc為:

動力蓄電池輸出總能量占總輸出能量的百分比ηbat為:

因此,燃料電池堆提供的續駛里程dfc(km)為:

動力蓄電池提供能量的行駛里程dbat(km)為:

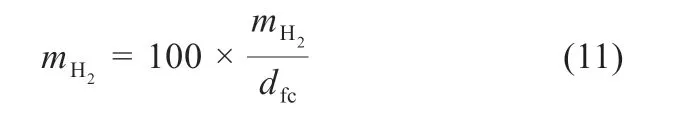

100 公里氫氣消耗量mH2(kg/100 km):

3.2 能量流分析

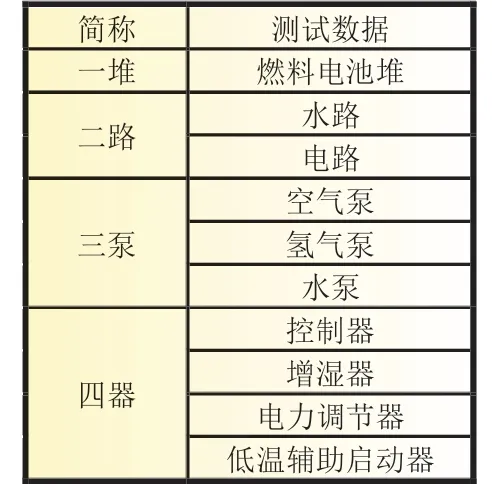

為了更好地優化整車的能量管理策略,首先要弄清楚經過整車的能量損失和能量來源。燃料電池堆產生的電量和動力電池產生的電量,并沒有完全地用于驅動電機,而是一部分用于自身的輔助系統消耗,包括高壓部件消耗和低壓部件消耗,如空壓機、冷卻系統等,還有一部分氫氣的泄漏路阻等方式造成的能量損失。為了更好地分析能量流,首先確定需要測試的主要部件的測試數據,如對于燃料電池系統重要的“一堆二路三泵四器”進行測試和分析,見表4。

表4 能量分析數據

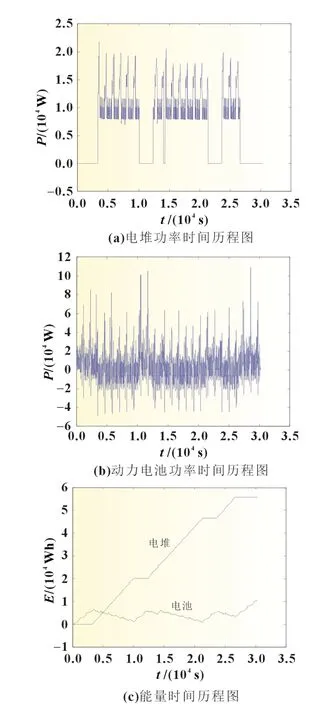

為了更好地分析測試過程中整車的能量變化和控制策略,選取一款燃料電池汽車進行續駛里程(NEDC)測量,如圖4 所示。對比三個圖發現,燃料電池堆的功率隨著工況變化呈規律性的增加或降低,動力電池的功率變化會更頻繁和劇烈一些,基本保持與整車的車速一致。從圖4 的能量時間歷程圖也可以看出燃料電池堆的功率基本上是呈階梯狀上升,一直作為能量輸出的總動力源,而動力電池則呈規律性的變化,可以看出整車的功率調節基本上都會以動力電池的SOC為主,呈現一定的上下浮動。燃料電池的效率基本都處于比較舒適的區域,以保護燃料電池堆的壽命。從二者的能量變化曲線可以看出動力電池一直在進行制動回收和能量供給過程,在經過高速和爬坡階段會進行充電,而燃料電池系統一直處于能量供給階段。為了更好地分析能量的需求,需要測量更多的如輔助系統的能量消耗、空壓機能耗、空調能耗、氫氣循環泵能耗等,從而更好地優化能量。

圖4 燃料電池汽車能量流曲線

4 總結

本文重點介紹了燃料電池汽車續駛里程的測量方法,并基于一款燃料電池汽車的能量流進行分析,給與了評價燃料電池汽車續駛里程的重要評價指標,主要結論如下:

(1)燃料電池汽車有效的儲氫量需要考慮氣瓶加氫溫度過高,需要進行補氫的氫氣質量,以及在試驗結束后,需要利用溫度壓力法進行試驗后氣瓶內的剩余量的考量,所以需要考慮三方面的質量,才是有效的氫氣利用量;

(2)現階段燃料電池汽車主要采用電-電混合系統,測試工況得到的續駛里程往往是動力電池和燃料電池系統共同作用的結果,需要計算各自的能量占比,從而計算有效的百公里氫耗。