支持性心理聯合肩梯訓練法在乳腺癌根治術后患者康復中的應用研究

顧康寧 王芳

(1河南省人民醫院 鄭州450003;2河南省乳腺病醫院 鄭州450003;3鄭州大學人民醫院 河南鄭州450003;4河南省永城市人民醫院 永城476600)

乳腺癌是發生在乳腺上皮的惡性腫瘤,發病率在我國高居女性惡性腫瘤首位[1]。目前,乳腺癌根治術是首選治療方案,將整個患病的乳腺及周圍5 cm寬的皮膚組織、脂肪組織和淋巴結整塊切除。術中對腋窩淋巴結進行清掃,術后會產生瘢痕粘連,阻滯上肢淋巴回流,易引發患肢水腫、皮下積液等并發癥,影響患者活動功能[2]。有研究顯示,乳腺癌患者術后進行早期、適量鍛煉,能夠改善部分肌肉或神經功能的損傷,恢復患側上肢活動功能[3]。肩梯是利用手指攀爬鍛煉肩關節活動度的裝置,梯齒標有刻度可調整梯長,能夠為患者提供明確的度量指標,且便于護理人員掌握患肢功能恢復的動態信息,有助于及時調整康復方案[4]。本研究觀察支持性心理聯合肩梯訓練法在乳腺癌根治術后患者康復中的應用效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2019年3月~2020年5月在我院行乳腺癌根治術的86例女性患者為研究對象,按隨機數字表法分為對照組和觀察組,各43例。觀察組年齡28~66歲,平均年齡(49.18±4.35)歲;腫瘤位置:左乳16例,右乳19例,雙乳8例;合并糖尿病9例,合并高血壓12例;乳腺癌TNM分期:Ⅰ期6例,Ⅱ期23例,Ⅲ期14例。對照組年齡30~67歲,平均年齡(48.96±4.47)歲;腫瘤位置:左乳18例,右乳17例,雙乳8例;合并糖尿病10例,合并高血壓13例;乳腺癌TNM分期:Ⅰ期7例,Ⅱ期25例,Ⅲ期11例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 入選標準(1)納入標準:符合《中國抗癌協會乳腺癌診治指南與規范(2017年版)》[5]中相關診斷;符合乳腺癌根治術手術指征;乳腺癌TNM分期≤Ⅲ期;簽署知情同意書。(2)排除標準:存在肝腎功能障礙、凝血功能障礙、免疫性疾病等;對手術不耐受;精神異常,無法正常溝通。

1.3 護理方法 對照組實施常規護理。患者入院后進行乳腺癌健康教育并告知術后注意事項;巡視病房時注意關注患者情緒,對有需要的患者給予心理指導;遵醫囑給予日常活動護理干預。觀察組給予支持性心理聯合肩梯訓練。首先對護理人員進行培訓、考核,培訓內容包括乳腺癌根治術后護理知識、技能及心理指導方法,上崗前組織知識問答及現場操作考核。(1)制定護理方案。評估患者術前及術后心理、生理狀況,根據評估結果制定支持性心理護理和肩梯訓練方案;在干預過程中根據患者康復進程和心理需要動態調整護理計劃。(2)支持性心理方案。評估患者心理狀態,掌握患者疾病及家庭情況,根據患者主訴及肢體動作時展現出的情緒給予相應心理指導;邀請院內康復較好的患者分享成功經驗,讓病友之間相互溝通交流,互相鼓勵,增加治療信心,減輕心理負擔;主動與患者家屬溝通,告知家庭支持對患者術后康復的重要性,指導家屬正確進行心理疏導,增加家屬陪伴時間,增強家庭支持與心理安慰。(3)肩梯訓練計劃。訓練裝置:肩梯包括梯齒、骨架、聯結等裝置,選用木質和鋼制材料,梯長140 cm,共44個梯齒,前后距離60 cm,梯齒下端距離地面80 cm,高度可調整范圍0~40 cm。訓練原則:根據患者病情恢復情況循序漸進地鍛煉,指導患者掌握訓練要領,以患者耐受為宜,不可過度牽拉,避免造成皮下積液和皮瓣分離,影響傷口愈合。訓練方法:術后7~10 d,皮瓣基本愈合后,可進行肩關節抬高、外展、旋轉練習;術后1周,患者側向站于肩梯旁,患側靠近肩梯,患肢的食指和中指置于肩梯第1層梯齒內,逐步上移至患者可承受的最高梯齒,維持10 s,然后回起始位置重復練習,10~15 min/次,每天練習3~5次,逐漸增加練習高度。

1.4 觀察指標 于術前、術后1個月(回院復查時)比較兩組心理狀態、肩關節活動度。(1)心理狀態:采用焦慮自評量表(SAS)和抑郁自評量表(SDS)對兩組焦慮、抑郁情緒進行評估,量表總分均為100分,得分越高提示心理狀態越差。(2)肩關節活動度:測量兩組患肢前屈、后伸、外展、內收、內旋、外旋動作最大活動度。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件分析數據,計量資料以(±s)表示,用t檢驗,計數資料用%表示,用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

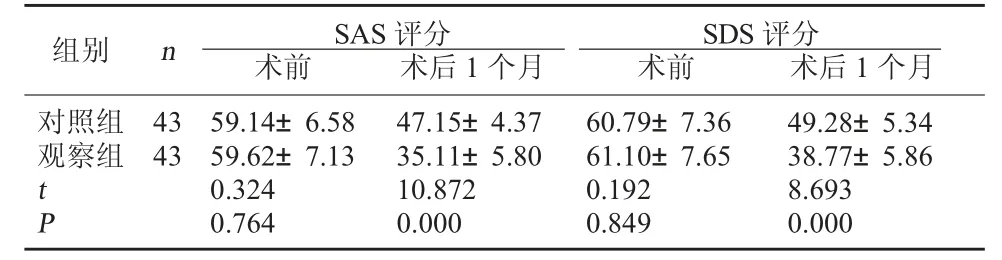

2.1 兩組心理狀態評分比較 術前,兩組SAS、SDS評分比較無明顯差異(P>0.05);術后1個月,觀察組SAS、SDS評分較對照組低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組心理狀態評分比較(分,±s)

表1 兩組心理狀態評分比較(分,±s)

SDS評分術對照組觀察組組別 n SAS評分術前 術后1個月43 43 59.14±6.58 59.62±7.13 47.15±4.37 35.11±5.80 60.79 61.10前 術后1個月t P 0.324 0.764 10.872 0.000±7.36±7.65 0.192 0.849 49.28±5.34 38.77±5.86 8.693 0.000

2.2 兩組患側肩關節活動度比較 術前,兩組患側肩關節活動度比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后1個月,觀察組患肢前屈、后伸、外展、內收、內旋、外旋動作最大活動度均大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患側肩關節活動度比較(°,±s)

表2 兩組患側肩關節活動度比較(°,±s)

時間 組別 n 前屈 后伸 外展 內收 內旋 外旋術前對照組觀察組43 43 t P術后1個月對照組觀察組43 43 t P 179.15±6.45 178.83±5.48 0.248 0.805 136.69±28.18 166.58±16.74 5.980 0.000 76.64±5.35 77.08±6.23 0.351 0.726 57.31±12.84 69.18±6.64 5.385 0.000 178.20±7.15 177.65±7.76 0.342 0.733 132.55±24.53 163.45±11.38 7.493 0.000 55.43±2.64 55.81±2.27 0.716 0.476 42.04±5.94 48.35±4.46 5.571 0.000 82.34±3.26 82.17±3.41 0.236 0.814 68.16±7.22 77.39±4.55 7.092 0.000 84.12±3.57 83.97±4.10 0.181 0.857 70.96±6.85 78.26±4.08 6.004 0.000

3 討論

乳腺癌根治術是治療乳腺癌的經典術式,可有效降低疾病復發風險,但手術需切除腋靜脈分支和淋巴結,患者術后活動受限,易引起靜脈、淋巴回流障礙,對預后不利[6]。有研究顯示,患者術后若不及時進行規范性鍛煉,會導致患肢功能障礙,使患者術后生活自理能力下降,不僅對其心理、生理影響較大,同時會給家庭及社會帶來負擔[7]。

支持性心理干預強調尊重患者的心理需求,通過改善患者心理狀態,最大限度地提高患者術后身體適應能力[8]。本研究觀察組術后1個月SAS、SDS評分低于對照組,患肢前屈、后伸、外展、內收、內旋、外旋動作最大活動度均大于對照組,說明支持性心理聯合肩梯訓練法有利于乳腺癌根治術后患者早期恢復,有效改善其心理狀態,促進患肢肩關節活動功能恢復。本研究根據患者個體情況及實際護理需求制定護理方案,護理內容更具有針對性,可有效提高護理干預的質量及有效率。在支持性心理干預中增加護理人員與患者家屬的溝通,患者可感受到家庭支持,獲得心理安慰,有利于緩解患者焦慮、抑郁等負性情緒,提高對護理工作的配合度[9]。但乳腺癌根治術后患者因疼痛、肌肉痙攣、腋窩皮膚減少等因素影響,患肢肌力下降,肩關節活動度降低[10]。因而,本研究通過肩梯訓練法循序漸進鍛煉患者肢體功能,選用可調節水平高度的肩梯裝置,能夠提高患者對訓練裝置的適應能力;根據患者耐受程度決定訓練強度能夠避免活動過度造成的患肢水腫,減輕術后疼痛,提高患者舒適度。患者利用肩梯進行肩關節上舉運動,可預防關節痙攣,增強肩關節肌力,反復練習有助于提高肩關節活動度,促進身體康復,從而提高預后效果。