上海市臨床核醫學應用現狀調研及人才培養問題分析

邢 巖,汪太松,劉長存,喬文禮,趙晉華

上海交通大學附屬第一人民醫院核醫學科,上海200080

近年來,臨床核醫學發展迅速,新技術和新方法不斷涌現,相繼出現單光子發射計算機體層攝影(single photon emission computed tomography,SPECT)/計算機體層成像(computed tomography,CT)、正電子發射體層成像(positron emission tomography,PET)/CT、PET/磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)等新型顯像設備,從單純的功能顯像模式進入功能與解剖并重的雙模態顯像模式,對疾病定性診斷的同時亦可以對病灶進行準確定位。在發達國家,每50人中約有1人接受過核醫學的診療。目前,全球有1萬多家醫院使用放射性核素,其中大約90%的放射性核素被用于診斷[1]。

中國核醫學事業的發展離不開人才的支撐。為更好地了解臨床核醫學人才現狀,深化核醫學人才培養體系的改革,由上海市核學會組織對全市臨床核醫學專業進行了一次人力資源及人才培養現狀調研,以期為教育部門制訂核醫學人才培養計劃、設置相關專業提供參考依據。

1 調研范圍及內容

本次調研對象涉及上海市30家三級及二級醫院的核醫學科,調研范圍覆蓋全市各區,包括復旦大學、上海交通大學、同濟大學、海軍軍醫大學的各附屬醫院。由各單位聯絡員填寫表格,單位負責人審核后上報數據。主要調查內容分為8個方面,分別為學科基本情況、人員情況、設備情況、臨床檢查數量、核素治療情況、體外檢測情況、人才培養情況及人才需求情況。

2 調研結果及分析

數據截止至2019年10月31日。

2.1 學科基本信息

調查結果顯示上海市從事核醫學專業相關工作的科室共30個,設立核醫學門診的單位共25個(占83.3%),設立核素治療病房的單位共6個(占20.0%),開展正電子顯像的單位共16個(占53.3%),開展單光子顯像的單位共30個(占100.0%),開展體外免疫檢測的單位共15個(占50.0%)。

2.2 人員基本信息

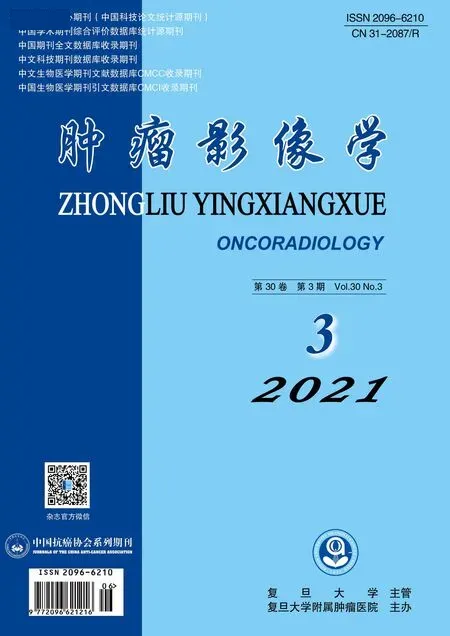

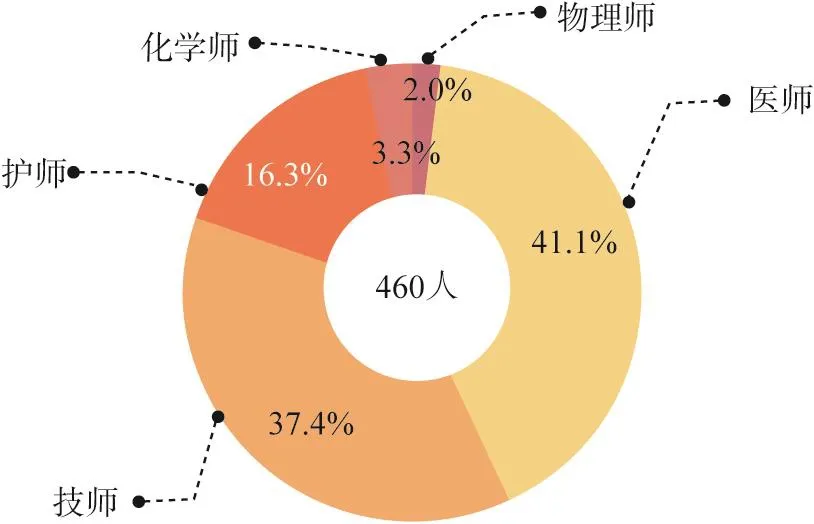

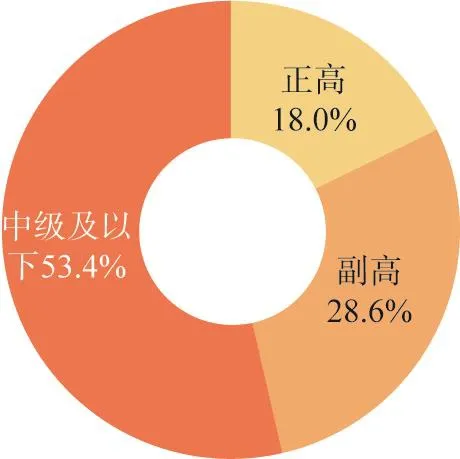

調查涉及的30個核醫學科共有460人從事核醫學相關工作,其中醫師189人、技師172人、護師75人、放射化學師15人、物理師9人,分別占41.1%、37.4%、16.3%、3.3%和2.0%(圖1)。核醫學醫師中正高級職稱34人、副高級職稱54人、中級及初級職稱101人,分別占18.0%、28.6%和53.4%(圖2);核醫學醫師中具有博士研究生學歷者73人、碩士研究生學歷者95人、本科學歷者21人,分別占38.6%、50.3%和11.1%(圖3)。

圖1 核醫學從業人員構成比

圖2 核醫學醫師職稱構成比

圖3 核醫學醫師學歷構成比

2.3 顯像設備

正電子顯像設備22臺,其中PET/MRI設備4臺,PET/CT設備18臺,分布于16個醫療機構。SPECT及SPECT/CT設備共47臺。醫用回旋加速器共5臺,分布于5家醫療機構。

2.4 臨床檢查數量

PET/CT年檢查患者總數為94 350例,檢查項目中腫瘤約占82.1%,腫瘤篩查約占10.2%,神經系統約占7.4%,心血管系統約占0.3%。SPECT(SPECT/CT)年檢查患者16萬例,位于前3位的檢查項目分別為骨顯像、腎動態顯像、甲狀腺顯像。

2.5 核素治療

上海市開展核素治療的醫療機構共23個(占76.7%)。共設核素治療專用病床74張,2018年核素治療患者總例數為7 148例。

2.6 體外免疫檢測

全市開展體外免疫分析檢測的醫療機構共15個,2018年全年體外免疫分析檢測標本共943萬個,其中放射免疫檢測標本214萬個(占22.7%),非放射免疫檢測標本729萬個(占77.3%)。

2.7 人才培養情況

共有博士學位授予點11個,碩士學位授予點11個,本科教學機構16個。共有影像醫學與核醫學專業博士研究生導師18人,碩士研究生導師23人。在讀博士研究生38人,在讀碩士研究生53人。每年累計完成研究生教學522課時,本科生教學375課時。全市共有住院醫師規范化培養基地17個,專科醫師規范化培養基地9個,在培的住院醫師95人,在培的專科醫師15人。

2.8 人才需求情況

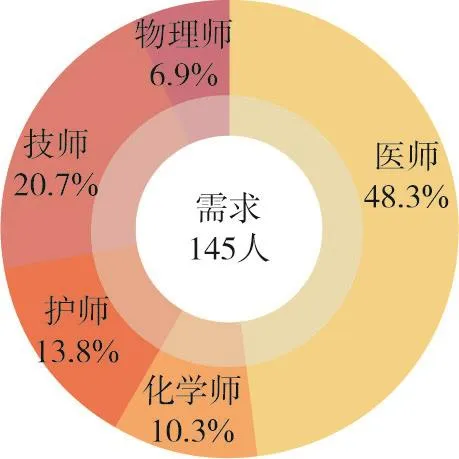

調查結果顯示,核醫學專業目前從業人員數與臨床需求量之間存在較大的差距,主要體現在對醫師、技師、放射化學師的需求。30家醫院的核醫學科在未來3年內人才需求共145人,其中醫師占48.3%,技師占20.7%,放射化學師占10.3%,物理師占6.9%,護師占13.8%(圖4)。

圖4 核醫學專業人員的需求構成比

3 討 論

通過本次調研發現,目前臨床核醫學人才培養中存在以下問題。首先,核醫學醫師培養時間有限,核醫學的臨床工作包含門診、住院病房巡診、顯像及功能檢查、檢驗以及參與臨床多學科討論等多項內容,涉及的臨床學科較多,與臨床各科關系密切,特別是內分泌科、呼吸科、心內科、腎內科、泌尿外科、腫瘤科、骨科、普外科等多個科室,核醫學臨床工作需要與多個臨床科室溝通、交流,為提升醫院整體醫教研水平發揮著重要作用。核醫學專業研究生及住院醫師需要在有限的時間內學習眾多繁雜的知識,一些研究生為了順利完成畢業課題,被迫縮短臨床輪轉學習時間,導致基礎知識及臨床技能掌握不牢靠,在畢業后面對實際臨床問題時往往困難重重。其次,核醫學化學師、核藥師人才緊缺,近年來各種新型放射性藥物的不斷研發與應用促進了核醫學的發展,同時也對放射化學工作提出越來越高的要求,放射性藥品屬于特殊藥品,其制備及質控方法與一般藥品有所不同,因此核藥師的工作與常規臨床藥學工作不同,需要有專門的化學師承擔放射化學工作。本課題調研結果顯示,目前上海市30個核醫學科僅有放射化學師15人,并非每個科室都能配備專職的化學師或核藥師。國內僅有北京大學、北京師范大學、復旦大學、四川大學、廈門大學、江蘇省原子醫學研究所等具有與放射性藥物相關的專業,核藥師的缺乏將影響核醫學事業的快速發展。

中華醫學會核醫學分會于2018年開展的全國核醫學普查結果顯示,在全國核醫學工作者中,正高級、副高級、中級、初級和其他職稱占比分別為7.3%、14.1%、34.2%、38.1%和6.3%;博士研究生學歷、碩士研究生學歷、本科學歷、專科學歷和其他占比分別為6.7%、20.3%、48.9%、16.4%和7.7%[2]。由于本文調研內容只統計了核醫學醫師的職稱和學歷占比,醫師中高級職稱和高學歷的占比相對較高,因此高于全國調查的數據。趙徵鑫等[3]對2010—2018年全國核醫學的發展趨勢進行了分析,結果顯示,全國核醫學科室數量及工作量都出現了顯著增長,然而2018年從業人員數量與2010年相比有小幅度下降,人才和設備缺乏成為制約核醫學發展的主要因素之一,這與本次調研顯示出上海地區核醫學人才缺乏的問題相一致,核醫學的發展迫切需要人才培育和學科建設的日益完善。

學科是培養人才的必要條件,只有高水平的學科專業平臺、高素質的學科隊伍和高質量的科研成果才能培養出具有高水平科研能力的學術型人才[2]。根據本次調研結果,對今后核醫學人才培養提出以下建議。① 搭建更多高水平分子影像學研究平臺,配備更多先進的分子影像學設備和技術,充分利用現有平臺并提供對外服務,為科研團隊開展自主創新活動提供必要的設施。② 科研特色鮮明,學科帶頭人具有穩定的、特色鮮明的學術研究方向,指導教師承擔高水平的科研課題,可以為指導研究生掌握科研方法、訓練實驗技能和提高科研創新能力提供條件。例如,上海交通大學附屬第一人民醫院多年來聚焦淋巴瘤PET/CT臨床應用研究,牽頭撰寫了淋巴瘤PET/CT應用指南,編寫了國內第一本淋巴瘤PET/CT影像學專著,培養了淋巴瘤PET/CT影像學的專業人才。③ 倡導學科交叉與融合,努力尋求穩定的多學科交叉合作。核醫學涵蓋多種技術,涉及顯像、治療和體外檢測等多個方面,如果僅注重單學科的訓練,會影響學生多學科交叉思維與科研能力的培養。必須進行跨學科、多角度的交叉與合作,既需要臨床醫學從分子水平提出亟待解決的關鍵問題,也需要化學、藥學、材料學、信息學等多學科提供相應的理論與技術支撐。④ 注重學習、實踐、探索相結合的研究型教學模式。上海健康醫學院醫學影像學院在本科生教學過程中提出構建“醫、教、研、賽”四維協同實踐平臺,為醫學影像應用技術型人才培養的創新進行了探索研究。⑤ 創新教學方法,深化教學改革。核醫學傳統教學模式存在理論與實踐脫節等缺陷,可以通過應用案例教學模式、以問題為導向教學模式、模擬教學與情景教學模式等教學方式改革,調動學生學習的主動性,培養臨床思維能力。⑥ 推動放射化學師、物理師的人才培養。可以通過組織醫學物理師培訓,制定相關專業人才的認證標準。組織相關領域的學術交流活動,開展國際項目合作。也可以依托研究所,共建、共享實驗設施,與部分高校合作培養未來核醫學專家。復旦大學附屬腫瘤醫院通過引進專業的物理系碩士并且與大學物理系聯合培養博士,既能夠在內照射劑量研究、圖像分析軟件、影像組學等方面進行深入的科學研究,又解決了核醫學物理師人才培養的瓶頸問題。⑦ 推廣核醫學科普,培養學生對核醫學的客觀認識。北京師范大學于2012年舉辦了放射性藥物研究生暑期學校,對吸引生源起到了正面作用。上海市核學會舉辦了多次核輻射科普夏令營,讓高中生、大學生進入醫院核醫學科實地考察,消除外界對核醫學的恐懼心理。復旦大學附屬腫瘤醫院面對本科生開設了分子影像學課程,每年招收50人,其中純臨床專業學生占55%,在醫學生中普及核醫學與分子影像學知識,吸引更多的優秀醫學生從事核醫學專業。⑧ 推進行業終身教育體系,發展在線教育培訓平臺,如中華醫學會核醫學分會、中國醫師協會等組織推出核醫學在線繼續教育課程。華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院核醫學科錄制國內第一個上線的核醫學慕課課程,深入淺出地介紹了核醫學的基本原理、主要的臨床應用,讓一些條件不完善的醫科院校臨床醫學、預防醫學、檢驗醫學及醫學影像學專業的本科生或研究生獲取更權威的核醫學教學資源[4-8]。對進修醫師的培養也是終身職業教育的重要環節,例如復旦大學附屬中山醫院核醫學科近年來培養了30余名來自全國各地的進修生,公益性培養核醫學專業人員100余人,將復旦大學附屬中山醫院核醫學科的特色醫療項目及應用經驗傳授給來自全國各地尤其是基層醫院的核醫學同道,有力地促進了核醫學在基層醫院的應用。

本次調研結果顯示,上海市目前臨床核醫學從業人員數與實際需求量之間存在較大差距,主要體現在對醫師、技師和放射化學師的需求,因此迫切需要社會各界重視核醫學人才培養,并以臨床需求為導向,通過不斷調研改進,培養出具有高水平、高素質的臨床核醫學人才。