COVID-19疫情下大學生居家隔離期間自我效能感與創傷后成長的關系:反芻性沉思的中介作用

尹秋馨,趙 綺

(上海外國語大學醫療保健中心,上海 200083)

截至目前,COVID-19疫情已造成全球數千萬人感染[1],嚴重影響了社會的正常運作秩序,也給人們的心理狀態帶來了巨大沖擊。2020上半年,為有效遏制疫情在我國的蔓延,全國人民經歷了一段特殊的居家隔離生活。對大學生而言,他們的學習和生活幾乎被局限在了家中。有研究報告指出,傳染病流行期間采取隔離措施可有效降低被感染的風險,但由此造成的社交隔離、對疾病傳播的恐懼等也會嚴重損害被隔離人員的心理健康[2]。如有文獻報道2003年SARS肆虐期間,被隔離人員出現了情緒低落、悲傷、緊張、恐慌、失眠等心理問題[3-5]。國內最新相關研究也顯示,COVID-19疫情下大學生存在不同程度的焦慮、抑郁、恐懼等應激性心理狀態,且與COVID-19疫情的流行呈高度正相關[6-9]。WHO總干事譚塞德指出,“COVID-19疫情是百年一遇的健康危機,其影響將持續幾十年”[10]。因此,促使大學生在COVID-19疫情可能長期流行的狀態下維持良好心理調適至關重要。Tedeschi等[11]的研究表明,個體在與創傷事件抗爭過程中會出現心理困擾和情緒障礙,也會體驗到一些積極的心理變化,稱之為創傷后成長。由此可知,COVID-19疫情作為對人們生產生活產生重大影響的突發公共衛生事件,除了給個體心理狀態造成負面影響,也有可能會給個體帶來一些積極的改變。丁媛等[12]最新的研究報告顯示,COVID-19疫情期間醫學生表現出較好的心理韌性,如目標專注、情緒控制、積極認知等。近期一項質性研究也表明,創傷后成長往往也是個體心理狀態向好發展的一個標志[13]。在創傷后成長理論模型中,Tedeschi等[14]學者則指出反芻性沉思是個體體驗到創傷后成長的重要認知加工過程,不同類型的反芻性沉思可以直接影響其心理狀態變化的結果。此外,雖然影響個體創傷后成長的因素有很多,但董超群[15]的研究顯示,在控制人口學變量等因素后,擁有較高自我效能感的個體仍然可以產生較高水平的創傷后成長,對影響其生活的事件掌控能力也更強。據此,本研究從積極心理學角度切入,旨在了解COVID-19疫情下大學生居家隔離期間的自我效能感、反芻性沉思、創傷后成長3者之間的關系,以期為疫情下針對高校學生展開認知心理干預提供參考依據。

1 對象與方法

1.1 對象

采用便利抽樣法,于2020年5月至7月期間通過問卷星對上海某高校在讀大學生進行網絡問卷調查,采取自愿填寫原則,通過統一指導語告知參與者此次調查的目的及意義,保證研究對象的知情權。要求大學生根據指導語仔細閱讀各條目,然后根據自己的實際情況將問卷填寫完整后再提交。納入標準:(1)年齡≥18 歲;(2)正就讀于上海某高校;(3)問卷填寫完整且填寫時長≥100 s。通過問卷星后臺導出數據,經核對檢查再剔除無效問卷。共收集問卷190份,其中有效問卷186份,有效率為97.9%。

1.2 方法

1.2.1 自行設計的一般資料問卷 問卷包含研究對象的性別、年齡、年級、居家隔離時所在地區、居家隔離天數等基本資料。

1.2.2 一般自我效能感量表(General Self-Efficacy Scale,GSES)量表由Zhang J X等[16]漢化修訂,共計10個條目,用于評估個體應對不同挑戰或面對新事物時的總體自信程度,采用Likert 4級評分法,從“完全不正確”到“完全正確”依次計1~4分,總分為10~40分,得分越高,表明個體的一般自我效能感越好。本研究中該量表信度為0.90。

1.2.3 中文版創傷后成長評定量表(C-PTGI)該量表由我國學者汪際等[17]漢化修訂,共計20個條目,包含5個維度,分別為與他人關系、新的可能性、個人力量、人生哲學、自我轉變,采取Likert 6級評分法,從“完全沒有體驗到這種改變”到“體驗到非常多這種改變”依次計0~5分,總分為0~100分,分值越高,提示個體的創傷后成長水平越高。本研究中該量表信度為0.94。

1.2.4 中文版事件相關反芻性沉思問卷(C-ERRI)該問卷由我國學者董超群等[18]引進并進行漢化修訂,由侵入性反芻性沉思和目的性反芻性沉思兩個分量表組成,共20個條目,用于評估遭受創傷的個體對當下經歷事件的反芻性沉思頻率,采用Likert 4級評分法,從經歷創傷事件后“從來沒有這種想法”到“經常發生這種想法”依次計 0~3分,總分為 0~60分,總分越高表示傷者發生反芻性沉思的頻率越高。本研究中該量表信度為0.91。

1.3 統計學處理

使用SPSS 21.0軟件處理本研究中所有數據。人口學資料、居家隔離時所在地區等分類變量采用百分比表示,自我效能感、反芻性沉思和創傷后成長得分采用描述性統計分析;兩組人群得分差異比較采用獨立樣本t檢驗,多組比較采用單因素方差分析;采用Pearson相關分析考查自我效能感、反芻性沉思與創傷后成長及各其維度得分的相關性;采用溫忠麟等[19]提出的中介效應檢驗程序進行中介效應分析,檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 研究對象基本情況

研究對象中男生32名(17.2%),女生154名(82.8%);平均年齡為(20.39±1.82)歲;大一 54人(29.0%),大二 63人(33.9%),大三19人(10.2%),大四34人(18.3%),研一2人(1.1%),研二2人(1.1%),研三12人(6.5%);居家隔離時所在地區涵蓋31個省、市、自治區、直轄市,其中上海市35人(18.8%),湖北省21人(11.3%),浙江省19人(10.2%),河南省12人(6.5%),山東省11人(5.9%),江蘇省 10人(5.4%),其他省、市、自治區、直轄市78人(41.9%);居家隔離平均天數為(75.03±41.02)天。

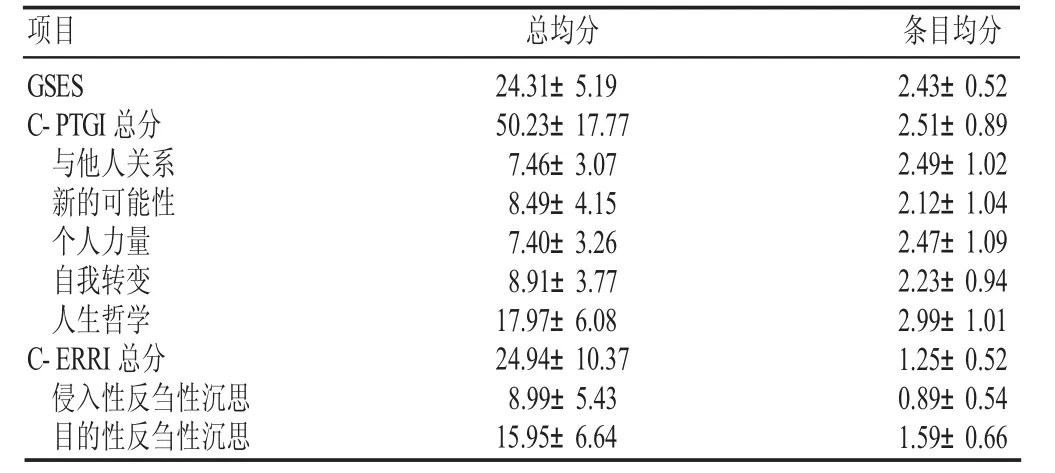

2.2 COVID-19疫情下大學生居家隔離期間自我效能感、創傷后成長和反芻性沉思的描述性分析

大學生的自我效能感總均分為(24.31±5.19)分,條目均分(2.43±0.52)分,提示其自我效能感在“有點正確”到“多數正確”之間,處于中等水平;創傷后成長總均分為(50.23±17.77)分,條目均分為(2.51±0.89)分,提示其創傷后成長水平在“少”到“有些”之間,處于中等水平;反芻性沉思總均分為(24.94±10.37)分,條目均分為(1.25±0.52)分,介于“偶爾”到“有時”之間,提示其反芻性沉思頻率較低,其中侵入性反芻性沉思條目均分為(0.89±0.54)分,介于“從不”到“偶爾”之間,提示被動的、消極的認知加工較少,目的性反芻性沉思均分為(1.59±0.66)分,介于“偶爾”到“有時”之間,提示存在一些主動的、有意義的認知加工,詳見表1。

表1 COVID-19疫情下大學生居家隔離期間GSES、C-PTGI和C-ERRI的得分(±s,分)

表1 COVID-19疫情下大學生居家隔離期間GSES、C-PTGI和C-ERRI的得分(±s,分)

項目總均分條目均分G S E S C-P T G I總分與他人關系新的可能性個人力量自我轉變人生哲學C-E R R I總分侵入性反芻性沉思目的性反芻性沉思2 4.3 1±5.1 9 5 0.2 3±1 7.7 7 7.4 6±3.0 7 8.4 9±4.1 5 7.4 0±3.2 6 8.9 1±3.7 7 1 7.9 7±6.0 8 2 4.9 4±1 0.3 7 8.9 9±5.4 3 1 5.9 5±6.6 4 2.4 3±0.5 2 2.5 1±0.8 9 2.4 9±1.0 2 2.1 2±1.0 4 2.4 7±1.0 9 2.2 3±0.9 4 2.9 9±1.0 1 1.2 5±0.5 2 0.8 9±0.5 4 1.5 9±0.6 6

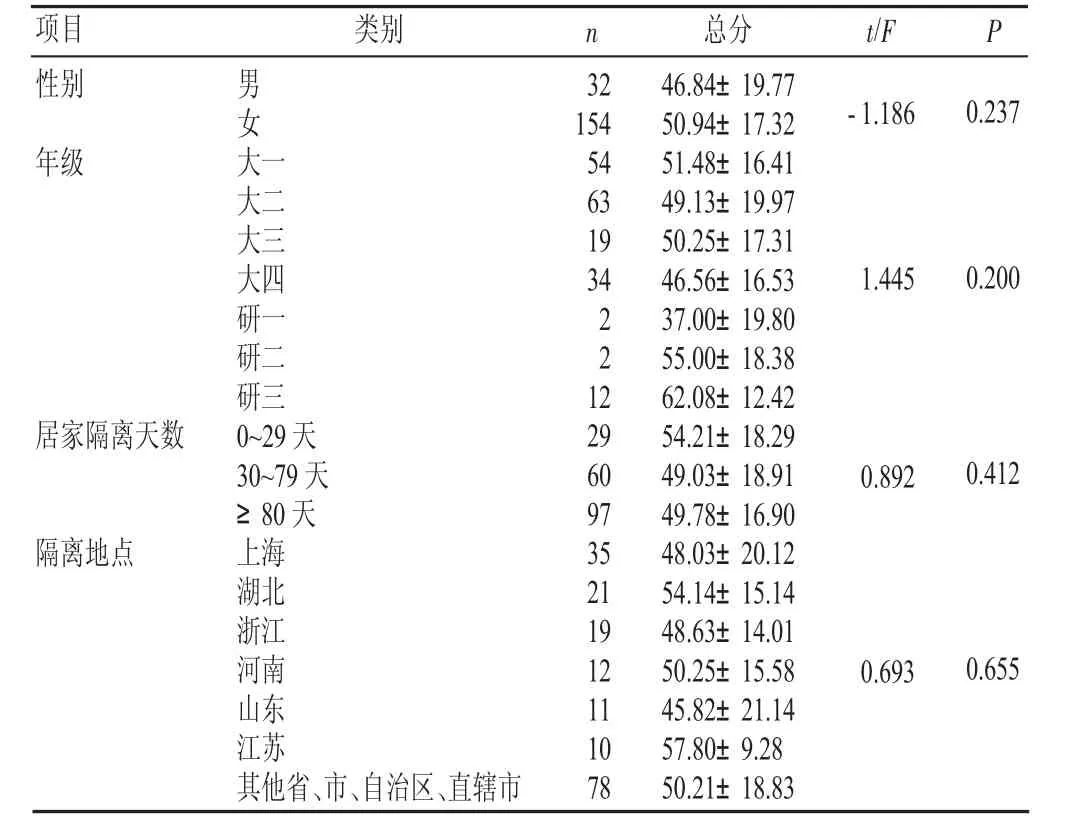

2.3 人口學資料、隔離天數、隔離地點對大學生居家隔離期間創傷后成長總分的影響

t檢驗和單因素方差分析結果顯示,不同人口學資料、隔離天數、隔離地點對大學生居家隔離期間創傷后成長總分的影響差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 人口學資料、隔離天數、隔離地點對大學生居家隔離期間C-PTGI總分的影響(±s,分)

表2 人口學資料、隔離天數、隔離地點對大學生居家隔離期間C-PTGI總分的影響(±s,分)

項目類別n 總分t/F P性別-1.1 8 6 0.2 3 7年級男女大一3 2 1 5 4 5 4 6 3 1 9 3 4 1.4 4 5大二大三大四研一研二研三0~2 9天3 0~7 9天≥8 0天上海湖北浙江河南山東江蘇其他省、市、自治區、直轄市0.2 0 0 2 2 1 2居家隔離天數0.8 9 2 0.4 1 2隔離地點2 9 6 0 9 7 3 5 2 1 1 9 1 2 1 1 1 0 7 8 4 6.8 4±1 9.7 7 5 0.9 4±1 7.3 2 5 1.4 8±1 6.4 1 4 9.1 3±1 9.9 7 5 0.2 5±1 7.3 1 4 6.5 6±1 6.5 3 3 7.0 0±1 9.8 0 5 5.0 0±1 8.3 8 6 2.0 8±1 2.4 2 5 4.2 1±1 8.2 9 4 9.0 3±1 8.9 1 4 9.7 8±1 6.9 0 4 8.0 3±2 0.1 2 5 4.1 4±1 5.1 4 4 8.6 3±1 4.0 1 5 0.2 5±1 5.5 8 4 5.8 2±2 1.1 4 5 7.8 0±9.2 8 5 0.2 1±1 8.8 3 0.6 9 3 0.6 5 5

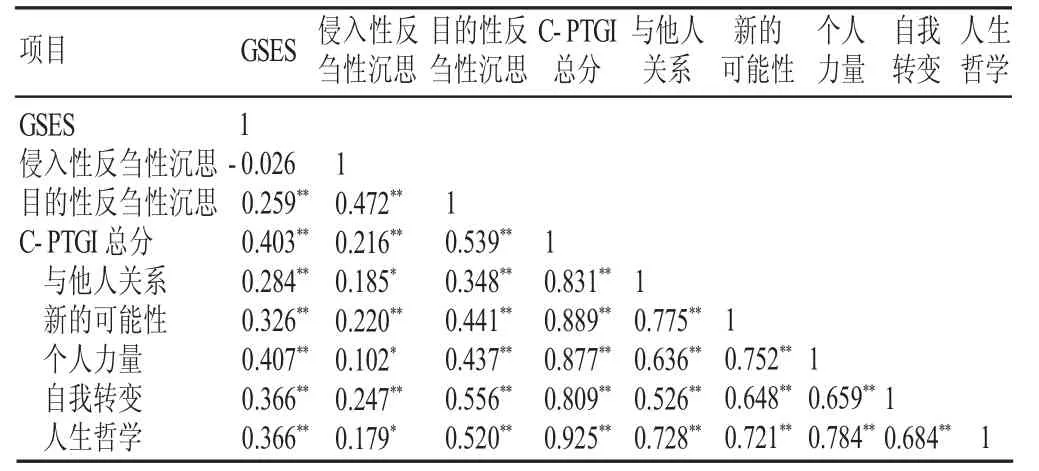

2.4 COVID-19疫情下大學生居家隔離期間自我效能感、反芻性沉思與創傷后成長的相關性分析

Pearson相關分析結果顯示,大學生居家隔離期間的自我效能感、侵入性反芻性沉思、目的性反芻性沉思與C-PTGI總分及其各維度均呈顯著正相關(P<0.05或P<0.01),見表3。

表3 COVID-19疫情下大學生居家隔離期間GSES、C-ERRI與C-PTGI及其各維度的相關性(n=186)

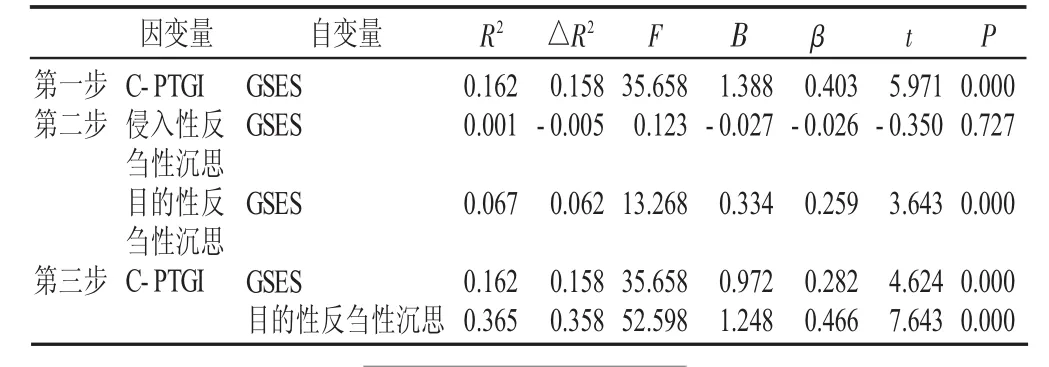

2.5 反芻性沉思的中介效應分析

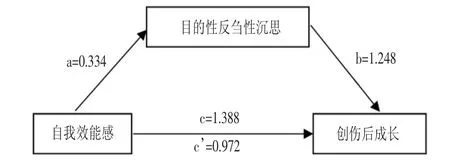

以目的性反芻性沉思為中介變量(M),以自我效能感為自變量(X)、創傷后成長為因變量(Y),進行分層回歸分析,檢驗大學生的反芻性沉思在其自我效能感與創傷后成長之間的中介效應。第一步檢驗自我效能感對創傷后成長的影響,自變量對因變量的解釋程度為15.8%,系數c有統計學意義(t=5.971,P<0.05);第二步檢驗自我效能感對反芻性沉思的影響,其中自我效能感對侵入性反芻性沉思的解釋程度為-0.5%,系數α’無統計學意義(t=-0.350,P>0.05),對目的性反芻性沉思的解釋程度為6.2%,系數α有統計學意義(t=3.643,P<0.05);第三步檢驗自我效能感和目的性反芻性沉思對創傷后成長的影響,自我效能感對創傷后成長的解釋程度為15.8%,系數c’有統計學意義(t=4.624,P<0.05),目的性反芻性沉思對創傷后成長的解釋程度為35.8%,系數 b 有統計學意義(t=7.643,P<0.05)。系數 c’(0.972)小于系數c(1.388),綜上可知,只有目的性反芻性沉思在自我效能感和創傷后成長之間起部分中介效應,中介效應占總效應的比值為 a×b/c×100%=30.03%,見表4、圖1。

表4 目的性反芻性沉思在自我效能感與創傷后成長之間的中介效應(n=186)

圖1 目的性反芻性沉思在自我效能感和創傷后成長之間的中介效應模型

3 討論

3.1 COVID-19疫情下大學生居家隔離期間創傷后成長的水平及特點

一項系統綜述報告指出,個體的創傷后成長水平與其遭受的創傷類型有關,由高到低依次是特殊職業者、患病者、意外創傷者[20]。本研究中,COVID-19疫情下大學生居家隔離期間的創傷后成長為中等水平,略低于其他創傷事件影響下大學生的創傷后成長水平[21],但其性別、年級、居家隔離地點及隔離天數對創傷后成長總分的影響并無統計學差異(P>0.05)。這或許說明,一方面,此次COVID-19疫情帶來的創傷對各地大學生的心理沖擊是巨大的、全面的、持續時間較長的;另一方面,本次調查研究選擇在武漢解封后進行,此時全國疫情已基本得到有效控制,各地也根據實際情況陸續解除居家隔離生活,外部壓力的減輕促使大學生開始逐步思考疫情帶來的影響、重新規劃自己今后的學習生活等,進而從中體驗到創傷后成長等積極心理轉變。根據調查結果可知,COVID-19疫情下,大學生在經歷了平均75天的居家隔離生活后,體驗到了有關“人生哲學”“自我轉變”及“新的可能性”等積極的心理變化,他們開始主動思考更多有關人生、人性、生命等方面的問題,促使自我發生改變、尋找疫情大流行背景下的新機遇等,以適應外在大環境的變化。與此同時,長期居家生活雖然限制了大學生原有的社交范圍,但一方面增加了其與家人之間的溝通交流,感知到更多來自家庭的溫暖與關愛,另一方面也使他們更加渴望面對面的人際交流,重視友情的維系,從而獲得更多的情感支持,這也有助于增強他們的自信心,以有效應對遇到的危機事件。據此提示,現階段高校正常開學后,教育工作者或可引導大學生多關注COVID-19疫情給自身帶來的挑戰與意義,如學會理解并接受世事變化無常、進一步合理規劃自己的求學計劃、對所有堅守在疫情防控一線的工作人員心懷感恩、更加珍愛生命和敬畏自然等;積極主動地為他們提供疫情流行期間出現心理問題時的應對策略,如鼓勵其通過交談或書寫的方式與他人分享有關疫情影響的想法和感受,及時疏導不良情緒和負性思維,指引其學會尋求有效的社會支持,以增強他們與困境持續頑強斗爭的信心與勇氣,從而促使他們獲得更高水平的創傷后成長。

3.2 COVID-19疫情下大學生居家隔離期間的自我效能感、反芻性沉思與創傷后成長之間的相關性

自我效能感是一種信念,指個體對影響自己生活事件的控制能力[22]。本研究中,COVID-19疫情下大學生居家隔離期間的自我效能感處于中等水平,略低于意外創傷者和腫瘤患者[15,23],這或許與個體遭遇的創傷事件性質有關。意外傷、疾病等創傷事件對個體造成的影響一般都是確定的、可以直接觀察到的,但COVID-19疫情作為傳播速度快、感染范圍廣、防控難度大、且可能長期流行的重大突發公共衛生事件,給大學生未來的學習生活帶來了很多不確定性,使得他們對自己能否有效掌控疫情對人生規劃帶來的影響產生了一定程度的迷茫和懷疑。Pearson相關分析顯示,大學生的自我效能感與創傷后成長總分及其各維度均呈顯著正相關(P<0.01),這與董超群[15]的研究結果一致,即自我效能感水平越高的大學生,遭遇創傷時對事件影響的掌控能力越強,從中獲得的創傷后成長也越多。反芻性沉思是個體調整原有思維認知、重新理解創傷事件影響的重要機制,也是個體體驗到創傷后成長的重要認知加工指標[14]。在本研究中,大學生居家隔離期間的反芻性沉思水平略高于意外創傷事件中受創者的反芻性沉思水平[24-25],且其目的性反芻性沉思水平高于侵入性反芻性沉思水平,可能與本研究實施時全國疫情已基本得到有效控制,居家隔離逐步解除有關,因此大學生開始更多地主動思考此次疫情對自身的影響,如疫情防控持續狀態下,應該如何重新規劃好自己的求學深造或工作計劃等。此外,Pearson相關分析顯示,本研究中大學生的侵入性反芻性沉思和目的性反芻性沉思與其創傷后成長總分及各維度均呈顯著正相關(P<0.05 或 P<0.01),這與相關研究結果一致[26-28],表明在疫情持續流行的狀態下,大學生在與創傷事件反復抗爭的過程中,當下的侵入性反芻性沉思也可促進其主動進行自我反思、重新評價創傷事件給自身帶來的影響、尋求解決問題的方案,從而獲得更高水平的創傷后成長。

3.3 反芻性沉思在自我效能感和創傷后成長之間的中介作用

中介效應檢驗結果顯示,COVID-19疫情下,大學生居家隔離期間的自我效能感可直接正向預測其創傷后成長水平,目的性反芻性沉思在自我效能感和創傷后成長之間起部分中介效應,因此可以通過增加大學生的目的性反芻性沉思頻率來提升其創傷后成長水平。相關研究也報道,青年群體比較容易在危機事件中改變自己原有的思維認知、世界觀等,以適應現實生活的變化,這有助于他們獲得創傷后成長[29]。此外也有研究報道,提高患者的反芻性沉思水平可以增強其戰勝疾病的信心,從而促進其身體恢復和心理成長[30],且隨著創傷事件的影響時間越長,個體的目的性反芻性沉思頻率越高,創傷后成長水平也越高[31]。據此提示,現階段高校正常開學,返校后或可進一步對全體學生的反芻性沉思狀況進行測評,以區分其兩種反芻性沉思類型發生的頻率,并以此為依據開展針對性的心理干預。如果目的性反芻性沉思頻率較高,則可進一步給予大學生引導,強化他們有意義的思考和重新評價等認知加工,如從重新探討反思疫情影響下個人生活的意義和生命的價值,以此增強他們的自我效能感,繼而提升其創傷后成長水平。如果侵入性反芻性沉思頻率較高,則需要高校心理咨詢師、輔導員等人從旁協助大學生進行有效應對,一方面鼓勵他們主動表達疫情帶給自身的各種困擾,這既有助于疏導其負性情緒,也可據此為其提供一些解決困擾的策略;另一方面增加他們對COVID-19疫情的認知,如了解COVID-19疫情的傳播途徑、在平時的學習和生活中如何避免被感染以及一旦出現發熱該如何鎮靜處理等,增強其應對困難的信心,促使被動的、消極的認知加工向主動的、積極的認知加工轉變,從而使其實現創傷后成長。