觀察中藥綜合干預治療學齡期特發性矮小癥(ISS)的療效

董俊玲,王欣欣

日照市中醫醫院兒科,山東日照 276800

特發性矮小癥(ISS)是指排除全身性、內分泌、營養或染色體異常等因素影響,個體身高較相應人群、性別與年齡的平均身高低2個標準差以上的癥狀。特發性矮小癥是導致兒童期身材矮小的重要因素之一[1]。以往臨床治療ISS并無特效方式,重組人生長激素(rhGH)的研發使得ISS的臨床治療效果得到了提升,但ISS的病因相對復雜,其不僅與生長激素有關,還與骨骼發育相關因素有關,包括營養、運動、睡眠、環境等,且加大劑量、延長治療時間也會增加患者不良反應的發生風險,很多患兒家長無法接受,再加上重組人生長激素的價格較高,很多患兒家庭無法承受此經濟負擔[2-4]。為此,臨床亟待尋找一種更加安全、有效、便利的方法來治療學齡期特發性矮小癥。該文方便選取該院于2018年3月—2020年3月收治的138例學齡期特發性矮小癥患兒為研究對象,將其隨機分為兩組分別行rhGH治療與聯合中藥綜合干預治療,比較兩組患者的臨床療效。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

該文方便選取醫院收治的138例學齡期特發性矮小癥患兒為研究對象,將其隨機分為對照組和研究組,各69例患兒。納入標準:均與同年齡、同性別正常身高平均值低2個標準差,出生時身長與體重處正常范圍,身材比例、食物攝入均正常,但生長速度緩慢,骨齡稍有延遲,GH激發試驗結果顯示峰值超10μg/L。排除標準:染色體檢查異常、患有慢性器質性疾病、心理疾病或嚴重情感障礙、依從性差等患兒。對照組中男38例,女31例;平均年齡(9.23±3.46)歲;平均身高(122.07±7.54)cm;平均體質量(23.14±3.78)kg;平均骨齡(8.26±1.76)歲。研究組中男39例,女30例;平均年齡(9.34±3.45)歲;平均身高(121.97±7.55)cm;平均體質量(23.42±3.76)kg;平均骨齡(8.31±1.75)歲。兩組患兒基線資料比較差異無統計學意義(>0.05),具有可比性。該研究經醫院醫學倫理委員會批準,患兒家屬知情同意。

1.2 方法

對照組:以rhGH(國藥準字:S20010032)治療,每日睡前采取皮下注射方式用藥,用量:0.12 U/(kg·d)。

研究組:以中藥綜合干預治療,措施如下:①予中藥免煎顆粒口服,組方:茯苓、山藥、白術、太子參、沙參、玉竹、枸杞子、村仲、覆盆子、山茱萸、生地、桑枝、酸棗仁各10 g,陳皮、菟絲子各6 g,炙甘草3 g。1劑/d,100 mL開水分早晚兩次沖服。每服用3 d停1 d。②飲食指導:依患兒實際情況為其制定個性化的飲食方案,糾正患兒不良飲食習慣,保障患兒全面營養,補充微量元素與維生素。③成長體操:每晚睡前半小時輔助患兒做增高體操,包括空手跳、彈跳、伸拉等,15 min/d,患兒家屬可依患兒實際情況適當調整強度,以免產生運動傷害。④器械訓練:利用生長板促進儀行器械訓練,1次/周,15 min/次。⑤穴位按摩:行穴位按摩,15 min/d,包括百會、關元、三陰交、足三里、腎俞、命門、涌泉等穴位,按摩至穴位有酸脹痛感為止。⑥睡眠指導:囑患兒家屬積極配合治療,為患兒營造良好的家庭環境,保障患兒充足睡眠,避免睡前看刺激性的電影或電視,玩刺激性的游戲。一般的,4~7歲患兒每日睡眠時間需要11 h,7~15歲需10 h。

兩組患兒均治療12個月。

1.3 觀察指標

分別于治療前后測量患兒身高與體質量,比較患兒治療前后的身高與體質量變化;計算患兒的身高增長量與年骨齡變化量。

統計兩組患兒不良反應的發生情況,并記錄兩組患兒的治療費用。

1.4 統計方法

2 結果

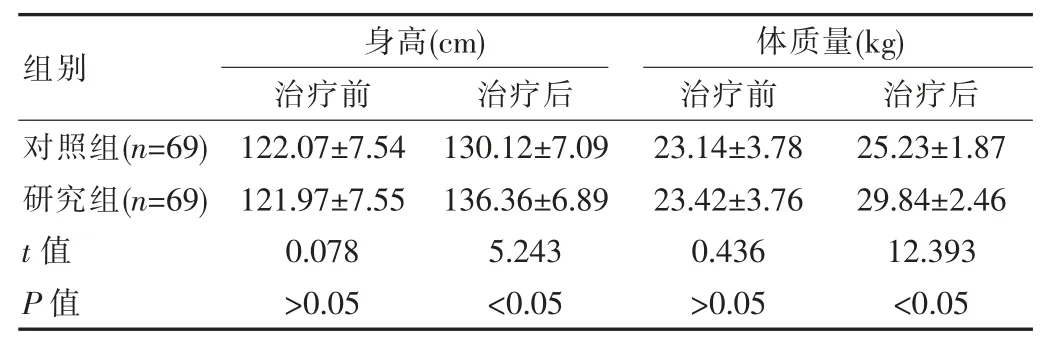

2.1 兩組患兒治療前后的身高與體質量對比

兩組患兒治療前的身高與體質量比較差異無統計學意義(P>0.05),治療后均有所上升,研究組患兒治療后的身高與體質量較對照組明顯更高,組間比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患兒治療前后的身高與體質量對比(±s)

表1 兩組患兒治療前后的身高與體質量對比(±s)

組別 身高(cm)治療前 治療后體質量(kg)治療前 治療后對照組(n=69)研究組(n=69)t值P值122.07±7.54 121.97±7.55 0.078>0.05 130.12±7.09 136.36±6.89 5.243<0.05 23.14±3.78 23.42±3.76 0.436>0.05 25.23±1.87 29.84±2.46 12.393<0.05

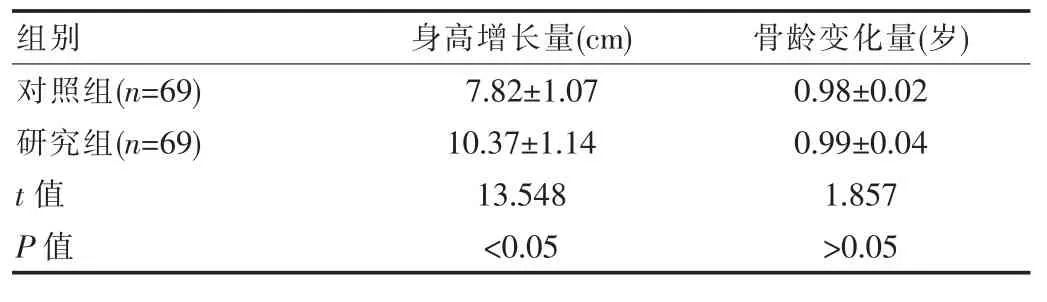

2.2 兩組患兒的身高增長量與骨齡變化量比較

兩組患兒的骨齡變化量比較差異無統計學意義(P>0.05),研究組患兒的身高增長量較對照組明顯更高,組間比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患兒身高增長量與骨齡變化量比較(±s)

表2 兩組患兒身高增長量與骨齡變化量比較(±s)

組別 身高增長量(cm) 骨齡變化量(歲)對照組(n=69)研究組(n=69)t值P值7.82±1.07 10.37±1.14 13.548<0.05 0.98±0.02 0.99±0.04 1.857>0.05

2.3 兩組患兒不良反應的發生情況對比

研究組患兒未發生不良反應;對照組患兒于治療期間發生局部皮膚輕度紅腫6例,未經特殊處理自行消失,血清T4稍有下降1例,未見T3與TSH水平有明顯變化,也未出現相關臨床癥狀,口服甲狀腺素片后復查顯示恢復正常水平,不良反應的發生率為10.14%;兩組不良反應情況比較,差異有統計學意義(χ2=4.356,P<0.05)

2.4 兩組患兒治療費用比較

研究組患兒的平均治療費用為(11 236.45±236.76)元,較對照組的(23 071.57±3 465.24)元明顯更低,組間比較,差異有統計學意義(t=28.303,P<0.05)。

3 討論

當前臨床對于ISS尚無統一定義,一般是指排除慢性系統疾病、內分泌疾病、骨骼疾病、染色體病等的影響的矮小癥。部分學者還會將家族性矮身材、GH神經內分泌障礙與宮內生長遲緩所引發的矮身材也歸于此范圍內[5-7]。針對ISS的治療,因臨床尚未明確其病因,故也無針對性的治療措施。近些年來,臨床治療ISS主要采取生長激素治療法,臨床研究發現[8-9],經生長激素治療,ISS患兒的身高能接近同齡正常兒童。重組人生長激素(rhGH)促進兒童生長的作用現已得到醫學界的公認,但其對患兒最終身高的影響尚未確定,有研究顯示rhGH對學齡期ISS患兒骨齡的改變較小,也就是說其對患兒生長發育進程的影響較小[10]。

ISS于中醫學而言屬“五遲”范疇,主因脾虛腎虛所致,腎乃先天之本,人之生長賴于腎精生髓,且腎主骨生髓,能促生長,腎精虧虛,腎氣薄弱,骨髓生化不足,骨生長緩慢,身材自然矮小[11-12]。而脾乃后天之本,生長發育所需營養皆賴脾之吸收運化,脾虛則化源低下、運化失常,五臟缺養,致生長發育緩慢。所以,ISS的治療主在扶脾益腎[13]。該研究所使用的中藥免煎顆粒所含茯苓、山藥有利健脾;太子參、白術可補脾益氣;陳皮能理氣;沙參、玉竹可養胃;枸杞子、菟絲子、杜仲、覆盆子、山茱萸有益肝腎,能強筋健骨;生地能生津,且具清熱涼血的功效,諸藥合用,能起到良好的健脾養胃、補腎益肝的效果,從而促進患兒身高的增長。

該文選取該院收治的138例學齡期ISS患兒為研究對象,將其分為兩組分別行rhGH治療與中藥綜合干預治療,并比較了兩組患兒的治療效果。研究結果顯示,兩組患兒經治療后的身高與體質量較治療前明顯上升,且研究組患兒治療后的身高與體質量較對照組明顯更高(P<0.05),此研究結果與李靜[13]等人的研究結果基本保持一致,表明中藥綜合干預治療能有效促進患兒身高與體質量的增長。兩組患兒的骨齡變化量比較無明顯差異(P>0.05),但研究組患兒身高變化量較對照組明顯更大(P<0.05),此研究結果與杜曉林[14]等人的研究結果[治療組6~12個月的身高增長量與骨齡變化量分別為(4.8±1.3)cm、(0.99±0.05)年;治療組6~12個月的身高增長量與骨齡變化量分別為(3.6±1.2)cm、(0.98±0.03)歲]基本保持一致,表明中藥綜合干預治療能有效促進患兒身高的增長。研究組患兒未發生不良反應,而對照組不良反應的發生率為10.14%,可見聯合中藥綜合干預治療更加安全。研究組患兒的治療費用為(11 236.45±236.76)元,較對照組的(23 071.57±3 465.24)元明顯更低,此結果與劉靜[5]的研究結果[中藥及綜合干預組學齡期平均治療費用為(11 238.4±0.0)元;生長激素組學齡期平均治療費用為(23 060.7±3 888.2)元]基本保持一致,表明中藥綜合干預治療所需的費用更低,有利減輕患兒家庭經濟負擔。

綜上所述,針對學齡期ISS患兒,中藥綜合干預治療的臨床療效較佳,能有效促進患兒的生長發育,且不易產生不良反應,具較高安全性,治療費用也較低,不會給患兒家庭帶來較大經濟負擔,經濟實惠,值得在臨床治療當中推廣應用。