經(jīng)皮椎間孔鏡治療腰椎間盤突出癥的療效分析

葛友平,劉曉冬,夏海冬

江蘇省鹽城市大豐人民醫(yī)院疼痛科,江蘇大豐 224100

在我國社會發(fā)展速度加快的影響下,人們的生活節(jié)奏與工作節(jié)奏越來越快,不少人員因工作需要而長時間保持坐姿,導(dǎo)致腰椎間盤突出癥的發(fā)病率呈現(xiàn)逐年升高趨勢,對人們的生活產(chǎn)生較大影響。在臨床中,傳統(tǒng)保守治療無法從根本上改善腰椎突出在脊髓與神經(jīng)根中的壓迫性,而傳統(tǒng)的手術(shù)治療具有較大的創(chuàng)傷性,術(shù)中出血量較多,一旦出現(xiàn)意外很容易破壞機(jī)體脊柱后結(jié)構(gòu),延緩患者康復(fù),效果并不令人滿意[1]。隨著研究的深入,臨床學(xué)者提出微創(chuàng)技術(shù),不僅創(chuàng)傷少,出血少,而且并發(fā)癥也少,并不會對機(jī)體脊柱的穩(wěn)定性造成一定影響,便于患者恢復(fù),深受臨床青睞[2]。經(jīng)皮椎間孔鏡技術(shù)便是最具代表性的微創(chuàng)性技術(shù),可有效在內(nèi)鏡的輔助下,把腰椎突出物摘除并游離,減少神經(jīng)根的受壓性,確保脊柱力學(xué)穩(wěn)定[3]。為了更好地探究經(jīng)皮椎間孔鏡技術(shù)的優(yōu)勢,簡單隨機(jī)選擇該院2017年3月—2020年8月收治的80例腰椎間盤突出癥患者,探討實施此項微創(chuàng)技術(shù)的效果。現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

經(jīng)醫(yī)學(xué)倫理委員會批準(zhǔn),簡單隨機(jī)選擇該院收治的80例腰椎間盤突出癥患者作為研究對象,按照治療方式的不同分成對照組與觀察組,每組40例。對照組:男25例,女15例;年齡20~81歲,平均(45.63±3.25)歲;病程4~79個月,平均(37.84±4.03)個月;患病部位:L3~4節(jié)段14例,L4~5節(jié)段12例,L5~S1節(jié)段10例,L3~4/L4~5節(jié)段4例。觀察組:男23例,女17例;年齡23~85歲,平均(45.67±3.24)歲;病程5~76個月,平均(37.80±4.02)個月;患病部位:L3~4節(jié)段15例,L4~5節(jié)段13例,L5~S1節(jié)段9例,L3~4/L4~5節(jié)段3例。兩組患者基本資料差異無統(tǒng)計學(xué)意義 (P>0.05),具有可比性。該研究經(jīng)院倫理委員會審批通過。

納入標(biāo)準(zhǔn):①經(jīng)CT或MRI診斷確診;②腰痛且一側(cè)下肢呈現(xiàn)放射狀疼痛或者麻木;③3個月保守治療無效;④患者與家屬知曉該研究,自愿參加。

排除標(biāo)準(zhǔn):①腰椎腫瘤或急性者;②凝血功能異常或者心腦血管病癥者;③急性感染性疾病者;④認(rèn)知或精神障礙者;⑤妊娠或哺乳期女性;⑥臨床資料不全者。

1.2 方法

對照組行常規(guī)手術(shù),硬膜外麻醉后協(xié)助患者取俯臥位,懸空腹部,常規(guī)消毒鋪巾處理,選擇病變椎間隙中心作一長約6~8 cm的手術(shù)切口,逐層切開機(jī)體筋膜與組織,把機(jī)體單側(cè)椎板肌肉組織與棘突進(jìn)行剝離,使手術(shù)視野更加明亮,使用椎板咬骨鉗與骨刀直接切除病變椎板及相關(guān)關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié),并做好開窗操作,拉鉤保護(hù)機(jī)體腰椎神經(jīng),仔細(xì)摘除突出性髓核,借助3 mm椎間孔探頭觀察機(jī)體神經(jīng)根出口,若無狹窄現(xiàn)象需使用生理鹽水反復(fù)沖洗術(shù)區(qū),放置引流管,縫合切口,術(shù)畢。常規(guī)抗生素治療,待術(shù)后24~48 h可拔除引流管。

觀察組行經(jīng)皮椎間孔鏡治療,所選用設(shè)備是德國SPINENDOS公司的椎間孔鏡及其配套工具;STOR公司的冷光源攝像機(jī);GE公司的C型X線機(jī)。協(xié)助患者俯臥,墊空腹部,適當(dāng)調(diào)整手術(shù)床,確保患者腰椎前屈,C臂X線機(jī)透視下合理確定椎間盤與皮膚的進(jìn)針部位,并借助CT、MRI確定穿刺點角度與旁開距離,靶向穿刺,注意進(jìn)針點一般是在患者患側(cè)脊柱后正中線旁開10~15 cm處,角度控制在冠狀面10~25°,使用0.5%利多卡因(國藥準(zhǔn)字H20065388)與0.05 mg芬太尼(國藥準(zhǔn)字H42022076)進(jìn)行局部麻醉,18號針對肌肉、筋膜與關(guān)節(jié)突進(jìn)行逐層麻醉,在正側(cè)位X線的輔助下合理調(diào)整穿刺方向,直至進(jìn)入椎間盤內(nèi)。用1:3比例配置1~5 mL美藍(lán)(國藥準(zhǔn)字H32024827)和歐乃派克(國藥準(zhǔn)字H20000595)混合液,緩慢注入機(jī)體椎間盤進(jìn)行造影。套針置換導(dǎo)絲,作一7 mm切口為導(dǎo)絲入口,逐級使用擴(kuò)張管,必要情況下,亦可配合環(huán)鋸把部分上關(guān)節(jié)突出部位進(jìn)行磨除,使機(jī)體外側(cè)椎間孔增大,然后緩慢把斜面工作套管置入,選擇機(jī)體椎間盤突出于壓迫神經(jīng)根稍內(nèi)側(cè)作為理想通道的擺放部位。緩慢置入內(nèi)鏡,并使用生理鹽水沖洗,于內(nèi)鏡下密切對藍(lán)染退變髓核組織進(jìn)行觀察,清除突出椎間盤,并做好減壓神經(jīng)根、纖維環(huán)成形、低溫射頻止血與消融等處理,觀察機(jī)體硬膜囊行走神經(jīng)根與出口神經(jīng)根是否良好暴露,完成減壓工作后,緩慢拔除工作套管,縫合手術(shù)切口,術(shù)畢。同樣給予常規(guī)抗生素抗感染處理。

1.3 觀察指標(biāo)

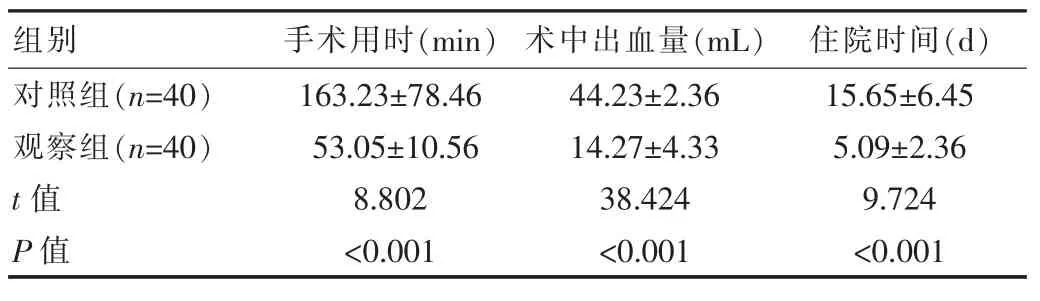

記錄兩組手術(shù)相關(guān)指標(biāo),包括手術(shù)用時、術(shù)中出血量、住院時間3項。

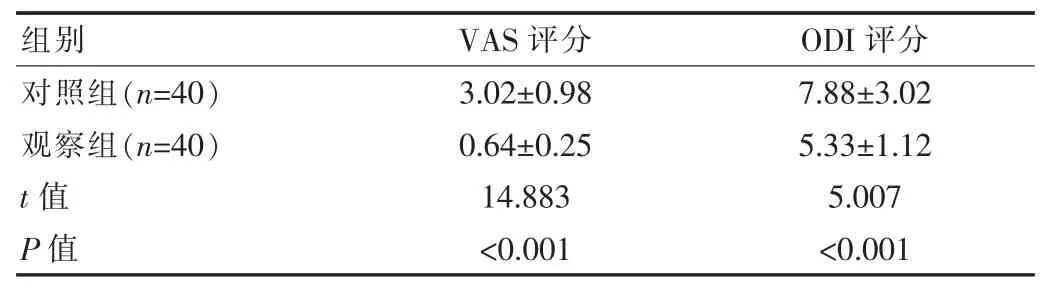

采用視覺模擬量表詳細(xì)評估兩組患者的疼痛狀況,分?jǐn)?shù)0~10分,數(shù)值越高代表機(jī)體疼痛感越強。

采用Oswestey功能障礙指數(shù)(ODI)評估兩組患者的功能狀況,分?jǐn)?shù)越低表示患者功能障礙越弱,恢復(fù)越好。

1.4 統(tǒng)計方法

采用SPSS 23.0統(tǒng)計學(xué)軟件予以數(shù)據(jù)處理,計量資料用(±s)表示,組間差異比較采用t檢驗;計數(shù)資料以頻數(shù)和百分比(%)表示,組間差異比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者手術(shù)相關(guān)指標(biāo)對比

觀察組手術(shù)用時更短,術(shù)中出血量更少、住院時間更低,與對照組比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者手術(shù)相關(guān)指標(biāo)比較(±s)

表1 兩組患者手術(shù)相關(guān)指標(biāo)比較(±s)

組別 手術(shù)用時(min) 術(shù)中出血量(mL) 住院時間(d)對照組(n=40)觀察組(n=40)t值P值163.23±78.46 53.05±10.56 8.802<0.001 44.23±2.36 14.27±4.33 38.424<0.001 15.65±6.45 5.09±2.36 9.724<0.001

2.2 兩組患者VSA與ODI評分對比

觀察組患者VAS評分與ODI評分明顯優(yōu)于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。 見表2。

表2 兩組患者VAS評分與ODI評分比較[(±s),分]

表2 兩組患者VAS評分與ODI評分比較[(±s),分]

組別VAS評分 ODI評分對照組(n=40)觀察組(n=40)t值P值3.02±0.98 0.64±0.25 14.883<0.001 7.88±3.02 5.33±1.12 5.007<0.001

3 討論

腰椎間盤突出癥屬于臨床發(fā)病率較高的一種疾病,常見于機(jī)體腰椎間盤纖維環(huán)的破裂部位,機(jī)體殘存的纖維環(huán)和髓核可將其覆蓋,后縱韌帶從而會出現(xiàn)椎管內(nèi)突出的現(xiàn)象,嚴(yán)重壓迫機(jī)體脊神經(jīng)根,最終造成綜合征,降低生活質(zhì)量,需要臨床多加重視[4-5]。

傳統(tǒng)手術(shù)的創(chuàng)傷性往往較大,出血量多,患者恢復(fù)速度較為緩慢,并不滿足現(xiàn)階段人們的實際需要。在我國醫(yī)學(xué)技術(shù)水平不斷發(fā)展的形勢下,微創(chuàng)技術(shù)已然逐漸替代了傳統(tǒng)手術(shù),經(jīng)皮椎間孔鏡技術(shù)便是近些年迅猛發(fā)展與完善的微創(chuàng)技術(shù)手段,是在特有機(jī)械性物質(zhì)的輔助下,經(jīng)后外側(cè)進(jìn)入椎間孔三角區(qū),并及時摘除椎間盤突出組織,獲取最佳的手術(shù)效果[6-7]。經(jīng)皮椎間孔鏡技術(shù)的主要特點是靶向穿刺,使用穿刺針瞄準(zhǔn)機(jī)體椎間盤突出組織或者椎間盤后1/3部位,并在影像學(xué)技術(shù)下選擇旁開距離與角度,工作通道直至椎管前方,并把髓核組織進(jìn)行摘除,所以手術(shù)操作的關(guān)鍵點在于穿刺技術(shù)[8-9]。這一手術(shù)實施過程中,并不會過度牽拉機(jī)體神經(jīng)根與硬膜囊,全部操作都在固定工作套管中實施,并不會破壞機(jī)體椎管中的神經(jīng)組織,加上低溫射頻消融技術(shù)的輔助性,可更進(jìn)一步達(dá)到止血效果,降低術(shù)后椎管內(nèi)黏結(jié)的發(fā)生風(fēng)險,且實施局部麻醉,可有效提高手術(shù)安全性[10-11]。椎間孔鏡手術(shù)另一重點是術(shù)中顯露出神經(jīng)根,部分患者因做過局部封閉治療,突出的髓核可能與神經(jīng)根粘連,術(shù)中需要小心分離,切記盲目牽拉導(dǎo)致神經(jīng)損傷,術(shù)中能夠完全顯露出神經(jīng),一般癥狀都能緩解。這一手術(shù)的皮膚切口僅僅在1 cm以下,術(shù)后切口疼痛感較小,出血量少,并不會嚴(yán)重干擾機(jī)體椎旁肌肉、韌帶與椎管內(nèi)結(jié)構(gòu),降低術(shù)后椎體不穩(wěn)定性,且手術(shù)操作簡便,用時較短,便于患者盡早恢復(fù),縮短住院時間[12-13]。

在該次研究中,觀察組患者手術(shù)用時(53.05±10.56)min、術(shù)中出血量(14.27±4.33)mL、住院時間(5.09±2.36)d均較對照組更低,且VAS評分(0.64±0.25)分與ODI評分(5.33±1.12)分較對照組更優(yōu)(P<0.05),表明經(jīng)皮椎間孔鏡技術(shù)在腰椎間盤突出癥患者中的治療效果是非常確切的,可有效減少手術(shù)時間與出血量,改善機(jī)體疼痛與椎間盤功能障礙,促進(jìn)身體康復(fù),從而大大縮短住院時間。上述研究結(jié)果與宋恒[14]文獻(xiàn)研究結(jié)果一致,其研究結(jié)果表明:實施經(jīng)皮椎間孔鏡技術(shù)治療的實驗組手術(shù)時間是(52.4±10.2)min,手術(shù)出血量是(14.2±4.3)mL,住院時間是(5.1±2.2)d,較開放性手術(shù)治療的普通組低 (t=12.634、21.382、12.748,P<0.05), 且術(shù)后VAS評分(0.62±0.23)分、ODI評分(5.32±1.11)分低于普通組(t=21.315、14.178,P<0.05)。

綜上所述,經(jīng)皮椎間孔鏡治療腰椎間盤突出癥的臨床治療效果極為顯著,有助于患者快速康復(fù),可作為臨床重要的治療手段進(jìn)行推廣和應(yīng)用。