人工全髖關節置換術治療FicatⅢ、Ⅳ期股骨頭壞死的手術方法及療效評價

劉佳豐 李文龍 高志昆

摘要:目的:探究人工全髖關節置換術治療FicatⅢ、Ⅳ期股骨頭壞死的臨床價值。方法:回顧性分析2018年9月~2020年11月收治的80例FicatⅢ、Ⅳ期股骨頭壞死患者,均給予人工全髖關節置換術治療,觀察臨床療效。結果:術后,患者髖關節屈曲度、外展度與術前比較,改善幅度顯著;且術后髖關節功能評分明顯較術前升高(P<0.05)。結論:對FicatⅢ、Ⅳ期股骨頭壞死患者實施手術治療,建議采納人工全髖關節置換術,可有效改善髖關節屈曲度、外展度的同時提高髖關節功能評分并改善患者預后。

關鍵詞:人工全髖關節置換術;股骨頭壞死;髖關節屈曲度;髖關節功能

股骨頭壞死又被稱之為“股骨頭缺血性壞死”,屬于臨床常見且高發性的股骨頭病變。有研究證實,股骨頭血供中斷是造成股骨頭壞死的根本病因,疾病加重會導致骨細胞和骨髓細胞死亡;若修復不及時,極易導致股骨頭結構改變并出現關節功能障礙。現階段臨床治療FicatⅢ、Ⅳ期股骨頭壞死患者,多借助外科術式,可有效提高治療效果并改善患者預后[1]。本研究分析人工全髖關節置換術治療FicatⅢ、Ⅳ期股骨頭壞死的臨床價值。現報道如下:

1資料與方法

1.1 一般資料

以我院接診的80例(82髖)股骨頭壞死患者為研究對象。其中男42例,女38例;年齡56~80歲,平均(68.52±6.33)歲;Ficat分期:Ⅲ期42髖,Ⅳ期40髖。

1.2 治療方法

術前提前進行宣教和心理疏導,將手術方案詳細告知患者和家屬,叮囑患者保持良好心態接受后續治療,同時完善心電圖、血尿常規、肝腎功能等各項檢查。術前X線片拍攝患病關節。術中采用硬膜外麻醉,患者取側臥位確保患肢朝上,切口于髖關節后外側,皮膚及組織逐層分離確保關節囊充分暴露,切開,髖關節外旋致股骨頭脫位,股骨頭取出后修整股骨頸,直至股骨頸活動無礙,在此期間使用紗布對髓腔止血。軟組織用拉勾分離確保髖臼充分顯露,過多的髖臼適當切除,后借助髖臼銼銼出合適假臼(大小比例類似于人工髖臼),取適當假體安置,骨水泥固定,無松動后生理鹽水沖洗,置引流管,關閉切口。術后指導患者取臥位,指導其口服利伐沙班,單次劑量控制在10 mg,1次/d,堅持用藥14 d。

1.3 觀察指標

比較手術前后髖關節的屈曲度、外展度及髖關節功能。髖關節功能借助UCLA量表(University of California at Los-Angeles),內含步行、疼痛、活動等,單項分值1~10分,評分和功能恢復呈正比。

1.4 統計學分析

采用SPSS22.0統計學軟件分析處理數據,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用率表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2結果

2.1 手術前后髖關節的屈曲度和外展度

術后髖關節屈曲度、外展度高于術前(P<0.05)。見表1。

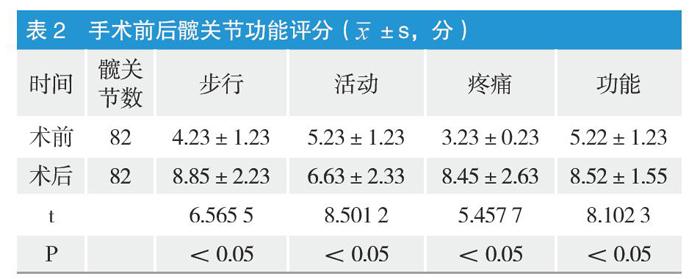

2.2 手術前后髖關節功能評分

手術后髖關節功能評分高于術前,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3討論

臨床治療早期患者多借助藥物(非類固醇)和物理療法來緩解疼痛并促進骨修復,但若是Ficat分期為Ⅲ、Ⅳ期的股骨頭壞死患者,藥物和物理療法基本無效。患者股骨頭嚴重塌陷,髖關節功能受限,對患者身心健康、日常生活產生嚴重影響。人工全髖關節置換術借助金屬材料進行,通過手術將損傷關節進行置換,切除病灶的同時有效促進患者髖關節功能恢復。隨著醫療技術的發展和完善,人工全髖關節置換術可以替代病變關節,從而緩解關節疼痛,同時對關節功能進行重建,最終提高治療效果,改善患者生活質量。

綜上所述,對FicatⅢ、Ⅳ期股骨頭壞死患者實施人工全髖關節置換術治療具有顯著價值,值得臨床推廣并借鑒。

參考文獻

[1]張猛,賀西京,謝松濤,等.股骨頭壞死老年患者全髖關節置換術后并發股內收肌攣縮相關影響因素研究[J].山西醫藥雜志,2019,48(12):1458-1459.