黃公望《快雪時晴圖》之我見

摘 要:黃公望作為元四家之首,其山水畫在中國山水畫史上承前啟后。本文以黃公望《快雪時晴圖》為例,結合其另兩幅雪景山水畫,從作品的本體語言和意境創造方面進行分析,以求進一步廓清黃公望雪景山水畫的繪畫語言特征及繪畫思想根源。

關鍵詞:黃公望 雪景山水 繪畫語言 《快雪時晴圖》

元代雖短暫,卻是中國歷史上比較特殊的朝代,也是中國繪畫史上風格轉變的重要時期,其山水畫在畫史上留下濃重的一筆。注重筆墨的意趣,有別于宋朝重形的追求,可謂元代繪畫的時代特點。這一時期,雪景題材的山水畫呈現時代審美追求的改變。畫雪景山水者,元代首推黃公望,他宗法董巨而有創新。其中《快雪時晴圖》(圖1)是其雪景山水的代表作品,也是標志著雪景山水畫轉向文人畫風格的劃時代作品。

《快雪時晴圖》現藏于北京故宮博物院,紙本設色、橫104.6厘米、縱29.7厘米,是黃公望為趙孟頫所書《快雪時晴帖》的配圖。該圖描繪的是雪后初晴的山中景色,畫中除一輪紅日外,全以墨色繪制完成,呈現晴朗秀麗的景象。畫面蒼潤簡練,是黃公望少有的紙本雪景山水。畫幅中段為數間掩映山林的茅屋、樓閣,茅屋兩側是綿延不絕的山崖,屋后群峰聳立;天空渲染,屋頂留白作雪意,枯樹寒林錯落山間,增加了寒冷意蘊。以往研究均針對黃公望的單幅作品進行分析,沒有與其傳世的其他雪景山水作品進行系統的對比研究。筆者試圖結合《九峰雪霽圖》(圖2)和《剡溪訪戴圖》(圖3)兩幅雪景山水畫,從構圖布局、筆墨語言以及款識和題跋等方面分析探討,進一步探求黃公望雪景山水畫繪畫語言的特征及其思想根源。

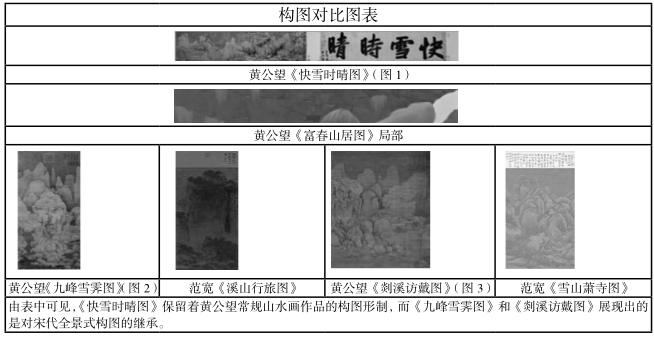

一、構圖布局

黃公望的傳世山水畫構圖大致分為兩種:一種是傳承宋代的全景式構圖,多為立幅大軸;另一種為手卷式橫向構圖。《快雪時晴圖》為手卷式構圖,前有趙孟頫書“快雪時晴”四個大字,后有黃公望作雪景山水合璧裝成a,近景和中景坡石相間,偶有大石塊堆疊成高山,看似煩冗卻不復雜,遠山以大面積幾何形表現,造型簡潔但不簡單。而《九峰雪霽圖》 b構圖布局與其常規的山水畫作品截然不同,具有北宋山水的特點,尤其與范寬《溪山行旅圖》的構圖有相似之處。圖中主峰位于中部顯著位置,給人很強的視覺沖擊,主峰兩側山體的組合方式均由大小、形狀不一的石塊交疊而成;樹木用枯樹寒林有節奏地安排在畫面的前景坡石處或山間深處。幾何形體的山石加枯樹寒林造就了冷硬的畫面效果,而掩映在林間的屋舍給畫面增加些許生氣,同時整體畫面展現出畫家極強的經營意識,將荒寒蕭瑟發揮到極致。

現藏于云南省博物館的《剡溪訪戴圖》 c受北宋全景式構圖的影響而有所區別,它并未像《九峰雪霽圖》那樣將主峰置于畫面居中位置,卻與范寬《雪山蕭寺圖》的構圖布局相似。

“凡經營下筆,必合天地,何謂天地?謂如一尺半幅之上,上留天之位,下留地之位,中間方立意定景”d。黃公望的三幅作品雖構圖形制有差別,但都遵循此規律。畫面的留白與山、樹、水等巧妙結合,自然景觀與留白處相融得恰到好處,虛實相生。在空間關系的表現上,《九峰雪霽圖》和《剡溪訪戴圖》采用宋人山水的空間處理方式,即郭熙在《林泉高致》提出的“三遠”;而《快雪時晴圖》以其《寫山水決》中的“三遠論”處理。

由表中可見,《快雪時晴圖》保留著黃公望常規山水畫作品的構圖形制,而《九峰雪霽圖》和《剡溪訪戴圖》展現出的是對宋代全景式構圖的繼承。

二、筆墨語言

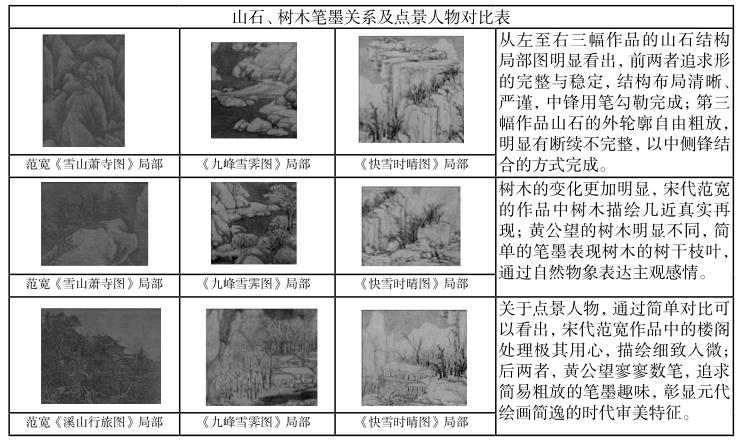

元代文人畫家受當時社會環境、政治因素的影響,歸隱山林后所創作的畫作不再拘泥于宋人對形的追求,而重在抒發胸臆。黃公望的山水畫筆墨語言在研習董源、巨然的基礎上,刪繁就簡,逐漸脫離了宋代造型嚴謹、筆墨表達繁復的特點,轉向重筆墨意趣和情感抒發。其傳世代表作品《富春山居圖》,學董巨又變其法,多以干筆皴擦,中側并用,以圓潤的長披麻皴表現山石結構,將其筆墨特點展現得淋漓盡致。

《快雪時晴圖》與《富春山居圖》的筆墨相似,近景和中景山石的刻畫,用筆中側結合,枯筆勾勒,蒼中帶潤,虛實相間,山石之間略加皴擦,遠山則以干淡之墨中鋒勾勒,稍加渲染,以增加山石的厚重感。

關于《九峰雪霽圖》,清吳升評述中肯:“一峰道人《九峰雪霽圖》……山峰純是空勾,以墨青染天,襯起遠近諸峰,儼若寒崖凍壑。林樹用破筆做枯株,而坡石點苔,更不著一完筆,創前人所未造,示后人以難摹。尤妙在生面獨開,仍不露自家墨法,一片精彩,神來氣來作也。” e

《九峰雪霽圖》可謂“不露自家本色”。就筆墨而言,以中鋒勾勒山石的形體結構脈絡,筆線簡練,皴擦極少,結構清晰嚴謹,仍表現出宋代山水畫的特點。而《剡溪訪戴圖》與之筆法類似,依附于坡石的樹木處理方式與之相同,以點苔表現營造出與《九峰雪霽圖》相類似的雪國景色。

在山石布局及筆墨運用方面,兩幅作品有較大區別,但其樹木及點景人物的筆墨卻相似。《九峰雪霽圖》與《快雪時晴圖》中樹木多中鋒用筆,寫枯樹寒林。山間及山頂的樹木形似“竹根”,部分苔點散布于石峰處;山間的房屋、樓閣以寥寥數筆勾勒完成,求意而不求形,盡顯元代繪畫的輕形似重意趣的時代特征。以下列表,借北宋范寬的山水畫作品進行簡要的比較分析。

三、款識、題跋及材質

款識,是中國繪畫不可或缺的組成部分,一定程度上起平衡畫面的作用。宋代的繪畫作品中,題款、鈐印十分少見,有落款者多出于對作品完整性的考慮,隱于畫面山石樹木之間;元代畫面款識、鈐印出現多樣的變化,文人畫家將其作為畫面的重要組成部分,使畫面表現豐富多彩。

在黃公望的三幅雪景代表作品中,《九峰雪霽圖》與《剡溪訪戴圖》的落款、鈐印幾乎延續了宋代的款識特點,而《快雪時晴圖》大不相同,款識不見蹤影,只見數款鈐印落于畫面兩側。

三幅作品所用材料有明顯區別:《九峰雪霽圖》和《剡溪訪戴圖》為絹本設色,《快雪時晴圖》是紙本設色。材質的不同使筆墨產生差異和表現效果的不同,從《九峰雪霽圖》《剡溪訪戴圖》兩幅所呈現出的最后效果看,天空和水渲染凝重,部分山石通過渲染使畫面達到統一,營造出一種暗沉、陰郁、寒氣逼人的效果,更多地延續宋代的畫面形式語言。而《快雪時晴圖》一改前兩者的暗沉氛圍,展現出天朗氣清的雪后初晴景象,雖然也有渲染,但并未追摹凝重暗沉的效果,材質的不同也為異樣的畫面意境表現產生了一定作用。此外,前兩者屬水墨雪景山水,渲染均以墨;《快雪時晴圖》則是淺絳與水墨相結合。清王概《學畫淺說》云:“王維皆青綠山水,李公麟皆白描人物,初無淺絳色也。淺絳色昉于董源,盛于黃公望,‘謂之吳裝。傳至文沈,遂成專尚矣。”f黃公望將淺絳的方法發展成熟,《快雪時晴圖》山石的皴法以墨色描繪,而在石根處施以淡赭色,這在黃公望的諸多作品中首次出現,開創了雪景山水畫的新圖式。

黃公望山水作品風格特征并非一日而就,而是在不斷追摹前人的過程中形成的獨特繪畫語言。其雪景山水的三幅代表作品在構圖、筆墨、款識及畫面效果方面雖有區別,但最終呈現雪后山中的空靈、靜謐、蕭瑟、冷寂,反映出他隱逸之后淡泊名利、清心寡欲、清靜無為的思想境界。

對于黃公望雪景山水作品的探討分析,有研究者認為,三者表現的畫面效果及精神氣質相同。g筆者認為,三幅作品雖均為黃公望晚年作品,但《九峰雪霽圖》和《剡溪訪戴圖》并未顯露出其本色,更多在追尋宋人的繪畫風格及凝重暗沉的畫面效果;《快雪時晴圖》則一改暗沉的面貌,其山水畫的典型樣貌得以展現:畫中溫潤的筆墨,蒼潤有力的線條,以書入畫的形式,將簡潔明快的畫面效果發揮到極致;同時開創了一種新的圖式成為向文人畫風轉變的劃時代作品:以淺絳與水墨結合,形成新的文人畫風格的淺絳設色雪景山水,產生出全新的藝術價值,更值得后人深入研究的是隱含于作品背后的黃公望藝術思想。

a 曹清:《元代江蘇書畫研究》,東南大學出版社2013年版,第47頁。

b 《九峰雪霽圖》絹本設色,縱117厘米,橫55.5厘米,現藏于北京故宮博物院。

c 《剡溪訪戴圖》絹本設色,縱75厘米,橫56厘米,現藏于云南省博物館。

d 盧輔圣:《中國書畫全書》 (第一冊),上海書畫出版社2000年版,第500頁。

e 陳黛:《黃公望及其〈九峰雪霽圖〉》,《文史知識》1985年第3期。

f 〔清〕王概:《芥子園畫傳·山水卷·畫學淺說》,安徽美術出版社2015年版。

g 何熠《筆法超古理趣無窮》:“與《九峰雪霽圖》的畫法類似的……兩幅作品的精神氣質與《九峰雪霽圖》妙然相通。”

作 者: 耿倩瑜,太原師范學院在讀碩士研究生,研究方向:中國畫。

編 輯: 康慧 E-mail: kanghuixx@sina.com