丁苯酞注射液聯合丹紅注射液治療急性腦梗死的臨床療效

沈玉婕

腦梗死作為腦卒中類型之一,呈現出高殘疾率、高發病率以及高死亡率特點。急性腦梗死患者治療期間血管內溶栓方法獲得廣泛運用,但是因為溶栓時間窗較短,從而導致諸多患者在到達醫院后,溶栓時間已錯過[1]。對此,于其他環節對腦梗死患者展開對應治療存在顯著意義[2]。丁苯酞注射液作為腦梗死新型治療藥物的一種,其能夠通過建立側支循環對神經凋亡進行抑制,將自由基清除,從而獲得腦梗死治療效果[3]。丹紅注射液應用于腦梗死治療期間可獲得顯著效果,其可以充分抑制血小板聚集,對血管內皮加以保護,并可獲得抗細胞調亡效果[4]。本次研究將本院2019 年5 月~2020 年4 月收治的100 例急性腦梗死患者進行數字奇偶法分組;探析分別采用丁苯酞注射液+丹紅注射液以及采用丹紅注射液完成疾病治療的可行性,以實現急性腦梗死患者的早期康復、有效預后。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2019 年5 月~2020 年4 月 收治的100 例急性腦梗死患者,采用數字奇偶法分為聯合用藥組及單一用藥組,每組50 例。聯合用藥 組:女22 例,男28 例;年齡52~82 歲,平均 年齡(65.39±5.59)歲;發病時間5~27 h,平均發病時間(15.02±4.08)h。單一用藥組:女23 例,男27 例;年齡53~83 歲,平均年齡(65.42±5.87)歲;發病時間5~27 h,平均發病時間(15.12±3.99)h。兩組患者的性別、年齡、發病時間等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①急性腦梗死獲得有效證實;②無丁苯酞注射液以及丹紅注射液用藥禁忌證。

1.2.2 排除標準 ①具有凝血功能異常的患者;②具有混合性腦卒中的患者;③具有嚴重意識障礙的患者。

1.3 方法 所有急性腦梗死患者入院后給予調節血糖、控制血壓、調脂、抵抗血小板聚集以及營養神經等治療;在此基礎上,單一用藥組采用丹紅注射液進行治療,丹紅注射液30 ml+0.9%氯化鈉注射液250 ml靜脈滴注,1 次/d;聯合用藥組采用丁苯酞注射液+丹紅注射液進行治療,丹紅注射液應用方法同單一用藥組,丁苯酞注射液100 ml,靜脈滴注,2 次/d。兩組均持續治療14 d。

1.4 觀察指標及判定標準

1.4.1 對比兩組患者的治療效果 根據NIHSS 評分結果判定療效,治愈:91%≤NIHSS 評分降低≤100%;顯著進步:46%≤NIHSS 評分降低≤90%;進步:18%≤NIHSS 評分降低≤45%;無效:NIHSS 評分降低≤17%;惡化:NIHSS 評分增加≥18%[5]。總有效率=(治愈+顯著進步)/總例數×100%。

1.4.2 對比兩組患者治療前后的SOD、VEGF、MDA水平 兩組患者在清晨空腹狀態下采集9 ml 肘靜脈血,采用雙抗體夾心法檢測SOD、VEGF、MDA 水平。

1.4.3 對比兩組患者治療前后的BI、NIHSS 評分 采用BI 評分評定兩組患者的日常生活能力,分值越高,對應患者的日常生活能力越優[6]。采用NIHSS 評分評定兩組患者的神經功能缺損程度,分值越高,對應患者的神經功能缺損程度越嚴重[7]。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者的治療效果對比 聯合用藥組患者的治療總有效率86.00%高于單一用藥組的62.00%,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者的治療效果對比 [n(%)]

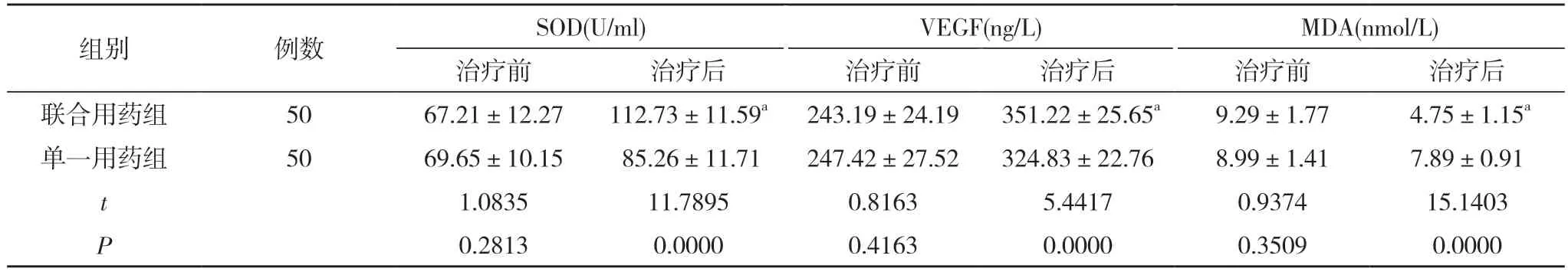

2.2 兩組患者治療前后的SOD、VEGF、MDA 水平對比 治療前,兩組患者的SOD、VEGF、MDA 水平對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,聯合用藥組患者的SOD、VEGF 水平高于單一用藥組,MDA 水平低于單一用藥組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后的SOD、VEGF、MDA 水平對比 ()

表2 兩組患者治療前后的SOD、VEGF、MDA 水平對比 ()

注:與單一用藥組治療后對比,aP<0.05

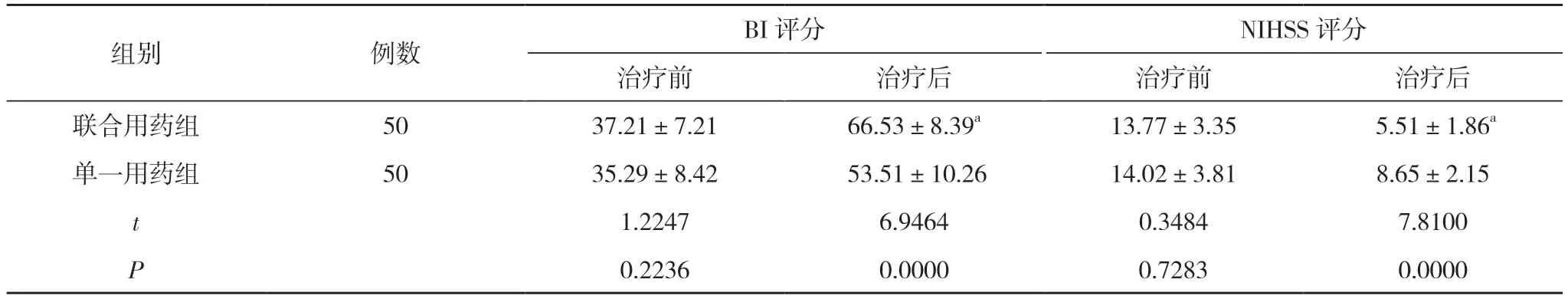

2.3 兩組患者治療前后的BI、NIHSS 評分對比 治療前,兩組患者的BI、NIHSS 評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,聯合用藥組患者的BI 評分高于單一用藥組,NIHSS 評分低于單一用藥組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后的BI、NIHSS 評分對比 (,分)

表3 兩組患者治療前后的BI、NIHSS 評分對比 (,分)

注:與單一用藥組治療后對比,aP<0.05

3 討論

臨床治療急性腦梗死患者廣泛運用早期溶栓方法,但是在實施溶栓治療過程中,其禁忌證以及適應證較為嚴格,尤其對時間窗的嚴格限制,并且存在缺血再灌注損傷的風險[8]。對于急性腦梗死患者而言,其病灶組成部分主要包括周圍缺血半暗帶以及中心壞死區,缺血半暗帶出現側支循環,如果能夠在短時間內迅速恢復血流供應,則可以對缺血半暗帶進行挽救,神經細胞可能存活,并且恢復其功能。但患者腦梗死后會呈現出系列瀑布式缺血級聯反應,尤其以自由基反應較為常見。腦組織在出現缺氧現象后,會使自身細胞色素氧化酶活性呈現出一定程度的降低,從而表現出諸多氧自由基生成現象,對神經細胞膜功能以及結構造成破壞[9]。MDA 作為脂質過氧化終產物,其可以直接反映機體過氧化程度,并且可以間接反映氧自由基對組織細胞產生的損傷程度以及生成情況;SOD 作為人體氧自由基清除酶的一種,其屬于抗氧化物質,能夠有效清除機體超氧陰離子自由基,其直接阻斷脂質過氧化鏈式反應;VEGF 作為重要生長因子,其于體內可對血管新生加以誘導,屬于血管再生標志性指標,對內皮細胞上VEGF 受體進行選擇性作用,使血管內皮細胞表現出遷移以及增殖現象,從而對血管生成進行誘導。丁苯酞注射液對于血管新生可以有效促進,并且于抗血小板聚集、抗氧化應激以及抗血栓形成等方面可獲得顯著效果,從而使患者神經功能獲得改善,日常生活能力獲得提高;丹紅注射液可獲得通脈舒絡以及活血化瘀效果,其組成成分主要包括紅花以及丹參,具有抗炎、抗氧化、降血脂以及抗凝血等諸多效果。

丹紅注射液成分中丹參具有降低血管阻力、擴張血管、降低血液粘稠度、改善微循環、增強紅細胞變形能力、清除氧自由基效果,紅花具有降低血液粘稠度、活血化瘀、提高血漿纖溶酶活性、抑制血小板聚集、改善腦血流以及預防微血栓形成等效果;兩種成分并用,可顯著改善患者凝血功能以及血液流變性,針對腦梗死的治療作用積極。丁苯酞可以輕易通過血腦脊液屏障,可以有效加快局部血流微循環速度,擴張血管直徑,調控能量代謝、保護線粒體以及抗氧化應激能力等。其對于神經元細胞能夠進行充分保護,對患者神經功能實施修復[10,11]。兩種藥物聯合應用能夠將患者的治療效果顯著增強,使其日常生活能力以及神經功能獲得顯著改善,最終獲得上述理想的治療效果,充分證明丁苯酞注射液+丹紅注射液聯合應用于急性腦梗死治療中的可行性。

綜上所述,丁苯酞注射液+丹紅注射液聯合應用,可使急性腦梗死患者的治療效果獲得顯著增強,并且可提高患者的日常生活能力,改善神經損傷程度,促進血管新生,使自由基反應獲得減輕,最終實現急性腦梗死患者的早期康復、有效預后。