《數據結構》課程的教學改革創新研究

李立

【摘要】? ? “數據結構與”是計算機本科專業的一門重要的專業基礎課程。該課程的教學創新體現在將本課程融入理工基礎課程與專業課程中,將單一的課程教學發展為多門課程的技能交叉點,既為基礎課程提供技術引導,也從專業課程中尋找技能應用情景,適應新工科課程改革的新方向。

【關鍵詞】? ? 數據結構? ? 課程整合? ? 新工科

引言:

進入新世紀的第二個十年,為適應經濟社會發展新常態, 新工科教育的人才培養目標發生了巨大的的轉變。互聯網+云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術將成為構建計算機基礎教育課程體系的核心內容。在建設計算機體系內的傳統課程必須緊緊圍繞其課程特色,發揮其通專交叉、專專交叉的作用,為理工科基礎課程提供技術引導功能,在專業課程中尋找前沿應用情景以及結合課程使用的方法。

一、課程教學現狀分析

計算機教學過程中出會現一部分學生覺得課程枯燥,難懂,不理解;另一部分學生死記硬背,應付考試,實踐低能等現實問題。那么根本問題就在于課程的教學目標單一,教師只關注本課程的知識重、難點,課程間教學內容像是一座座孤島,彼此間沒有為學生提供清晰的信息關聯引導和遷移過程。同時大學中各門課程的講授方法區別于以往的教學方法,教師并非每天講授課程內容,平均周學時為2~6學時,屬于多專業課程交錯進行的教學方式。大部分學生由于教學間隔時長大,又沒有合理利用在校時間進行補充學習,而出現無法完成課程內容的有效銜接。

二、《數據結構》課程的教學整合方向

2.1與理工科基礎課程整合,解決數值問題。

與理工科基礎課程整合,解決數值問題,培養學生的科研思維,便于提升學生對基礎學科的認知力。同時,學生通過借助基礎學科的經典算法,理解如何將復雜的現實問題轉化為計算機內部存儲和處理的方法。

例:高等數學中微積分的算法求解過程借助計算機模擬實現。

例子中高等數學中微積分學是一門復雜的數學方法,也是理工科中最基礎的課程。它區別于初等數學的教學理念,有著廣泛的應用情景。然而學生在學習過程中總會遇到各種學習障礙,最終也只把它停留在考試層面而沒有真正應用這種方法,解決實際問題。借助計算機程序,能夠加深這種數學方法的具體實現邏輯,將復雜的數學語言處理成為真正的運算工具進而解決實際問題。同時能充分理解計算機的求解模式和方法,體會計算機在處理復雜問題的優越性。通過本課程在培養學生科研探究思維的同時,聯系基礎學科應用問題,從實際出發解決復雜問題,激發了學生對后續專業科目的學習興趣。

2.3與專業課程整合,解決非數值問題。

將后繼專業課程中的案例項目通過功能分解,把基礎模塊拿到本課程課堂中進行實踐,如操作系統的作業調度算法的實現、數據庫中數據清單的處理、神經網絡算法搭建等案例。

例:在人工智能機器學習領域中,完成對數據文件中數據的預處理與組織形式以及對訓練集、驗證集與測試集的劃分。(涉及數據接結構中對內存空間的劃分與存儲的教學內容)

在機器學習與模式識別領域,一般要將樣本分成獨立的三部分訓練集(train set),驗證集(validation set)和測試集(test set)。其中訓練集用來估計模型,驗證集用來確定網絡結構或者控制模型復雜程度的參數,而測試集則檢驗最終選擇最優的模型性能。

通過把專業課的教學案例引入本課程的教學環節中,幫助學生明確了專業方向,也拓展了領域視野。這種為專業課程作好知識鋪墊和基礎功能的遷移工作,可以幫助學生提前熟悉專業學習方向,加深對專業基本概念以及術語的理解,同時又對學生在學科方向的選擇上起到引導作用,發揮出《數據結構與算法》的專業交叉的課程特色。

三、教學設計創新

在教學中,將教學過程分為三個陣地,包括:課前,課中,課后。

課前:為學生提供教材導讀、學習任務、情景案例(從基礎課、專業課和綜合實訓項目中選取)等學習資源,輔助學生完成課前預習準備。以小組形式展開課前學習,培養學生自學能力;以學習材料為出發點,將理論內容直觀化;以提出問題為目標,培養學生思維能力。

課中:在課堂中,教師理論講授以推演式教學方法組織課堂討論,以階梯式教學內容的設計來激發學生學習興趣。實踐項目安排提倡學習小組圍坐,教師巡回學習小組之中;提倡以學生為中心,學生圍繞學習任務自主探究與交流。教師下達任務書(圖1),小組合作逐步確定研究問題的可行性,技術路線等環節,最終完成任務書填報;教師根據任務書,給予不同小組輔助問題解答以及個性化的指導直到完成項目論文,做出項目匯報。圍繞著任務書展開學習研究工作,明確組內成員小組分工,既保證項目的順利開展,又打破大鍋飯的團隊模式。

課后:引入小助教(學委、學習組長)機制。遵循當代大學生的心理特征,助教機制有效打破老師和學生之間的溝通障礙。課堂中自主提問的現象很少,跟學生長期的學習習慣有很大的相關性,但是不提問不代表沒問題。所以建立答疑渠道尤為重要,增加中間層助教環節后,明顯學生問題明顯增多,教師答疑時間大大增加。

四、教學效果

針對課程的創新教學效果,設計調查問卷進行調研。問卷題目為 29 題,調查樣本人數為 271人,答題時間在 160 秒到 536 秒之間。以下為部分被調查人員登陸 IP,同時所有登陸終端均為手機。

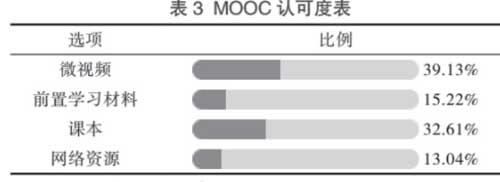

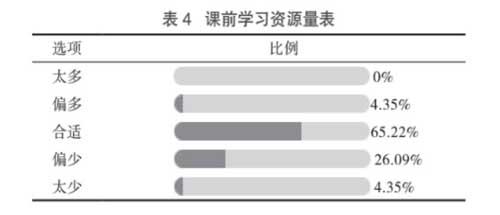

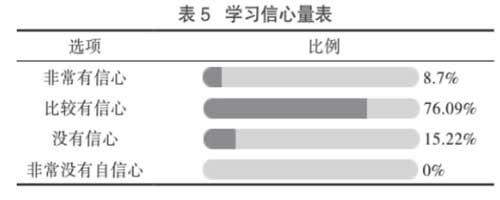

從問卷結果中顯示,76%的學生對翻轉課堂表示贊同,對于課前提供的預習資料65%以上學生表示合適,其中39%的學生希望提供微視頻的方式。對于課程的學習76%的學生比較有信心,80%以上的學習沒有加重學習負擔。最后,學生門對老師的專業領域、教學過程是否輕松、教學語言生動均表示認同(表2-表7)。

五、結束語

本文研究了以《數據結構》課程為例的計算機課程體系圍繞新工科建設展開的教學方法的研究。從學生學情現狀分析,設計教學內容,明確教學目標,發揮《數據結構》的交叉特性,使其成為打造通專融合、專專融合的教學改革實踐課程,幫助學生快速理解專業方向奠定了基礎。

通過把專業課的教學案例引入本課程的教學環節中,幫助學生明確了專業方向,也拓展了領域視野。這種為專業課程作好知識鋪墊和基礎功能的遷移工作,可以幫助學生提前熟悉專業學習方向,加深對專業基本概念以及術語的理解,同時又對學生在學科方向的選擇上起到引導作用,發揮出《數據結構與算法》的專業交叉的課程特色。

四、教學設計創新

在教學中,將教學過程分為三個陣地,包括:課前,課中,課后。

課前:為學生提供教材導讀、學習任務、情景案例(從基礎課、專業課和綜合實訓項目中選取)等學習資源,輔助學生完成課前預習準備。以小組形式展開課前學習,培養學生自學能力;以學習材料為出發點,將理論內容直觀化;以提出問題為目標,培養學生思維能力。

課中:在課堂中,教師理論講授以推演式教學方法組織課堂討論,以階梯式教學內容的設計來激發學生學習興趣。實踐項目安排提倡學習小組圍坐,教師巡回學習小組之中;提倡以學生為中心,學生圍繞學習任務自主探究與交流。教師下達任務書(圖1),小組合作逐步確定研究問題的可行性,技術路線等環節,最終完成任務書填報;教師根據任務書,給予不同小組輔助問題解答以及個性化的指導直到完成項目論文,做出項目匯報。圍繞著任務書展開學習研究工作,明確組內成員小組分工,既保證項目的順利開展,又打破大鍋飯的團隊模式。

課后:引入小助教(學委、學習組長)機制。遵循當代大學生的心理特征,助教機制有效打破老師和學生之間的溝通障礙。課堂中自主提問的現象很少,跟學生長期的學習習慣有很大的相關性,但是不提問不代表沒問題。所以建立答疑渠道尤為重要,增加中間層助教環節后,明顯學生問題明顯增多,教師答疑時間大大增加。

五、教學效果

針對課程的創新教學效果,設計調查問卷進行調研。問卷題目為 29 題,調查樣本人數為 271人,答題時間在 160 秒到 536 秒之間。以下為部分被調查人員登陸 IP,同時所有登陸終端均為手機。

從問卷結果中顯示,76%的學生對翻轉課堂表示贊同,對于課前提供的預習資料65%以上學生表示合適,其中39%的學生希望提供微視頻的方式。對于課程的學習76%的學生比較有信心,80%以上的學習沒有加重學習負擔。最后,學生門對老師的專業領域、教學過程是否輕松、教學語言生動均表示認同(表2-表7)。

六、總結

本文研究了以《數據結構》課程為例的計算機課程體系圍繞新工科建設展開的教學方法的研究。從學生學情現狀分析,設計教學內容,明確教學目標,發揮《數據結構》的交叉特性,使其成為打造通專融合、專專融合的教學改革實踐課程,幫助學生快速理解專業方向奠定了基礎。

引言:

進入新世紀的第二個十年,為適應經濟社會發展新常態, 新工科教育的人才培養目標發生了巨大的的轉變。互聯網+云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術將成為構建計算機基礎教育課程體系的核心內容。在建設計算機體系內的傳統課程必須緊緊圍繞其課程特色,發揮其通專交叉、專專交叉的作用,為理工科基礎課程提供技術引導功能,在專業課程中尋找前沿應用情景以及結合課程使用的方法。

一、課程教學現狀分析

計算機教學過程中出會現一部分學生覺得課程枯燥,難懂,不理解;另一部分學生死記硬背,應付考試,實踐低能等現實問題。那么根本問題就在于課程的教學目標單一,教師只關注本課程的知識重、難點,課程間教學內容像是一座座孤島,彼此間沒有為學生提供清晰的信息關聯引導和遷移過程。同時大學中各門課程的講授方法區別于以往的教學方法,教師并非每天講授課程內容,平均周學時為2~6學時,屬于多專業課程交錯進行的教學方式。大部分學生由于教學間隔時長大,又沒有合理利用在校時間進行補充學習,而出現無法完成課程內容的有效銜接。

二、《數據結構》課程的教學整合方向

2.1與理工科基礎課程整合,解決數值問題。

與理工科基礎課程整合,解決數值問題,培養學生的科研思維,便于提升學生對基礎學科的認知力。同時,學生通過借助基礎學科的經典算法,理解如何將復雜的現實問題轉化為計算機內部存儲和處理的方法。

例:高等數學中微積分的算法求解過程借助計算機模擬實現。

例子中高等數學中微積分學是一門復雜的數學方法,也是理工科中最基礎的課程。它區別于初等數學的教學理念,有著廣泛的應用情景。然而學生在學習過程中總會遇到各種學習障礙,最終也只把它停留在考試層面而沒有真正應用這種方法,解決實際問題。借助計算機程序,能夠加深這種數學方法的具體實現邏輯,將復雜的數學語言處理成為真正的運算工具進而解決實際問題。同時能充分理解計算機的求解模式和方法,體會計算機在處理復雜問題的優越性。通過本課程在培養學生科研探究思維的同時,聯系基礎學科應用問題,從實際出發解決復雜問題,激發了學生對后續專業科目的學習興趣。

2.3與專業課程整合,解決非數值問題。

將后繼專業課程中的案例項目通過功能分解,把基礎模塊拿到本課程課堂中進行實踐,如操作系統的作業調度算法的實現、數據庫中數據清單的處理、神經網絡算法搭建等案例。

例:在人工智能機器學習領域中,完成對數據文件中數據的預處理與組織形式以及對訓練集、驗證集與測試集的劃分。(涉及數據接結構中對內存空間的劃分與存儲的教學內容)

在機器學習與模式識別領域,一般要將樣本分成獨立的三部分訓練集(train set),驗證集(validation set)和測試集(test set)。其中訓練集用來估計模型,驗證集用來確定網絡結構或者控制模型復雜程度的參數,而測試集則檢驗最終選擇最優的模型性能。

引言:

進入新世紀的第二個十年,為適應經濟社會發展新常態, 新工科教育的人才培養目標發生了巨大的的轉變。互聯網+云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術將成為構建計算機基礎教育課程體系的核心內容。在建設計算機體系內的傳統課程必須緊緊圍繞其課程特色,發揮其通專交叉、專專交叉的作用,為理工科基礎課程提供技術引導功能,在專業課程中尋找前沿應用情景以及結合課程使用的方法。

一、課程教學現狀分析

計算機教學過程中出會現一部分學生覺得課程枯燥,難懂,不理解;另一部分學生死記硬背,應付考試,實踐低能等現實問題。那么根本問題就在于課程的教學目標單一,教師只關注本課程的知識重、難點,課程間教學內容像是一座座孤島,彼此間沒有為學生提供清晰的信息關聯引導和遷移過程。同時大學中各門課程的講授方法區別于以往的教學方法,教師并非每天講授課程內容,平均周學時為2~6學時,屬于多專業課程交錯進行的教學方式。大部分學生由于教學間隔時長大,又沒有合理利用在校時間進行補充學習,而出現無法完成課程內容的有效銜接。

二、《數據結構》課程的教學整合方向

2.1與理工科基礎課程整合,解決數值問題。

與理工科基礎課程整合,解決數值問題,培養學生的科研思維,便于提升學生對基礎學科的認知力。同時,學生通過借助基礎學科的經典算法,理解如何將復雜的現實問題轉化為計算機內部存儲和處理的方法。

例:高等數學中微積分的算法求解過程借助計算機模擬實現。

例子中高等數學中微積分學是一門復雜的數學方法,也是理工科中最基礎的課程。它區別于初等數學的教學理念,有著廣泛的應用情景。然而學生在學習過程中總會遇到各種學習障礙,最終也只把它停留在考試層面而沒有真正應用這種方法,解決實際問題。借助計算機程序,能夠加深這種數學方法的具體實現邏輯,將復雜的數學語言處理成為真正的運算工具進而解決實際問題。同時能充分理解計算機的求解模式和方法,體會計算機在處理復雜問題的優越性。通過本課程在培養學生科研探究思維的同時,聯系基礎學科應用問題,從實際出發解決復雜問題,激發了學生對后續專業科目的學習興趣。

2.3與專業課程整合,解決非數值問題。

將后繼專業課程中的案例項目通過功能分解,把基礎模塊拿到本課程課堂中進行實踐,如操作系統的作業調度算法的實現、數據庫中數據清單的處理、神經網絡算法搭建等案例。

例:在人工智能機器學習領域中,完成對數據文件中數據的預處理與組織形式以及對訓練集、驗證集與測試集的劃分。(涉及數據接結構中對內存空間的劃分與存儲的教學內容)

在機器學習與模式識別領域,一般要將樣本分成獨立的三部分訓練集(train set),驗證集(validation set)和測試集(test set)。其中訓練集用來估計模型,驗證集用來確定網絡結構或者控制模型復雜程度的參數,而測試集則檢驗最終選擇最優的模型性能。

圖1? ?項目實踐任務書

通過把專業課的教學案例引入本課程的教學環節中,幫助學生明確了專業方向,也拓展了領域視野。這種為專業課程作好知識鋪墊和基礎功能的遷移工作,可以幫助學生提前熟悉專業學習方向,加深對專業基本概念以及術語的理解,同時又對學生在學科方向的選擇上起到引導作用,發揮出《數據結構與算法》的專業交叉的課程特色。

三、教學設計創新

在教學中,將教學過程分為三個陣地,包括:課前,課中,課后。

課前:為學生提供教材導讀、學習任務、情景案例(從基礎課、專業課和綜合實訓項目中選取)等學習資源,輔助學生完成課前預習準備。以小組形式展開課前學習,培養學生自學能力;以學習材料為出發點,將理論內容直觀化;以提出問題為目標,培養學生思維能力。

課中:在課堂中,教師理論講授以推演式教學方法組織課堂討論,以階梯式教學內容的設計來激發學生學習興趣。實踐項目安排提倡學習小組圍坐,教師巡回學習小組之中;提倡以學生為中心,學生圍繞學習任務自主探究與交流。教師下達任務書(圖1),小組合作逐步確定研究問題的可行性,技術路線等環節,最終完成任務書填報;教師根據任務書,給予不同小組輔助問題解答以及個性化的指導直到完成項目論文,做出項目匯報。圍繞著任務書展開學習研究工作,明確組內成員小組分工,既保證項目的順利開展,又打破大鍋飯的團隊模式。

課后:引入小助教(學委、學習組長)機制。遵循當代大學生的心理特征,助教機制有效打破老師和學生之間的溝通障礙。課堂中自主提問的現象很少,跟學生長期的學習習慣有很大的相關性,但是不提問不代表沒問題。所以建立答疑渠道尤為重要,增加中間層助教環節后,明顯學生問題明顯增多,教師答疑時間大大增加。

四、教學效果

針對課程的創新教學效果,設計調查問卷進行調研。問卷題目為 29 題,調查樣本人數為 271人,答題時間在 160 秒到 536 秒之間。以下為部分被調查人員登陸 IP,同時所有登陸終端均為手機。

從問卷結果中顯示,76%的學生對翻轉課堂表示贊同,對于課前提供的預習資料65%以上學生表示合適,其中39%的學生希望提供微視頻的方式。對于課程的學習76%的學生比較有信心,80%以上的學習沒有加重學習負擔。最后,學生門對老師的專業領域、教學過程是否輕松、教學語言生動均表示認同(表2-表7)。

五、結束語

本文研究了以《數據結構》課程為例的計算機課程體系圍繞新工科建設展開的教學方法的研究。從學生學情現狀分析,設計教學內容,明確教學目標,發揮《數據結構》的交叉特性,使其成為打造通專融合、專專融合的教學改革實踐課程,幫助學生快速理解專業方向奠定了基礎。

通過把專業課的教學案例引入本課程的教學環節中,幫助學生明確了專業方向,也拓展了領域視野。這種為專業課程作好知識鋪墊和基礎功能的遷移工作,可以幫助學生提前熟悉專業學習方向,加深對專業基本概念以及術語的理解,同時又對學生在學科方向的選擇上起到引導作用,發揮出《數據結構與算法》的專業交叉的課程特色。

四、教學設計創新

在教學中,將教學過程分為三個陣地,包括:課前,課中,課后。

課前:為學生提供教材導讀、學習任務、情景案例(從基礎課、專業課和綜合實訓項目中選取)等學習資源,輔助學生完成課前預習準備。以小組形式展開課前學習,培養學生自學能力;以學習材料為出發點,將理論內容直觀化;以提出問題為目標,培養學生思維能力。

課中:在課堂中,教師理論講授以推演式教學方法組織課堂討論,以階梯式教學內容的設計來激發學生學習興趣。實踐項目安排提倡學習小組圍坐,教師巡回學習小組之中;提倡以學生為中心,學生圍繞學習任務自主探究與交流。教師下達任務書(圖1),小組合作逐步確定研究問題的可行性,技術路線等環節,最終完成任務書填報;教師根據任務書,給予不同小組輔助問題解答以及個性化的指導直到完成項目論文,做出項目匯報。圍繞著任務書展開學習研究工作,明確組內成員小組分工,既保證項目的順利開展,又打破大鍋飯的團隊模式。

課后:引入小助教(學委、學習組長)機制。遵循當代大學生的心理特征,助教機制有效打破老師和學生之間的溝通障礙。課堂中自主提問的現象很少,跟學生長期的學習習慣有很大的相關性,但是不提問不代表沒問題。所以建立答疑渠道尤為重要,增加中間層助教環節后,明顯學生問題明顯增多,教師答疑時間大大增加。

五、教學效果

針對課程的創新教學效果,設計調查問卷進行調研。問卷題目為 29 題,調查樣本人數為 271人,答題時間在 160 秒到 536 秒之間。以下為部分被調查人員登陸 IP,同時所有登陸終端均為手機。

從問卷結果中顯示,76%的學生對翻轉課堂表示贊同,對于課前提供的預習資料65%以上學生表示合適,其中39%的學生希望提供微視頻的方式。對于課程的學習76%的學生比較有信心,80%以上的學習沒有加重學習負擔。最后,學生門對老師的專業領域、教學過程是否輕松、教學語言生動均表示認同(表2-表7)。

六、總結

本文研究了以《數據結構》課程為例的計算機課程體系圍繞新工科建設展開的教學方法的研究。從學生學情現狀分析,設計教學內容,明確教學目標,發揮《數據結構》的交叉特性,使其成為打造通專融合、專專融合的教學改革實踐課程,幫助學生快速理解專業方向奠定了基礎。

通過把專業課的教學案例引入本課程的教學環節中,幫助學生明確了專業方向,也拓展了領域視野。這種為專業課程作好知識鋪墊和基礎功能的遷移工作,可以幫助學生提前熟悉專業學習方向,加深對專業基本概念以及術語的理解,同時又對學生在學科方向的選擇上起到引導作用,發揮出《數據結構與算法》的專業交叉的課程特色。

三、教學設計創新

在教學中,將教學過程分為三個陣地,包括:課前,課中,課后。

課前:為學生提供教材導讀、學習任務、情景案例(從基礎課、專業課和綜合實訓項目中選取)等學習資源,輔助學生完成課前預習準備。以小組形式展開課前學習,培養學生自學能力;以學習材料為出發點,將理論內容直觀化;以提出問題為目標,培養學生思維能力。

課中:在課堂中,教師理論講授以推演式教學方法組織課堂討論,以階梯式教學內容的設計來激發學生學習興趣。實踐項目安排提倡學習小組圍坐,教師巡回學習小組之中;提倡以學生為中心,學生圍繞學習任務自主探究與交流。教師下達任務書(圖1),小組合作逐步確定研究問題的可行性,技術路線等環節,最終完成任務書填報;教師根據任務書,給予不同小組輔助問題解答以及個性化的指導直到完成項目論文,做出項目匯報。圍繞著任務書展開學習研究工作,明確組內成員小組分工,既保證項目的順利開展,又打破大鍋飯的團隊模式。

課后:引入小助教(學委、學習組長)機制。遵循當代大學生的心理特征,助教機制有效打破老師和學生之間的溝通障礙。課堂中自主提問的現象很少,跟學生長期的學習習慣有很大的相關性,但是不提問不代表沒問題。所以建立答疑渠道尤為重要,增加中間層助教環節后,明顯學生問題明顯增多,教師答疑時間大大增加。

四、教學效果

針對課程的創新教學效果,設計調查問卷進行調研。問卷題目為 29 題,調查樣本人數為 271人,答題時間在 160 秒到 536 秒之間。以下為部分被調查人員登陸 IP,同時所有登陸終端均為手機。

從問卷結果中顯示,76%的學生對翻轉課堂表示贊同,對于課前提供的預習資料65%以上學生表示合適,其中39%的學生希望提供微視頻的方式。對于課程的學習76%的學生比較有信心,80%以上的學習沒有加重學習負擔。最后,學生門對老師的專業領域、教學過程是否輕松、教學語言生動均表示認同(表2-表7)。

五、結束語

本文研究了以《數據結構》課程為例的計算機課程體系圍繞新工科建設展開的教學方法的研究。從學生學情現狀分析,設計教學內容,明確教學目標,發揮《數據結構》的交叉特性,使其成為打造通專融合、專專融合的教學改革實踐課程,幫助學生快速理解專業方向奠定了基礎。

通過把專業課的教學案例引入本課程的教學環節中,幫助學生明確了專業方向,也拓展了領域視野。這種為專業課程作好知識鋪墊和基礎功能的遷移工作,可以幫助學生提前熟悉專業學習方向,加深對專業基本概念以及術語的理解,同時又對學生在學科方向的選擇上起到引導作用,發揮出《數據結構與算法》的專業交叉的課程特色。

四、教學設計創新

在教學中,將教學過程分為三個陣地,包括:課前,課中,課后。

課前:為學生提供教材導讀、學習任務、情景案例(從基礎課、專業課和綜合實訓項目中選取)等學習資源,輔助學生完成課前預習準備。以小組形式展開課前學習,培養學生自學能力;以學習材料為出發點,將理論內容直觀化;以提出問題為目標,培養學生思維能力。

課中:在課堂中,教師理論講授以推演式教學方法組織課堂討論,以階梯式教學內容的設計來激發學生學習興趣。實踐項目安排提倡學習小組圍坐,教師巡回學習小組之中;提倡以學生為中心,學生圍繞學習任務自主探究與交流。教師下達任務書(圖1),小組合作逐步確定研究問題的可行性,技術路線等環節,最終完成任務書填報;教師根據任務書,給予不同小組輔助問題解答以及個性化的指導直到完成項目論文,做出項目匯報。圍繞著任務書展開學習研究工作,明確組內成員小組分工,既保證項目的順利開展,又打破大鍋飯的團隊模式。

課后:引入小助教(學委、學習組長)機制。遵循當代大學生的心理特征,助教機制有效打破老師和學生之間的溝通障礙。課堂中自主提問的現象很少,跟學生長期的學習習慣有很大的相關性,但是不提問不代表沒問題。所以建立答疑渠道尤為重要,增加中間層助教環節后,明顯學生問題明顯增多,教師答疑時間大大增加。

五、教學效果

針對課程的創新教學效果,設計調查問卷進行調研。問卷題目為 29 題,調查樣本人數為 271人,答題時間在 160 秒到 536 秒之間。以下為部分被調查人員登陸 IP,同時所有登陸終端均為手機。

從問卷結果中顯示,76%的學生對翻轉課堂表示贊同,對于課前提供的預習資料65%以上學生表示合適,其中39%的學生希望提供微視頻的方式。對于課程的學習76%的學生比較有信心,80%以上的學習沒有加重學習負擔。最后,學生門對老師的專業領域、教學過程是否輕松、教學語言生動均表示認同(表2-表7)。

六、總結

本文研究了以《數據結構》課程為例的計算機課程體系圍繞新工科建設展開的教學方法的研究。從學生學情現狀分析,設計教學內容,明確教學目標,發揮《數據結構》的交叉特性,使其成為打造通專融合、專專融合的教學改革實踐課程,幫助學生快速理解專業方向奠定了基礎。

引言:

進入新世紀的第二個十年,為適應經濟社會發展新常態, 新工科教育的人才培養目標發生了巨大的的轉變。互聯網+云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術將成為構建計算機基礎教育課程體系的核心內容。在建設計算機體系內的傳統課程必須緊緊圍繞其課程特色,發揮其通專交叉、專專交叉的作用,為理工科基礎課程提供技術引導功能,在專業課程中尋找前沿應用情景以及結合課程使用的方法。

一、課程教學現狀分析

計算機教學過程中出會現一部分學生覺得課程枯燥,難懂,不理解;另一部分學生死記硬背,應付考試,實踐低能等現實問題。那么根本問題就在于課程的教學目標單一,教師只關注本課程的知識重、難點,課程間教學內容像是一座座孤島,彼此間沒有為學生提供清晰的信息關聯引導和遷移過程。同時大學中各門課程的講授方法區別于以往的教學方法,教師并非每天講授課程內容,平均周學時為2~6學時,屬于多專業課程交錯進行的教學方式。大部分學生由于教學間隔時長大,又沒有合理利用在校時間進行補充學習,而出現無法完成課程內容的有效銜接。

二、《數據結構》課程的教學整合方向

2.1與理工科基礎課程整合,解決數值問題。

與理工科基礎課程整合,解決數值問題,培養學生的科研思維,便于提升學生對基礎學科的認知力。同時,學生通過借助基礎學科的經典算法,理解如何將復雜的現實問題轉化為計算機內部存儲和處理的方法。

例:高等數學中微積分的算法求解過程借助計算機模擬實現。

例子中高等數學中微積分學是一門復雜的數學方法,也是理工科中最基礎的課程。它區別于初等數學的教學理念,有著廣泛的應用情景。然而學生在學習過程中總會遇到各種學習障礙,最終也只把它停留在考試層面而沒有真正應用這種方法,解決實際問題。借助計算機程序,能夠加深這種數學方法的具體實現邏輯,將復雜的數學語言處理成為真正的運算工具進而解決實際問題。同時能充分理解計算機的求解模式和方法,體會計算機在處理復雜問題的優越性。通過本課程在培養學生科研探究思維的同時,聯系基礎學科應用問題,從實際出發解決復雜問題,激發了學生對后續專業科目的學習興趣。

2.3與專業課程整合,解決非數值問題。

將后繼專業課程中的案例項目通過功能分解,把基礎模塊拿到本課程課堂中進行實踐,如操作系統的作業調度算法的實現、數據庫中數據清單的處理、神經網絡算法搭建等案例。

例:在人工智能機器學習領域中,完成對數據文件中數據的預處理與組織形式以及對訓練集、驗證集與測試集的劃分。(涉及數據接結構中對內存空間的劃分與存儲的教學內容)

在機器學習與模式識別領域,一般要將樣本分成獨立的三部分訓練集(train set),驗證集(validation set)和測試集(test set)。其中訓練集用來估計模型,驗證集用來確定網絡結構或者控制模型復雜程度的參數,而測試集則檢驗最終選擇最優的模型性能。

圖1? ?項目實踐任務書

通過把專業課的教學案例引入本課程的教學環節中,幫助學生明確了專業方向,也拓展了領域視野。這種為專業課程作好知識鋪墊和基礎功能的遷移工作,可以幫助學生提前熟悉專業學習方向,加深對專業基本概念以及術語的理解,同時又對學生在學科方向的選擇上起到引導作用,發揮出《數據結構與算法》的專業交叉的課程特色。

三、教學設計創新

在教學中,將教學過程分為三個陣地,包括:課前,課中,課后。

課前:為學生提供教材導讀、學習任務、情景案例(從基礎課、專業課和綜合實訓項目中選取)等學習資源,輔助學生完成課前預習準備。以小組形式展開課前學習,培養學生自學能力;以學習材料為出發點,將理論內容直觀化;以提出問題為目標,培養學生思維能力。

課中:在課堂中,教師理論講授以推演式教學方法組織課堂討論,以階梯式教學內容的設計來激發學生學習興趣。實踐項目安排提倡學習小組圍坐,教師巡回學習小組之中;提倡以學生為中心,學生圍繞學習任務自主探究與交流。教師下達任務書(圖1),小組合作逐步確定研究問題的可行性,技術路線等環節,最終完成任務書填報;教師根據任務書,給予不同小組輔助問題解答以及個性化的指導直到完成項目論文,做出項目匯報。圍繞著任務書展開學習研究工作,明確組內成員小組分工,既保證項目的順利開展,又打破大鍋飯的團隊模式。

課后:引入小助教(學委、學習組長)機制。遵循當代大學生的心理特征,助教機制有效打破老師和學生之間的溝通障礙。課堂中自主提問的現象很少,跟學生長期的學習習慣有很大的相關性,但是不提問不代表沒問題。所以建立答疑渠道尤為重要,增加中間層助教環節后,明顯學生問題明顯增多,教師答疑時間大大增加。

四、教學效果

針對課程的創新教學效果,設計調查問卷進行調研。問卷題目為 29 題,調查樣本人數為 271人,答題時間在 160 秒到 536 秒之間。以下為部分被調查人員登陸 IP,同時所有登陸終端均為手機。

從問卷結果中顯示,76%的學生對翻轉課堂表示贊同,對于課前提供的預習資料65%以上學生表示合適,其中39%的學生希望提供微視頻的方式。對于課程的學習76%的學生比較有信心,80%以上的學習沒有加重學習負擔。最后,學生門對老師的專業領域、教學過程是否輕松、教學語言生動均表示認同(表2-表7)。

五、結束語

本文研究了以《數據結構》課程為例的計算機課程體系圍繞新工科建設展開的教學方法的研究。從學生學情現狀分析,設計教學內容,明確教學目標,發揮《數據結構》的交叉特性,使其成為打造通專融合、專專融合的教學改革實踐課程,幫助學生快速理解專業方向奠定了基礎。

通過把專業課的教學案例引入本課程的教學環節中,幫助學生明確了專業方向,也拓展了領域視野。這種為專業課程作好知識鋪墊和基礎功能的遷移工作,可以幫助學生提前熟悉專業學習方向,加深對專業基本概念以及術語的理解,同時又對學生在學科方向的選擇上起到引導作用,發揮出《數據結構與算法》的專業交叉的課程特色。

四、教學設計創新

在教學中,將教學過程分為三個陣地,包括:課前,課中,課后。

課前:為學生提供教材導讀、學習任務、情景案例(從基礎課、專業課和綜合實訓項目中選取)等學習資源,輔助學生完成課前預習準備。以小組形式展開課前學習,培養學生自學能力;以學習材料為出發點,將理論內容直觀化;以提出問題為目標,培養學生思維能力。

課中:在課堂中,教師理論講授以推演式教學方法組織課堂討論,以階梯式教學內容的設計來激發學生學習興趣。實踐項目安排提倡學習小組圍坐,教師巡回學習小組之中;提倡以學生為中心,學生圍繞學習任務自主探究與交流。教師下達任務書(圖1),小組合作逐步確定研究問題的可行性,技術路線等環節,最終完成任務書填報;教師根據任務書,給予不同小組輔助問題解答以及個性化的指導直到完成項目論文,做出項目匯報。圍繞著任務書展開學習研究工作,明確組內成員小組分工,既保證項目的順利開展,又打破大鍋飯的團隊模式。

課后:引入小助教(學委、學習組長)機制。遵循當代大學生的心理特征,助教機制有效打破老師和學生之間的溝通障礙。課堂中自主提問的現象很少,跟學生長期的學習習慣有很大的相關性,但是不提問不代表沒問題。所以建立答疑渠道尤為重要,增加中間層助教環節后,明顯學生問題明顯增多,教師答疑時間大大增加。

五、教學效果

針對課程的創新教學效果,設計調查問卷進行調研。問卷題目為 29 題,調查樣本人數為 271人,答題時間在 160 秒到 536 秒之間。以下為部分被調查人員登陸 IP,同時所有登陸終端均為手機。

從問卷結果中顯示,76%的學生對翻轉課堂表示贊同,對于課前提供的預習資料65%以上學生表示合適,其中39%的學生希望提供微視頻的方式。對于課程的學習76%的學生比較有信心,80%以上的學習沒有加重學習負擔。最后,學生門對老師的專業領域、教學過程是否輕松、教學語言生動均表示認同(表2-表7)。

六、總結

本文研究了以《數據結構》課程為例的計算機課程體系圍繞新工科建設展開的教學方法的研究。從學生學情現狀分析,設計教學內容,明確教學目標,發揮《數據結構》的交叉特性,使其成為打造通專融合、專專融合的教學改革實踐課程,幫助學生快速理解專業方向奠定了基礎。