大筆分氤氳 豪情寫山川

程大利

書畫家曾來德

曾來德,系國家一級美術師、全國新長征突擊手、國務院政府特殊津貼獎專家、文化部優秀專家。1956年生于四川省蓬溪縣。曾任中國國家畫院副院長、書法篆刻院執行院長,中國書法家協會第四、五、六、七屆理事。現為中國國家畫院院委、書法篆刻專業委員會副主任,中國美術館專家評審委員會委員,云南大學藝術學院書法學科帶頭人,北京大學、中國藝術研究院客座教授,北京國畫藝術家協會名譽主席。已出版《曾來德書法作品集》《曾來德現代書法作品集》《墨許山河——曾來德書法藝術·雙重變奏》《墨許山河——曾來德書法藝術·山水四季》《寫無盡書》《曾來德談藝錄》《書法的立場》《橫豎有理》《書法之詩·水墨之詩》《曾來德書畫百論》等專著。

曾來德是當代杰出的書法家、畫家。他書畫并參,以書法入畫,又以畫意入書,創造了宏闊新異的境界。他從傳統中汲取菁華,變通前人語言,自出機杼,在大黑大白的起伏中,書寫出天地之真精神。

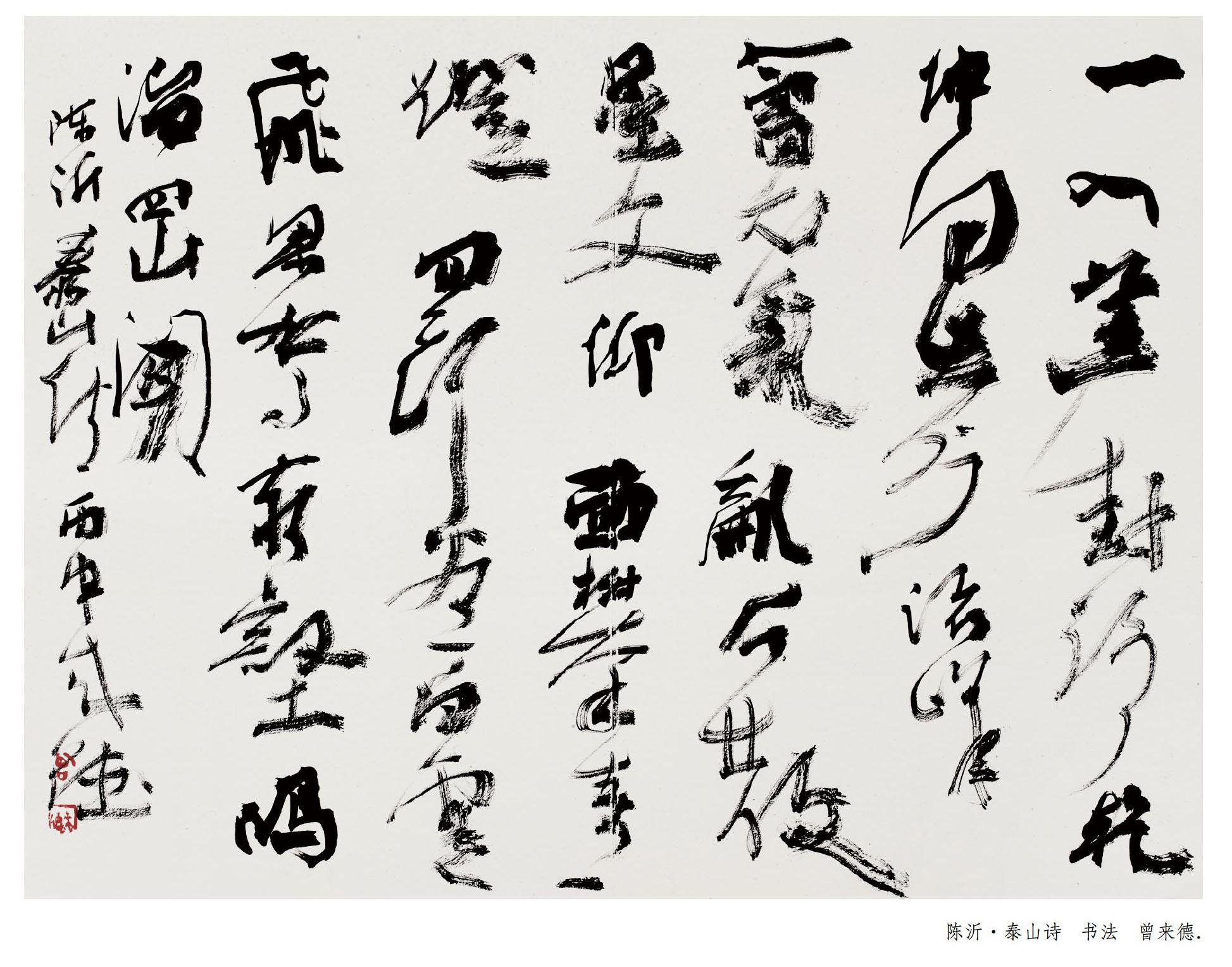

來德天生是個不守規矩的人,具備著一個藝術家最可貴的探索品質。在形式上,他“不依成法”而與古人“朱藍共妍”;在風格上,他“自我作古”而與前賢“了不相似”。他在大西北生活二十余年,感受過大漠落日、黃河狂濤。慧根早具的他很早地接受這一切。茫茫大戈壁深埋著民族的智慧,是陶冶天才的地方,是哲學的領地。生存的環境和與生俱來的悟性使來德勇敢而輕松地從古法中走出,大膽地消解漢字的固定結構,突破傳統審美定勢,創造出獨特的個人藝術風格。他把書法還原到大自然里,這使他的書法充滿個性的張力,帶有挑戰性。他誰都不祟拜,一枝柔毫在手,直抒自己的直率、敏感、才情和勇氣,痛痛快快地寫自己。

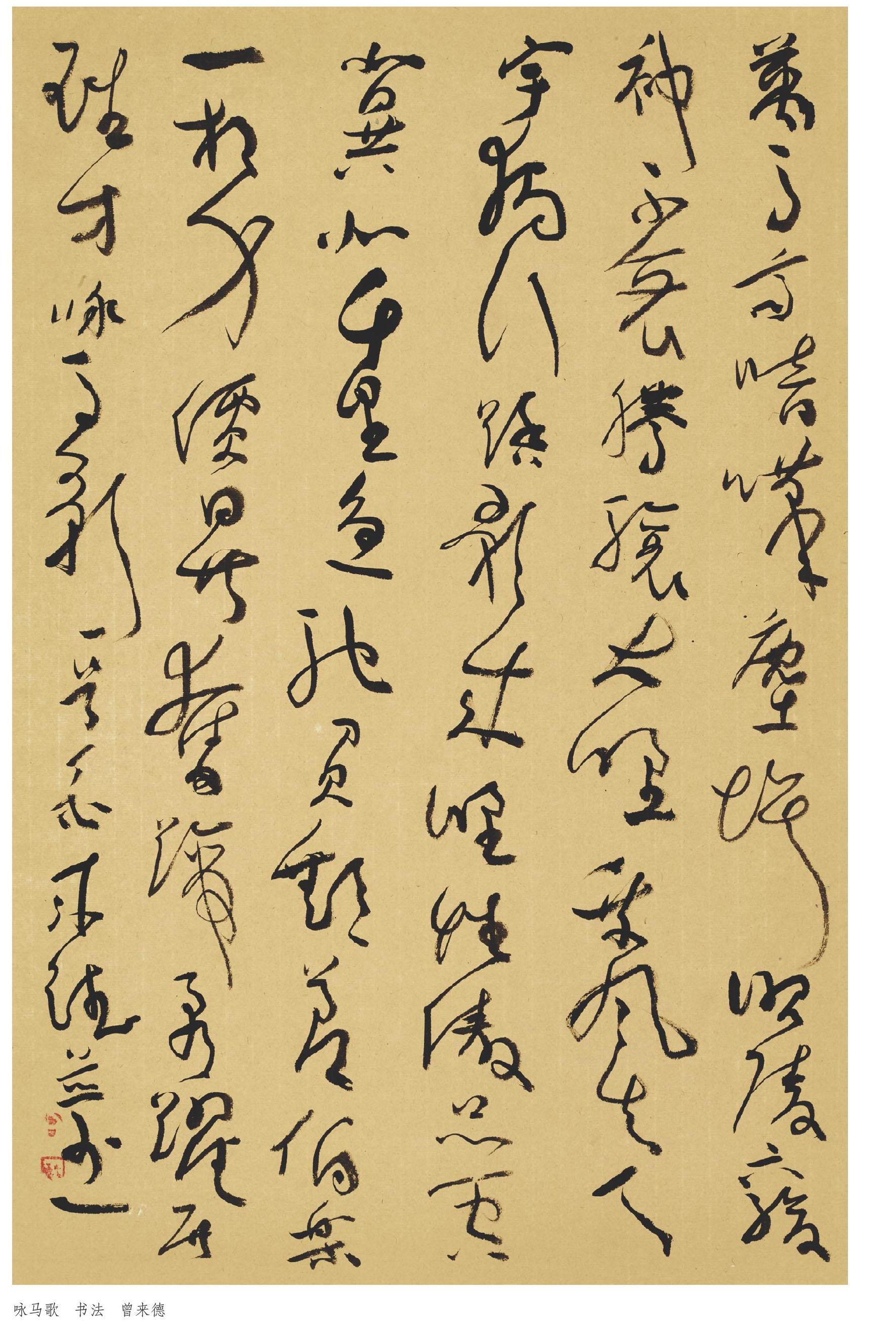

然而,僅僅以狂放恣肆來看來德是十分片面,他曠達的生命情懷中,還蘊涵著深厚的文化根底和學識素養,這使人想起明代那位詠《青天歌》的徐文長。徐氏不附不阿的個性表現在他用筆上,那動蕩不安的線條常常是他奇妙的感情和悲觀際遇的寫照。和徐文長一樣,來德坦誠,不假虛飾,而又能明白地直抒高明見地,這是因為他有極高的藝術修養和學問,一泄心曲,毫無阻隔。在藝術上不茍合取容,不從俗沉浮的人很少,但在這中間能見到深厚的學識修養、文化根底的人則少之又少了。來德卻兩者兼而有之。

來德筆底有種天然的浩蕩之氣,他出筆甚快。“興來一揮百紙盡,駿馬倏忽遍九州。我書意造本無法,點畫信手煩推求。”借用蘇軾這幾句詩可以形象的說明來德創作的態度和過程。他的創作,有“興來”的沖動,有“倏忽”的敏捷,有個人情緒的自然流露,如出岫的行云,亦如順勢而下的流水,毫無嬌飾之態,從而達到真情的自然抒泄。

不論書法還是繪畫,來德在筆墨上表現出一種陽剛氣度、大書大寫的民族精神。一個心胸博大的人,畫不可能氣弱、氣短,亦不會精工雕琢,“筆所未到氣已吞”是來德的慣常狀態。這種審美創造的隨意性與禪宗思維過程的“無往”“無縛”,有一種內在的對應關系,不粘滯于外物,不拘泥與定法。“菩提本無樹,何處惹塵埃?”這這點上,來德表現出的是一顆天馬行空般的自由之心。

來德的焦墨山水畫有形而上的玄澀感,又有形而下的沉郁美,追求的是“山川渾厚、草木華滋”的境界,是繼承傳統精神之后的一種探索。他的山水畫“淡墨每多于濃墨”(清·龔賢語),求大氣魄,找大氣象,淡墨在濃墨之下。作品以大塊黑白關系組合,表現一種鈍厚的張力,突出自然山水的氣象,追求一種“目不見絹素,手不知筆墨”的自由狀態,求取心象的一種寬厚博大的靜態美。來德作畫,先屏心靜氣,如寫大草,用筆皴擦捩轉,隨意生發,渾厚而濃郁。正是這種別開生面的筆法,產生了另外一種樸渾厚重的韻致。筆墨生氣韻,氣韻驅筆墨,以筆墨運氣而得勢,所謂的精彩就是由筆墨所生發出來的“氣韻生動”的藝術效果。

古人以“師造化、得心源”,藝術創作講的最高原則是道法自然,中國書畫之根本亦即在于求道和悟道的過程。來德以其樸茂的筆墨、無限的意趣,達到藝術表現的自由,與古人所謂“脫化之境”,本質同一。山川是神圣的,自然是永恒的。大音稀聲、一默如雷等詞語都在說靜的“空”與靜的“納萬境”與“無盡藏”。來德的山水中沒有人跡,甚至罕見草木,但亦可神游,他經營出了靜穆空寂的宇宙空間,這正是東方古典哲學下的山水藝術的至境。

山川由心造,法度去前規,來德在文字與山水構成的江山天地中,盡情地馳騁著,盡情地書寫著天地之造化、宇宙之生機。我相信,像來德這樣,從傳統中走來卻又不為傳統所縛的藝術家,一定能為中國筆墨文化的發展,貢獻出他的力量。道代代傳,法代代破,由中國傳統文化派生出來的筆墨藝術,它的未來也永遠不會窮盡。

(作者系中央文史研究館館員、中國國家畫院研究員,曾任中國美術出版社、人民美術出版社總編輯。)