書法家李勝春等閑識得李勝春

袁文長

書法家李勝春

李勝春,齋號抱晉堂。1968年生于安徽省宿州市。現為中國書法家協會會員,安徽省書法家協會理事、草書委員會副主任,安徽省書法創作研究院研究員,宿州市書法家協會副主席兼秘書長,宿州市政協委員,宿州市政協書畫院副院長,宿州學院客座教授。作品入展首屆中國書法蘭亭獎、全國第四屆楹聯書法展、第二屆全國行草書大展、全國第五屆楹聯書法展、首屆全國青年書法篆刻展、第三屆中國書法蘭亭獎、全國第三屆行草書大展等數十次展覽。

2007年參加宿州書畫晉京展;2018年參加安徽省書畫晉京展。2007年應孫大石美術館邀請赴山東高唐舉辦個人書法展;2018年12月31日,李勝春書法作品展在安徽省書法院隆重舉辦。出版有《集字書法在線·春聯卷》《李勝春書法作品集》。

宿州作為皖北門戶是一塊神奇的土地。除相山山脈低山凸嶺外,一馬平川,沒有起伏,談不上雄偉;雖有泗水、澮河、沱河等穿流而過,沒有跌蕩,也談不上寬闊。然而,自春秋宿國有“宿”以來,這里名人輩出,風騷不窮。嵇康、劉伶是“竹林七賢”中擅書者,蕭籍“帝王書家”劉裕,以及白居易墨跡《楞嚴經》在中國書史上均有一席位置。特別是近代史以來,這里因盛產書畫大師而被譽為中國書畫之鄉。劉開渠、蕭龍士、李百忍等一些國人耳熟能詳的大師均從宿州大地走出。單就書法而言,安徽省已歷五屆書協主席中,有三屆為宿州人,分別為李百忍、張良勛和李士杰。有人戲言,宿州街巷,衣著普通之人,亦或農民,說不定就是書法高手,保不準還有中書協、省書協會員之類頭銜。作為中書協會員、已在全國書法界產生一定影響的李勝春從這塊土地走出,自然在情理之中。

李是大姓,華人中上百萬亦有之,而“勝春”二字有點特別。理學集大成者朱熹有詩名《春日》:“勝日尋芳泗水濱,無邊光景一時新。等閑識得東風面,萬紫千紅總是春。”第一個字是“勝”,最后一個字是“春”。取這首詩首尾兩個字為名自是不凡。因為這不是首普通的描景狀物的詩,這實際上是一首探尋儒道的哲理詩,寓意深遠。“勝日”是指美好的時光,詩中“泗水”暗指孔門,“尋芳”乃是求圣之道,“萬紫千紅”喻指豐富多彩,“春”乃萬物生發之時,概括地說:美好的時光是以圣人之道摧發生機,點染萬物春風。

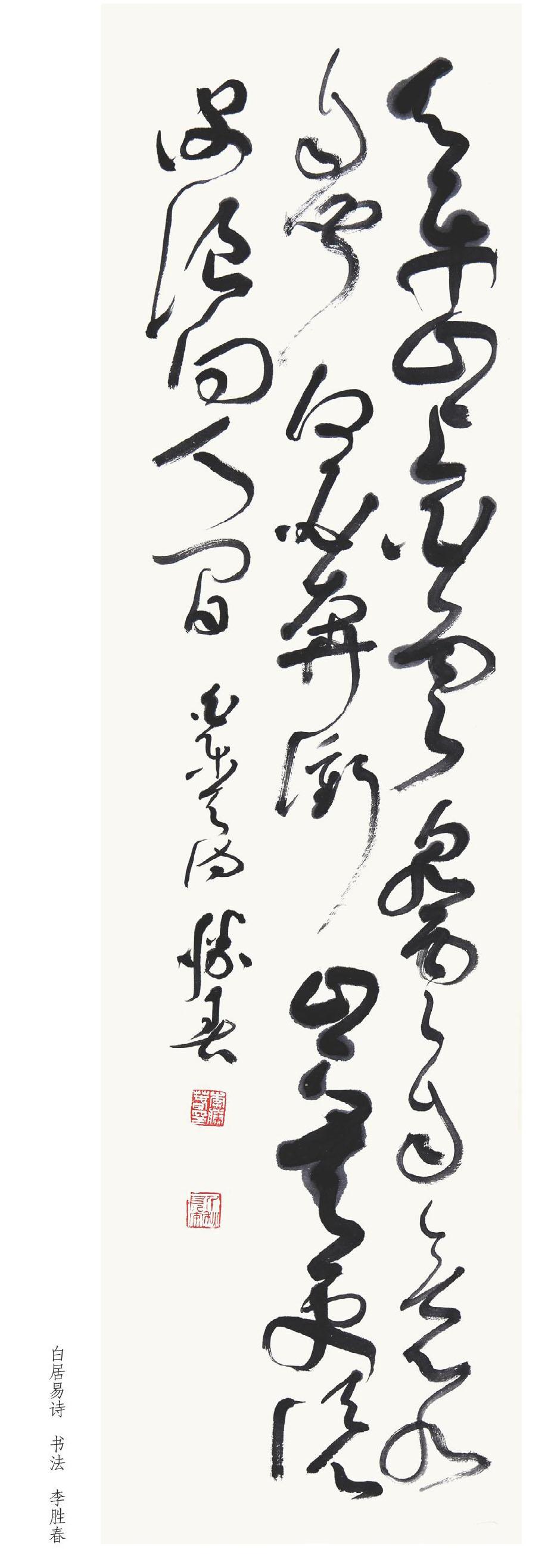

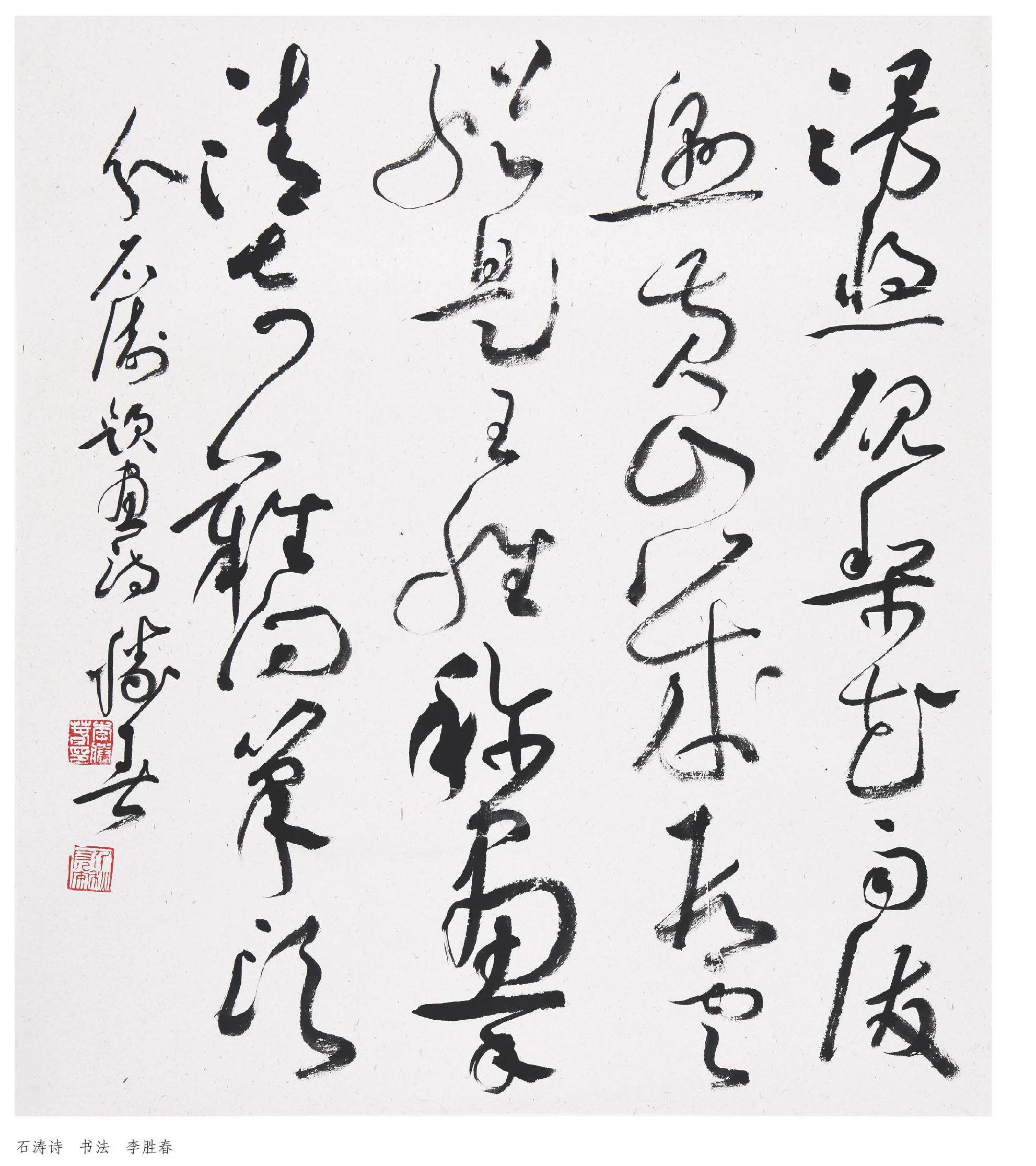

數年前,王亞洲先生為李勝春寫過一篇書品《荷塘月色》,表明青年書家李勝春書法作品如荷塘邊的月色,清純淡雅,有朦朧之意境。“勝春對傳統的理解是積極的、謹慎的,他走的是典型的‘二王書風,是極力摒棄搔首弄姿和雜蕪拖沓的俗病書風。”“勝春作品時常讓我有沐浴荷塘月色的心境……因其墨韻的芬芳,因其氣息的靜謐,因其格調的輕柔。”王亞洲是安徽書法界扛鼎之人,他與李勝春交往因地域關系并不頻繁,僅因見其作品面目便有如上的評語,可見勝春書法之功底和取向。千年中國書史,一直是兩條線并行發展,或碑或帖,雖然同出一道卻各自法度森嚴。李勝春書法入門走的是碑線,因其刻苦和悟性,短時間內就能掌握其要領。上世紀九十年代中后期,在馬世曉先生的指導下,勝春開始轉入“二王”書法為代表的帖學體系,先后對王羲之、米芾、王鐸、董其昌等先賢作品進行長期的臨摹和研究,使自己登堂入室,終能用筆和心神交大家巨匠。

中國書法最基礎的是線條,篆、隸、楷、行、草,任何一種字體都要靠線條組合變化而展現形態之美。然而諸體當中,最難把握的是草書線條的運行和律動。所以有人說,草書是書藝之藝,草書是東方形體藝術之基,甚至有人稱典范的中國書法之草書即是東方哲學思想的基礎,也只有中國書法的草書可以媲美世界所有民族的藝術。勝春攻堅“二王”重點即是王家的草書。2002年李勝春獲首屆中國書法蘭亭獎,2003年李勝春作品入展第二屆全國行草書大展,2004年作品在第二屆“羲之杯”全國書法大賽中獲獎。這些作品“氣息高古,點劃精到,不激不勵,風規自遠,雖字字獨立而通篇血脈相通”,這是多數書評者對勝春作品的評價。

我與李勝春不曾相識,沒有丁點的交情。2012年我作為全國第三屆行草書大展組織者之一,廣泛搜集第一、二屆行草書大展獲獎人和安徽籍入展人的作品和相關作者的資料。此前一年,李勝春又獲第三屆全國蘭亭獎,自然是我關注的重點。據與勝春接近的同道介紹,近年來,李勝春的書法更加注重原創性,大量的作品以原創面目出現。勝春說:“當代書壇缺少原創性,缺乏對傳統藝術探索求源的態度,一個展覽推出幾個明星,大家便一窩蜂不加取舍地去摹仿。”“藝術原創性是從古代經典中理性淘篩出來的,是作者功力、才性、見識和修養等集于一身的感情表現。”由此我們可以得知,近二十多年來,李勝春已完成了大量繁復臨帖的過程,而進入原創的探索階段。古往今來有成就的書家,對于前人都是以最大的勇氣進去,再以最大的勇氣出來。如今世面上,無論是國展還是自標大師之流的個展,能給人耳目一新的原創作品寥若晨星。千軍萬馬百分之九十五以上的所謂書家多數仍處在臨帖過程,少有幾個人是臨創結合、能從古人的屋檐下走出來的。而李勝春在古人既定的法則中歷盡千難萬險,又開始自我法則的探索且路徑又清晰可辨,實是難能可貴。互聯網上有李勝春臨帖視頻,從其淡定的神情,可見其已成竹于胸;從其從容的行筆中,可見其已有更高追求。勝春書法作品已經完完全全不再需要通過讀圖來向世人推介了。我們可以從他個人經歷,書跡、書理,取象、趨勢乃至在全國的影響進行現象性的探究,或許可以影響許多正在書法之途中的跋涉者,給予他們必要的啟迪。

余秋雨先生最近撰文說,不是現代人書技不如古人,而是當下缺少萬千大眾書法基礎,沒有宏大的書法氛圍。然而,如果等到更多的書家像李勝春一樣,在目前美好的書法環境下,循著書法圣賢的足跡,不畏艱辛地探索,中國書法終會出現萬紫千紅的盛大場景。