宮腔鏡下電切配合刮宮術用于多發性子宮內膜息肉治療的效果及對復發率的影響

陸琪

【摘要】目的:探究宮腔鏡下電切配合刮宮術對于多發性子宮內膜息肉的治療效果。方法:選取我院2019年3月至2021年3月收治的100例多發性子宮內膜息肉患者,按照隨機數字表法分為兩組,每組均50例,對照組采用宮腔鏡下電切術,觀察組在對照組基礎上增加刮宮術,對比兩組圍術期情況及住院時間、并發癥及復發情況。結果:①兩組手術時間無明顯差異(P>0.05);觀察組出血量、住院時間均優于對照組(P<0.05);②觀察組并發癥及復發情況均低于對照組(P<0.05)。結論:宮腔鏡下電切配合刮宮術對多發性子宮內膜息肉患者,治療效果顯著。

【關鍵詞】宮腔鏡下電切術;刮宮術;多發性子宮內膜息肉;圍術期

多發性子宮內膜息肉是一種常見的婦科病,多發于30歲以上女性,主要病發原因為子宮膜過度增生,導致子宮腔內出現光滑腫物,引起子宮出血、腹痛、白帶異常等癥狀,導致息肉產生,嚴重者會導致不孕或影響孕期胎兒生長。目前臨床上常用宮腔鏡下電切術治療多發性子宮內膜息肉,能準確判斷息肉位置,對患者傷害較小,但息肉組織不宜清除徹底,復發風險較高。有學者認為宮腔鏡電切配合刮宮術,對多發性子宮內膜息肉患者治療效果良好[2]。本文選取100例多發性子宮內膜息肉患者,研究宮腔鏡電切配合刮宮術的作用。

1 資料與方法

1.1臨床資料

選取我院2019年3月至2021年3月收治的100例多發性子宮內膜息肉患者,按照隨機數字表法分為兩組,每組均50例,對照組,年齡34歲~38歲,平均年齡(36.78±1.36)歲,子宮內膜息肉個數3個~7個,平均(4.21±0.33)個,孕次1次~3次,平均孕次(2.11±0.16)次,月經量170mL~190mL,平均月經量(180.56±10.23)mL。觀察組,年齡34歲~38歲,平均年齡(36.52±1.27)歲;子宮內膜息肉個數2個~7個,平均(4.33±0.37)個,孕次1次~3次,平均孕次(2.20±0.18)次,月經量170mL~190mL,平均月經量(181.44±10.19)mL。兩組一般資料比較無明顯差異(P>0.05)。

1.2入選和排除標準

入選標準:符合《子宮內膜息肉及其診斷方法》中的診斷標準;心腦血管功能正常;無精神類疾病;對研究內容知情,并簽署知情同意書。排除標準:其他原因引起的子宮出血;凝血功能正常;妊娠期或哺乳期患者;不配合治療者。

1.3方法

兩組均進行術前常規消毒、麻醉等準備。

1.3.1 對照組采用宮腔鏡下電切術,具體方法為:擴張宮頸口,灌入生理鹽水,在子宮內膜內放置宮腔鏡,檢查息肉的數量、大小、位置等基本情況,在B超輔助下,使用環裝電極切除息肉,等息肉切除后,取出宮腔鏡。

1.3.2 觀察組在對照組基礎上,給予刮宮術輔助治療,使用電切術取出息肉后,用合適的刮匙在宮腔內刮除息肉殘留物,將刮出的息肉殘留物無菌保存,并快速送檢。

1.4 觀察指標

(1)圍術期指標及住院時間:觀察兩組圍術期指標,包括術中出血量、手術時間,并記錄住院時間。(2)并發癥及復發率:比較兩組并發癥發生情況,包括頸管狹窄、宮腔黏連等,及疾病復發情況。

1.5 統計學分析

采用SPSS 22.0統計學軟件進行數據分析。計數資料采用(%)表示,進行χ2檢驗,計量資料采用(χ±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

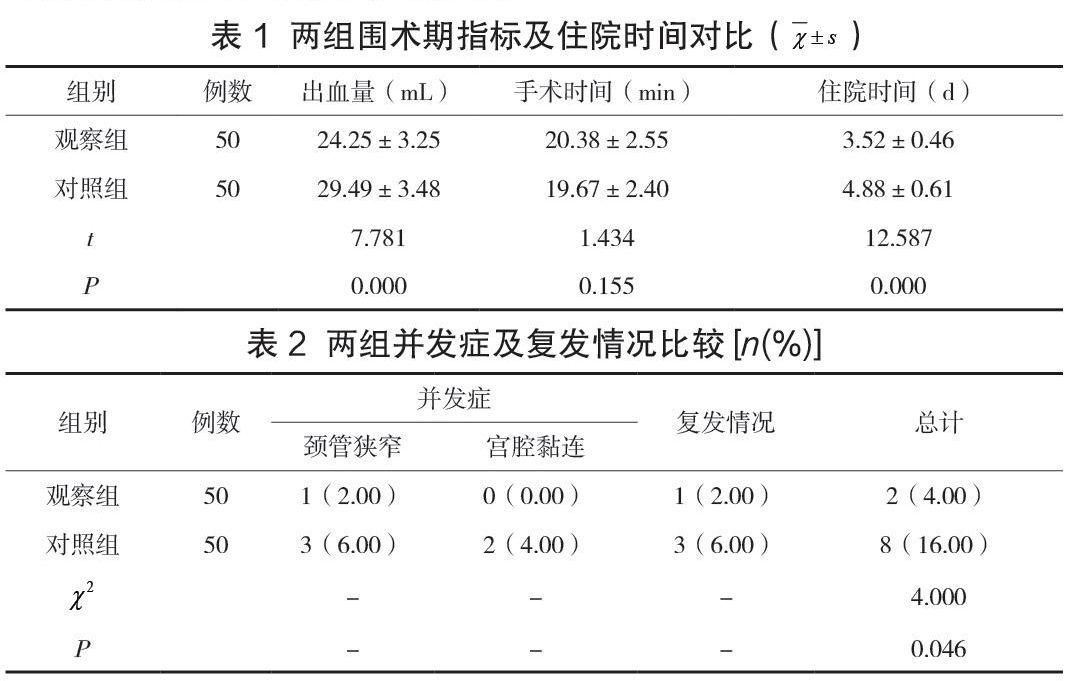

2.1 兩組圍術期指標及住院時間對比

兩組手術時間無明顯差異(P>0.05);觀察組出血量、住院時間均優于對照組(P<0.05),見表1。

2.2 兩組并發癥及復發情況對比

觀察組并發癥及復發情況均低于對照組(P<0.05),見表2。

3 討論

多發性子宮內膜息肉作為一種常見病,與雌激素水平密切相關,當其增高時會引發子宮出血,導致息肉產生。林紅娣等學者的研究中宮腔鏡下電切術和刮宮術聯合使用,能減少對患者身體的傷害,與本研究結果相似。本研究中觀察組出血量及住院時間均小于對照組,主要由于宮腔鏡下能快速找準病灶位置,電切術和刮宮術相結合,可快速、徹底清除子宮內膜息肉,減少出血量,提高治療效果。且宮腔鏡下電切治療聯合刮宮術,能徹底切除輕度息肉根部、宮底及宮角息肉,減少復發。

綜上所述,宮腔鏡下電切配合刮宮術對于多發性子宮內膜息肉,臨床效果好,可降低疾病復發情況,值得廣泛使用及推廣。