琵琶曲《火把節之夜》的分析、教學與演奏

王芳

摘 要:對一首新樂曲的學習,首先是為了達到完美演繹作品的目的。本文以《火把節之夜》為例,從曲式分析、教學與演奏三方面談一談為更好演繹所實施的具體操作,透視一部作品教學的全過程,促進對作品的理解和演奏。

關鍵詞:琵琶 火把節 曲式分析 教學 演奏

《火把節之夜》是一首創作樂曲,是吳俊生先生在1979年根據彝族“火把節”這一重大節日創作的。一年一度的火把節是彝族人民重要的傳統節日之一,在這天晚上,人們紛紛點起火把盡情歌舞,山寨成了火把的海洋、歡樂的海洋。

樂曲改變了琵琶的常規定弦,采用了連續四度的定弦,使空弦中沒有了常規定弦的大二度,增加了四、五度音程的使用,增加了樂曲“和諧音程”的因素,使樂曲呈現出了一種新的色彩,慢速時更加清澈、寧靜,而快速時樂曲的舞蹈性質更強,同時這樣的定弦和彝族音樂的風格更加吻合。

樂曲轉調頻繁,音階、和弦以及同一旋律的按音的位置也不斷改變,同時指法也隨之不斷變換。

一、曲式分析

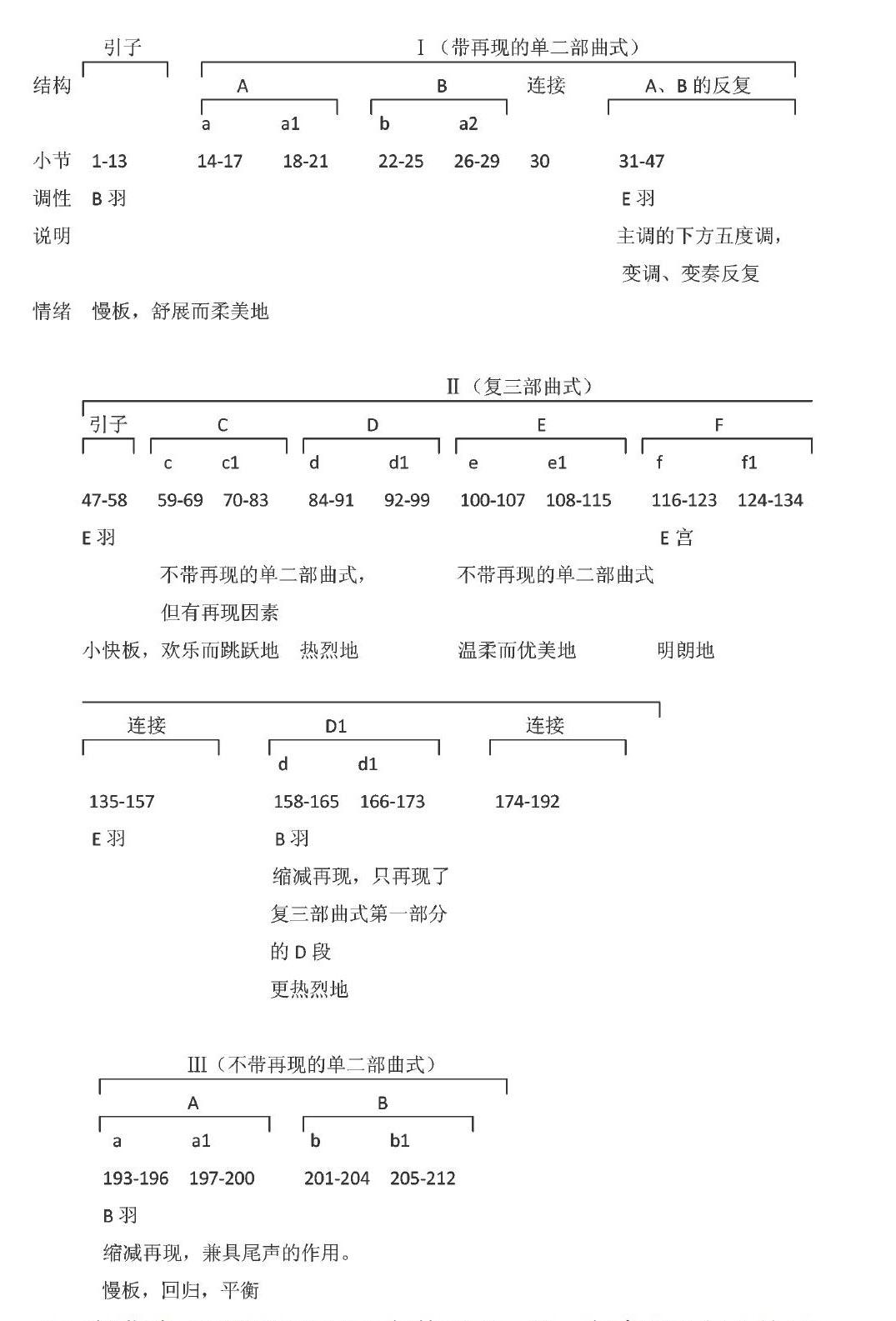

樂曲為三部性結構,第一部分為帶再現的單二部曲式,第二部分復三部曲式,第三部分是不帶再現的單二部曲式,因此可稱之為介于復三和倍復三之間的中間型曲式,其結構圖示如下。

引子由兩句構成,第一句1-4小節,以三、四弦空弦的四度為主要材料通過重復與音值的縮小構成;第二句5-11小節,旋律性更強,在通過一個模進達到一個高點音La之后逐步下行停在了主音上,這一句進行了擴充,和前一句構成了平行兩句體的結構形式。引子最后的兩小節既是補充,又是對第一句的呼應,同時又具有連接的作用,引出下一個段落。

樂曲的第Ⅰ部分是帶再現的單二部曲式,非常方整,每四小節一句,歌唱性強,更多地體現為歌曲的結構特征。A段停在主音上;B段的第一句是對比句,特別是在音區上對比明顯,富于表現力;最后一句a2再現時稍有變化,是一個動力再現。30小節的連接完成了轉調過渡,由B羽轉到了E羽,采用的是清角為宮的手法,也就是說這一小節的音符fa表象上看B羽的偏音清角,實際是E羽的宮音,這樣的轉調非常巧妙而且非常自然。31-47小節是換調變化反復,調性相當于主調的下屬調;39小節是A、B兩個段落之間的連接,完成了音區上的轉換,更加自然流暢;這一段所換的調剛好和后面的調性進行銜接,因此在調性上起到了預示和準備的作用。

第Ⅱ部分是全曲的核心部分,結構長大,本身就是一個復三部曲式。引子開始的4小節,可以說是導入部分,更多的魅力體現在節奏上,然后引出一句8小節悠揚起伏的旋律,最后的兩小節是主音的延長,但節奏和導入部分相聯系。

圖示中的C、D段是復三部曲式的第一部分,是不帶再現的單二部曲式,C段是平行的兩句體樂段,第一句出現了很少使用的1/4拍,每一個音都得到強調,第二句和第一句最緊密的聯系體現在“魚咬尾”這樣的旋法上,還有就是兩句結尾音之間的屬和主的呼應。D段情緒更加熱烈,兩個樂句之間仍然是“魚咬尾”的旋法,只不過這次是第二句開始用了第一句后四小節的材料,聯系更加緊密;D段的最后四小節旋律等同于C段的后四小節,因為重復的因素只占了最后一句的一半,因此是帶有再現因素,而不是帶再現的單二部曲式。

圖示中的E、F段是復三部曲式的中間部分,是不帶再現的單二部曲式,音區轉向低音區,3/4拍,E段仍然是平行的兩句體樂段,第一句停在下屬音上,很有新意,兩句的結尾是下屬和主的呼應,體現在落音的處理上構思非常縝密。F段的最大特點是轉到了具有“大調”色彩的E宮調,色彩非常鮮明,更加明亮,構成了與前后鮮明的對比,在結構上仍然是平行的兩句體樂段。

135-157小節是連接,調性轉回E羽,是調性的再現,首先是8小節主音上節奏上的持續,逗留的性質,積蓄力量,接下來從143小節開始了一個節奏緊湊的音型,并在此音型上做了緊密的模進,直至推向了這一連接的最高音,并在最高音上持續,以此來推向了全曲的最高潮部分,也就是復三的曲式的再現部分。

復三部曲式的再現部分D1是縮減的再現,調性回歸到開始的B羽調,只再現了第一部分二部曲式的第二部分的材料,但音區更高,并做了變奏的處理,變奏的處理采用的是旋律不變但節奏更加緊密的手法,在等時值音流的推動下將旋律鑲嵌于其中,充分地表現了更加熱烈的情緒。173小節開始的連接采用的是五聲音階的音調,不斷向上推進,并在高音區形成音型的反復和模進,最后在最高音上戛然而止,很好地為下一句散板的出現做好了鋪墊,形成了完美的結構連接,使散板樂句充分發揮了作用,從高音到低音一串分解和弦的快速走句將音樂引向了再現,前后一氣呵成,連貫自如,完全體現出結構上的珠聯璧合之勢。

樂曲的第Ⅲ部分是再現部分,再現了第一部分的內容,但沒用向第一部分那樣進行換調反復,更重要的是不再是帶再現的單二部曲式,也就是說最后一句沒有重復前面的內容,而是發展成了一個逐漸收束的具有結尾意義的樂句。

這個作品的整體結構是三部性,由于第Ⅰ部分和第Ⅲ部分都是二部的結構,而中間部分又是一個復三部曲式的結構,因此是介于復三與倍復三之間的中間型曲式。也就是說如果這部作品的中間部分也是單二或單三的話,那這部作品就是復三部曲式;如果這部作品的第一部分是復三的話,那么這部作品就是倍復三部曲式。而事實的這種情況正是得出中間型曲式的重要原因。

二、教學與演奏處理

對樂曲進行曲式結構的分析,并且能夠在教學中將分析的內容貫穿于其中,這有助于學生對作品的理解,特別是對于句逗停頓會有清晰的認識,這對于樂曲的或急或緩的處理有著重要的意義。

樂曲的引子和第Ⅰ部分是慢板,引子部分在教學上需要讓學生理解它的結構意義,是一種預備和預示,所以在演奏上要非常的從容和仔細,能夠緊緊抓住聽眾的心里,特別是結束處兩小節的泛音更要彈得干凈準確,毫不猶豫,這樣才能夠很好地引出主題的出現。

接下來的第Ⅰ部分,在演奏技術上要很好地把握,因此在教學上可以先讓學生完成“搖指”練習曲的學習,只有這一技術過關了,才能夠很好地完成這一部分。搖指的這段旋律要演奏的輕柔、富于歌唱性,這是一段極富濃郁彝族音色的慢板主題。30小節是連接,每個音要彈清楚,并提示學生漸強要做好,通過連接將力度推向中強的換調反復段落。另外要注意這里的轉調,原來的定弦從四弦到一弦上四度排列為mi、la、re、sol,現在轉調后空弦音發生了變化,變成了si、mi、la、re。換調反復時左手運用了“綽、注、打、擻”等技法,“綽”在這段里要演奏的柔和些,模仿巴烏吹奏的聲音,舒展而柔美。右手長輪要保持平穩的氣息,輪指的聲音要飽滿,按一拍兩個輪來演奏為好。

樂曲的第Ⅱ部分,是快板部分,在教學上要求學生的左右手技術都要有堅實的基本功,確保演奏的流暢自如,必要時要和練習曲結合練習,達到提高能力和表演并重的雙重目的。 引子開始的節奏一定演奏的特別穩健,到51小節演奏氣息非常長的旋律時一氣呵成,并且保證節奏的穩定性,特別是56小節附點節奏可以緩一點,但節奏必須準確。

演奏C、D段時,要注意隨著音高的起伏要做一點強弱的變化,音的高低和強弱相互結合協調進行,例如69小節雖然沒有漸強記號,但也要做漸強的處理,用以推出下一個樂句。這一段從輕快詼諧到熱烈奔放,展示了人們手擎火把載歌載舞的情景,歡樂而跳躍,在演奏技巧上應該做到“綽音”奏得稍鏗鏘有力,“夾彈”以及“掃弦”的節奏型彈得輕巧活潑,不要太響太燥,反拍上的“掃”演奏的要突出一些。

E段情緒變為溫柔優美地,每個音符行云流水般地流淌,開始的襯音段,演奏出來的聲音應該是甜美而富有彈性,旋律要連貫,凡“打音”與“綽音”的運用,節奏可稍緊湊些。通常左指“打、綽”在前右手“彈襯音”在后,如果按譜面都是八分音符的話,“打、綽”就不清楚了。F段,情緒變為明朗地,再一次轉調,空弦音從四弦到一弦分別為re、sol、do、fa。右手“雙彈”指法要彈得肯定,三弦的空弦襯音要輕些,是一種情緒的暗示,為后面熱烈的情緒埋下了伏筆。135小節開始是連接,又回到E羽調,注意對調性的明晰與把控。從143小節開始要有漸強的處理,通過漸強將模進的發展手法和作用充分顯現,節奏型仍然保持,音的密度越來越大,一直推向153小節的高點音,在高點音上一定要保持集中的力度和高度的注意力,控制好音色,讓泛音充分震動發出優美的轟鳴的和諧之聲,為全曲的高潮做好充分的準備。

D1和之后的連接部分是樂曲的高潮部分,也是全曲第Ⅱ部分音樂的再現,樂曲又回到B羽調,也就是全曲的主調,為再現做好了調性上的準備。這一段要求學生反復慢練,同音要彈得非常清楚,不得含混。這段旋律運用了強烈的“夾掃”技法,描繪出狂歡的場面,注意“掃”的節奏的正反。從174小節開始是全曲再現前的連接部分,變為四三拍,由低到高、由弱到強,并在190小節停在強拍的長音上。第191小節是散板華彩樂句,節奏慢起漸快,為再現做準備,注意換把時按音要十分準確,且左手的每個音都要按實,發出飽滿的聲音,并且每個音之間氣息不能斷,要一氣呵成。

193-212小節是第Ⅲ部分,是全曲的再現部分。“搖指”要演奏的柔和,“長挑輪”段要注意大指的伴奏音型與旋律的配合,最后漸慢輕收結束全曲,特別是最后的泛音要彈得清晰明確,切不可放松對音樂的控制,一定讓最后的音符釋放出最大的能量后方可結束全曲。

結語

音樂的創作與分析緊密相聯,而音樂作品的演奏也和分析密不可分。作為教師要想教好一首作品,要想讓學生演奏好一首作品,必然從分析樂曲入手,在深入理解作品的基礎上再進行教學和表演的指導,這樣才能夠達到最佳的教學效果。本文以《火把節之夜》為例,努力分析這首作品的曲式結構以及其它音樂表現手段,總結教學及表演的點滴感悟,是踐行這一教學理念的一個例證。

參考文獻:

[1]蔡瑾.器樂考級主要曲目及詳解·琵琶[M].北京:文化藝術出版社,2002.

[2]吳祖強.曲式與作品分析[M].北京:人民音樂出版社,2003.