應對少子化社會保障措施比較

□文/梁舒寧

(華東師范大學 上海)

[提要]少子化是困擾發達國家或地區的一大問題,是老齡化的推力之一,日本與中國上海目前都面臨著少子化的危機。為應對少子化,日本從緩解少子化進展和降低影響兩方面入手推出多種社會保障措施;中國也積極響應,提出大致舉措。本文希望通過對比分析總結經驗,為中國緩解少子化危機的制度建設與完善提供參考與借鑒。

近年來,少子化這一人口學現象頻頻被提及,伴隨著高齡化一起逐漸成為困擾東亞中、日、韓三國的人口難題。少子化不僅是一個人口學問題,其成因復雜,來源于社會經濟、制度等各個方面,對人口結構、勞動力供給都將產生顯著影響。少子化的范圍之廣和程度逐漸加深的態勢已經引起多方重視。本文選取日本這一最早將少子化視為社會問題并采取應對措施的國家和上海這一社會保障水平處于中國最前沿的城市作為例子,通過對比分析總結經驗,為中國緩解少子化危機的制度建設與完善提供參考與借鑒。

一、日本、上海少子化狀況比較

因少子化的衡量標準為群體占總體的比例,在一定時期內,少子化與老齡化可以看作同一問題的不同視角。日本少子化形成較早,可追溯到20世紀70年代。二戰后,日本人口結構波動較大,據日本厚生勞動省的統計,20世紀70年代起日本就已經步入了老齡化社會。上海的少子化形成晚于日本,但發展速度極快,根據對應年份的人口普查和抽樣調查數據,從1990年至2020年這30年里上海市0~14歲兒童的占比從18.2%跌落至9.8%,在少子高齡化問題得到重視后,近年來這一比例有所回升。

1974年,日本經濟受到石油危機的影響出現負增長,在此影響下,日本總和生育率跌至2.05,低于人口更替水平。此后,日本總和生育率持續下滑,1989年日本出現了“1.57危機”,總和生育率降至1.57,成為二戰后最低水平,引起了日本全國震動。步入21世紀后,日本總和生育率有所回升,但人口出生率并未隨之升高,人口出現負增長。據日本總務省的數據,2019年日本人口在一年內減少了50萬人,可見日本少子化問題中生育水平低是一個突出問題。

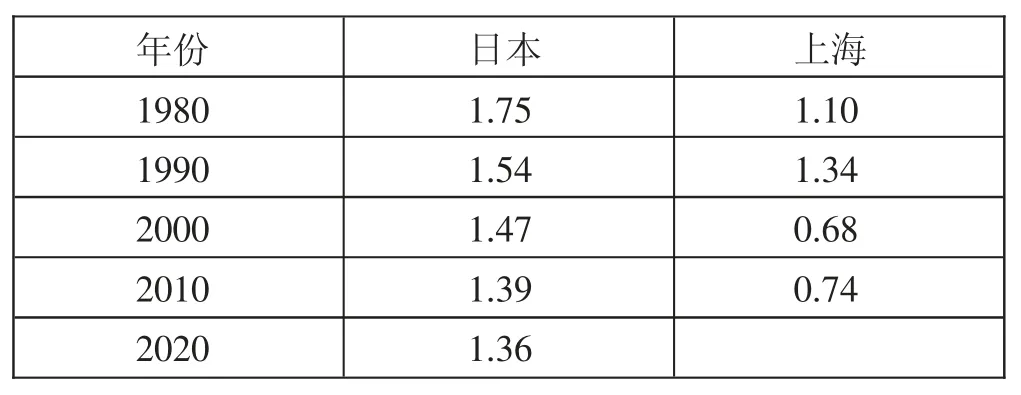

上海的總和生育率與中國整體總和生育率變動一致,總體呈下降趨勢。1957~1961年,受自然災害影響,中國整體的出生嬰兒死亡率較高、生育率較低;其后因推行補償性生育政策有所回升又快速下降。1980~2010年資料表明,上海始終為中國出生率最低的省(市),1980年時就僅有1.10,低于更替水平的2.1和全國水平的2.31。

根據上述數據與分析,日本與上海的總和生育率均呈下降趨勢,且前期波動更大、后期趨于平穩。日本少子化早于上海出現,總和生育率高于上海,變動幅度小。雖然中國人口基數大,但面臨的形勢更為嚴峻。(表1)

表1 1980~2020年日本、上海總和生育率對比一覽表

二、日本、上海少子化成因

(一)少子化成因分析。少子化現象的出現與延續是多種因素共同作用的結果,包括經濟、社會文化、制度等多個方面。

1、經濟因素。經濟是影響生育率下降的最根本原因,無論是上海還是日本,其少子化進程都與經濟發展密切相關。日本經濟自20世紀90年代起長期停滯,經濟的低迷使失業率大幅度上升影響了家庭的收入,進而導致少子化。而少子化的現實又使內需無法擴大、勞動力市場萎縮,加劇了經濟的不景氣。有勞動經濟專家估算,在日本把一個孩子撫養成人至少需要花費1,800萬日元。在這樣的條件下,一個孩子帶來的回報遠小于生、育的成本,因此不愿生、不能生的思想蔓延。

上海經濟發展迅速,但貧富差距依然存在,一方面有供養能力的人忙于工作無暇生育和照顧孩子;另一方面經濟條件不足的人為在高消費的上海生存而捉襟見肘。另外,上海社會對后代子女要求的提高增添了生育的開支,如早教班、學區房、興趣班等,更抬高了本就不低的生活成本,給年輕一代和外來人口帶來沉重的負擔,降低了生育率。

2、社會文化因素

(1)傳統家庭關系改變。首先,以生育子女為中心的家庭模式逐漸瓦解。在過去,女性進入育齡后即開始生育,平均到五十歲以上才能結束生子、育兒的任務,在平均壽命較短的情況下,生育幾乎占據了女性成年后的一生。而隨著科技的進步,人類壽命逐漸延長,生育任務在人壽命中的比重下降,育兒不再是家庭的唯一中心。其次,人們對于傳宗接代的執著程度逐漸下降、人口遷徙更頻繁等因素也加速了傳統的以生育子女為中心的家庭模式的瓦解。

同時,隨著婦女解放思潮的傳播和女性自我意識的覺醒,“男主外女主內”這種傳統的性別分工已經發生了根本性的轉變。日本的女性就業率逐漸提升,面臨著傳統觀念帶來的家庭責任和工作間的難以避免的抉擇。根據日本厚生勞動省的調查數據,67%的女性懷孕后不得不辭職。在中國,尤其是上海這樣的更加開放的城市,女性脫離家庭的禁錮成為常態,就業率大幅度提升,女性走上社會開始工作,擁有自己的收入并比以往更多地掌握話語權,追求自我價值的實現。傳統性別分工施加給女性的壓力使一些女性不得不放棄工作而結婚、生育,但也有很多女性更重視自己的職業發展,因此選擇放棄結婚、生育。

(2)晚婚晚育觀念。適齡青年男女晚婚、晚育甚至不婚、不育是少子化產生的最直接原因。據統計,2016年日本女性平均初婚年齡為29.4歲,比1985年推遲了近4歲,男性初婚年齡為31.1歲,比30年前提高了2.9歲;生育年齡則更晚,女性平均生育第一胎的年齡為30.7歲,同樣比1985年延后4歲。上海也有相似的情況,截至2015年上海男女平均初婚年齡分別為30.3歲和28.4歲,2020年上海市戶籍人口女性平均初育年齡達到30.73歲,超過女性最佳懷孕年齡。這一變化與個人主義傳播、就業市場競爭加劇、受教育年限增長密切相關。

3、制度因素。有別于日本,制度因素是上海少子化發展的一大推力。嚴格的計劃生育政策是中國生育率迅速下降的原因之一,自20世紀90年代起,上海的計劃生育率就達到99%。雖然計劃生育政策已經逐漸放開,但政策的實施和其慣性仍然推動了上海人口結構轉變。尤其是計劃生育嚴格執行期間的宣傳已經深入人心,已然改變了數十年來人們的生育觀念,使制度因素對上海少子化的推動作用更加持久。

三、日本、上海應對少子化社會保障措施及啟示

(一)日本應對措施。日本對少子化非常重視,在應對方面從緩解少子化進展和降低少子化影響兩個方向入手進行了很多嘗試。在緩解少子化進展方面,日本采取了一系列措施鼓勵生育、減輕生育及撫養負擔,主要包括育齡女性支援、育兒經濟補貼、托保設施建設和家庭觀念宣傳。

第一,對育齡女性,2014年日本推出并實施了《懷孕和生育支援示范計劃》、2015年推出《產前和產后支援計劃》,這些計劃為育齡婦女提供了從懷孕到養育階段不間斷的支持。針對女性職工,日本也提供相應的支援,1994年的“天使計劃”、1999年的“新天使計劃”及其后的一系列政策都提出了“兩立支援政策”支援就業女性同時工作與育兒。同時,日本對女性職工妊娠期的勞動保護也格外重視,日本《育兒休業法》規定了女性生育的休假時長、重返崗位累計工齡等,還提供了非正規就業形式的就職支持、招聘信息等服務以為女性職工創造一邊工作一邊育兒的環境;企業為支援女性兼顧工作與生育推出了一系列政策,常見的如:育兒休假、供妊娠期婦女和產婦使用的彈性工作時間、工作場所內的托兒所、休假后重回工作崗位的支援等。此外,日本還鼓勵男性雇員承擔育兒責任,對給予男性職工育兒假的企業進行補貼,以分散女性職工的育兒壓力。

第二,經濟上,國家和企業都給予支援。國家層面上,日本政府為鼓勵生育通過《兒童補貼法》等規定面向家庭發放兒童津貼。1972年,日本政府針對家庭的第三個及以后出生的兒童在5歲以前提供兒童津貼,標志著兒童津貼制度在日本正式確立。其后,兒童津貼逐漸走向普惠化,2010年新的法案根據家庭收入條件和兒童年齡劃分了每個月5,000~15,000日元不等的補貼檔次;2018年不論家庭收入如何,3~5歲兒童在政府認定的幼兒園就讀即可免除所有教育費。企業提供自主的家庭津貼和兒童津貼、生育臨時補貼以及育兒及教育方面的貸款。

第三,除了經濟上的直接幫助,日本還建設了保育設施,如“家庭支援中心”等,將家庭、社區、幼兒園等設施和資源組合,緩解育兒壓力,為育兒提供支持。

第四,在思想上日本也做出了嘗試,出臺《少子化社會對策大綱》宣傳生命與家庭的重要性,試圖通過立法確定應對少子化政策的基本方針,扭轉晚婚晚育、不婚不育的思想潮流,呼喚適齡人群的生育意愿以提高生育率。

(二)上海應對措施

1、現狀。上海人口轉變的歷程較短,少子化對策多與國家保持一致,現有的少子化應對措施相較于日本而言并不完善,主要依賴外來人口中年輕勞動力和高齡勞動力延遲退休來補足缺口,在女性職業保護、兒童津貼發放、育兒設施建設等方面的工作都不足,從數據來看收效甚微。

2、日本少子化應對的社會保障措施對上海的啟示。(1)要根據目前少子化的特點與進程,不斷加強社會保障體系改革,適應當前少子化情況與國內國際大環境,為少子化的應對指明方向。(2)要充分考慮少子化對社會保障給付與負擔的影響,不斷深化社會保障財稅體制改革,給少子化應對提供堅實的經濟基礎。(3)要積極進行宣傳引導與教育,讓全社會意識到育兒是社會以及男女應該共同肩負的使命,使多方力量加入少子化應對中,減輕女性和政府的育兒負擔。

四、結語

少子化不僅是人口學問題,還深刻影響著社會經濟、政治、文化的發展。上海和日本在一定程度上有著相似的社會文化環境、經濟發展水平和社會保障能力,日本應對少子化的經驗,可以對上海應對少子化有所幫助。應對少子化危機需要全社會的參與,充分調動社會力量和資源,提供必要的支持與幫助,共同努力防止或延緩少子化危機的進一步加深。