高職院校頂崗實習生態系統的構建

周澤建 鄧利 陳雷 張麗微 何紅娟

摘要:學校、學生、企業與政府構成頂崗實習生態系統。此生態系統的高效、有序運行,離不開各個部分的協調與合作。系統內各個部分積極多維相互作用促進了校企合作、工學結合。文章以廣西生態工程職業技術學院污染修復與生態工程技術專業為例,對高職污染修復與生態工程技術專業頂崗實習存在的問題進行生態學分析,并運用生態學理論與方法嘗試搭建高職頂崗實習生態系統,為新時代高職教育高質量發展提供借鑒。

關鍵詞:高職院校;污染修復與生態工程技術專業;頂崗實習生態系統;生態學理論與方法

中圖分類號:G718 ? ?文獻標識碼:A ? ?文章編號:1672-5727(2021)06-0046-05

職業教育和高等教育并重是高等職業教育的特色,兩者的協同發展可以為基層生產與管理培養應用技術型人才[1]。2020年10月召開的十九屆五中全會明確提出中國職業教育遠景目標為建設高質量教育體系,這預示著“十四五”期間我國職業教育迎來高質量發展新階段。2021年2月,教育部部長陳寶生在全國教育工作會議上明確提出落實“職教二十條”,提升職業教育的適應性。為了實現這個目標,就要全面提高高等職業教育的教學質量,而提高教學質量的關鍵一環就是頂崗實習。

頂崗實習是在校學習與就業在崗工作之間的過渡階段,就是在校學生去單位工作,以職工身份履行相應崗位職責 [2]。它是產教融合的重要舉措之一,是高質量高職教育體系中的重要組成部分,其質量的優劣關系著學生將來的就業,且對教學涉及的三方(企業、學生以及學校)均會產生深刻的影響[3-4]。進入21世紀以來,廣西生態工程職業技術學院大力提倡教學改革,夯實產教融合,與企事業單位建立親密的合作關系。截至目前,學校與高峰林場等13個區直林場、上汽通用五菱等200多個企事業單位開展合作,共建實訓基地209個,行業涉及了農林牧漁、制造、建筑、交通運輸、倉儲和郵政、住宿與餐飲、金融等領域。

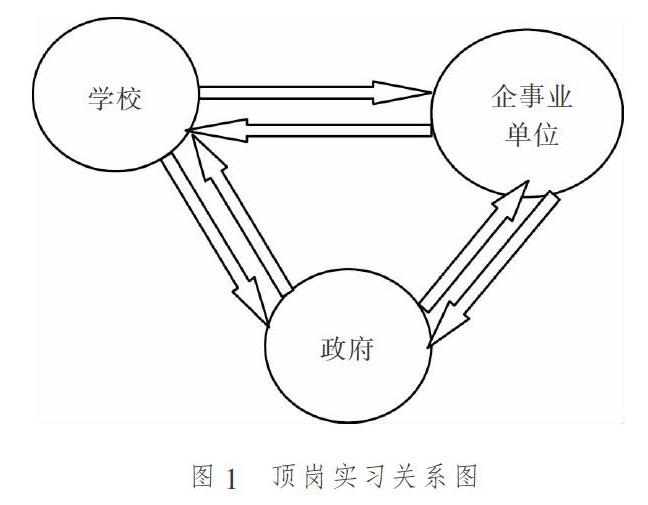

影響頂崗實習效果的主要因素包括學校、企事業單位、政府,三者相互作用、相互聯系,與學生構成一個“生態系統”。生態學是研究生物與生物、生物與環境之間關系的科學[5-6],包括生態系統和物種共生理論,其理論與方法應用于多個領域[7-9]。用整體的觀點去看待生態系統中各構成成分之間的關系是生態系統理論的核心。通常,生態系統由兩個子系統構成,分別是環境子系統和生命子系統。生命子系統的組成成分是生產者、消費者、分解者。這三者之間及其與環境的相互作用和調整,促使生態系統達到穩定狀態[10]。處于穩態的生態系統,物質循環、能量流動、信息傳遞等功能運轉流暢,均有自己的運行規律。物種共生是兩種或兩種以上物種可以生活在一起,彼此有利。因此,運用生態學的方法和理論分析解決頂崗實習問題具有可行性和合理性。本文從生態學視角,結合田野調查,對影響污染修復與生態工程技術專業頂崗實習效果的內在因素以及政府支持性環境因素進行分析,發現提高頂崗實習教學效果的一些制約因素,并運用生態學知識初步構建頂崗實習生態系統,以期為新時代高職教育高質量發展提供基礎性參考。

一、污染修復與生態工程技術專業頂崗實習的生態學現狀分析

(一)頂崗實習空閑生態位少

隨著民眾和政府日益重視生態破壞與環境問題,政府加大了修復資金的投入力度,污染修復產業鏈得到迅速、穩定的發展。但我國污染修復產業鏈還處于發展的初級階段,相關產業比較少且不成系統,提供的頂崗實習機會不多。例如,廣西人才網上有8 000多條大專畢業生招聘信息,僅有3條是有關污染修復的,約占0.38‰,能夠給污染修復與生態工程技術專業職業崗位群提供實習崗位的單位是比較少的,空閑生態位少。

(二)預就業崗位單一,無“食物網”復雜結構

食物鏈與食物網是生態系統的重要結構。其結構越簡單,系統越不穩定[11]。學生作為頂崗實習生態系統中重要的生物因子,在系統中并沒有把自己塑造成“雜食者”,在頂崗實習過程中只能面對單一的崗位鏈,而不是復雜的崗位群網。在我國,污染修復產業鏈需要的人才是既要有扎實的相關污染場地修復技能,又要能通曉污染修復產業體系各個生產環節的復合型高素質勞動者,即“雜食者”。而企業為了追求利益最大化,不大可能讓眾多的學生在生產鏈上的各個環節進行輪崗、交叉頂崗實習,通常是要求頂崗實習生固定在某一崗位上,極少有換崗的機會。以廣西生態工程職業技術學院為例,自2016年以來,污染修復與生態工程技術專業共有96名學生參與頂崗實習計劃,根據學院每年對頂崗實習生進行就業巡回指導和追蹤調查的數據可以得知:有91人在整個頂崗實習過程中,沒有得到輪崗的機會;有5人換過一次崗,換崗率只有5.21%。因此,學生預就業崗位只能是一條簡單的“食物鏈”,而不是復雜的“食物網”結構。

(三)頂崗實習制度體系不完善

外部環境對生態系統的運行具有重要影響[12]。在頂崗實習生態系統中,法律法規等相關制度是重要的生態因子,起著非常重要的調節、引導作用。頂崗實習屬于教學過程,是在校學生頂替正式職工,履行崗位所有職責的過程[13]。因此,頂崗實習生是在校生,不是勞動者,在頂崗實習過程中不適用《勞動法》《工傷保險條例》等法律法規保護,缺少強制性保護措施。進入21世紀以來,雖然國家越來越重視頂崗實習的權益保護,并于2016年出臺了《職業學校學生實習管理規定》,但大部分地方教育部門和政府貫徹執行力度不夠,沒有根據自己的實際情況制定相應的實施細則,對學校、企業的權利與義務沒有明晰,頂崗實習生的權益得不到有效保護。比如,在2019年7月,某公司到我校招聘2名污染修復與生態工程技術專業頂崗實習生,并與學生約定相關待遇:實習期3個月;在此期間,實習生無正式工資,只有每人1 000元/月的伙食補助。但3個月后,2名實習生并沒有得到約定的伙食補助,最后,經過學校多次與該公司溝通與協商,事情才得到妥善解決。

(四)高職高專頂崗實習系統協調性差

在頂崗實習生態系統中,生產者“學校”與消費者“企業”沒有完全對接,協調性差。自2010年以來,國家越來越重視職業教育,重新定位職業教育地位,把職業教育與普通高等教育視為同等地位。在此背景下,大部分高職院積極探索職業教育改革,倡導實踐與情景模塊教學。但由于高素質人才與資金的匱乏,真正實行起來困難重重,特別是新興專業。目前,新興專業所面臨的最大問題是基礎設施的缺乏,如實訓基地、相關儀器設備等。這些基礎設施是學生提高行業崗位素質與職業技能的必備條件,沒有這些,實踐與情景模塊教學和加強學生的崗位職業技能就是一句空話。因此,學校與企業沒有完全接軌,生產出來的產品“學生”不具備崗位要求的專業知識和技能,無法適應日新月異的污染修復產業的發展需求。

(五)分散式頂崗實習,不利于“生態系統信息傳遞”

信息傳遞是生態系統的基本功能之一,具有雙向傳遞性,在生態系統傳遞過程中需要消耗物質與能量 [14]。信息傳遞是生態系統能產生自我調節機制的重要因素,在維護生態系統平衡中起著非常重要的作用[15]。21世紀初爆發的許多環境污染事件,給人類的生活與生存帶來了巨大損失與威脅,繼而使環境保護越來越得到大眾的關注與重視,環保意識逐步深入人心,污染修復產業得到迅速發展。但是,相關污染修復企事業單位為了確保自身正常運轉,很難提供批量性的頂崗實習崗位群,一般一個單位才提供1~2個實習崗位,因此,分散式頂崗實習是污染修復與生態工程技術專業學生頂崗實習的主要形式。分散式頂崗實習是指實習生分別在不同的地方或企事業單位實習同一實踐內容 [16]。截止目前,污染修復與生態工程技術專業學生的實習主要通過自主聯系落實。這種方式與學校推薦相比較,有易實施、靈活性強等優點,但也存在實習崗位與內容多樣化、實習場地零散化、實習指導難等劣勢。分散式頂崗實習的這些特點導致了實現頂崗實習的成本增加,需要較多經費和專業教師,而大部分高職院校無力支出大量資金支持這項工作,因此,學生與教師相互溝通的機會比較少,學生與專業教師的信息傳遞不流暢,存在嚴重的滯后現象。以廣西生態工程職業技術學院為例,2018年參與頂崗實習的污染修復與生態工程技術專業的學生共有15人,但實習場所比較分散:分布在10所城市、13個不同企事業單位。學院實行頂崗實習和畢業論文相結合的畢業頂崗實習模式,在頂崗實習過程中,由于學生所處的城市、企事業單位不同,不容易集中,所以相關專業教師很難實行面對面跟蹤指導。并且由于專業教師的缺乏,許多教師是在授課的同時還要負責學生頂崗實習日常和撰寫畢業論文的指導,工作量比較大,但專業教師指導學生頂崗實習與畢業論文(設計)的勞動報酬比較低,也嚴重影響了指導教師的積極性。因此,由于在信息傳遞過程中缺乏必要的“物質”與“能量”,學生與專業教師的信息交流不及時、不通暢。

二、構建污染修復與生態工程技術專業頂崗實習生態系統

頂崗實習是一個生態過程,由學校、學生、政府、企事業單位共同參與完成。學校是生產者,培養出專業技術過硬、綜合素質高的畢業生,展現學校教學質量。企事業單位是消費者,接收合格、適合自己的高職生,給學生提供用武之地。政府是影響學校、企事業單位的重要生態因子,是頂崗實習生態系統的重要環境元素。它們相互聯系、相互制約,關系如圖1所示。因此,利用物種共生原理,運用整體性原則、高效和諧原則來搭建頂崗實習生態系統具有非常重要的現實意義。

(一)建立頂崗實習相關法律法規體系,搭建良好的生態因子

頂崗實習生是在校生,不是真正意義上的勞動者,產生勞動糾紛時,不適用《勞動法》,沒有相關法律法規可依。因此,頂崗實習相關法律法規體系的建立勢在必行。具體做法如下:一是主管部門牽頭、企事業單位參與,在現有法律的基礎上構建頂崗實習相關法律法規體系,確保學生的頂崗實習權益不受損害。二是加強政府經濟手段導向作用。諸如稅收優惠、政策傾向、專項資金補貼等,積極引導企事業單位參與職業教育,深化產教融合,促進頂崗實習生態系統正向演替。

(二)繼續深化職業教育改革,構建高效的生產者體系

1.以污染修復產業市場為導向,重構課程體系

通過專業調研和就業巡回指導了解到,企事業單位對我院污染修復與生態工程技術專業頂崗實習學生不太滿意的重要原因是學校生產出來的“產品”(實習生)缺少必要的崗位技能與素質,不能達到“即插即用”的效果。要想達到“即插即用”,就需要學校對教學進行改革,讓學生在系統地獲得理論知識的同時能完成某些典型工作任務。而傳統教師授課主要傳授理論知識,對實際工作要求的講解較少,這對學生積累工作經驗和提高崗位技能比較不利。因此,課程體系改革迫在眉睫。具體做法如下:第一,開展畢業生問卷調查,了解學生對知識與技能的需求情況,重新梳理專業知識和技能體系;第二,切實做好專業市場調研,剖析污染修復市場人才需求情況,把脈主體知識點和技能的構建;第三,基于畢業生問卷調查和專業調研的結果,邀請環境修復專家、教授與企業污染場地修復主管領導參與課程體系構建,筑建符合污染場地修復市場需求的工作導向課程體系。這類課程體系脫胎于實踐工作過程,既傳授學生工作所需的專業知識,又傳授學生工作必備的技能,并讓學生在仿真污染場地修復情景中學習“如何工作”[17]。

2.實行階段性產教融合

一般來說,具有一定的崗位技能與工作素質的學生比較容易找到頂崗實習單位,而階段性產教融合是培養學生崗位技能與工作素質的良策。階段性產教融合一般可以分為認知頂崗實習、學期頂崗實習以及畢業頂崗實習三個階段[18]。三個產教融合階段的時間安排如下:大一的暑假設置為第一階段即認知頂崗實習階段。此階段頂崗實習單位的落實方式主要是學生靈活自主+學校跟蹤,即學生主動聯系感興趣的企事業單位,在學校備案后進行頂崗實習,而學校委派專業指導教師進行跟蹤,及時掌握學生的頂崗實習情況。吃苦耐勞精神、工作素養、禮儀等思政(素質)目標是此階段實習的主要目的。同時,學生通過實習可以更加了解社會和職業,認識到在校理論知識和技能的學習方向。暑假結束后,學生結束第一階段的實習返回學校,以8人左右為小組單位,進行小組討論,共享實習收獲與體會。開學后,專業任課教師根據學生小組討論結果,微調相關專業知識點和崗位技能,使授課內容更加符合污染場地修復市場的需求,而學生通過嚴謹的專業知識的學習和實踐操作訓練,構筑學生的專業知識和技能體系。大二第一學期結束后,設置一個為期20周的頂崗實習,此為第二階段產教融合。此階段的主要任務是專業技能實習,因此,頂崗實習崗位必須與專業相符,以便學生提升專業技能,并知曉自身的短板。學生實習完成后返回學校,以8人左右為小組單位,進行小組討論,共享實習收獲。基于學生小組討論結果,設置為期18周的強化學習,針對第二階段產教融合出現的知識和技能短板加以彌補與完善,進一步夯實、提升學生的專業知識與職業技能。大三最后一個學期設置一個為期20周的頂崗實習,即為第三階段產教融合。在此階段,學生已經基本具備崗位理論知識和技能,能夠勝任各自的實習工作崗位,能順利完成各項工作任務,為走上社會,建設新時代生態文明做好充分準備。

3.利用公共聊天軟件,理順頂崗實習生態系統“信息流”

信息技術的快速發展促使人們生活方式發生改變,真正實現了“不出家門,能知天下事”和“不出家門,能見天下來客”。通過微信、QQ、騰訊會議等視頻軟件,可以與全國各地的人進行語音或視頻交流。因此,可以借助視頻軟件搭建實習指導教師與學生互動的平臺,進行線上交流與指導,及時了解學生的實習動態,理順頂崗實習生態系統“信息流”。

4.以就業巡回指導為主,結合專業調研,與頂崗實習單位建立有效協調溝通機制

就業巡回指導是高職院校常用的頂崗實習指導手段,既可有效輔助線上指導,又可以實現實習生與專業指導教師面對面交流、指導教師與企業面對面溝通,有利于學生、企業、學校三方協同發展。高職院校選派一些專業團隊到學生相對集中的城市進行就業巡回指導,面對面實地與學生交流,了解學生頂崗實習的真實情況。同時,與頂崗實習單位進行交流,了解實習生給單位的印象以及目前實習生所具備的知識、技能能否達到單位的要求,為以后專業課程重構打下基礎。以廣西生態工程職業技術學院為例,每年11—12月、4—5月期間,結合專業調研,學院將選派多個污染修復與生態工程技術專業教師團隊實施就業巡回指導,面對面與學生或企業溝通交流。就業巡回指導結束后,召開專業教師就業巡回指導交流會,共享成果和體會,充分了解專業需求,提升教學團隊的適應性。

(三)加強校企合作,創造良好的頂崗實習消費場所

校企合作是職業教育必不可少的部分,它既實現了教學過程與生產過程無縫對接,又實現了學校與企業資源、信息共享,還給學生提供了優質的頂崗實習場所。學校與企業共建校外實訓基地,可以給實習生提供良好的實習機會與環境,是解決專業不對口、崗位設置不合理的有效方法之一,并能給實習生提供一個實踐與理論相結合的平臺,為培養高素質勞動者和技能型人才打下良好基礎。

三、建議

學校、企業、政府與學生構成頂崗實習生態系統。它的高效、有序運轉關乎頂崗實習效果,繼而關乎高職高專學生的就業問題,對企業、學生和學校均有重要意義。基于調查研究結論,為提高頂崗實習教育教學效果,提升學生實踐動手能力,確保污染修復與生態工程技術專業為環保產業鏈輸送高質量的技能復合型專門人才,提出如下建議:第一,深化職業教育改革。利用生態學知識搭建頂崗實習生態系統,保證頂崗實習生態系統高速、有效、有序運轉。第二,學校與企業共建示范性教師實踐流動站。實踐流動站人員由企業高級專業技術人才和學校專業教師構成,學生在實踐流動站實習時,實行雙導師制,即由企業專業人才和學校專業教師各1名共同指導學生實習活動,給學生工學結合創造良好的場所。第三,搭建信息交流平臺。參考職教云平臺,學校、企業共建一個信息交流場所,給學生、企業人員、學校專業教師提供自由交流的機會,保障頂崗實習生態系統信息流暢通無阻。

參考文獻:

[1]劉蔚.中美職業教育改革新趨勢解析及啟示[J].教育與職業,2020(9):101-106.

[2][13]蔣秋燕.“準員工式2+1”人才培養模式中頂崗實習過程管理的探索與實踐[J].山東商業職業技術學院學報,2009(6):34-36.

[3]徐紅英.頂崗實習是培養學生職業素質的最有效的途徑[J].中國科教創新導刊,2010(11):141.

[4]何輝,吳瑛.高職頂崗實習過程的質量控制[J].職業技術教育,2009(14):52-53.

[5][12]MILLER R S. Fundamentals of Ecology[J]. Evolution, 1954(2): 178.

[6][11]李博.生態學[M].北京:高等教育出版社,2000:21-69.

[7]TOLEDO V M. What is Ethnoecology? Origins, Scope and Implications of a Rising Discipline[J]. Ethnoecologica, 1992(1): 5-21.

[8]BEGOSSI A. Use of Ecological Methods in Ethnobotany: Diversity Indices[J]. Economic Botany, 1996(3):280-289.

[9]MILLER R S. Fundamentals of Ecology[J]. Evolution, 1954(2):178.

[10]ELTON C. Animal Ecolog[M]. London: Sidgwick & Jackson, Ltd., 1927: 12-56.

[14]吳剛,李靜,鄧紅兵. 農林生態系統界面生態學初探[J].應用生態學報,2000(3):459-460.

[15]ODUM E P.生態學基礎[M].孫儒泳,錢國楨,林浩然,等,譯.北京:人民教育出版社,1981:26-54.

[16][18]侯德文.高職文科類專業分散式頂崗實習機制構建[J].職業技術教育,2012(33):79-81.

[17]趙志群.職業教育工學結合一體化課程開發指南[M].北京:清華大學出版社,2009:19-35.

(責任編輯:張宇平)