改革開放與法治同行

陳越

黨的十一屆三中全會召開,開啟了改革開放和社會主義現代化的偉大征程。改革開放之初,我國法治建設剛剛起步,特別是在經濟建設方面,法律制度基本上是一片空白,迫切需要在盡可能短的時間內解決有法可依的問題。立法,迫在眉睫,勢在必行。大力發展社會主義民主,健全社會主義法治,開啟了改革開放新時期法治工作的新征程。改革和法治如鳥之兩翼、車之雙輪,驅動我國經濟社會發展快速向前。

地方人大及其常委會在1979年被賦予地方立法權后,也掀起一股地方立法的高潮。

黨的十一屆三中全會是在黨和國家面臨何去何從的重大歷史關頭召開的,標志著中國從此進入了改革開放和社會主義現代化建設的歷史新時期,中國共產黨從此開始了建設中國特色社會主義的新探索。

自改革開放以來,在我國的民主法治建設中,“有法可依”是繞不開的話題。

提起這段時期的立法工作,西南政法大學民商法學院院長、民商法學教授趙萬一感觸頗深,“改革開放以來,經濟社會發展天翻地覆,民主法治建設也日新月異,很多故事記憶猶新。”

解放思想激發干事熱情

1979年,改革開放之初,趙萬一考入了山東大學。

“在改革開放之前,我們國家的經濟發展,可以說非常封閉,當時我們國家處于高度計劃經濟時期。所有的經濟活動都由國家通過計劃來安排,生產主體沒有自主權。從消費層面來說,也受到了非常大的限制,經濟發展失去了該有的活力。”趙萬一回憶,那時去飯店吃飯都必須得有糧票,使用糧票就是通過計劃把生產和消費連接起來,但實際上社會經濟活動非常復雜,人們的消費習慣、消費心理差異化也比較大,“這樣的經濟模式注定不能適應社會的發展。”

1978年,黨的十一屆三中全會召開,黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來。

“改革開放是手段,是為了服務經濟建設,前提是解放思想。如果沒有解放思想,沒有改革開放,中國的經濟社會發展肯定不會取得現在的成就。”趙萬一說,他剛到濟南讀大學時,城市居民一周只休息一天,很多居民在星期天只吃兩頓飯,就是為了節約口糧。當時,一個成年人每個月只能分配到30斤糧食,加之北方蔬菜匱乏,糧食根本不夠吃。因此,為了節省糧食,在休息日就少吃一頓。

彼時,趙萬一在學校吃10人一桌的集體餐,但是只有一盆菜。為了降低成本,學校常常買來很老的茄子做菜。“老茄子,吃起來可是相當麻嘴!”趙萬一說,這個味道至今還記得,可當時只有這一個菜,麻嘴也得吃。

“那時北方的冬天就只有三種菜,白菜、蘿卜、土豆。”直到上世紀80年代初,才會看到農民進城售賣其它品種的蔬菜,社會生活開始發生變化。

整個社會的變化首先從解放思想開始。“上世紀80年代初期,我們可以了解世界了。”趙萬一說,那時我們宿舍里有兩位同學有收音機,下課后,大家常常在宿舍里圍坐在收音機前,聽英文廣播,聽港臺歌曲,“這是我們了解世界的窗口,思想的解放,讓大家學習知識的熱情也隨之高漲。”

上世紀80年代,國家通過各種方式來提高教育水平和群眾的知識水平,開辦了電大夜大以及各種培訓機構。“當時全民的學習熱情是非常高的,白天去勞動,晚上去讀書,北方冬天的晚上是非常冷的,但也抵不住年輕人蹬著自行車去上夜課的熱情。”趙萬一說。

“解放思想,激發了大家的主人翁意識,并真真正正轉化成了行動,每一個人都想要用自己的行動來為國家作貢獻,思想覺悟得到了徹底改變。解放思想,改革開放,整個經濟社會發生了翻天覆地的變化。”趙萬一說。

立法,向全世界“取經”

伴隨改革開放同時進行的,就是民主法治建設。

“改革開放后,為了促進經濟發展,我國制定了中外合資經營企業法、外資企業法和中外合作經營企業法,對吸引外資的相關方面作了法律規定,這是當時最重要的三部與外資合作管理相關的法律法規。同時期,制定了刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法,修改了婚姻家庭法等。1986年,我國出臺了《民法通則》。很多法律伴隨著改革開放基本完成。”趙萬一說,在改革開放的初期,為了完善這些法律,立法工作者們翻譯了國外各類法律制度,花費了大量的精力。

“改革開放之前,老百姓對國外的政治、思想和文化了解不多。改革開放的大門一打開,國外的東西涌入國內,當時翻譯了大量的國外小說,也包括國外的法律制度。我們參與立法的時候,包括制定《民法通則》,就翻譯了很多國外的法律書籍,了解他們的經驗,對國外的立法經驗和制度進行吸收和借鑒,這種做法對我們國家的立法起到很大的幫助和促進作用。”趙萬一說,“上世紀整個80年代,是我們國家對西方的法律制度、法律精神、法律文化進行全面吸收、借鑒和轉化的一個階段。這得益于改革開放和解放思想。”

在上世紀80年代,地方人大及其常委會為了推動地方經濟社會發展,也積極開展立法工作。

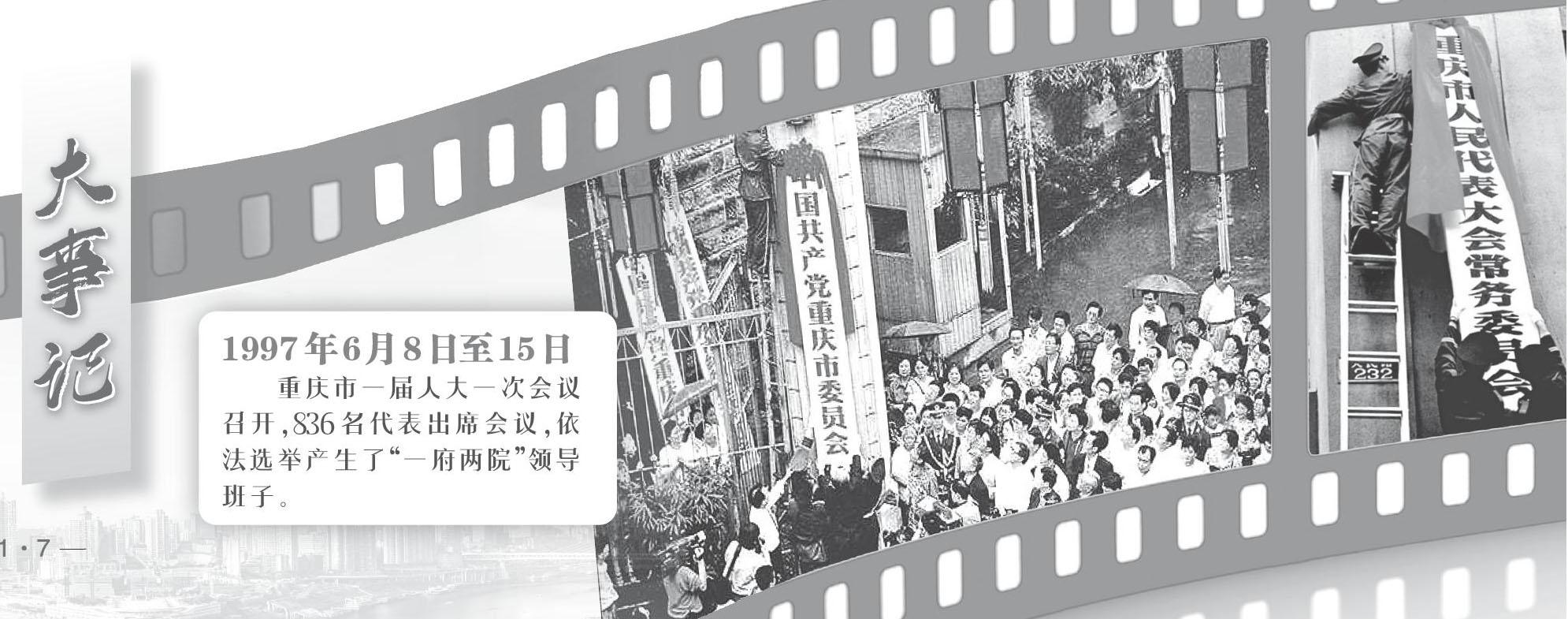

1980年4月29日,四川省重慶市八屆人大常委會第二次會議通過我市第一個法規性決議《重慶市工礦企業、事業單位收費試行辦法》。

1986年7月,《重慶市城鎮房地產糾紛仲裁條例(草案)》經四川省重慶市十屆人大常委會第十九次會議審議,并提請四川省人大常委會審議批準。這是我市制定的第一部地方性法規。

1987年,在沒有上位法指導的情況下,四川省重慶市十屆人大常委會制定出臺我國第一部支持“民告官”的地方性法規——《重慶市行政訴訟暫行規定》,并經四川省人大常委會依法批準而正式頒布施行。

同時,地方人大及其常委會不斷加強監督工作,助推經濟社會發展。1988年6月初,四川省重慶市十一屆人大一次會議召開。郭均祿等17名代表就蔬菜基地建設費的征、管、用問題,向市政府提出質詢案。這是我市民主法治建設歷史上的第一次人大質詢案。

上世紀80年代末期,我國提出了“法治政府建設”,經濟社會發展得到了更有力的法治保障。1989年4月4日,全國人大通過《中華人民共和國行政訴訟法》,隨著該法于1990年10月1日的施行,中國的行政訴訟制度得以正式確立。行政訴訟法第一次提出了行政機關必須依法辦事,行政行為必須有事實依據、有法律根據和符合法定程序。政府首次表明向人民負責、向法律負責,“民可告官”的民主時代開啟。

法治建設與經濟發展同行

1989年,黨的十三屆四中全會召開,確立了社會主義初級階段的基本經濟制度和分配制度,提出依法治國基本方略。當時,面對國內外紛繁復雜的形勢,在世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前,黨中央團結帶領全黨全國各族人民,堅持黨的基本理論、基本路線,堅定捍衛中國特色社會主義,依據新的實踐確立黨的基本綱領、基本經驗,確立社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架,確立社會主義初級階段的基本經濟制度和分配制度,提出依法治國基本方略,開創了全面改革開放新局面。

從上世紀80年代到上世紀90年代,一個重大的變化就是市場經濟被確立為國家的基本經濟形式。同時,在社會經濟發展當中,也相應出臺了一些新的適應市場經濟發展的政策,市場成為社會主導,國家很多法律制度都要圍繞市場經濟展開。

“市場怎么進行調節呢?優勝劣汰。”趙萬一說,市場強調利益導向,那么,在利益驅使的市場經濟發展中,如何保障市場經濟健康發展呢?法律制度的重要性就體現了出來。

市場經濟發展必須通過法律制度對它進行引導、進行規范,經濟法律制度體系伴隨著市場經濟的發展逐步建立完善起來。

“如果不以法律進行規范,市場經濟就易在激發市場主體積極性的同時,激發更多的欲望,市場主體若過分追求利益,則會走向極端甚至犯罪。而法律制度的出臺,正是對這些欲望劃出重要的邊界線!”趙萬一說。比如,1988年的最高人民法院工作報告中第一次出現了“執行難”,人民法院自此踏上了攻堅“執行難”的征程。上世紀90年代制定的公司法、證券法等,都是伴隨著市場經濟發展誕生的法律制度,并發揮了重要作用。

隨著經濟社會的不斷發展,立法工作也越來越科學合理。1991年11月,《全國人大常委會立法規劃(1991年10月-1993年3月)》出臺,這是報經中央同意的第一個立法規劃。全國人大的立法工作更加聚焦重點,有計劃、有步驟地進行。

“民法體系的完善,也是為了促進市場經濟發展。民法是為了保護民事主體的合法權益,調整民事關系,維護社會和經濟秩序,保護國家和人民的‘錢袋子,以適應中國特色社會主義發展要求,弘揚社會主義核心價值觀。”趙萬一說。

市人大常委會相關負責人介紹,在上世紀90年代及本世紀之初,市人大及其常委會的立法工作也進行大膽探索,立法越來越精細,以適應地方經濟社會發展。如,2001年2月28日,市人大法制委員會與重慶索通律師事務所簽訂協議,委托該所起草《重慶市物業管理條例(草案)》,開創了中國律師參與地方立法的先河。2002年8月29日,市人大常委會還舉行了《重慶市物業管理條例(草案)》立法聽證會舉行,這也是西部地區的首次立法聽證會。2002年12月10日,市一屆人大常委會第四十四次會議還審查批準了《秀山土家族苗族自治縣錳礦資源管理條例》,這是我市首部民族自治地方單行條例。

一系列地方性法規的出臺,為我市經濟社會發展提供了強有力的法治保障。

改革開放和社會主義現代化建設新時期,在強有力的法律制度保障之下,我國經濟得到快速健康發展——從1978年至2012年,國內生產總值先后超過意大利、法國、英國、德國,2010年超過日本,成為世界第二大經濟體。同時,出口超過德國,成為世界第一大出口國,成為18世紀工業革命以來繼英國、美國、日本、德國之后的“世界工廠”。

改革開放以來,中國共產黨團結帶領中國人民實現了中華民族從站起來到富起來的偉大飛躍。“國家經濟社會持續良好發展,必須堅持在黨的領導下建設中國特色社會主義法治體系,經濟發展與法治建設就像飛機的兩只翼,只有平衡發展,才能飛出最快的中國速度!”趙萬一說。