湖南省金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的耦合關(guān)系研究

沈春華 文世英

摘 要:金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系并非單向作用而是相互作用的,且處在不斷調(diào)整變化當(dāng)中。本文分析了金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展耦合作用機(jī)理,并基于2005—2017年湖南省及中部六省的面板數(shù)據(jù),測(cè)度兩者間的耦合協(xié)調(diào)度,探究其時(shí)空的變化特征。研究發(fā)現(xiàn):(1)湖南省經(jīng)濟(jì)與金融深化發(fā)展水平、協(xié)調(diào)指數(shù)都不高,均值為0.3左右,呈上升趨勢(shì),2014年后金融深化水平快速提升,顯著超過經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。(2)湖南省的耦合協(xié)調(diào)度基本與中部地區(qū)趨同并保持緩慢爬升趨勢(shì),從中度失調(diào)衰退水平上升到輕度失調(diào)階段,最后在2017年步入基本協(xié)調(diào)發(fā)展階段。

關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)發(fā)展;金融深化;耦合協(xié)調(diào)度;區(qū)域經(jīng)濟(jì);湖南

中圖分類號(hào):F832 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2096-0298(2021)06(b)--03

黨的十九屆五中全會(huì)提出,當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。金融作為國家重要的核心競爭力,深化金融體制改革,讓要素流動(dòng)更暢通,才能切實(shí)提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。習(xí)近平在湖南考察時(shí)強(qiáng)調(diào),要更加重視激活高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)力活力。要將湖南打造成內(nèi)陸地區(qū)改革開放的高地,離不開金融的支持,金融與區(qū)域經(jīng)濟(jì)相互依賴相互作用,探究兩者之間的協(xié)調(diào)發(fā)展,對(duì)于實(shí)現(xiàn)金融效率提升和區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展雙贏的目標(biāo)具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。

1 文獻(xiàn)綜述

現(xiàn)關(guān)于金融深化與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的研究主要有:(1)金融深化的內(nèi)涵界定。最初提出的概念反映了金融深化對(duì)經(jīng)濟(jì)的作用是解除對(duì)實(shí)際利率的限制,反映儲(chǔ)蓄的稀缺性,刺激儲(chǔ)蓄,提高投資收益率(愛德華.肖,1973)。隨著經(jīng)濟(jì)一體化的持續(xù)推進(jìn)和國際金融市場的不斷壯大,有學(xué)者認(rèn)為金融深化是解除金融抑制并形成自由競爭性金融體系的過程;也有學(xué)者認(rèn)為金融深化是一個(gè)金融功能不斷完善并促進(jìn)金融效率提高和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)態(tài)過程;是發(fā)展中國家減少政府對(duì)金融市場的干預(yù),使得金融資源得到優(yōu)化配置,金融運(yùn)行效率得到提高,最終實(shí)現(xiàn)金融與經(jīng)濟(jì)兩者之間的良性循環(huán)。(2)分析金融深化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的途徑及影響作用。已有研究認(rèn)為資本積累是金融深化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的途徑之一(Rome,1986;Lucas,1988);金融深化促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新比率(Grossman,1991),影響儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化投資比例、私人儲(chǔ)蓄率和資本邊際生產(chǎn)力;提高生產(chǎn)要素的集聚、資源的優(yōu)化配置、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整;促進(jìn)區(qū)域創(chuàng)新質(zhì)量和綠色全要素生產(chǎn)率的提升(聶雷等,2020)。

綜上所述,現(xiàn)有研究多以各種回歸方法分析金融深化對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的單向影響,對(duì)于兩者是否處于協(xié)調(diào)狀態(tài)還較少涉及,以湖南省為研究對(duì)象的文獻(xiàn)就更少。金融深化與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩者之間是相互促進(jìn)、相互制約的,且處在不斷調(diào)整變化當(dāng)中。湖南作為內(nèi)陸省份,在推動(dòng)中部地區(qū)崛起和長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展中具有重要作用,因此,本文試圖從理論與實(shí)證兩個(gè)層面探討湖南金融深化與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系,測(cè)度兩者之間的耦合協(xié)調(diào)程度,探究兩者間時(shí)變特征的同步性,不僅提供了一個(gè)理論分析的新視角,也給出了客觀的評(píng)價(jià)依據(jù),具有重要的理論及現(xiàn)實(shí)意義。

2 2005—2017湖南省金融系統(tǒng)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 湖南省金融深化現(xiàn)狀分析

從總量看,金融業(yè)總產(chǎn)值/地區(qū)GDP體現(xiàn)金融深化水平,總體上呈逐漸上升趨勢(shì),略低于中部地區(qū)3.18%;湖南非國有企業(yè)負(fù)債在所有企業(yè)負(fù)債占比中呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì),2017年達(dá)到40%,反映出金融深化程度有所提高,金融抑制相對(duì)減弱,非國有企業(yè)對(duì)于金融資源可獲得性得到提升。從結(jié)構(gòu)看,金融機(jī)構(gòu)存貸款總額/GDP一直低于中部均值水平,且變化不大,基本在均值1.846附近;保險(xiǎn)密度呈上升趨勢(shì),保險(xiǎn)深度基本在2%~3%波動(dòng)。從效率看,湖南儲(chǔ)蓄率與中部水平基本趨同,但總體水平略低,反映湖南金融系統(tǒng)深化效率和區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長后勁還比較靠后。

2.2 湖南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從規(guī)模看,湖南省人均GDP、固定資產(chǎn)投資及居民消費(fèi)水平均呈現(xiàn)逐步上升的趨勢(shì),與中部地區(qū)水平基本持平,近幾年還呈現(xiàn)略高趨勢(shì)。從效率看, GDP/資本投入呈現(xiàn)逐步下降趨勢(shì),與中部地區(qū)趨勢(shì)基本一致,也反映出傳統(tǒng)的資本驅(qū)動(dòng)乏力,經(jīng)濟(jì)增長的驅(qū)動(dòng)方式有待加強(qiáng)轉(zhuǎn)換,這從技術(shù)市場成交額水平較低可得到驗(yàn)證。從結(jié)構(gòu)看,第三產(chǎn)業(yè)地區(qū)生產(chǎn)總值占比先增后降,從2011年開始呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì),反映出湖南第三產(chǎn)業(yè)的活力還有待進(jìn)一步激活,經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量還有進(jìn)一步提升的空間。

3 金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相互作用的機(jī)理

金融是經(jīng)濟(jì)的血脈,在由高速度向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)中對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支撐作用越來越顯著,金融深化能夠直接促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。從內(nèi)涵看,金融深化促使通過市場來調(diào)節(jié)利率與匯率,減少政府的干預(yù)。由此,金融深化與經(jīng)濟(jì)增長的相互作用機(jī)制為:首先,金融深化可以擴(kuò)大市場規(guī)模,使得區(qū)域經(jīng)濟(jì)要素聚集,進(jìn)而降低交易成本,從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。其次,促進(jìn)區(qū)域資本積累,提高區(qū)域投資水平,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速增長。最后,提高資本邊際生產(chǎn)效率帶來技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長高質(zhì)量發(fā)展。

反過來,區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平也影響著金融的發(fā)展。首先,區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長會(huì)促使實(shí)體經(jīng)濟(jì)加大對(duì)金融資源的各種需求,金融產(chǎn)品供給不斷增加,金融機(jī)構(gòu)加速發(fā)展,直接促進(jìn)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其次,區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)影響著區(qū)域金融的發(fā)展,經(jīng)濟(jì)體在某一時(shí)期的金融結(jié)構(gòu)總是與其盡可能相適應(yīng)。金融資源的最終來源是住戶部門,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)影響著住戶部門的收入分配,從而對(duì)金融資源供給產(chǎn)生影響。金融的本質(zhì)是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì), 2017年中央金融工作會(huì)議一再強(qiáng)調(diào)金融要回歸中介服務(wù)的本質(zhì),有效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)同時(shí)也促使金融進(jìn)行創(chuàng)新,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更多風(fēng)險(xiǎn)分散、豐富的金融組合選擇,最終推動(dòng)金融結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。

4 湖南省金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合評(píng)價(jià)

基于金融深化的內(nèi)涵并參考一些學(xué)者的做法,同時(shí)考慮到數(shù)據(jù)的可得性,本文分別從金融與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、速度、效率等方面選取2005—2017年的相應(yīng)指標(biāo),運(yùn)用熵值法得到湖南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展與金融深化水平的客觀權(quán)重并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)主要來源于《湖南省統(tǒng)計(jì)年鑒》《湖南省金融年鑒》,對(duì)于缺失的個(gè)別值采用相鄰年度取平均或者按照相鄰年度的增速取近似進(jìn)行補(bǔ)充。

4.1 數(shù)據(jù)處理及權(quán)重設(shè)置

考慮到可比性,將此面板數(shù)據(jù)視為78個(gè)樣本容量的全域數(shù)據(jù),并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行無量綱處理,消除指標(biāo)間的量綱影響。為避免主觀因素帶來的偏差,采用客觀賦權(quán)方法中的熵值法得到綜合得分。

4.2 湖南省金融深化水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合評(píng)價(jià)

湖南省金融深化水平與中部地區(qū)基本保持一致,整體得分并不高,期間的均值為0.35,前5年基本保持在0.3以下,但總體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì),后兩年增速加快達(dá)到0.6水平。相比中部地區(qū)其他省份,湖南省的金融深化水平略低,差距在0.05~0.09,位列靠后,僅與江西省水平相當(dāng)。

整體來看,湖南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平變化不大,基本保持穩(wěn)定,平均值為0.397,與中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平均水平相比較略高。若對(duì)中部六省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平進(jìn)行排序,湖南經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平基本保持在中間位次的第3~4位。與金融深化水平相比,湖南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在2014年之前要略高,但之后金融深化水平卻有了快速提升,顯著超過經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。

5 湖南省金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展耦合關(guān)系的實(shí)證分析

5.1 耦合度模型

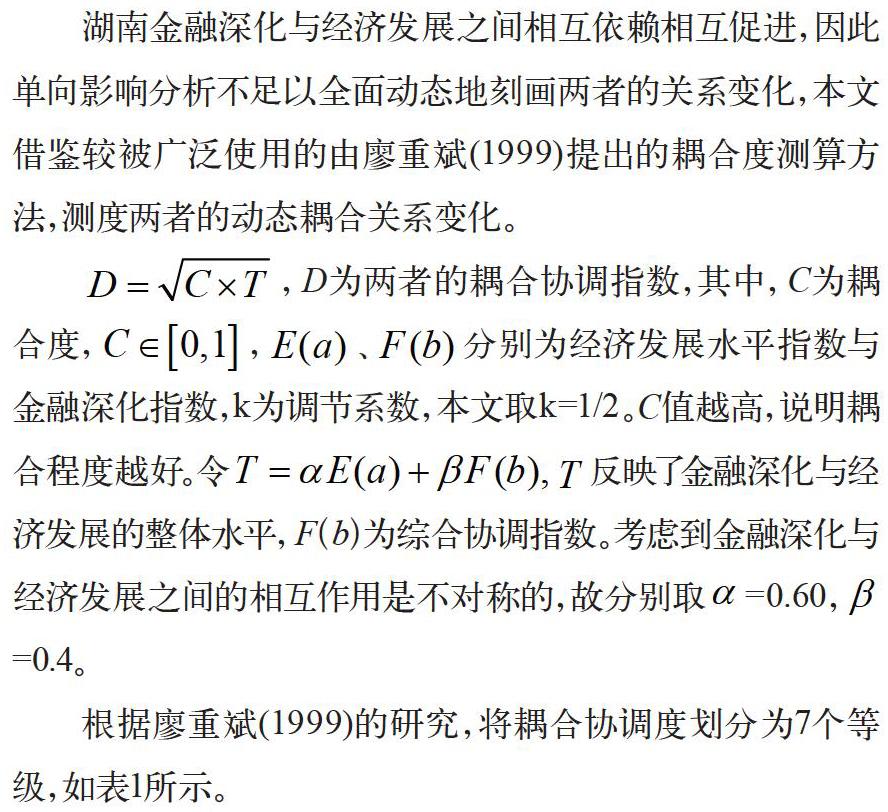

湖南金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間相互依賴相互促進(jìn),因此單向影響分析不足以全面動(dòng)態(tài)地刻畫兩者的關(guān)系變化,本文借鑒較被廣泛使用的由廖重斌(1999)提出的耦合度測(cè)算方法,測(cè)度兩者的動(dòng)態(tài)耦合關(guān)系變化。

根據(jù)廖重斌(1999)的研究,將耦合協(xié)調(diào)度劃分為7個(gè)等級(jí),如表1所示。

5.2 耦合度與耦合協(xié)調(diào)度的測(cè)算

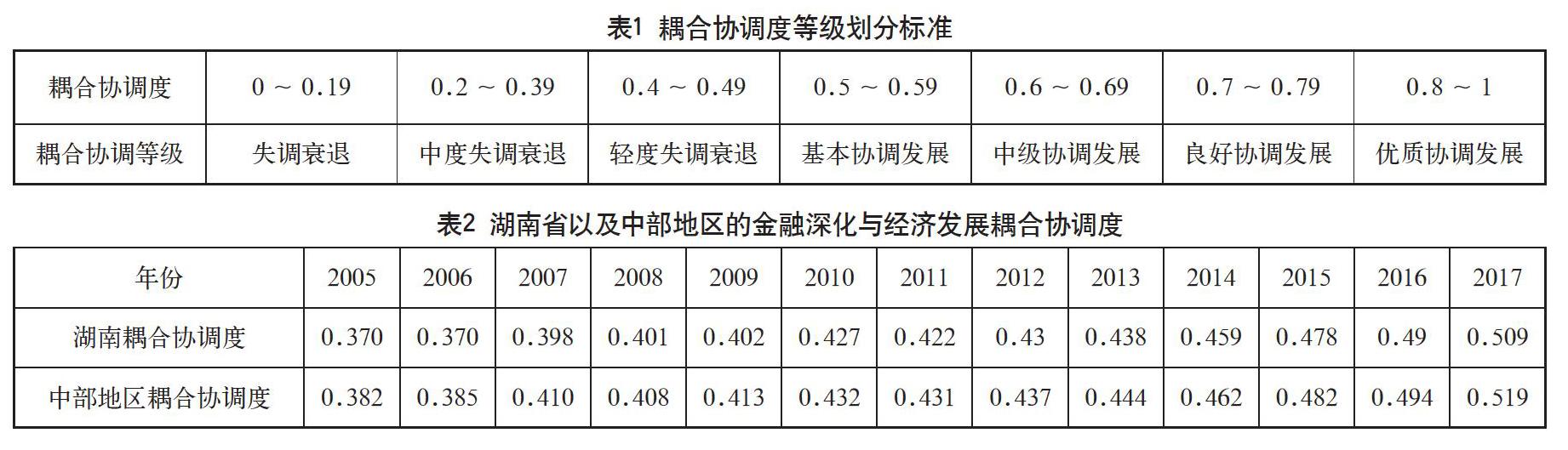

經(jīng)測(cè)算結(jié)果如表2所示。

樣本期內(nèi),湖南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展與金融深化的耦合度比較低,且基本保持在0.49水平,處于初級(jí)耦合水平階段,與中部地區(qū)六省的耦合度平均值基本持平。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展與金融深化的耦合協(xié)調(diào)度來看,2005—2017年湖南省的耦合協(xié)調(diào)度基本與中部地區(qū)趨同并保持緩慢爬升的趨勢(shì),從中度失調(diào)衰退水平上升到輕度失調(diào)階段,最后在2017年步入基本協(xié)調(diào)發(fā)展階段。

6 研究結(jié)論及政策建議

(1)湖南省經(jīng)濟(jì)與金融深化各自發(fā)展水平以及兩者的協(xié)調(diào)指數(shù)都不高。2005—2017年經(jīng)濟(jì)發(fā)展評(píng)分平均值只有0.397,金融深化評(píng)分平均值只有0.319,兩者的協(xié)調(diào)指數(shù)平均值為0.365。兩系統(tǒng)得分總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì),經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定,波動(dòng)較小。2014年之后金融深化水平有了快速提升,顯著超過經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。

(2)湖南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展與金融深化的耦合度比較低,且基本保持在0.49的水平,處于初級(jí)耦合水平階段,與中部地區(qū)均值基本持平。耦合協(xié)調(diào)度與中部地區(qū)趨同保持著緩慢爬升趨勢(shì),從中度失調(diào)衰退水平上升到輕度失調(diào)階段,最后在2017年步入基本協(xié)調(diào)發(fā)展階段。

近些年,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速放緩,經(jīng)濟(jì)發(fā)展由數(shù)量增長階段進(jìn)入質(zhì)量發(fā)展階段,應(yīng)當(dāng)重視金融對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用,加快金融體制改革,完善金融市場體制。湖南金融業(yè)發(fā)展相對(duì)其他省市排名比較靠后,相對(duì)中國其他發(fā)達(dá)地區(qū),其規(guī)模、效率以及金融深化程度則更低。要把湖南打造成中部地區(qū)的改革開放高地,則要打造開放、服務(wù)、創(chuàng)新高效的發(fā)展環(huán)境,提高金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的耦合協(xié)調(diào)性則是重要內(nèi)容。

參考文獻(xiàn)

ShawE. Financial Deepening in Economic Development[M].New York:Oxford University Press,1973.

Lucas,Robert E.on the Mechanics of ?Economic Development, Jounal of Monetary Economics,July 1988,22(01):3-42。

聶雷,任建輝,劉秀麗,等.金融深化、政府干預(yù)與綠色全要素生產(chǎn)率——來自中國10個(gè)城市群的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J].軟科學(xué),2021, 35(01).

廖重斌.環(huán)境與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的定量評(píng)判及其分類體系——以珠江三角洲城市群為例[J].熱帶地理,1999(02):3-5.