日光溫室葡萄間作草莓對葡萄生長和栽培效益的影響

王桂花,閆永清

(甘肅祁連山國家級自然保護區管理局古城自然保護站 甘肅天祝 733211)

日光溫室栽植葡萄幼苗后,生長2年才進入掛果期,且產量隨著樹齡的增加逐年提高,在此栽植前期,經濟收入較低,葡萄枝葉稀疏,在一定程度上造成行間土地和空間的浪費。利用日光溫室葡萄行間間作草莓,可借助日光溫室內溫暖的氣候條件實現草莓的反季節生產,彌補了葡萄早期沒有產量或產量較低帶來的增收困難等問題。但葡萄行間間作草莓后,隨著葡萄和草莓生長量的提高,日光溫室內的光照、溫度、濕度等微生態環境因子發生動態變化,影響葡萄的生長和效益。本試驗在日光溫室葡萄行間間作草莓后,研究了間作物草莓對日光溫室內溫度和濕度、葡萄生長量、病蟲害發生率、產量和栽培效益的影響,以期為日光溫室葡萄合理間作草莓增加栽培效益提供技術參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況 試驗地位于甘肅省縣天祝藏族自治縣松山鎮南陽山移民新村,該地海拔2 082 m,地理坐標N38°08',E101°16'。年平均降雨量320 mm,年平均氣溫2.8℃,無霜期185 d,屬大陸性高原季風氣候。土壤為沙壤土。近年來建設土墻體日光溫室栽植葡萄實施延后生產,產期延遲到國慶至元旦期間上市,葡萄栽植前期間作草莓來提高栽培效益。

試驗地栽培設施日光溫室為土墻體,墻體基部厚度2.0 m,頂部厚度1.5 m,鋼屋架結構,保溫材料為棉被,自動卷簾機卷簾。日光溫室坐北朝南,偏西5°,長60 m,寬8 m,栽植面積420 m2。

1.2 試驗材料 2016年3月在試驗地建成的日光溫室內栽植1年生貝達(Vitisriparia×V.labrusca)砧木紅地球葡萄(Vitis vinifera L.'red globe')嫁接苗,栽植1年生甜寶(Fragaria ananassa Duch.'tian bao')草莓穴盤苗。

1.3 試驗方法 葡萄和草莓間作(葡萄+草莓),葡萄南北行向栽植,栽植密度行距2.0 m,株距1.0 m,苗木栽植后按單干雙臂Y樹形培養,葡萄苗木栽植后在樹干兩側20 cm處沿南北行向栽植兩排草莓,栽植密度株距25 cm;以只栽植葡萄,不間作草莓為對照,葡萄的栽植行向、密度和樹形培養與處理葡萄和草莓間作栽植的行向、密度和樹形培養相同。不同處理隨機區組,重復3次,1座日光溫室為1小區。栽植的葡萄管理技術相同。

1.4 測定內容 2016-2019年每年葡萄和草莓生長期(3月中旬至11月中旬)分別測定不同處理日光溫室內空氣溫度、空氣相對濕度和地表土壤相對含水量(地表濕度),測定葡萄主梢長度、主梢基部粗度、節間距,病蟲害發生率和葡萄產量。統計葡萄與草莓間作的草莓產量,計算不同處理合計產量、效益和合計效益。

空氣溫度和相對濕度測定時,每座日光溫室在距地面1.5 m處等距離安裝3個智能溫濕度自動記錄儀(型號JK-D800,北京傳感天空科技有限公司生產)。地表土壤相對含水量測定時,每座日光溫室沿地表中線等距離安裝3個土壤相對含水量自動記錄儀(型號RS-SD-120-TR,山東仁科測控技術有限公司生產)。葡萄主梢長度、基部粗度、節間長度測定時,每座日光溫室每年底隨機抽取20個主梢分別用鋼卷尺和游標卡尺測定。效益/元=667 m2葡萄/草莓產量×市場收購單價,病蟲害發生率/%=(已發生病蟲害植株總數/植株總數)×100。

所有數據求平均值,利用Excel2007、DPS6.01軟件對試驗數據進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 間作草莓對葡萄生長環境的影響 由表1可以看出,2016-2019年,葡萄+草莓間作和只栽植葡萄(CK)的日光溫室內空氣溫度基本保持恒定,但空氣濕度和地表濕度逐年提高。相同年份,葡萄+草莓的日光溫室內空氣溫度略低于只栽植葡萄的,空氣濕度和地表濕度均高于只栽植葡萄的。葡萄+草莓的日光溫室內空氣溫度平均值為20.42℃,較只栽植葡萄降低了0.20%,空氣濕度和地表濕度平均值分別為50.28%和33.58%,較只栽植葡萄的分別提高8.60%和9.06%。

表1 2016-2019年不同栽植模式的日光溫室內生長環境因子

2.2 間作草莓對葡萄生長的影響 由表2可以看出,2016-2019年,葡萄+草莓和只栽植葡萄的葡萄主梢長度、基部粗度和節間長度均隨著栽植年份的增加,先升高后降低,主梢長度、基部粗度和節間長度分別在栽植后第2年、第3年和第2年達到最高值。相同年份,葡萄+草莓的葡萄主梢長度、基部粗度和節間長度均高于對照(CK)只栽植葡萄。處理葡萄+草莓的葡萄主梢長度、基部粗度和節間長度平均值分別為107.51 cm、12.98 mm和10.90 cm,較對照只栽葡萄分別提高5.19%、8.26%和10.89%。

表2 2016-2019年不同栽植模式的葡萄生長量

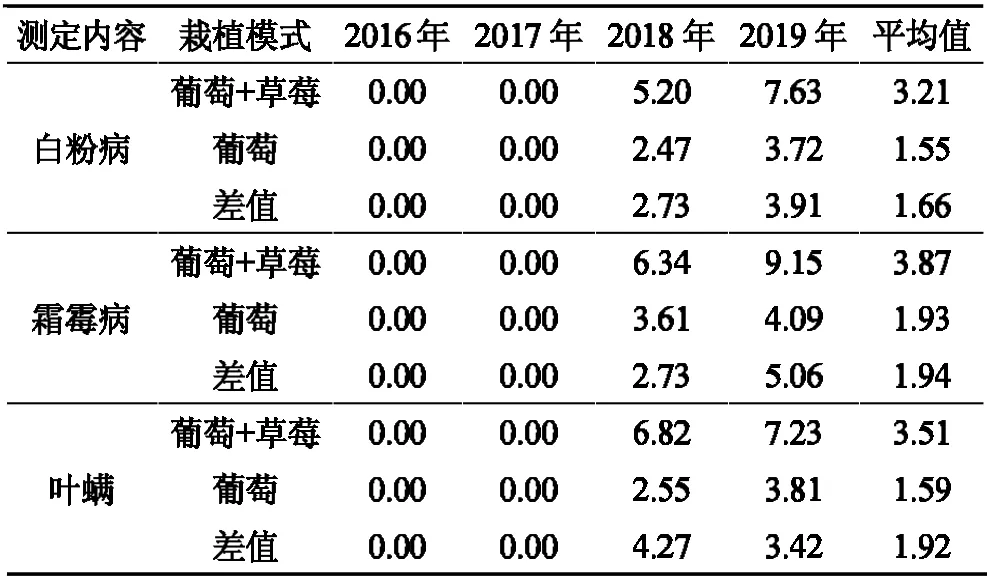

2.3 間作草莓對葡萄病蟲害發生的影響 由表3可以看出,2016-2017年,葡萄+草莓和只栽植葡萄均未發生葡萄白粉病、霜霉病和葉螨。2018-2019年,葡萄+草莓和只栽植葡萄的葡萄白粉病、霜霉病和葉螨發生率均隨著栽植年份的增加而升高,葡萄白粉病、霜霉病和葉螨的發生率均在栽植后第4年(2019年)達到最高值,相同年份,葡萄+草莓的葡萄白粉病、霜霉病和葉螨發生率均高于對照只栽植葡萄。葡萄+草莓間作的葡萄白粉病、霜霉病和葉螨發生率平均值分別為3.21%、3.87%和3.51%,較對照只栽葡萄分別提高107.10%、100.52%和120.75%。

表3 不同栽植模式的葡萄病蟲害發生率 /%

2.4 間作草莓對栽培效益的影響 由表4可以看出,2016-2019年,葡萄+草莓和只栽植葡萄均在栽植后第3年(2018年)開始結葡萄,隨后產量增加。處理葡萄+草莓間作的草莓從栽植當年(2016年)開始結果,隨后產量隨著栽植年份的增加逐年降低。相同年份(2018-2019年),葡萄+草莓的葡萄產量均高于只栽植葡萄的。2016-2019年,葡萄+草莓生產的葡萄和草莓的合計667 m2產量分別為3 003.75和3 420.89 kg,因對照只栽植葡萄只有葡萄產量,葡萄合計667 m2產量共計為2 544.71 kg。按照2016-2019年葡萄和草莓平均市場收購價分別為12元/kg和16元/kg計算,4年內葡萄+草莓和對照(CK)只栽植葡萄的合計667 m2效益分別為63 412.12和30 536.52元,處理葡萄+草莓的合計栽培效益較對照(CK)只栽植葡萄提高了107.66%。

3 結論與討論

本試驗結果表明,日光溫室葡萄栽植前期間作草莓后,促進了葡萄生長,提高了栽培效益,但隨著葡萄枝葉生長量的提高,遮陰程度加大,間作的草莓產量逐年降低,所以4年后應以主栽葡萄培育為主,淘汰間作物草莓。

表4 不同處理的栽培效益

樹木行間間作不同作物后,相互之間通過影響土壤肥力、病蟲害發生、雜草發生、微生物數量和蓄水保墑能力等方面來影響對方的生長。間作物對被間作物影響的積極報道有蘋果幼樹間作芳香植物可有效提高土壤有機碳含量[1]。甜櫻桃間作紫花苜宿后,土壤有效養分含量顯著提高,團粒結構增加,土壤肥力提高,土壤改良效果顯著[2]。蘋果園間作薄荷降低了蘋果園內節肢動物群落的多樣性和均勻度,天敵對害蟲的控制效果更好。薄荷揮發性有機化合物會影響蘋果園節肢動物群落以及害蟲―天敵亞群落的組成結構[3]。茶園間作鼠茅可以顯著地降低雜草的發生,間作鼠茅后土壤肥力明顯提高。間作鼠茅可以顯著提高茶葉中的氨基酸、咖啡堿、茶多酚和水浸出物的含量[4]。棗苜間作系統中,土壤微生物數量隨時期推進呈現“先增加后降低”的變化規律[5]。枸杞間作紅豆草較枸杞單作增加了7、8兩個月0~60 cm土層的含水率[6]。

日光溫室葡萄行間間作低桿蔬菜后,增加了棚內濕度,促進了葡萄栽植成活率和生長量[7]。被間作物對間作物的影響的積極報道有扁桃行間間作小麥后,輕度遮陰條件下間作物冬小麥單位面積有效穗數和單位面積產量均顯著提高[8]。間作后輕度的遮陰對草莓的開花和結果有利[9]。

本試驗中日光溫室葡萄栽植前期行間間作草莓后提高了棚內濕度,在一定程度上為葡萄創造了一個適宜的生長環境,促進了葡萄生長,但隨著葡萄和草莓枝葉量的增加,葉面蒸發量增加,濕度增加,病蟲害的發生率增加,但整體發病率較低,通過采取一定的防控措施可將病蟲害發生率降到最低,從而消除負面影響。因此,在日光溫室葡萄栽植前期行間間作草莓具有一定的應用價值。