具身認知視角下勞動教育的實踐與探索

謝繁卉

摘 ?要:在勞動教育中,學生通過切身地體驗和動手做的行動,使得身體充當著調動體力、智力,協調感觀、觸覺以達到全身心投入的境地功用,形成“知識是行動的結果,身體是行動的主體”的定向循環,以“具身認知”學習方式對育人產生重要作用。本文以東方綠舟的學農實踐活動課程作為研究案例,以課程設計思路、學生課后調查問卷反饋為分析對象,試圖分析出具身認知與勞動教育、勞動育人與學農實踐活動課程之間的聯系。

關鍵詞:勞動教育;具身認知;東方綠舟;學農實踐活動課程

一、勞動教育:新時代教育改革的助推器

2015年,《關于加強中小學勞動教育的意見》的出臺,明確了勞動教育的“以勞樹德,以勞增智,以勞強體,以勞育美,以勞創新”功能,表明勞動教育對學生德、智、體、美的培育均具有功用。2019年,“五育并舉培養人”成為教育改革的熱點,也使勞動育人成為加速教育改革發展的助推器。德育、智育、體育、美育、勞育,每一個方面都有其自身的特點和在育人中的特定功能作用。在教育教學實踐中,筆者發現新時代的勞動教育可以實現融合德育、智育、體育和美育的諸多方面,成為新時代教育改革的助推器。

二、具身認知:窺探勞動教育的新視角

具身認知也被稱為“具體化”認知、“身體”認知,是當代心理學與認知科學領域中的新興論題。有學者認為,認知起源于復雜的環境中,也在復雜的環境中發展,認知是一個涉及腦、身體和環境復雜相互作用的系統事件。隨著近幾年心理學、認知科學研究的進展,身體被認為是認知的主體因素,身體的動作、知覺和經驗對學習有著重要的作用。具身認知作為第二代認知科學的核心內容,核心思想是指身體在認知過程中發揮著關鍵作用。

新時代的勞動教育所指向的勞動,是從一定的目的出發,運用體力、智力、知識和工具等進行的服務與創造的對象性實踐活動。勞動教育需要學生“投身真實的勞動世界、付出實實在在的勞動”,并綜合運用已有的知識體系,身體力行地在勞動中自主創新,提高勞動技能,并在反思和總結中更上一層樓,這是實踐性、對象性的實踐活動,是通過身體的體驗及其活動方式而形成的認知過程,是具身認知的學習方式。總言之,具身認知成為窺探新時代勞動教育的新視角。

三、學農實踐活動課程:勞動教育的載體

構建勞動教育課程體系,課程化實施勞動教育,做到目標明確,內容科學,實施到位,評價有力,更能有效地落實勞動教育。換言之,勞動教育需要形成具象的活動課程,才能更好地落實并發揮作用。此外,勞動教育的范圍極為廣泛,不能泛泛地開展,而是應該劃分專門的領域或類別,例如學農實踐是勞動教育中的重要領域,那么可以形成學農實踐活動課程,使勞動教育遵循一定的載體、途徑和方式加以實施。

在進行學農實踐活動課程設計時,要厘清課程設計的脈絡,理出課程線索,教學內容要以實踐性為導向,教育目標要融匯在活動中,以此做到教育目標的層層遞進和最大化實現。

(一)東方綠舟的學農實踐活動課程

東方綠舟是一家集國防教育、公共安全、國際修學、拓展培訓、環保科普于一體的青少年校外活動營地。開營多年,結合硬件與軟件上的優勢,東方綠舟形成了一套通用的、套餐式的學農實踐活動課程。每次接待學校的集體活動,考慮學生的特點和學校的需求,學農實踐活動課程會進行重新“搭配”與設計,力爭通過統籌規劃、綜合性設置,做到“一校一課程方案”。

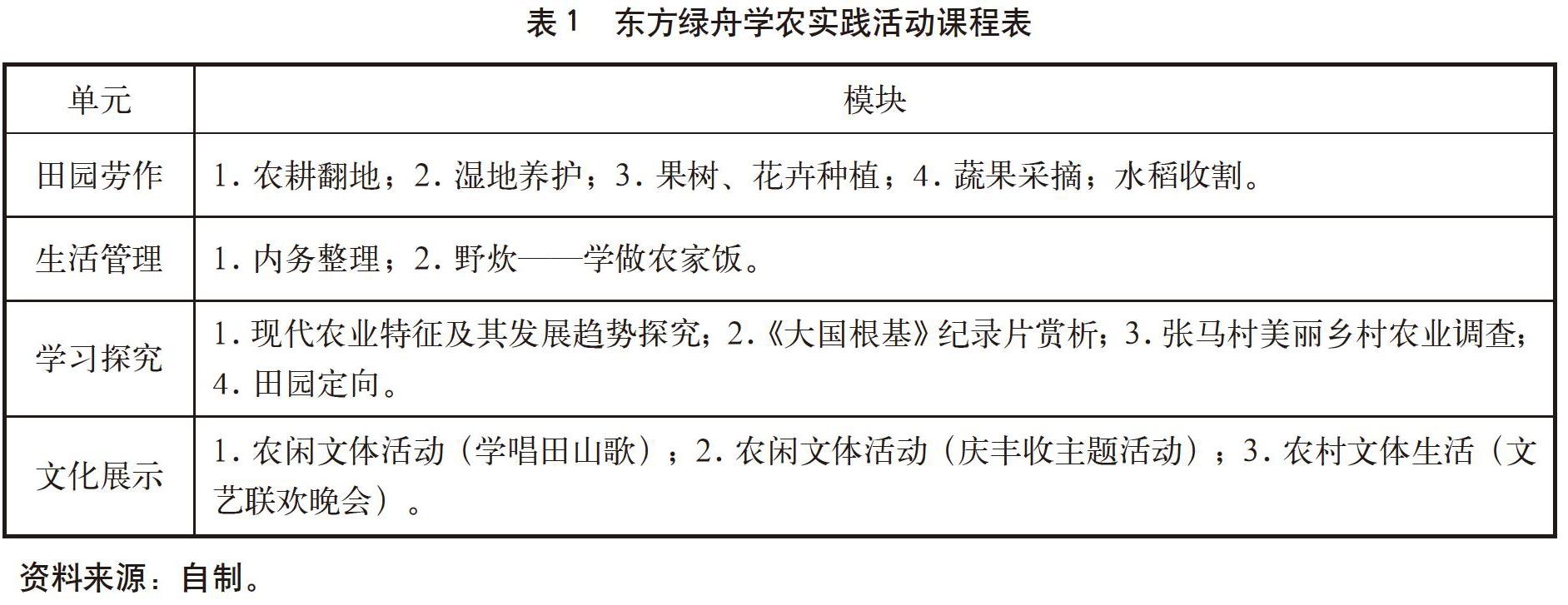

不久前,上海市行政管理學校的學生到東方綠舟參加了學農實踐活動課程。由于學生所學專業不盡相同,通用版的學農實踐活動課程從多方面、多角度進行了重構,內容涵蓋“田園勞作、生活管理、學習探究和文化展示”四個單元,每個單元下擁有系列內容,共由十四個模塊組成。如表1所示,在田園勞作單元里,包括農耕翻地、濕地養護、果樹、花卉種植、蔬果采摘、水稻收割等模塊;在生活管理單元內,包括內務整理和學做農家飯;在學習探究單元里,包括現代農業特征及其發展趨勢探究、《大國根基》紀錄片賞析、張馬村美麗鄉村農業調查和田園定向;在文化展示單元里,包括農閑文體活動(學唱田山歌)、農閑文體活動(慶豐收主題活動)和農村文體生活(文藝聯歡晚會)。

(二)評價反饋:基于調查問卷的分析

為了評價此次學農實踐活動課程的效果,筆者進行了問卷調查。調查問卷發放對象為所有參與該課程的學生,共發出問卷410份,收回336份,問卷回收率82%。分析工具采用SPSS軟件,主要進行頻率和交叉分析,結果如下:

1.課程滿意度高

對該課程比較滿意、滿意、非常滿意的學生占到95.9%,對課程內容比較滿意、滿意、非常滿意的學生占到95.6%,對教學方式比較滿意、滿意、非常滿意的學生占到95.5%。滿意度調查表明,大部分學生對本次學農實踐活動課程持認可和歡迎的態度。

2.學生收獲大

在真實的環境中進行勞動,在實際操作中獲得勞動技能,在互動的氛圍中進行學習,這些都是學生的收獲。通過此次學農實踐活動課程,學生普遍感到開心、有收獲。

同時,在學農實踐活動課程后,超過70%的學生認為自己在“農家生活、勞動技術的獲得”方面有了提高,67.6%的學生認為自己在“農業知識的掌握”方面有了提高,59.5%的學生認為自己提高了“對新農村的認識”,還有8.9%的學生認為自己在其他方面得到了提高。

3.對勞動強度的感受不同

此次學農實踐活動課程為期4天,學生住在東方綠舟的地球村,上課地點基本是在東方綠舟園區。4天內,每天都有田園勞作課程。并且,學生每天都是徒步抵達活動區域,再步行返回宿舍。

針對勞動強度的問題,46.1%的學生認為勞動強度有點大,18.5%的學生認為勞動強度大,9.2%的學生認為勞動強度非常大。根據百分比和教師日常對學生的觀察,此次學農實踐活動課程,對大部分學生來說,勞動強度有一定負荷。

然而,針對此次學農實踐活動課程,認為勞動強度不大的學生占比是21.4%,認為沒有任何強度的百分比是4.8%。為研究勞動強度的影響因素,設置“性別、獨生子女、是否為上海生源、是否干過家務”等作為分類標準,了解不同學生群體對“勞動強度”感受的差異。不同性別的學生對勞動強度的反饋不同,認為“沒有任何強度、強度不大”的男生比例高于女生,認為“強度有點大、強度大”的女生比例高于男生,認為“強度非常大”的男生和女生的比例差不多,認為“勞動強度大”的女生居多,男生少。

將學生按照“是否為獨生子女”進行分類,不同類別的學生對“勞動強度”也有不同的感受。非獨生子女認為“沒有任何強度、強度不大”的比例,高于獨生子女;獨生子女認為“強度有點大、強度大、強度非常大”的比例,高于非獨生子女。

根據以上分析,可以看出在勞動強度上,學生普遍認為此次學農實踐活動課程強度較大。其中,女生認為強度較大占比高于男生,獨生子女認為強度較大占比高于非獨生子女。

四、結論與討論:具身認知是分析勞動教育的實踐視角

安德森指出,具身認知需要結合社會文化情境性維度,不能僅僅通過認知主體自身來認識認知活動,而要考慮主體所處的社會文化背景。那么,具身認知意味著思維和知識是從身體與物理世界的動態交互中生成的,并在與環境不斷地互動中將思維和知識進行調適。因此,在進行勞動教育課程設計時,要充分考慮不同學生的社會文化背景,設置不同的情景性維度,讓學生的身體頻繁地與自然環境、社會環境發生作用,才能達到教學目標和學生認知的發展。

此次學農實踐活動課程,印證了以上觀點。

首先,在所有的課程單元里,喜歡“田園勞作”的學生占比最高。田園勞作的課程,正是需要學生在真實的環境中感知課程,用身體去體驗課程、完成任務,在這不斷的“環境接觸”中,學生的認知發生了變化,喜歡上了田園勞作。

其次,從具體的內容再來印證,在十四個模塊中,學生認為“學做農家飯”最有意義,占比高達84.2%,其次占比高的是水稻收割課程。那么,為什么“學做農家飯”和“水稻收割”課程這么有意義呢?這要同時探討學者關于具身認知的提問:為什么要強調學習的切身體驗?為什么動手“做”會學的更好?身體在學習過程中到底扮演了怎樣的角色?筆者該創設怎樣的條件?這些問題,是筆者在進行情景性指向教育時應該思考的問題和考慮的方面,也是勞動教育的靈魂所在。

最后,很多學生表示之前對農業是不了解的。訪談中,筆者也發現有的同學甚至都沒見過水稻,也沒見過做大鍋飯的鍋和灶。

簡言之,在學農實踐活動課程中,學生通過切身地體驗和動手做的行動,使得身體充當著調動體力、智力,協調感觀、觸覺以達到全身心投入的境地功用,形成“知識是行動的結果,身體是行動的主體”的定向循環,以“具身化”的認知體驗對學習產生重要作用,實現勞動育人的目標。

【參考文獻】

[1]葉浩生.具身認知:認知心理學的新取向[J].心理科學進展,2010,18(05):705.

[2]顧建軍,畢文健.芻議新時代勞動教育課程的一體化設計[J].人民教育,2019,(10):11.

[3]王瑩菊.課程化:新時代勞動教育“新范式”[C].成都市陶行知研究會.成都市陶行知研究會第八期“教育問題時習會”論文集.成都市陶行知研究會:成都市陶行知研究會,2019:36.

[4]Michael L.Anderson. Embodied Cognition: A field guide[J]. Artificial Intelligence,2003,149(1).

[5]劉儀輝.基于具身認知的教學設計研究[D].江西南昌:江西師范大學,2014.