體育教師教學行為影響學生學業成就的理論與實踐

張凱 金瀟

澳大利亞的哈蒂教授通過800多項元分析的綜合統計,將影響學生學業成就的因素按照影響力,即效果量加以排序,使人們對這些影響因素的效應量一目了然,也就是讓教和學都能看得見[1]。同時用詳細的數據讓教師知曉哪些因素對學生學習能夠發揮作用、哪些因素會阻礙學業成功、哪些因素未能產生應有的影響,進而改變教與學的策略,以最大限度幫助學生獲取學業成功。

一、教師是學生學業成就最重要的影響因素

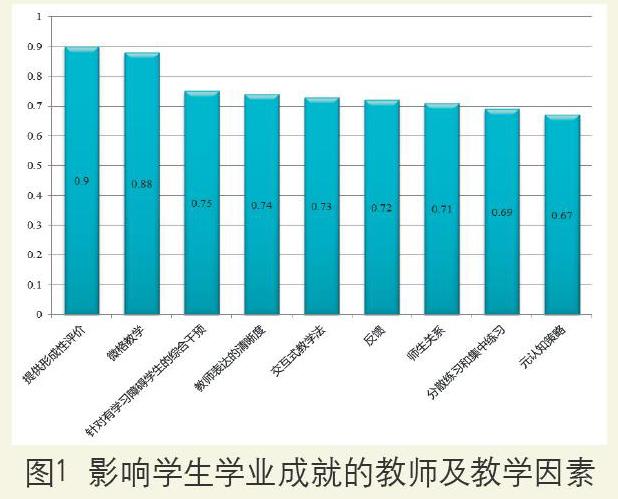

哈蒂的研究結果顯示,學生學業成就最關鍵的影響因素是教師的素質、教學策略、師生關系的性質和課堂互動(圖1)[2]。鑒于此,在評價教學效果時,應將反思的重點放在體育教師的教學方面,而不是簡單地進行外部歸因。

學生學業成就影響因素的前15項排名中,與教師和教學相關的有9項,包括體育教師在課堂教學過程中應對學生提供清晰的形成性評價、具備扎實的教學基本功、要采用適當的教學方法和手段等。可以說,教師的專業素質以及教學行為是課堂教學效果的關鍵因素。

1.及時準確的形成性評價

形成性評價又稱過程性評價,是在教學過程中,為了解學生的學習情況,發現教學存在的問題,以改進教學方法或手段,提高教學效果而進行的評價。體育教師可通過形成性評價及時向學生提供技能學習的反饋,激勵和改進學生的技術動作學習,以免形成錯誤動作定勢。同時,還能為教師提供錯誤動作示范的“素材”,提示教學過程中的“關鍵點”,優化教學手段、提高教學效果。筆者以低年級足球腳內側傳球教學為例,詳述實施形成性評價的過程(表1)。

2.扎實的教學基本功

課堂教學中,教師的教學組織能力、隊形的調動方式、場地器材的使用策略等都屬于教學基本功的范疇。教學中的各個組成部分越是能夠形成整體,對提高學生學業成就的幫助就會越大。如,教學過程中教師組織能力越強,學生的注意力就越集中。但每個班總會有幾個注意力不太集中或運動學習不足的學生,此時,就可采用隊形調動喚醒學生的注意。特殊學生可以不按照身高的常規做法,讓他們直接站于教師面前,這樣就能做到必要的兼顧。再如,體育教師進行接力類項目教學時,有組織能力的教師,會巧妙地將隊形和場地設計成“U”型,便于學生觀察和觀看,也避免發生沖撞等安全事故。

3.適當的教學方法與手段

課堂教學方法是體育教育教學過程中的重要組成部分,想要達成教學目標、提高教學效果,需要使用適當的教學策略。教師如果不能合理地選用教學方法與手段,會導致師生消耗精力過大、學生負擔重、教學效果差等不良結果[3]。教學方法的選擇需要考慮教學目標、教學內容、學生情況、教師自身特點、教學方法的適用范圍和條件等因素,分析具體的教學情境,切忌生搬硬套。除一些常見的體育教學方法外,體育教師還應根據學情、場地器材情況、教學內容等因素,創造一些具有針對性的教學方法。如,為提高學生的肩上投籃能力,針對有一定學習基礎的學生,可以提供不同的比賽情境設計進階型的教學方法(見表2)。

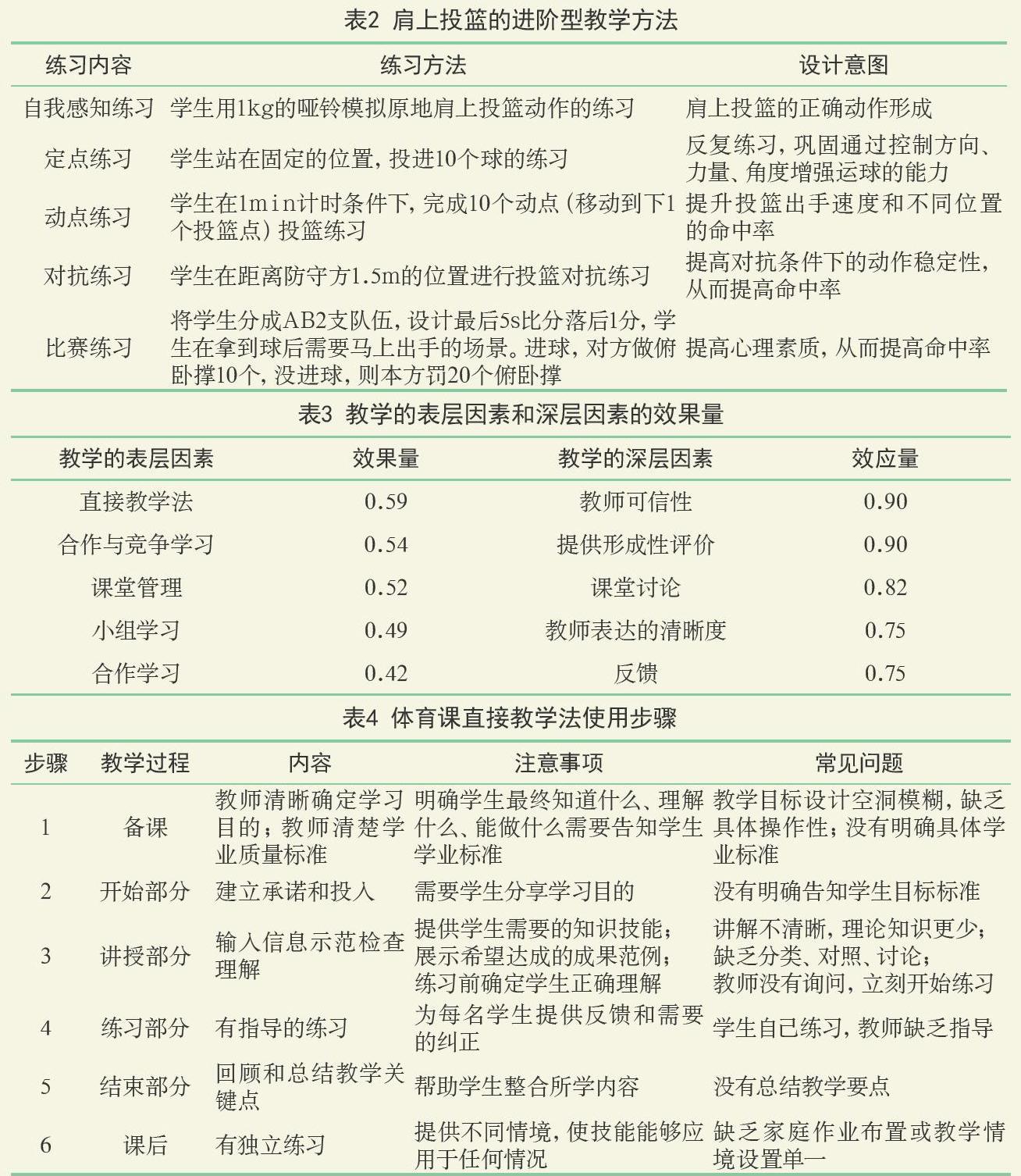

二、教學的深層因素對學生學業成就影響更大

2011年,哈蒂在《可見的學習(教師版):最大程度地促進學習》(Visible Learning for Teachers:Maximizing Impact on Learning)中提出,教學的深層因素(如,教師的可信性)比表層因素(如,教學方法)對學生學業成就具有更大的影響作用。在教學的表層因素中,直接教學法對學業成就的影響效果最大;而教師的可信性和形成性評價則是影響學生學業成就的深層次原因(見表3)。

1.重新認識直接教學法的重要性

教師們有2個被灌輸的觀念可以說根深蒂固:一是直接教學法就是教師主導在學生面前說教的教學,二是直接教學屬于傳統教法,效果遜色于新型教學方法。學術界對教學方法的研究也多集中在探究學習、合作學習、建構學習等主題,較少涉及直接教學法,即便有也常常在教育實驗中扮演與其他方法對照比較且被批駁的角色。然而,元分析的數據卻顯示,直接教學法比其他教學方法對學生學業成就影響更大。這一研究結論與鄭太年等人的發現相似,對我國5個省會城市60所學校581名教師5066名初三學生調查結果顯示,教師主導的講授法與學生數學成績呈正相關[4]。因此,即使在教學方法不斷推陳出新的今天,教師們還是應該首先將傳統的直接教學法認真做好,并平衡和整合合作學習、探究學習,幫助學生從表層學習走向深度學習和建構學習(表4)。

2.課堂教學中的深層因素

教學中的深層因素,如,教師的可信性、課堂討論與反饋、師生關系、交互式教學、學生的自我概念、元認知策略等對學生學習影響較大。但教學的深層因素是依賴于表層因素,是通過教學方法和課堂管理表現出來的[5]。體育教師若要在學生心目中建立更高可信性即權威感,首先要有過硬的運動專項技術,還要具有扎實的運動專業理論基礎,通過精準講解,使學生理解技術動作蘊含的理論依據和科學知識,建立對教師專業水平和職業素養的信任感,從而在學習中能夠聽從教師的指導和建議。如果體育教師的專業理論素質較低,缺乏對運動知識的講解,學生并不清楚為什么要學習這項技術,以及如何練能夠更加高效,就會造成學生學習目標不清楚,從而缺乏學習動機,降低學習參與程度。

在課堂教學中,一些常見的教學行為背后卻隱含著科學理論,如果體育教師能夠透過現象分析“本質”,并對學生講出規律,則對提高學生學業成就具有極大的幫助。如,在對初三女生進行急行跳遠的教學過程中,體育教師要求學生從踏板起跳,否則計作違例。但在實踐練習中,總會有學生達不到此要求。善于分析學生心理特征的另一位體育教師,針對青春期女生羞于展示身體,但對個人能力關注度高的特點,在教學中告訴學生踩準踏板的原因:在十幾米長的跑道上運用空間智力判斷身體與踏板之間的距離,進而通過運動智力調整步長和頻率,確保最后一步能恰好踩在踏板上并不是強人所難的教條行為,而是為了提高學生智力水平的合理之舉。學生聽后恍然大悟,信心倍增,自覺在助跑前進行動作表象,助跑中專注地調整步伐,力求能穩穩踩中踏板。用理論指導實踐,用理論完善教學,這就是增加教學深層因素的源泉。

參考文獻:

[1]彭正梅.尋求教學的“圣杯”——論哈蒂《可見的學習》及教育學的實證傾向[J].教育發展研究,2015(6):1-9.

[2]約翰·哈蒂著.彭正梅,鄧莉,方補課譯.可見的學習——對800多項關于學業成就的元分析的綜合報告[M].北京:教育科學出版社,2015.

[3]周登嵩.學校體育學[M],北京:人民體育出版社, 2004.

[4]鄭太年,王美,林立甲,等.我國教師的教學方法及其對學生數學成績和問題解決能力的影響[J].全球教育展望,2013,42(2):34-44,62.

[5]約翰·哈蒂著.可見的學習(教師版)——最大程度地促進學習[M].金鶯蓮,洪超,裴新寧,譯.北京:教育科學出版社,2015.