柬埔寨華人家庭語言規劃與華語傳承調查研究

提 要 采用量性和質性相結合的研究方法實地調查柬埔寨實居省烏廊市華人家庭語言規劃及華語傳承情況后發現,華人家庭在華語傳承中起著留根育苗的重要作用。家長綜合利用家庭內外資源進行華語管理,子女的華語使用頻率及華語能力較父輩有明顯提升。家長與子女具備華語忠誠與族群認同,其華語傳承動機兼具象征性與工具性。影響華人家庭華語傳承的因素主要有:華族的自我賦能,華語的聲望價值及華語新媒體的傳播,華語的語言韌力,中柬兩國的友好關系等。建議今后華語傳承研究采用跨學科的理論方法,在實地調研的基礎上分析各類因素對華語傳承的影響,歸納華語傳承的普遍機制。

關鍵詞 柬埔寨;華人家庭語言規劃;華語傳承;語言忠誠;語言韌力

中圖分類號 H002 文獻標識碼 A 文章編號 2096-1014(2021)04-0029-15

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20210403

Abstract This paper adopts a combination of quantitative and qualitative methods to investigate the family language policy and Huayu inheritance in the Chinese diaspora of Oudong, Cambodia. Generally, the research results show that the Chinese families play an important role in preserving and maintaining Huayu in Cambodia. The parents made full use of the resources available inside and outside the family to empower Huayu. Compared to the parents, the younger generations overall Huayu proficiency has shown clear improvement in terms of frequency of uses and language competence. Both parents and children have a high loyalty to Huayu and a strong identification with their Chinese ethnic identity, and their Huayu inheritance has symbolic and instrumental motivations. The main factors that may influence Huayu inheritance include: the self-empowerment of Chinese people, the prestige of Huayu in a broader sense and the spread of new Chinese media, the language resilience of Huayu, and the bilateral relations between China and Cambodia. In the future, more interdisciplinary research on the overseas Chinese communities is required to measure the actual effects of these factors and generalize the universal mechanisms governing the inheritance of Huayu.

Key words Cambodia; ethnic Chinese family language policy; Huayu maintenance; language loyalty; language resilience

一、引 言

華人在海外諸國多屬少數族群。少數族群語言保持因使用人口、社會地位、使用范圍等因素的影響,常面臨困境。少數族群語言保持包括書面語言記錄和實踐活動傳承兩個層面的含義(Thieberger 1990)。因此,海外華語研究既要加強歷史文獻的收集和海外華語變體的描寫記錄,對其進行搶救性的采集整理(郭熙,劉慧,李計偉2020),也要重視華語活態傳承的研究。少數族群語言傳承的關鍵不在“外援”而在“自救”(Fennel 1980)。除了運用法律保障少數族群使用本族語的權利之外,最重要的是要保證族群語言扎根于社區和家庭。Fishman(1991)指出,少數族群語言傳承如果缺乏家庭和社區基礎,即使得到傳媒、政府等的支持,仍像是給有破洞的氣球吹氣,吹氣再多氣球也不完整,因為破洞并未補上。

家庭是海外華人維持族群語言活力、傳承族群語言文化的重要場所。家庭語言規劃[ 有學者也將其稱之為家庭語言政策(斯波斯基2016),在國外研究中,“語言規劃”和“語言政策”內涵基本一致(尹小榮,李國芳2017),在中國“家庭語言規劃”更為常用,因此本文使用“家庭語言規劃”進行論述。]指家庭成員針對語言使用所實施的顯性及隱性的規劃和管理活動,是一種微觀層面的規劃,對家庭成員語言能力的發展影響較大。家庭語言規劃可分為語言實踐、語言意識和語言管理3個部分(斯波斯基2016:5)。調查海外華人家庭語言規劃有助于摸清海外華語傳承的“家底”(郭熙,王文豪2018),也可為國際中文教育事業發展提供參考。故本文以柬埔寨華人家庭為調研對象,考察其家庭語言規劃及華語傳承情況。

二、相關研究回顧

有關東南亞華人家庭語言規劃的研究目前尚處于起步階段。2000~2017年主要國際期刊發表東南亞地區家庭語言政策或規劃研究的論文僅21篇(尹小榮,李國芳2017)。現有研究成果顯示,東南亞地區華人家庭語言規劃的情況因國別及地區而異,情況復雜。華人家庭內部是否使用華族語言,與家庭成員的多語能力和族群認同具有密切的聯系。如馬來西亞絕大多數華人家庭較好地保留了漢語方言,新生代華人對華族語言的認同度較高,也較為堅持民族語言傳承(沈玲2020)。在緬甸、菲律賓、泰國、印尼雅加達、泗水、日惹、帕盧、梭羅等國家和地區,華人家庭的華族語言使用比例要么隨代際降低,要么已基本轉用當地語言。新生代華人的華族語言文字使用能力和華族語言文化認同都有待增強(李春風2021;郝瑜鑫,王琳,王乙棋2020)。白娟(2019)指出家庭語言政策是華文教育的原生驅動力。但目前大部分研究成果對華人家庭語言規劃的驅動作用關注不夠,主要通過問卷調查來了解華人家庭成員的語言使用及族群認同,對華人家長在族群語言傳承中的主觀態度及具體行為缺乏實地調研,對家庭成員在語言實踐和語言意識中表現出的華語忠誠缺少考察,很少同時發放家長卷和子女卷,這些都在一定程度上影響了信息收集的準確性和全面性。

本次調研聚焦柬埔寨烏廊地區的華人家庭語言規劃。柬埔寨目前約有100萬華僑華人,其中華人約80萬,華僑約20萬(方僑生2020)。近代柬埔寨華文教育始于20世紀初,20世紀50~60年代華文教育發展較快,全國有華文學校200多所,學生5萬多人。但自20世紀70年代起,受時局影響,柬埔寨華人銳減。柬埔寨政府頒布禁令,禁止華人在任何場合學習及使用華族語言文字(廖小健1995),造成了華族語言文化傳承的中斷甚至瀕危。直至1990年底,柬埔寨華人理事總會成立并促成華校于次年10月起陸續復課,華文教育方得以延續。

關注柬埔寨華文教育既可以從學者視角,也可以從當地華社領袖視角。學者視角主要從國家政策、中柬合作、華人社團及華校辦學情況等方面考察柬埔寨華文教育的現狀并提出建議(周月,羅安迪2020;野澤知弘2012;林志忠2008)。華社領袖視角是指柬埔寨華社領袖對興辦華文教育的態度和看法,其論及較多的關鍵詞如“責任、堅守、傳承”等,體現出較強的華族認同、對華語傳承的堅守和對華文教育的支持(楊豪1999;方僑生2020;鄭棉發2018)。家庭是語言傳承的基站,但目前還沒有見到有關柬埔寨華人家庭語言規劃研究的文獻。

三、研究設計

(一)調研地點

本次調研地點位于柬埔寨中南部的實居省烏廊市,時間為2019年7月。烏廊華人祖籍以廣東潮州為主。該市有2所華校,其中規模較大的為烏廊公立啟華學校[ “烏廊公立啟華學校”中的“公立”是指由柬埔寨華人社團興辦管理的華校,與私人興辦的私立華校相區別(符氣志2013)。華文公校由柬華理事總會及下設分會創設并進行日常管理。],現有20位漢語教師和762名學生。

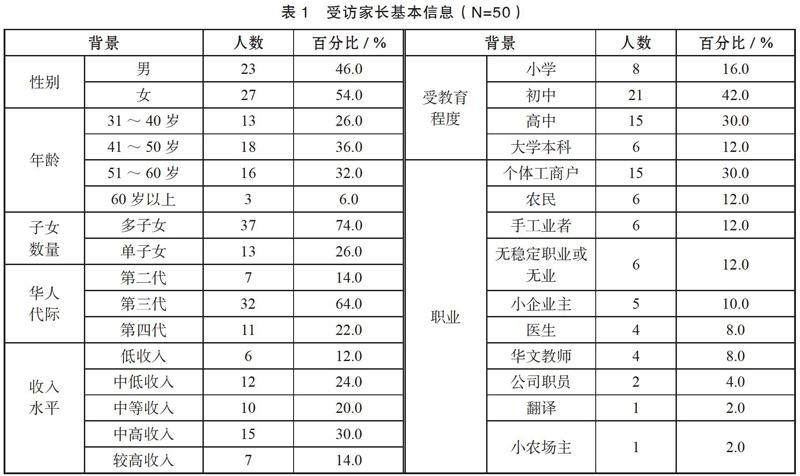

(二)研究對象

綜合考慮受訪家長的性別、年齡、收入、華人代際、受教育程度等因素,我們選取了烏廊50戶華人家庭進行調查,每戶家庭包括1名受訪家長(下文簡稱“家長”)及1~2名受訪子女(下文簡稱“子女”)。家長和子女的基本信息見表1和表2。

(三)研究方法及內容

本次調研通過問卷、訪談、參與式觀察、個案考察等方法,調查烏廊華人家庭語言規劃及華語傳承的情況。經前期試點預調查顯示,問卷的折半信度為0.82,效度良好。[ 問卷設計主要參考了尹小榮、李國芳(2017),康曉娟(2015),Roberts et al.(1999),Phinney(1992)等對家庭語言規劃及族群認同調查的問卷及研究,包括“家庭語言實踐、語言意識、語言能力、語言管理、族群認同”5個部分。]我們將問卷調查的數據與觀察和訪談得到的結果進行了三角驗證,確保調研結果真實可靠。

我們還對一份自傳式民族志文本進行了考察。作者阿龍[ 阿龍出生于烏廊普通華人家庭,在烏廊華校學習了6年,后考上暨南大學華文學院華文教育系本科,目前是烏廊一所華校的領導。因文中較多內容涉及受訪者家庭情況,為保護受訪者隱私,文中受訪者的名字為化名。]是烏廊第四代華人,他撰寫了約3萬字的自傳文章,詳細敘述了他在家庭影響下,學習華語并成為華文教育工作者的經歷。

本文的研究內容主要包括:(1)調研烏廊華人家庭語言規劃,考察其傳承華語的情況;(2)對比家長和子女在傳承華語的行為、態度、動機等方面的異同;

(3)分析影響華人家庭語言規劃和華語傳承的各類因素。

四、調查結果分析

(一)華語實踐逐漸復蘇

家庭語言規劃中最重要的是語言實踐,因為語言實踐是單語雙語等語言模式以及口頭及書面的語言能力形成的基礎,也在較大程度上影響著人們的隱性語言管理(斯波斯基2016:8)。

我們通過發放家長問卷和子女問卷,調查了他們與家庭成員等交際時的語碼使用情況,結果如表3和表4所示。

表3顯示,家長在家中的語碼使用以柬語為主,漢語方言為輔,偶用華語。表4顯示,子女的語碼使用以柬語為主,華語為輔。由此可見,在烏廊受訪華人家庭中,柬語為主要語碼,華語使用開始逐步復蘇。子女輩的華語使用頻率較父輩和祖輩有明顯增長。

表3和表4對比可見,子女自報的華語使用頻率高于父母所報告的數值。[ 我們訪談了部分家長和子女,以了解其中原因。家長表示,他們經歷了1970~1991年華文教育的中斷期,只會說潮州話和柬語,不太會說華語,和子女說華語的頻率較低。子女表示,他們放學回家以后,會用華語讀課文、講故事或者唱歌給父母聽,父母用柬語或潮州話表揚他們。]超過一半的子女與同學之間常使用華語,近三分之一的子女與兄弟姐妹常使用華語,26.7%~30%的子女與祖輩、父輩及其他長輩常用華語。我們通過問卷、訪談和參與式觀察,考察了其華語使用的具體情況,結果如下。

1.少數家長與其祖輩或父輩使用華語。6%的家長表示,家中老人很關心孫輩的華語學習,當他們詢問孫輩在華校的學習情況時,家長或子女會使用一些華語回答。

2.家長與平輩和晚輩交談時,華語使用頻率有所上升。10%~16%的家長與兄弟姐妹、配偶、朋友、子女等交談時使用華語,所談論的內容包括孩子的華語學習、華人社團活動、與中國企業做生意等。有少數家庭將華語作為主要交際語言之一,如夫妻一方為華文老師、中柬語翻譯、商人、醫生等。他們將工作語言帶入家庭域,為孩子營造學習華語的家庭環境。

3.子女在與兄弟姐妹和朋友交談時,華語的使用頻率明顯高于父輩和祖輩。74%的受訪華人家庭為多子女家庭(見表1),約30%的子女在家中交談時常使用華語,具體場合及內容包括:一起寫華語作業,談論華校發生的事以及不想讓家長知道的小秘密,一起觀看華語影視劇和綜藝節目,模仿劇中人物所說的華語臺詞,談論華人明星,等等。

4.子女在使用電腦、手機等新媒體進行娛樂休閑活動,如聽歌、看影視劇及綜藝節目時,最常用語碼是華語,使用頻率明顯高于父輩(見表5)。近年來,海內外華語新媒體大量出現,為華人家庭傳承華語文化提供了豐富的資源。這些資源有助于提升子女的華語聽說能力,增強其對華語文化的認同和喜愛。[ 除新媒體之外,柬埔寨國家電視臺于2014年推出了《中國劇場》欄目。該臺播放的影視節目中華語片占60%,柬語片和英語片各占20%。94版《三國演義》在柬埔寨首播的收視率高達46.7%。]

x

(二)子女輩華語能力提升

家庭成員華語實踐的復蘇,尤其是子女輩華語使用頻率的增加,與華語能力密切相關。我們采用問卷為主,訪談和觀察為輔的方式,調查了家長和子女的語言或方言能力,[ 我們的參與式觀察和訪談結果顯示,受訪者對自身語言或方言能力的評估基本客觀。表7中自評的最高分為5分。口語能力自評的選項設置和分值分別為:A. 5分——能流利地與人交談,沒有任何困難;B. 4分——能熟練地使用,但個別時候會遇到困難;C. 3分——基本能交談,但不熟練;D. 2分——能聽懂,但不太會說;E. 1分——能聽懂一些,但不會說;F. 0分——聽不懂,也不會說。書面語能力自評的選項設置和分值分別為:A.5分——能讀能寫,沒有任何障礙;B. 4分——能讀能寫,但偶爾會遇到障礙;C. 3分——基本上能讀能寫,不太熟練;D. 2分——能讀,但不太會寫;E. 1分——能讀一些,但基本上不會寫;F. 0分——不會讀,也不會寫。]結果如表6所示。

表6顯示,家長和子女的柬語能力都很好;家長的華語和英語能力偏低,漢語方言能力中等;子女的華語和英語能力較父輩有明顯提升,漢語方言能力較父輩有明顯下降。當我們用華語與子女就日常話題進行交談時,他們能聽懂并進行回答。部分子女曾在中國留學,攻讀本科和研究生,華語的聽說讀寫能力都較好。

(三)家長和子女都主動傳承華語

子女的華語使用頻率和華語能力較父輩有明顯提升(見表6),這與家長對子女華語學習的管理以及子女在華語學習方面的主觀能動性密切相關。

1.華語傳承動機兼具象征性與工具性

動機是影響族群語言傳承的主要因素之一,指使用及傳承族群語言的意愿與需要,可以包括經濟、社會或文化等方面的因素(Chrisp 2005)。我們通過問卷調查了家長讓子女學習華語的動機和子女自身學習華語的動機,并讓被調查者按照動機重要性的高低加以排序。依據排序賦值,所得結果如表7和表8所示。

由表7和表8可知,無論是家長還是子女,其傳承華語的動機均為象征性與工具性相結合的混合性動機。對于家長而言,最強烈的動機是工具性動機,即“讓孩子有更多的工作機會”(5.48分),其次為體現華族認同和華語忠誠的象征性動機,即“華人應該學習華語”(4.04分);對于子女而言,最強烈的動機是內在動機,即“我對華語學習很感興趣”(4.70分),其次是工具性動機,即“為了以后找到好工作”(4.57分),此外,體現族群語言傳承的象征性動機,即“我是華人,我爸媽要我學華語”分值也很高(4.05分)。這也從側面反映出家長對子女的華語學習進行了主動干預,并且對子女的語言意識產生了影響。

我們通過訪談詢問了部分家長讓孩子學習華語的動機,大多數家長的第一反應都是,華人當然要學習華語。還有不少家長表示,近年來很多中國企業在柬埔寨投資辦廠,懂中柬雙語比只懂柬語收入更高。部分家長表示與大陸客商做生意,子女學好華語可以幫忙。我們也對部分受訪子女進行了訪談,他們表示學習華語的主要原因是華人的身份和就業的需求,以及喜歡華語圈的流行文化。

2.對華語能力的期待值高

家庭成員對語言能力發展的期待體現了其對未來家庭語言生活及語言管理的一種“想象”。“想象”在跨國移居家庭傳承語保持和轉用問題上發揮著關鍵作用(李嵬,祝華2017),也是影響烏廊華人家庭華語傳承的要素之一。

我們通過問卷調查了家長對子女的“方、華、柬、英”4種語碼能力發展的期待值,滿分為5分。結果顯示,家長對子女柬語和華語能力的期待值都很高,分別為4.82分和4.70分。這表明家長希望子女既能適應當地主流語言環境,也能傳承華語。此外,家長對子女英語能力的期待值也較高,為4.16分。

家長對子女漢語方言能力的期待值則相對較低(2.58分)。問卷調查顯示,一半家長認為子女會不會說漢語方言都沒關系,還有一半家長認為孩子一定要會說漢語方言。我們通過訪談了解到,部分家長認為漢語方言[ 本次訪談的華人家庭所使用的漢語方言均為潮州話。]是祖輩用的語言,和華語的差別很大,現在會說的人越來越少,而且主要是在家里說,對子女未來發展的幫助不太大。但也有部分家長認為,漢語方言既是華人家庭語言也是一種商業語言,部分華人仍在使用,而且多學幾種語言沒有壞處。

我們還調查了子女對未來求學地點及所學內容的期望,借此了解其對未來語言能力發展的看法。結果顯示,子女中有33.3%想去中國留學,21.7%想去柬埔寨首都金邊繼續學習華語。可見逾半數子女將提升華語能力作為未來學業及職業發展規劃的重要組成部分。

3.綜合利用家庭內外的資源進行華語管理

家庭成員的語言管理行為是將傳承動機與實踐相結合,進而實現華語傳承的關鍵性環節。移民家庭的父母為了保留自己的祖裔語言而做出種種努力的行為構成了其家庭語言管理(斯波斯基2016:7)。本次調查顯示,家長綜合利用外援[ 斯波斯基(2016:32)指出,家長為了加強家庭語言管理活動,有時可能會尋求外援,而尋求外援的常見方法有3種:

(1)為兒童建立以語言為動機的玩伴群體;(2)為兒童建立以語言為取向的獨立學校(independent school);(3)采取各種方法來影響政府及其管轄的機構。]和家庭內部資源,幫助子女掌握族群語言。具體來說,大部分家長既聯合華人社團、華校、補習班等機構,為子女華語學習提供專業指導,又發動家庭成員積極參與,為子女營造家庭華語使用環境(見表9)。

家長對華語的管理行為也體現了族群語言的“溝通外功能”。部分家長在訪談中表示,他們小時候想學華語但沒有機會,現在通過詢問孩子的華語學習情況,檢查華文作業,從孩子那里學到了一些漢語拼音和華文字詞。聽孩子背唐詩、讀課文,家長感到開心自豪。這表明族群語言傳承有助于家庭成員的情感傳遞,構建家庭成員的集體記憶和族群語言文化認同,這正是族群語言“溝通外功能”的具體體現。此外,44%的家長在問卷中表示鼓勵孩子跟祖輩學說漢語方言,但問卷和訪談顯示,子女傳承漢語方言的意愿并不強烈,原因主要是漢語方言使用環境的萎縮、缺乏媒體和流行文化的

支持等。

調查顯示,大多數家長每月供子女學習華語的費用不高,約15~30美元,占其月收入的5%~10%。由于烏廊公立華校受柬埔寨華人理事總會管理和資助,學費低廉,[ 據烏廊啟華公立學校黃明忠校長介紹,目前啟華學校的學費收費情況是:幼兒園和小學一年級、二年級為50美元/學期,小學三年級至五年級為60美元/學期,六年級學費為75美元/學期,初中學費為100美元/學期。當地華人的月平均收入約為250~350美元,完全有能力負擔公立華校的學費。]如學生家庭困難還可為其減免學費。因此,盡管當地多數華人家庭經濟條件一般,但子女都有機會學習華語。

子女在華語學習和使用方面采用了多種途徑和方法,既有家長為其選擇或提供的,如表10的A、C、G、H選項,也有其出于喜愛而主動選擇的,如表10的B、D、E、F、I選項。這表明子女在學習華語時并非被動接受家長的指令安排,而是體現出了較強的自主性和學習興趣,這也印證了表8“子女學習華語的動機”調查中,“我對華語學習很感興趣”的選項得分居首的結論。

(四)家長和子女具備華語忠誠與族群認同

語言忠誠是指當第一語言或家庭語言的地位或傳承面臨真實的或感知到的威脅時,言語社團成員為維持其語言所付出的努力(Bowerman 2006)。語言忠誠可以在不同的場域或功能域有所呈現,比如家庭語言規劃中的母語保持和傳承(郭熙2017)。前文分析可見,家長和子女在動機及行為上都體現出積極主動傳承華語的特點,而且子女的華語使用頻率和華語能力較之家長都有所提高。這與家長和子女所具備的華語忠誠密切相關。

語言忠誠一般被看作一種語言態度,在多語社會和多語人的語言認同中發揮著決定性的作用(王春輝2018)。為此我們通過問卷分別調查了家長和子女的多語態度(見表11)。

由表11可知,無論是家長還是子女,對柬語和華語的態度都很積極,綜合分值均在4分以上。家長的多語態度按分值高低排列依次為:柬(4.19)>華(4.04)>方(3.60)=英(3.60)。子女的多語態度分值依次為:柬(4.39)>華(4.30)>英(3.97)>方(2.62)。這表明家長和子女同時具備柬語忠誠和華語忠誠。前者體現了國家公民對官方語言的忠誠,后者體現了跨國移民家庭對族群語言的忠誠。這也表明語言忠誠是跨國移民群體中的典型現象(王春輝2018)。

華語忠誠是華族語言認同的體現,其在范疇上應歸于族群認同的一種屬性(黃行2016)。族群認同是一個有層級、動態的系統,[ 本次調查我們采用了MEIM(The Multigroup Ethnic Identity Measure)族群認同五度量表(Phinney 1992 ;Roberts et al. 1999),并將其翻譯為柬華雙語版本發放。該量表共12題,每題滿分均為5分。其中第1、4、7題調查的是族群知覺,第3、5、12題調查的是族群態度,第2、8、10題調查的是族群行為模式,第6、9、11題調查的是族群歸屬感。]可分為“族群知覺、族群態度、族群行為模式、族群歸屬感”4個層級(劉慧2016)。問卷調查顯示,家長和子女族群認同的分項及綜合分值都在4.1分以上,表明其具有較強的族群認同感。家長的族群認同綜合分值為4.63分,分項分值依次為:族群知覺(4.72)>族群態度(4.67)>族群行為模式(4.56)>族群歸屬感(4.55)。66%的家長認為華族與高棉族的文化差異很大。我們通過訪談了解到,烏廊華人與高棉族通婚比例很低,多數家長具有華族文化優越感,希望子女與華人結婚。當地華人常以家庭為單位參加華族聚會,聚會時也會使用漢語方言或華語。

子女輩的族群認同感較父輩有所下降,但分值仍較高,綜合分值為4.19分,分項分值依次為:族群歸屬感(4.28)>族群行為模式(4.17)=族群態度(4.17)>族群知覺(4.15)。71.67%的子女表示最喜愛的語言是華語。所有受訪子女均表示最喜愛的節日為華族節日,如春節、元宵節、端午節等。他們都曾經或正在華校學習,喜愛華語流行文化。多數子女在訪談中表示,將來組建家庭后也會讓孩子學習華語。而族群語言的學習也有助于族群認同的建構。

我們還分別調查了家長和子女的個體身份認同[ “身份認同”是指個體成員對其所屬群體、階層、地域、民族、國家等多重社會身份的感知,以及對不同類型身份的認可度及接受度(劉慧2020)。],結果如圖1所示。

由圖1可知,受訪華人的身份認同具有多元、動態的特點。大部分家長和子女體現出復合性身份認同。家長中華人身份認同優先型占比最高(42%)。家長對子女的身份認同也與自己類似(圖2),但子女問卷結果(圖3)卻顯示,子女中“華-柬”身份認同并重型占比最高(36.7%)。子女對所在國公民的身份認同感較之父輩明顯增強,但其對華族的身份認同也維持在較高水平,85%的子女都認可或優先認可自己的華人身份。

五、柬埔寨華語傳承的民族志個案

少數族群語言傳承研究,只有結合傳承者的具體經驗,才能深入了解其特點及動因。阿龍的自傳式民族志文本從個體成長的視角,提供了深入了解華語傳承的個案材料。

阿龍父母在其出生時就已離婚,阿龍一直和母親一起生活。母親會說潮州話,不會說華語;父親則潮州話和華語都較好,華語忠誠度很高。盡管阿龍不在他身邊,但他仍然很重視并關心阿龍的華文教育。

(1)我爸爸告訴媽媽說:“我的兒子不能這樣。每天放牛、賭博打牌、東跑西跑、東游西蕩,沒有人管,這不行。他一定要上課,而且要上的是華校。……阿龍不去學習漢語,他不是我的兒子,你想個辦法吧。”……這時我只想見到我爸爸,什么都沒有想,馬上回答說:“媽媽我要去上學。”

由文段(1)可知,阿龍年幼時,父親運用家長的權威來管理兒子的華語學習,告誡兒子“一定要上課,而且要上的是華校”,還將阿龍學習華語作為維系父子關系的重要條件。阿龍受父親影響,意識到華語學習的重要性。

(2)我來華留學之前,媽媽對我說:“不管發生什么事,我不會給你到中國去的。”爸爸也對我說:“如果你不能去中國留學,你必須到金邊孔子學院學習。”我爸爸為了我能受到華文教育,不但多次幫我申請,還跟媽媽解釋,說服了媽媽。因為爸爸多次出面,我終于能來華留學了。

由文段(2)可知,母親本來舍不得讓兒子遠赴中國讀書,但父親最終說服了母親。阿龍能夠來華讀完華文教育系的本科課程,與家庭尤其是父親的支持和幫助是密不可分的。

(3)老天有眼,讓我能到華校學習中文,接受華文教育,能有中文名字,能有跟爸爸一樣的姓。……開始上第一課,人、口、頭、刀、天、地、日、月等等。下課之前老師還說:“在家靠父母,出門靠朋友,在家有媽媽,在學校有老師,老師就是你們的第二個母親。有什么事,盡管跟老師說,老師很樂意幫你們。”

由文段(3)可知,華語不僅有交際功能,還是維系華人家庭和華族成員情感的重要紐帶。阿龍最初學習華語的動因就是希望能夠經常見到父親。他因為學習華語而有了中文名字,有了和父親一樣的姓氏,父子間的情感聯系更緊密,家族的身份認同感和華語忠誠度更強。

(4)華校是我的家,華文教育是我的母親,沒有華文教育就沒有了我,沒有華文教育就沒有熱愛學習的我。華文教育不但幫助了我,也幫助了許多柬埔寨華人華僑,連柬埔寨本地人也幫助了許多。

由文段(3)(4)可知,阿龍第一次上華語課時,老師用“家庭、母親”等與親情有關的詞語來比喻華校和師生之間的關系,這種比喻符合學習者和華語之間的情感聯系,有助于增強華人青少年對華語的親近感。十多年之后,當阿龍在中國留學并撰寫此文時,他也用“家、母親、熱愛”等詞語,表達了其對華校和華文教育強烈的情感認同。這也表明華語傳承和漢語傳播的對象和功能不完全相同。

(5)學習漢語對我來說很重要。每次來到學校,我都很開心。到了學校,就有老師來教育我,指導我,讓我學習更多的知識。……“德育”課是民生中學的校長教我們的。我還記得,他教的是:“忠、孝、仁、愛、禮、義、廉、恥”“先預習,后復習,溫習,專心聽課,做作業,交作業”,就是這些。他教的內容不多,但我覺得太有意思了。到了現在我們每個同學還是忘不掉。我們都記得他,尊重他,佩服他,感謝他。

由文段(5)可知,華文教育作為華族傳承族群語言文化的重要手段,不僅教授華語,也重視學生的德育、美育修養和中華文化知識的掌握。德學兼備的華文老師對學生的正面影響是非常大的,阿龍用“記得他,尊重他,佩服他,感謝他”來表達對民生中學校長的敬愛之情。這種模范和榜樣的力量對阿龍從事華文教育工作產生了潛移默化的影響。

(6)柬文學校和華文學校學習時間有很大的沖突。1995年烏廊華校復辦以來,來校學習中文的學生都受到這件事的影響。為了學好中文,他們迫不得已放棄了學習柬文的機會。我也跟他們差不多,但是我還是走出來了,現在暨南大學華文學院學習。

由文段(6)可知,當國家的語言教育規劃與族群的語言教育規劃發生矛盾時,即面對柬校和華校上課時間沖突的問題,華族語言規劃的影響力占了上風,包括阿龍在內的大部分華人學生選擇了放棄柬語、學習華語,但他們也因無法兼顧華語忠誠和柬語忠誠而感到矛盾。

(7)我雖然不喜歡說話,但我喜歡寫作。剛來暨大華文學院的時候,我很關注畢業論文的事情。聽說畢業生寫畢業論文只需要1萬個字就能畢業。到了第一次寒假,我毫不猶豫地寫了1萬多個字,然后交給老師。老師說:“那么厲害。”我說:“哪里,哪里。”

由文段(7)可知,阿龍作為柬埔寨土生土長的第四代華人,在家庭的幫助和自身的努力之下,華語能力得到了全面提升,使用華語的自信心也明顯增強。

(8)近年來,柬華總會果斷進行教育改革,在辦好華文教學的同時,對學生進行正規的柬文英文教育。另一方面,總會帶領華人積極參加各類賑災活動,出錢出力,贏得了當地人民的尊敬與信賴,更為增進柬中兩國的經貿合作起到了溝通橋梁的作用。

由文段(8)可知,阿龍高度肯定了柬華總會在華文教育等方面所做的改革和貢獻。華人家庭和社團以實際行動為華人青少年傳承華族語言文化、融入當地社會樹立了榜樣。

在本文撰寫期間,我們再次對阿龍進行了訪談。當被問及柬埔寨華文教師待遇不太好,為什么他還要堅持在華校工作時,他說一是因為他是華人,熱愛華語和華文教育;二是因為父親的囑咐和華社前輩的影響,他希望像他們一樣,把華語傳承下去。

六、華語傳承的影響因素

(一)華族的自我賦能

從前文所述受訪家庭語言規劃情況來看,華族作為移居海外的少數族群,其族群語言傳承的關鍵在于華人的自我賦能與活態傳承。曹云華(2020)強調,華文教育要真正能夠在一個國家扎根,最重要的還是依靠當地華僑華人自己的力量。

本次調研顯示,雖然華語并非柬埔寨官方語言,華文教育尚未納入柬埔寨國民教育體系,華僑華人也僅占柬埔寨總人口的6.5%,但華族具備華語忠誠,對族群語言文化及華人身份也具有較強的認同感和優越感。華人家庭、華人社團、華文學校形成“華語傳承聯盟”,努力實現華語在日常語境中的使用,共同維持華語的活力和韌力。

家庭是母語傳承最初的搖籃和最后的堡壘。20世紀70~90年代,受政治運動影響,華人不能在任何場合使用族群語言,但仍有華人冒著被監禁的風險在家中教授華文(楊豪1999:2)。本次調查顯示,受訪家庭主動進行華語管理,華人青少年華語能力提高,華語使用頻率增加,華語傳承已逐漸復蘇。

華校是培養青少年傳承華族語言文化的專業機構,它可以推動華語在家庭、社區等環境下的活態傳承,也能實現華人青少年接受增益式的雙語教育,即在掌握柬語的同時也能傳承華語。柬埔寨華校多為半日制,教學媒介語以華語為主(鄭通濤,蔣有經,陳榮嵐2014)。目前烏廊多數華人青少年同時就讀柬校和華校。我們實地考察了烏廊公立啟華學校并進行了課堂觀察,該校采用沉浸式為主、半沉浸式為輔的華語教學。[ 烏廊公立啟華學校設有華文幼兒園、小學、初中和夜校。在幼兒園和小學低年級階段采用半沉浸式華語教學,小學高年級、初中、夜校采用沉浸式為主的華語教學。課程涵蓋華語聽說讀寫技能訓練,和《三字經》、數學、音樂、漢語水平考試(HSK)、硬筆書法等課程。此外還開設了用華柬雙語講授的電腦課、中柬翻譯等。華族新生代在接受華語和中華文化教育的同時,也學會了一些實用技能。近年來在柬華理事會和祖籍國企業及公益組織的幫助下,校園環境和軟硬件設施有了較大改善。]沉浸式的語言教學相對于每周僅有幾節課的點滴喂養式語言教學而言,更有助于青少年成長為增益式的雙語使用者,使族群語言和當地語言共存共榮(貝克2008:201)。

華人社團是華人家庭和華校傳承華語的指揮部和堅強后盾。柬華總會與各分會把建設華校、發展華文教育事業作為主要任務(方僑生2020),還與中國海外交流協會、國務院僑辦等部門合作,共同推進華校建設、師資培訓、教材編寫等事業的發展(野澤知弘2012)。

(二)華語的聲望價值及華語新媒體的傳播

烏廊地區的華語傳承與全球華語的傳播密切相關。隨著中國經濟的發展和國際影響力的增強,華語在全球范圍內的聲望和價值持續提升,在觀念層面上增強了世界華人的凝聚力和認同感,在實踐層面上推動了各地華語的傳承傳播以及交流互動(郭熙2006;李宇明2017)。此外,網絡全球化時代,華語新媒體在世界各地廣泛傳播,華人青少年常使用手機、電腦等新媒體收聽收看華語歌曲、影視劇及綜藝節目,對華語流行文化的喜愛也成為其學習和使用華語的動力。

(三)華語韌力與華語傳承的相互影響

語言韌力是在語言活力概念的基礎上提出的。語言活力著眼于語言當前的狀態,其評估框架客觀細致全面,但也存在單語思維、缺乏歷史深度、預測性弱等不足。語言韌力更關注語言的長遠發展趨勢,重視語言認同等主觀因素,可用于描述某種語言在逆境下適應環境甚至茁壯成長的能力(方小兵2020)。縱觀柬埔寨乃至東南亞地區華文教育數落數起的曲折發展史,我們認為從語言韌力的角度考察東南亞地區華語現狀并預測其未來發展可能更為合適。

語言韌力可以從心理韌力和生態韌力兩方面考察。心理韌力是與民族精神、文化傳統、語言忠誠度等因素相關的主觀語言活力(方小兵2020)。結合本次調研結果和柬埔寨華文教育的文獻資料可知,柬埔寨華族具備華語忠誠和族群認同,華語傳承聯盟將傳承族群語言文化視為己任,并落實到行動上。子女的華語能力和華語使用頻率較父輩有明顯提升,對華語圈的流行文化也很喜愛。方僑生(2020)也指出,從華人的觀念來講,華文教育不單單是學習一門語言,而是傳承文化,培養華人的思維與智慧。

生態韌力是移民等流動人群對語言環境的抗壓力。從近代至今柬埔寨華文教育曲折的發展歷程可以看出,當地華族在傳承族群語言文化時具有較強的抗壓能力和主觀能動性。柬埔寨華族經歷了政府禁用華文、種族屠殺和強迫同化,族群語言傳承被迫中斷長達20余年。在政府利好政策出臺之后,華族迅速復辦華校,辦學規模不斷擴大,辦學體系日趨完善。截至2019年,柬華理事總會及下屬分會共開辦華文學校58所,共有華文教師1200余人,學生約5.5萬人。金邊的端華學校已成為東南亞地區規模最大的華文學校。2021年1月,柬華理事總會下屬潮州會館興建的柬埔寨第一所華文大學——“端華大學”主體結構建設已基本完成。在華人的努力下,柬埔寨即將形成從幼兒園到小學、中學直至大學的完整的華文教育體系。

綜上,烏廊地區乃至柬埔寨華語的語言韌力處于較高水平,而且華語傳承和華語韌力之間是相互影響的,華語韌力使華族在面臨種種挫折困難時仍堅持傳承華語,而華語傳承的延續也增強了華語的韌力。

(四)中柬兩國的友好關系與經貿合作

20世紀90年代初,柬埔寨政府推行經濟開放、文化多元的政策,對華人開展華文教育也由禁止轉為允許,并曾給予過一些財力物力的支持(楊豪1999:5;野澤知弘2011)。2010年起中國和柬埔寨建立了全面戰略合作伙伴關系。近年來,中國既是柬埔寨第一大援助國和貿易伙伴,也是柬埔寨國際游客的第一大來源國。柬埔寨政府積極響應“一帶一路”倡議,與中國簽署了多領域合作協議。中資企業在柬埔寨投資辦廠,急需大量柬華雙語人才且薪酬待遇較好,柬埔寨民眾也因此更重視華語的學習。華文教育的普及已成為柬埔寨國家競爭力的重要組成部分(方僑生2020)。

七、結 語

本文實地調研了柬埔寨實居省烏廊市華人家庭的語言規劃,分析其傳承華語的態度及行為。結果顯示,華人家庭在華語傳承中起著留根育苗的重要作用。具體而言可概括為3個方面:(1)觀念影響。父母利用家長的權威影響子女的語言意識,讓子女從小接受華文教育,并逐漸形成華語忠誠和華族認同。(2)資源引入。家庭與華校、華社相輔相成,為青少年提供專業的華語教育機構,鼓勵子女在家庭及族群交際環境中使用華語,發揮華語的溝通外功能,實現活態傳承。(3)監督管理。大部分家長在日常生活中都關心、督促子女學習華語,支持子女完成初高中甚至本科及研究生階段的華語學習,保證了華語傳承的代際延續。此外,子女學習華語時的主觀能動性也不容忽視。除在華校學習之外,他們與兄弟姐妹和同學交流時會使用華語,也喜愛觀看華語媒體的節目,華語能力較父輩有所提高。

柬埔寨華族的華語傳承經歷了由盛及衰、重又復蘇的復雜歷程,在某種意義上可視為移民型少數族群語言歷經挫折后恢復傳承,并向復興道路發展的一個案例。杰拉德·羅謝等(2019)指出,語言復興總是以人而非語言為中心,對特定社區的語言復興民族志研究是未來語言復興研究的方向之一。上述觀點及思路值得海外華語傳承研究借鑒。未來包括華人家庭語言規劃在內的華語傳承研究應重視以下兩點:一是深入海外華人社區進行田野調查,考察當地的社會環境、華人的語言意識、語言實踐及認同情況;二是突破語言中心論的研究方法(斯波斯基2016:14),采用跨學科的理論方法。站在華語傳播的高度,今后華語傳承研究應采用跨學科的理論方法,分析各類因素對華語傳承的影響,歸納華語傳承的普遍機制。就我們目前實地調研情況看,東南亞各國華族的語言傳承與語言韌力各不相同,與華族內部特點、語言文化生態、政治、經濟、媒體、宗教等因素有關。這需要我們綜合全球化、本土化、區域化的視角,進行深入細致的研究。

參考文獻

白 娟 2019 《華文教育中的家庭語言政策驅動機制和影響分析》,《語言戰略研究》第4期。

博納德·斯波斯基 2016 《語言管理》,張治國譯、劉海濤審訂,北京:商務印書館。

曹云華 2020 《全球化,區域化與本土化視野下的東南亞華文教育》,《八桂僑刊》第1期。

方僑生 2020 《華文教育的普及是柬埔寨國家競爭力的重要組成部分》,《柬華日報》9月26日第1版。

方小兵 2020 《從語言活力到語言韌力:語言生態評估理念的優化》,《云南師范大學學報(哲學社會科學版)》第1期。

符氣志 2013 《柬埔寨華文教育現狀和發展趨勢》,《國際漢語教育研究》第2輯,北京:高等教育出版社。

郭 熙 2006 《論華語研究》,《語言文字應用》第2期。

郭 熙 2017 《論祖語與祖語傳承》,《語言戰略研究》第3期。

郭 熙,劉 慧,李計偉 2020 《論海外華語資源的搶救性整理和保護》,《云南師范大學學報(哲學社會科版)》第2期。

郭 熙,王文豪 2018 《論華語研究與華文教育的銜接》,《語言文字應用》第2期。

郝瑜鑫,王 琳,王乙棋 2020 《印尼華人母語使用情況調查:代際差異的比較》,載賈益民等主編《華僑華人研究報告(2020)》,北京:社會科學文獻出版社。

黃 行 2016 《論中國民族語言認同》,《語言戰略研究》第1期。

杰拉德·羅謝,琳恩·辛頓,萊納·胡斯 2019 《國際語言復興研究的理論和實踐》,《語言戰略研究》第3期。

康曉娟 2015 《海外華裔兒童華語學習,使用及其家庭語言規劃調查研究——以馬來西亞3~6歲華裔兒童家庭為例》,《語言文字應用》第2期。

科林·貝克 2008 《雙語與雙語教育概論》,甕燕珩譯,北京:中央民族大學出版社。

李春風 2021 《緬甸華人母語認同代際差異及成因》,《八桂僑刊》第1期。

李 嵬,祝 華 2017 《想象:跨國移居家庭傳承語維持與轉用的關鍵因素》,連美麗譯,《語言戰略研究》

第3期。

李宇明 2017 《大華語:全球華人的共同語》,《語言文字應用》第1期。

廖小健 1995 《戰后各國華僑華人政策》,廣州:暨南大學出版社。

林志忠 2008 《近百年來柬埔寨華校教育發展之探討》,《臺灣東南亞學刊》第2期。

劉 慧 2016 《印尼華族集聚區語言景觀與族群認同——以峇淡、坤甸、北干巴魯三地為例》,《語言戰略研究》第1期。

劉 慧 2020 《城中村語言景觀與農民工身份認同研究——以廣州石牌村為例》,《語言戰略研究》第4期。

沈 玲 2020 《馬來西亞華人家庭民族語言文字使用情況調查》,載賈益民等主編《華僑華人研究報告(2020)》,北京:社會科學文獻出版社。

王春輝 2018 《語言忠誠論》,《語言戰略研究》第3期。

王煥芝 2019 《“一帶一路”視閾下海外華文教育發展的動力機制與策略:以東南亞為中心的探討》,《海外華文教育》第3期。

楊 豪(執筆) 1999 《柬埔寨華文教育》,金邊:柬華理事總會。

野澤知弘 2011 《柬埔寨的華人社會——華人與新華僑的共生關系》,喬云譯,《南洋資料譯叢》第4期。

野澤知弘 2012 《柬埔寨的華人社會——華文教育的復興與發展》,喬云譯,《南洋資料譯從》第3期。

尹小榮,李國芳 2017 《國外家庭語言規劃研究綜述(2000—2016)》,《語言戰略研究》第6期。

鄭棉發 2018 《烏廊市柬華理事會就職典禮暨“華文教師培訓班結業儀式”隆重舉行》,《柬華日報》1月16日第1版。

鄭通濤,蔣有經,陳榮嵐 2014 《東南亞漢語教學年度報告之二》,《海外華文教育》第2期。

周 月,羅安迪 2020 《中柬教育合作的現狀與挑戰》,《南亞東南亞研究》第4期。

Bowerman, S. 2006. Language loyalty. In K. Brown (Ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics (2nd edn.). New York: Elsevier Science.

Chrisp, S. 2005. Maori intergenerational language transmission. International Journal of the Sociology of Language 172, 149?181.

Fennel, D. 1980. Can a shrinking linguistic minority be saved? Lessons from the Irish experience. In E. Haugen, J. D. McClure & D. Thompson (Eds.), Minority Languages Today, 32?39. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Fishman, J. A. 1991. Reversing Language Shift. Clevedon: Multilingual Matters.

Phinney, J. 1992. The multigroup ethnic identity measure: A new scale for use with adolescents and young adults from diverse groups. Journal of Adolescent Research 7, 156?176.

Roberts, R. E., J. S. Phinney, L. C. Masse, et al. 1999. The structure of ethnic identity in young adolescents from diverse ethnocultural groups. Journal of Early Adolescence 19, 301?322.

Thieberger, N. 1990. Language maintenance: Why bother? Multilingua 9(4), 333?358.

責任編輯:韓 暢