農村居民網絡消費特征及分析

李正杰 李琳 廖夢潔 楊茗之 張奧博

摘 要:本文基于對吉林省德惠市周圍5個村莊問卷調查結果,分析了農村地區網絡消費現狀。研究表明,收入水平、年齡、受教育程度及物流便利程度是影響農村地區網絡消費水平的主要原因。據此本文建議應拓寬農村地區收入來源,確保農村基礎教育普及程度,并加大農村地區物流配套設施建設。

關鍵詞:網絡消費;農村;實地調研

引言:2015年6月至2020年5月,我國網民總數從6.88億增長至9.04億,同比增長31.4%,同期農村地區網民數量從1.89億躍升至2.5億,同比增長32.3%。淘寶、京東等網絡電商平穩發展,以快手、抖音等平臺為依托的直播帶貨的規模亦迎來了井噴式增長,但農村居民網絡消費普及程度始終有限。新冠疫情沖擊下,網絡在居民生活中的重要程度有所提升,在新的背景下,農村居民的網絡消費情況具備研究價值。

一、農村居民網絡消費的調研情況

1.調研目的

城鄉二元經濟結構始終是我國重要的經濟問題,在網絡消費上則表現為城鄉居民網絡消費頻次、數量差異,但已有研究中涉及農村居民網絡消費的文章較少,因此本文借鑒已有研究,對吉林省興旺莊屯等五個村莊的居民開展問卷調查,并結合數據對吉林省的農村居民網絡消費特征進行分析,填補這一領域的研究空白。

2.調研方式及對象

本次調研以吉林省德惠市為中心,輻射至周邊五個村莊,分別為興旺莊屯、崔家堡子村、向陽村、石磨村、東風村。調研的對象為上述村莊常住成年農村居民,調查方式為實際發放問卷,并對重點對象進行訪談。

3.調研實施情況

(1)問卷設計。本次調研的問卷分為三大板塊,即個體基本情況、個體網絡消費客觀情況、個體對網絡消費的主觀認識及態度。①個體基本情況。為初步了解被調查對象的基本情況,問卷設計了“性別、年齡、婚姻狀況、學歷、職業及平均月收入”等基本的人口學指標,目的是基于基本指標對農村居民的網絡消費特征進行分類分析,進而有依據地進行成因分析。②個體的網絡消費客觀情況。為從客觀角度認識居民的網絡消費情況,問卷設定了“是否進行網絡消費、網絡消費頻率、網絡消費月均支出金額”等一系列層層遞進的問題,既能有效收集所需信息,又保證了問卷填寫的流暢度。③個體對網絡消費的主觀認識及態度。農村居民對網絡消費的主觀認知程度亦是影響其是否參與網絡消費的重要因素,因此本部分設計了個體對居住地網絡相關基礎設施的滿意程度、對當地線下實體店鋪商品種類的滿意度、對當地物流運輸服務的滿意度、對網絡消費的復雜程度的評價等問題,并將每個問題劃分為五個等級。

(2)問卷實施。實地調研階段先后前往五個村莊,共發放問卷305份,回收問卷279份,其中有效問卷221份,為分析吉林省居民的真實網絡消費情況提供了一手資料。

二、農村居民網絡消費現狀調查結果及分析

1.調查對象信息統計

對于221份有效問卷的調查對象,若按性別劃分,包括男性86人,占比38.91%;女性135人,占比61.09%。分析發現,性別因素對是否網絡消費的影響并不明顯,兩性對網絡消費的接受度受其他因素影響可能性更大。

年齡與是否進行網購密切相關,參與網購的比例隨年齡增長逐漸降低。值得注意的是,受訪農村地區18歲-35歲年齡段群體數量在受訪總體中所占比例最小,而46周歲以上年齡段居民在總體中占比超過60%,意味著農村地區存在青壯年人口流失現象,在一定程度上制約了網絡消費在鄉村地區的普及程度。

按照學歷劃分,受訪村民學歷為小學及以下的占比最大,其中64.2%從未參與網絡消費。與之相比,具備高中及以上學歷的農村居民網絡消費的參與程度較高,超過90%。即受教育程度與網絡消費參與度正相關,較高的教育水平對村民嘗試網絡消費起到正向推動作用。

若按職業劃分,務工和從事其他行業的村民對網絡消費的認可程度普遍高于務農群體,其歸因于此類群體與城鎮地區居民及其生活方式的接觸相對較多,且多數在返回農村地區生活后保留定期進行網絡消費的生活習慣。可見職業導致的生活方式差異也對網絡消費行為產生顯著的影響。

按照收入水平,可發現受訪農村居民人均月收入差別較大,收入水平與網絡消費行為呈正相關較大,即參與網絡消費的比例隨其收入水平提升呈逐漸增長趨勢。結合走訪結果,收入水平較低的群體普遍表示其日常購物需求基本可以在當地商店、集市等銷售場所得到滿足,因此甚少考慮通過網購滿足其額外消費需求。而收入水平較高的居民表示,除日常必需品消費之外,其傾向于通過網絡購物購買較為新穎的產品。

2.網絡消費行為特征的信息描述

消費金額方面,農村居民月網絡消費金額較為集中,體現為月網絡購物金額位于300元-1000元的群體合計占比超60%,而消費金額過低或過高的居民僅為7%左右。對比網絡購物金額與收入金額,發現二者存在較強的正相關關系。

消費頻次方面,每月1-3次和11-20次網絡消費的農村居民比例較高。走訪發現,前者購物習慣較為穩定,定期通過網絡購物購買固定的生活必需品;而后者則傾向于不斷嘗試新的產品,以提升購物體驗。對比網絡購物次數與收入金額,可以發現農村居民的消費次數與收入水平呈正相關。

3.對當地網絡基礎設施滿意程度

結果顯示,進行網購的農村居民對當地網絡基礎設施整體較為滿意,但感覺“不滿意”和“非常不滿意”的人數合計仍超過20%,意味著農村網絡基礎設施仍存在提升空間。

4.對當地物流運輸狀況的滿意度

結果顯示,進行網購的農村居民群體對當地物流運輸便利程度的評價普遍較高。但仍有11.11%的受訪者對運輸基礎設施不滿意,有5.56%的受訪者表示非常不滿意,意味著農村地區物流運輸設施仍有改進之處。

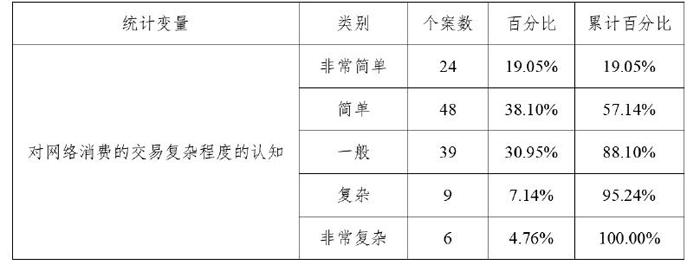

5.對網絡消費的交易復雜程度的認知

結果顯示,大多數農村網絡消費者認為網購交易過程并不復雜,少數認為此種消費方式復雜或過于復雜的群體,其教育程度往往有限且年齡較大。年齡和受教育程度是主觀上影響居民是否參與網絡消費的重要原因。

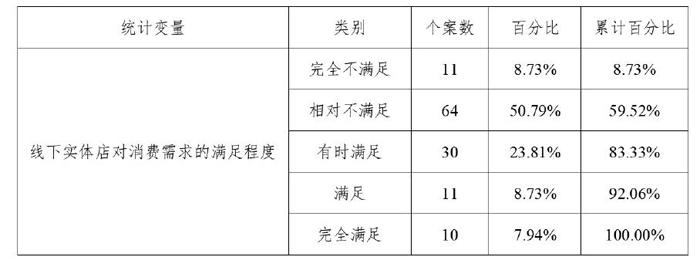

6.對線下實體店消費的滿意程度

數據顯示,絕大多數進行網絡消費的農村居民認為線下實體店消費不能滿足其消費需求,據此可以推斷網絡購物和線下商店存在一定程度的互補性,意味著農村居民進行網絡消費可以增加其所購物品種的多樣性。

三、研究與展望

1.農村居民消費存在的主要問題

基于對研究結果的分析與討論,可以發現農村居民網絡消費行為主要影響因素有收入、年齡、受教育水平,以及物流便利程度。

(1)個人收入對農村居民網絡消費的影響。分析結果表明,收入是影響居民網絡消費的最主要原因。收入水平直接決定了農村居民網絡消費能力,對其消費種類、金額,以及消費意愿產生影響。近年來,我國農村地區人民收入水平有所提高,這在一定程度上提升了農村居民的消費要求。但大多數地區依然面臨著城鄉之間和農村內部收入差距較大的問題。

(2)居民受教育程度對消費的影響。農村居民的受教育水平對網絡消費接受程度、消費頻率和金額等均具備較大的影響。通常隨著受教育程度的提高,消費者對于網絡購物積極性更高;同時其所購買的商品種類和樣式更加豐富,此時線下實體店可能無法滿足其多元化需求。而相對于城鎮地區居民,農村居民受教育水平普遍較低,對網絡消費的主觀認知和接受能力有限,這在一定程度上限制了網絡消費行為。

(3)物流服務的便利程度對消費的影響。影響農民網絡消費的一個重要因素是農村物流服務的不完善,即物流網絡的廣度和深度較低。相較于城鎮,多數農村地區物流網點較少,存在取快遞不方便、取快遞距離甚至超過去鎮上實體店購買等現象,阻礙了農村居民網絡消費。

2.對策建議

針對前述分析,本文從宏微觀的角度出發,提出如下對策和建議:

(1)拓寬農村居民收入來源,增加農民收入。對于務農群體,可以通過孤立經濟性作物生產、利用“保險+金融”對沖價格風險等方法,提升收入數量和穩定性。產品銷售方面,可以嘗試利用電商擴大農產品銷售渠道。此外,還可以優化農村勞動力配置、鼓勵農村勞動力更多地投入非農產業。

(2)確保農村基礎教育普遍實施。一方面,可以加大鄉村教師工資收入與相關補貼,吸引更多教師投入農村教育。另一方面,可以加強對農村學校的現代化建設,適當增加現代信息科技設備在農村地區的分配。對于成年群體,可通過職業教育提升其受教育程度。

(3)加強農村基礎設施建設。農村基礎設施建設不僅包括交通設施設備的建設,也涵蓋互聯網通信方面的信息基礎建設。具體而言,應著力增強農村地區的互聯網信號覆蓋與穩定性。對于配套物流設施不完善的問題,有關部門應予以重視,可嘗試通過補貼方式,引導民營物流公司于農村地區建設物流網點。

參考文獻:

[1]陳玲.網絡經濟發展與農村居民消費升級關系的實證分析[J].商業經濟研究,2019(16).

[2]顧麗萍.我國農村網購消費的特征[J].經濟研究參考,2017(12).

[3]趙華榮.網絡購物對農村居民消費水平和消費結構的影響分析——以江淮農村地區為例[J].農家參謀,2019(04):47-48.

作者簡介:李正杰(1999.08- ),男,漢族,山東煙臺人,吉林大學經濟學院,本科在讀,研究方向:公司金融、農村金融;李琳(1999.10- ),女,漢族,山東聊城人,吉林大學經濟學院,本科在讀,研究方向:國際金融、農村金融;廖夢潔(2000.09- ),女,漢族,福建龍巖人,吉林大學經濟學院,本科在讀,研究方向:城鄉區域發展;楊茗之(2000.07- ),女,回族,吉林吉林人,吉林大學經濟學院,本科在讀,研究方向:世界經濟、區域經濟學;張奧博(1999.12- ),男,漢族,陜西西安人,吉林大學經濟學院,本科在讀,研究方向:公司金融、區域經濟學