國土空間規劃“三區三線”劃定探索與分析——以威海市為例

周勇鋼 (合肥新站高新區重點工程建設中心,安徽 合肥 230000)

0 引言

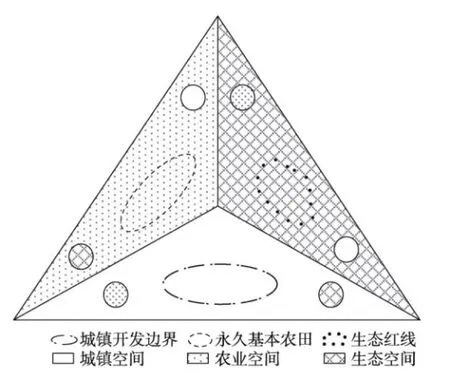

隨著現代化進程的不斷加快,國家針對各項領域都有了更深層次的戰略目標及發展規劃。在當前國土空間規劃大背景下,城市規劃領域也發生了重大變革,開始朝著數據化、一體化方向發展。國土空間規劃的本質就是進行國土空間適宜性評價和資源環境承載力評價,然后綜合評價結果劃定三區三線的范圍,三區指城鎮空間、農業空間、生態空間,三線指生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界。

對國土空間規劃“三區三線”的合理劃定是國家及相關政府部門當前工作的重點,探索分析劃定方法具有非常重要的理論意義與實踐意義。

1 研究背景

1.1 對城市進行合理規劃的重要性

國家及各政府部門要以提高人民生活質量為前提,以推動國家現代化進程為要求,以促進經濟發展為根本,做好城市規劃工作。要注重社會效益、經濟效益、生態效益三者統一,堅持以人為本,倡導綠色的生活方式,實現對城市資源的有效利用和合理配置,為提升國家整體水平打下堅實基礎。

國土空間規劃是新時代背景下結合我國實際發展而提出的一張偉大藍圖,對城市進行合理的規劃是推動國家向前發展的重要舉措。

1.2 國土空間規劃背景下城市規劃存在的問題

1.2.1 相關部門的監管不到位

對于各個環節中的銜接過程沒有做到位的問題,需要從當地實際出發,結合現實因素合理地制定規劃方案,而不是按照要求不注重客觀因素的制約必須完成。

1.2.2 規劃愿景過于理想化

城市規劃是為了通過統一有效的規劃管理,實現經濟效益、生活質量等方面的穩步提高,在對城市資源合理有效利用的基礎上進行城市功能區的劃分,充分使得效益最大化。

1.2.3 對環境保護不夠重視

環境是居民賴以生存的條件,人口數量的增加使得資源環境承載壓力增大,全球變暖和人類工業活動產生碳排放正在慢慢地影響環境氣候,各種極端天氣接踵而來,應該重視環境保護問題。

1.2.4 沒有充分發揮公眾參與

群眾是城市服務的對象,然而在城市規劃工作開展過程中,政府有關部門卻很容易忽視民意的重要性。要以提高人民滿意度為工作的宗旨,確保城市規劃與人民生活需求相契合。

1.3 三區三線之間的相互關系

在國土空間規劃中,三區三線范圍和界線的確定既是工作中的重點,也是工作中的難點,需要綜合考慮多方面的因素,結合用地適宜性評價和土地、氣候數據等數據綜合部署,確保三區三線之間的空間關系協調合理。

如圖1所示,具體劃定原則如下:

圖1 三區三線相互關系

①三區之間應當做到互相不交叉重疊,且覆蓋整個國土空間范圍;

②三線之間應當互不交叉;

③三線應當在三區范圍之內;

④單個區內只有含一個與之對應的線,允許含有其他空間斑塊。

2 研究區概況與數據來源

2.1 研究區概況

威海市山東部,北、東、南三面臨海,海岸線總長約985.9km,素有“三分陸地七分海,兩山兩水六分田”之名。總面積5797km2,其中市區面積777km2。

威海地理位置優越,距離日本和韓國較近,是中國第一批沿海開放城市,第一個國家衛生城市,也是國家園林城市之一。

根據三調初始數據可知:威海市全域 國 土 空 間 15316.6km2,陸 域5534.8km2,其中農用地占78.5%,建設用地占14.3%,未利用地占7.2%。海域9781.8km2,大陸海岸線943.8km,海灣35處、海島185個,居全省第一。

2.2 數據來源

本文數據主要來源于2011年山東省海洋功能區劃、威海市土地利用總體規劃數據庫、威海市“三調”10月份上報數據以及威海市海岸線9月份修測過程稿等。

3 威海市三區三線劃定實踐

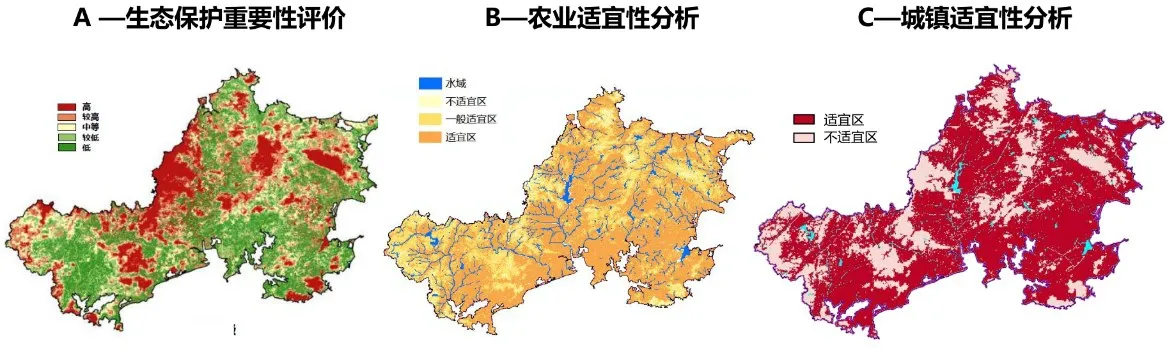

3.1 開展雙評價工作

雙評價工作包含資源環境承載力評價和資源環境承載力評價,雙評價是在現有數據的基礎上,運用科學嚴謹的方法對國土空間作出評價,相較于以往的主觀定性,更具有說服力和科學合理性。因此,雙評價的評價結果是劃定“三區三線”的依據,也是優化國土空間格局的基礎。

如圖2所示,在威海市案例中,對生態、農業和城鎮空間評價結果分別如下:

圖2 雙評價結果

①28.9%地區為生態保護極重要區,生態紅線的空間基礎,國土開發盡量避免的區域;

②農業承載能力整體較好,63.5%為農業生產適宜區,作為永久基本農田的優選區域;

③城鎮承載力整體較好,66.5%的區域為適宜城鎮建設。

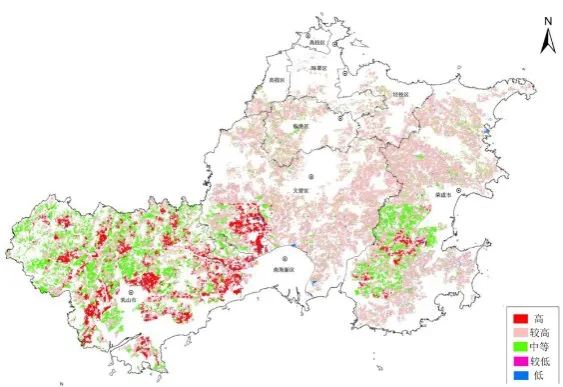

3.2 三區三線繪制結果

3.2.1 優先劃定生態保護紅線

山東威海市生態自然資源優勢突出,應當合理開發利用,構建通山達海的生態安全格局。推進煙威“一海兩山”區域共管,通山達海、藍綠相依。統籌山海林田島等類自然資源,提升生態環境質量,形成“一帶六廊多綠核”的山海格局。

如圖3所示,根據各區市、部門舉證,陸域生態保護紅線調整后面積為805.44km2,減少11.87km2,通過“占補平衡”實現總量不減少,海域生態保護紅線沖突圖斑面積為374.01km2,由省廳統一組織優化調整工作。

圖3 生態空間

3.2.2 正向優化永久基本農田

如圖4所示,農田是人們賴以生存的根本,也是國民經濟的命脈。應當結合資源優勢特色化發展,在都市產業方面,重點發展區域附近,規劃發展將并入城區。在藍色農業方面,重點打造濱海區域,主要位于靠近生產性海岸帶。在特色林果型方面,重點打造臨山區域,那里擁有種植林果的優質土壤。在現代農業方面,發展規模化都市農業。在休閑旅游型方面,推進一三產結合。

圖4 農業空間

要對接城鎮開發邊界劃定初步方案,結合永久基本農田質量評價,提出優化調整方案。還要結合三調初步成果,確定永久基本農田儲備區圖斑面積30666hm2(46萬畝),作為最終方案。

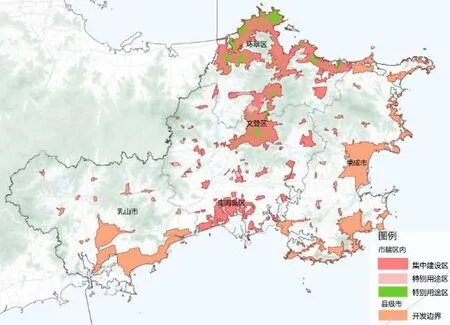

3.2.3 打造集約高效的城鎮空間

如圖5所示,根據水資源承載分析:特枯水年水資源承載上限為364萬人。綜合預測,2035年威海市常住人口320萬人~350萬人,城鎮化率80%~85%。打造中心強化、組團聚集的城鎮體系。

圖5 城鎮空間

推動形成“市級城區—縣級城區—重點鎮—一般鎮”四級網絡化城鎮體系。

市級城區:包括主城區、文登城區。

縣級城區:包括榮成城區、乳山城區、南海新區。

重點鎮:包括汪疃、大水泊、成山、俚島等多個重點發展的城鎮。

一般鎮:其余建制鎮區。

最終,市域城鎮開發邊界1126.32km2,占市域陸域總面積19.41%。

其中市轄區:城鎮集中建設區:534.0km2,占 84.9%。彈性發展區:31.0km2,占 4.9%。 特 別 用 途 區 :64.1km2,占10.2%。

4 總結與展望

4.1 總結

本文首先介紹了國土空間背景下的城市規劃發展現狀及問題,然后對國土空間規劃的主要內容和流程進行了簡單的闡述,重點解釋了三區三線之間的關系。然后以威海市國土空間規劃為實際案例,從前期的雙評價結果到最終的三區三線范圍劃定進行了詳細解讀。

4.2 國土空間規劃背景下的城市規劃發展趨勢

4.2.1 提高全局意識,實行規范化管理

政府相關部門需要提高全局意識,實行規范化的管理,對于工作中尚且薄弱的環節要及時地尋求有相關經驗的人員及時解決。對于城市規劃的基礎性工作可以適當地下發到地方部門,進行有效地監督管理,對于管理和規劃相互脫節的情況及時地改正,做好基礎性工作。

4.2.2 從實際出發,加大監督管理力度

相關政府部門應當結合本地區實際發展情況開展規劃工作,要考慮人民的建議和意見,了解他們的日常需求,從而促進城市規劃工作的有序開展,為完成城市規劃有個良好的鋪墊。相關政府部門要做好監督工作,加大監督管理力度,對于不合理的情況要及時制止并且采取相應的措施。

4.2.3 落實環保理念,建設綠色生態城市

要深入落實環保理念,將環保理念落實到各個環節。在利用各種資源時最先考慮可再生資源和無污染資源。在對資源的合理配置的基礎上建設綠色生態文明城市,提高國民的生活水平,實現社會經濟的穩步發展。