地鐵車站風亭異型基坑開挖支護結構變形數值分析

傅一棟 (中鐵十六局集團有限公司,北京 100018)

0 引言

基坑工程作為一種臨時工程,涉及眾多學科專業,包括巖土、結構、流體等領域。針對地鐵車站基坑施工穩定安全問題,當前國內外學者做了大量研究,包括理論分析、數據監測、施工控制技術、縮尺模型方法等。

國外對地鐵基坑變形安全問題關注較早,Goh(1994)為解決圍護結構剛度及嵌入深度取值問題,引入若干參數,提出計算基坑隆起變形的新方法;Hsieh(1998)對大量基坑監測曲線進行回歸分析,提出采用正態分布概率函數擬合手段預測新基坑變形的方法;Long(2001)收集并整理了大量深基坑監測數據,針對不同地質環境與特點進行分類總結,分析了不同基坑開挖深度、陽角系數、支撐剛度下等的基坑變形規律;Osman(2006)通過不排水直剪試驗獲得土體強度參數,依據塑性理論,提出基坑支護設計與變形預測方法。

國內有關地鐵基坑工程的研究起步雖稍晚,經多年努力探索亦取得不少成果。劉興旺(1999)等對上海、杭州等軟土地區多個地鐵基坑工程進行分析研究,發現基坑圍護結構水平位移峰值為開挖深度的0.2%~0.9%范圍,且軟土環境下峰值點鄰近基底;唐孟雄(1996)等推導了基坑圍護結構側移變形公式,同時根據圍護結構與地表沉降的關系推導地表沉降公式;李淑(2012)等對北京數十個地鐵基坑數據進行分析研究,研究發現基坑底邊沉降峰值主要受基坑開挖深度與圍護結構插入比影響,且大致分布于開挖深度的0.034%~0.316%,同時受時間與空間的影響。

目前關于地鐵基坑的研究對象多為規則基坑,對于異型基坑結構的研究尚不多見,由于基坑變形具有明顯的時空效應,前者所研究的技術成果難以直接應用于后者。結合合肥某地鐵車站風亭異型基坑工程,對該基坑異型特點及施工難點進行介紹,同時基于數值模擬結合工程監測手段,以風亭異型基坑圍護結構側移變形、鄰近基坑地表沉降及內支撐軸力為指標,開展地鐵車站風亭異型基坑開挖支護結構的穩定性研究。

1 工程概況

1.1 車站結構

1.1.1 主體結構

合肥某地鐵車站為地下島式結構,主體長度200.6m,采用明挖順作法施工,車站標準段結構寬度20.7m,頂板覆土2.9~3.2m,中心里程底板埋深約16.2m,采用地下二層單柱雙跨鋼筋混凝土框架結構,共計兩層,單層12m。

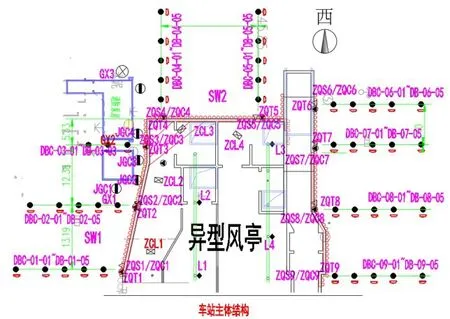

1.1.2 風亭異型平面結構

車站設有1、2號兩處風亭,均位于車站西側。其中2號風亭為常規狹長形。1號風亭原設計為矩形基坑,后為避免西南側路緣小區消防泵房,1號風亭基坑結構改設為不規則形狀,其中基坑西側寬度28.3m,東側41.5m,南側35.5m,北側45.5m,由于東西側基坑寬度差異較大,施工支護設計和施工安全環境較常規矩形基坑更為復雜危險。

2 工程難點

2.1 施工區內管線密布,情況復雜

由于車站位于黃山路與潛山路交叉口,地下管線較多,分布復雜,施工區范圍內包括電力管線、源水管、給水管、電信、燃氣、雨水、污水等重要管線縱橫交錯。

2.2 交通環境與鄰近建筑群復雜

車站位于兩相交城市主干道潛山路與黃山路下。潛山路為南北方向城市主干道,交通繁忙,規劃紅線寬45m,現狀為雙向4車道主道,兩合肥市軌道交通3號線工程側各設2個非機動車道,由綠化帶隔離。黃山路為東西方向道路,規劃紅線寬55m,現狀為雙向6車道主道,與潛山路十字相交,車站周邊建筑物較多。

圖1 異型風亭結構平面

圖2 交通環境圖

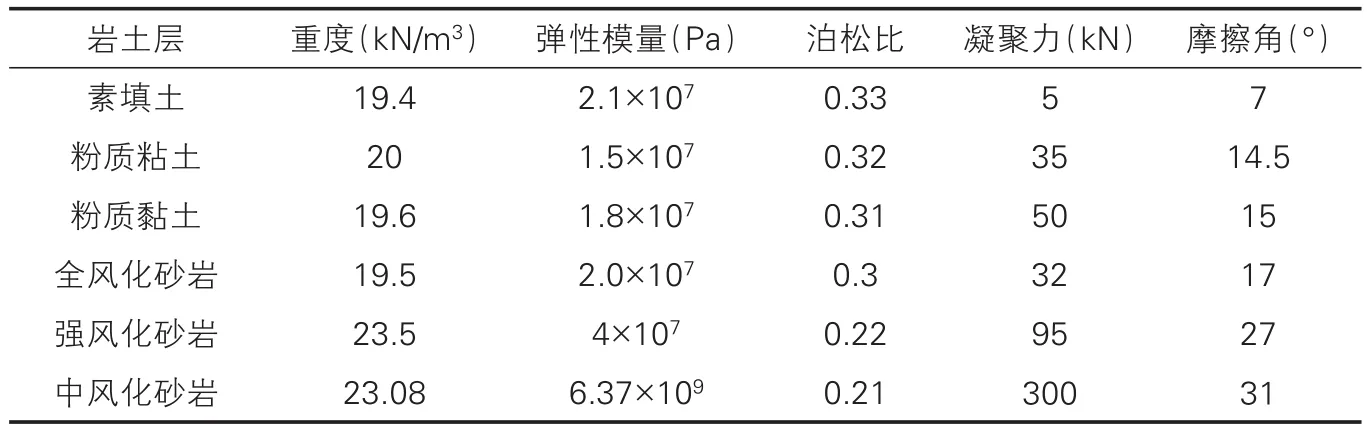

2.3 地質條件

車站所處地段為二級階地,崗地地貌,地形起伏,地面高程39.17~41.13m。車站場地土層自上而下主要為人工填筑土、黏土、全風化泥質巖、強風化泥質砂巖和中風化泥質砂巖,風化巖遇積水易淤泥化,降低施工安全性。地質巖性參數見表1。

3 異型風亭施工措施

3.1 開挖與支護方案

3.1.1 開挖方案

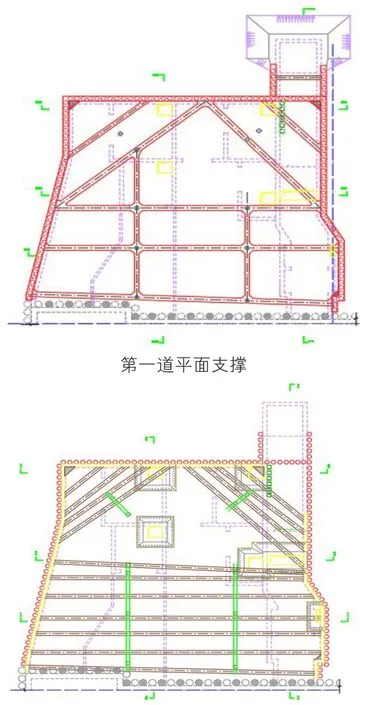

異型風亭采用一道混凝土支撐與一道鋼支撐。先行完成冠梁和第一道混凝土支撐施工,后進行土方開挖施工。

基坑開挖分三個階段:第一階段開挖西側支撐區域內土方,該范圍分兩個區段,采用兩臺套機械同時開挖,平行作業。橫向先開挖中間土體,后開挖兩側土,反壓土和坡道護坡采用噴漿防護;第二階段開挖中間部分土方(無支撐部分),采用三臺PC220型挖掘機同時作業,兩臺挖機在基坑內將土方分層分臺階開挖,并將開挖出的土方翻至基坑側面,由基坑上方挖掘機裝車,外運,剩余土體在臺階法無法轉出時,采用長臂挖機開挖出基坑,小挖機在基坑內配合;第三階段將東側支撐區域內土方開挖完畢。具體分為兩層開挖:

①第一層土方開挖

各區域由1臺PC220挖掘機開挖,開挖的土體由挖掘機倒到基坑外后由裝車外運。

②第二層土方開挖

待第一層土方開挖完畢后,采用拉馬槽的方式進入基坑深處,再開挖兩側反壓土,反壓土開挖完成后立即架設鋼支撐。

土體開挖平面及斷面詳見圖3、圖4。

圖3 土體開挖平面示意

圖4 土體開挖剖面示意

3.1.2 支護方案

1號異型風亭基坑圍護結構采用φ 600@900鉆孔灌注樁內支撐采用首道混凝土支撐+第二道鋼支撐,其中標準段開挖深度約10.31m,圍護樁插入深度約5.40m;集水井下沉段開挖深度約13.26m,圍護樁插入深度約5.45m。

基坑支護詳見圖5。

圖5 第二道基坑支護圖

3.2 施工質量控制

異型風亭鄰近主體結構,施工過程應嚴格把控圍護結構、支撐體系、土方開挖的施工質量,具體控制方法如下。

①基坑開挖過程及時進行基坑支護,減少暴露時間,同時基坑圍護結構與內支撐施工嚴格按照規范進行,過程中做好對圍護樁與鋼、混凝土結構支撐質量檢查工作。

②異型基坑開挖嚴格執行“分塊、分層、平衡、限時”四個要點,施工遵循“豎向分層、縱向分段、先支后挖”的原則,確保基坑開挖安全,減少和控制地面沉降變形;在施工監控數據指導下,基坑施工要求“快挖土、快支撐、快回筑”,以減少基坑暴露時間,以免風化巖遇水軟化,降低基坑穩定性。此外,各施工工序編制明確,施工程序和操作細則嚴格按規程操作。

地層力學參數表 表1

③風亭異型基坑設有一道混凝土支撐與一道鋼支撐,鋼支撐架設過程,應對混凝土支撐進行質量檢查,由于鋼支撐存在預應力,混凝土支撐質量缺陷對其軸力影響更為明顯。如圍護結構或周邊環境變形值較大(出現報警值),立即對變形大的測點左右約一倍坑深影響范圍內的圍護結構加強支撐,根據文獻[5],附加比設計規定的軸力再大10%的支撐力。基坑開挖到設計標高后立即施作墊層封閉基底,盡快地按設計澆筑混凝土結構,建立永久的平衡;減少基坑暴露時間。

4 基坑開挖支護結構受力變形特性數值分析

4.1 數值建模

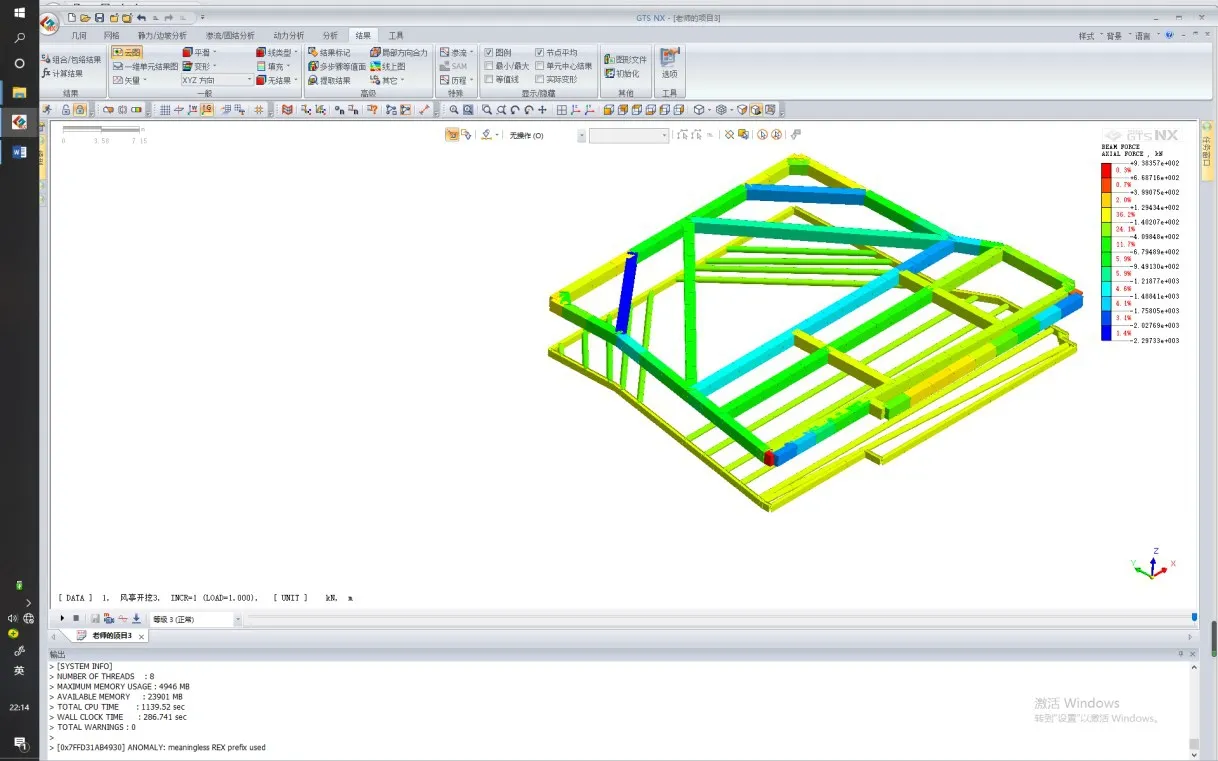

采用大型有限元軟件Midas GTS對此異型風亭基坑開挖過程進行三維數值模擬分析。基于圣維南原理及現有研究文獻表明,基坑開挖對周圍土體的影響范圍大致為3~5倍開挖寬度,3倍開挖深度。取土體邊界長為340m,寬為180m,深度為75m。整體模型網格如圖5。邊界條件為土體模型側面約束法向位移,底部約束為三個方向的位移。

圍護樁采用等剛度原則等效為地下連續墻。

土的本構模型采用修正摩爾—庫倫模型,圍護樁,鋼支撐,混凝土支撐,格構柱,鋼圍檁,抗拔樁,主體結構中的柱均采用梁單元模擬,擋土墻和主體結構采用板單元來模擬,土體采用實體單元模擬。

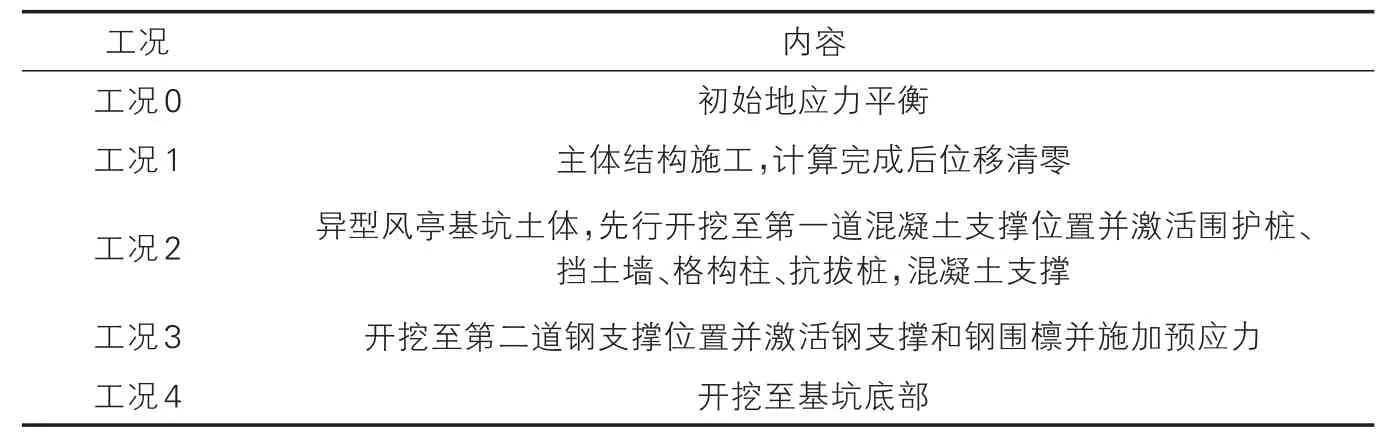

4.2 計算工況

針對本工程開挖方案,在不影響計算結果的前提下對其進行簡化,將其開挖方式簡化為分層開挖,以研究圍護結構的變形規律,具體模擬工況見表2。

計算模擬工況 表2

4.3 計算結果分析

由于異型風亭施工前車站主體結構已施工完成,重點對風亭結構本身的變形狀態進行分析。圖6~圖8分別為異型風亭開挖完成時圍護結構側移、巖土沉降及支撐體系軸力計算結果。

圖6 有限元模型

圖7 圍護結構側移云圖

圖8 土體沉降云圖

圖9 內支撐軸力云圖

計算結果表明,基坑開挖結束后,圍護樁變形呈兩端小、中部大趨勢,其中南北側樁側移值較西側樁側移稍大,峰值為6.5mm,深度位于5m處;地表沉降位移隨遠離基坑距離先增大后減小趨勢,且南、北、西側工后沉降計算值相差不大,峰值為5mm,峰值點距離基坑約5m;內支撐軸力結果表明,混凝土支撐內力較鋼支撐稍小,約28,鋼支撐軸力峰值約48t,計算變形與內力均低于設計許用值。認為采用的支護方案與施工工藝能夠滿足施工安全與穩定性要求。

5 實施效果

5.1 監測數據分析

工程監測對象的選擇應滿足工程支護結構安全和周邊環境保護的要求。史河路站主體結構的監測對象有:圍護樁測斜、內支撐軸力及周邊地表沉降。

由于異型風亭基坑深度較大且周邊環境復雜,施工監測工作十分重要。基坑北側埋設樁測斜管4個(編號ZQT-6~ZQT-9),南側埋設樁測斜管4個(編號ZQT-1~ZQT-4),西側一個埋設樁測斜管1個(編號ZQT-5);地表沉降監測點為西南側布設3處(編號DBC-1~DBC-3)、西側 2處(編號 DBC-4~DBC-5)、北側 4處(編號 DBC-6~DBC-9),其中每處沉降監測位置取5個測點。對關鍵節點和深度較大位置鋼支撐進行應力監測,風亭東側鄰近車站主體,無監測點。監測頻率選擇1次/(1~3天),若出現監測數據異常(如變形、應力急劇增大)或趨近預警值時,增大監測頻率。異型風亭測點布置詳見圖10。

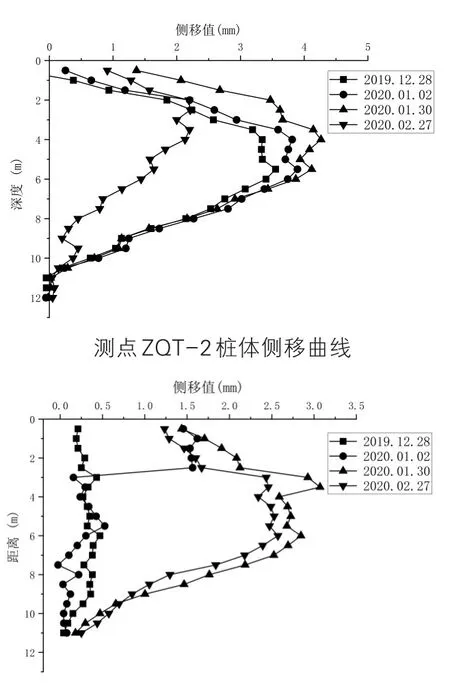

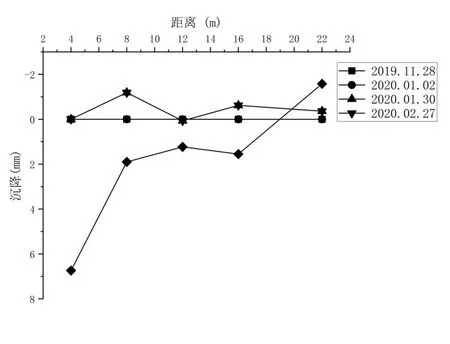

異型風亭監測點布設較多,數據分析選取基坑南、北及西側各一處(該側位移監測位置):圍護樁側移測點取ZQT-2、ZQT-5與ZQT-8;沉降測點取DBC-2、DBC-5與DBC-8。

圍護樁測點 ZQT-2、ZQT-5與ZQT-8監測數據見圖10~圖12。

圖10 異型風亭監測點布置平面圖

圖11 測點ZQT-5樁體側移曲線

圖12 測點DBC-2樁體側移曲線

監測結果表明,施工開挖階段圍護樁側移變形呈兩頭小,中部大趨勢,隨基坑開挖深度增大,變形整體增大而趨勢基本不變,峰值點位于基坑開挖深度2/5處(6m深處),其中累計側移值結果:測點 ZQT-2為 4.3mm,ZQT-5為3.2mm,ZQT-8為4.4mm,變形遠小于設計許用值;沉降位移在開挖前期無明顯規律,且位移值總體較小,后期鄰近基坑測點處位移明顯增大,遠離基坑側位移驟減,累計側移值結果:測點DBC-2為 6.8mm,DBC-5為 6.9mm,DBC-8為6.8mm,變形遠小于設計許用值。綜上,采用設計方案有效減小基坑開挖對鄰近環境的不利影響。

圖13 測點DBC-5樁體側移曲線

圖14 測點DBC-8樁體側移曲線

5.2 監測與計算數據比對

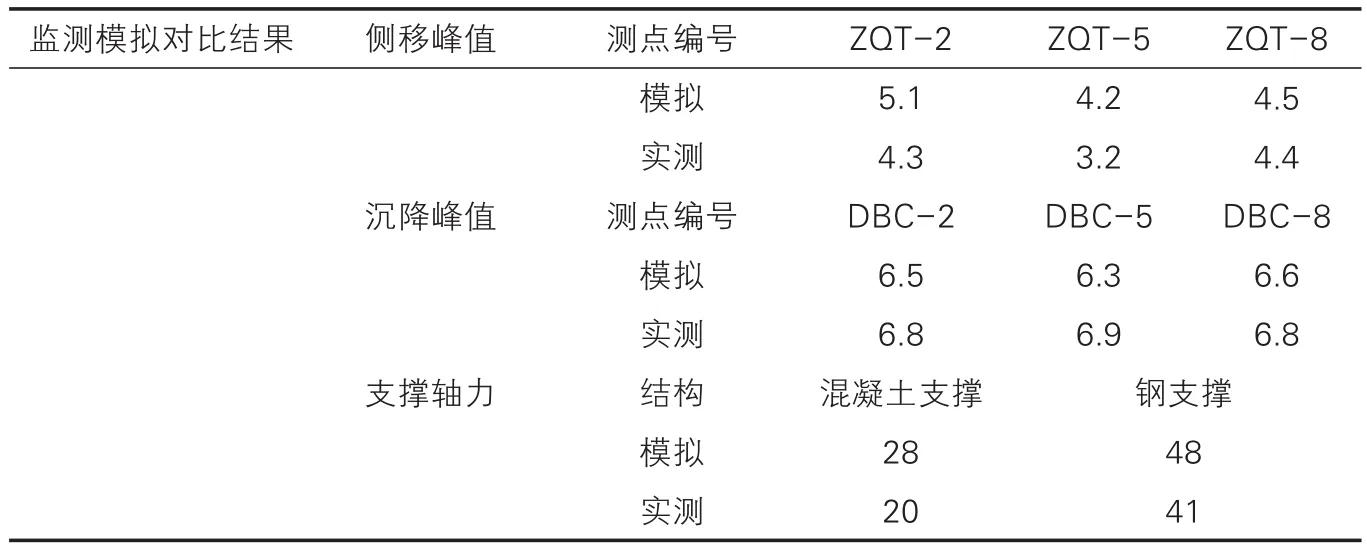

模擬、監測結果對比顯示,工后圍護樁側移變形及鄰近基坑地表沉降峰值基本吻合,針對異型基坑所設計的圍護結構與施工方法,數值模擬可以較好的預測工后結構變形狀態,且根據監測結果,各數據值均遠小于允許值,結構有較高的安全儲備。

6 結論

以合肥某異型風亭基坑工程為依托,介紹了圍護-支撐結構設計與施工方案。并采用有限元模擬結合工程監測手段,對設計圍護-支撐結構受力變形特性進行研究,結論如下:

數值分析與實測數據對比表 表3

基坑開挖階段圍護結構變形兩頭相對中部較小,峰值點位于基坑挖深約2/5處(6m/14m),累計側移峰值小于5mm;開挖前期沉降位移無明顯規律,后隨基坑開挖位移明顯增大,遠離基坑側位移驟減,累計位移峰值小于7mm;工后支撐內力,混凝土撐軸力較鋼支撐小,約為1:2關系。