新型冠狀病毒疫情下20-59歲人群體育鍛煉現狀研究

歐樂佳,戴申林

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

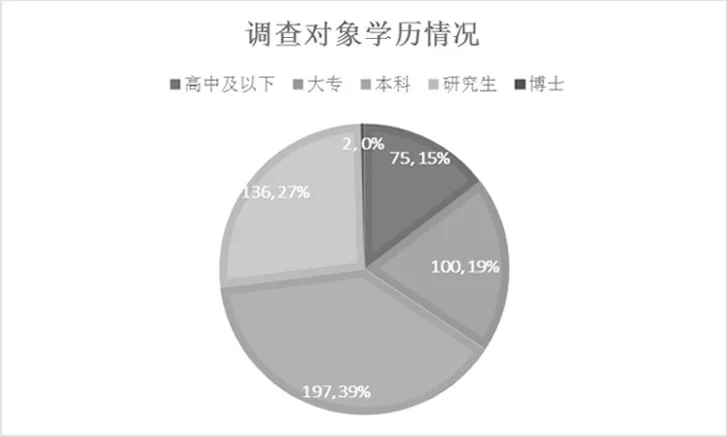

本文研究對象是20-59歲的人群,由于受到疫情的影響,本次問卷是以網絡的形式進行調查,收到問卷510份,通過問卷收集的數據顯示研究對象有以下屬性,男性187人,女性323人;年齡集中在25-40歲,一共315人;職業分布是以事業單位人員為主188人;學歷分布集中在本科和研究生學歷,本研究群體具有在體育鍛煉習慣,對身體健康的意識較強。

圖一 研究對象學歷分布情況圖

1.2 研究方法

1.2.1 調查問卷

調查問卷采用《中國群眾體育鍛煉現狀調查》[1]的相關內容,滿足問卷的效度要求。問卷題目涉及調查對象在疫情和非疫情兩個時間區間里,體育鍛煉時間,頻次,強度,形式,目的,鍛煉障礙等14題項,并通過問卷星平臺編制成網絡問卷。問卷的信度采用重測信度方法,時間間隔2周后,對20名調查對象重測計算得出重測信度為0.832.滿足重測信度標準。

1.2.2 調查方法

本問卷用問卷星的網絡平臺編制成網絡問卷并形成相應的二維碼,將問卷的二維碼轉發至微信群(本人的同事群和同學群為主),以及朋友圈,收集問卷填寫者數據,調查事件2020年2月26日。

1.2.3 數理統計法

將問卷平臺的相關數據導入到excel中形成相應的表格,再用SPSS25.0軟件進行分析,主要有數據描述統計,卡方檢驗以及顯著性分析。

2 結果與分析

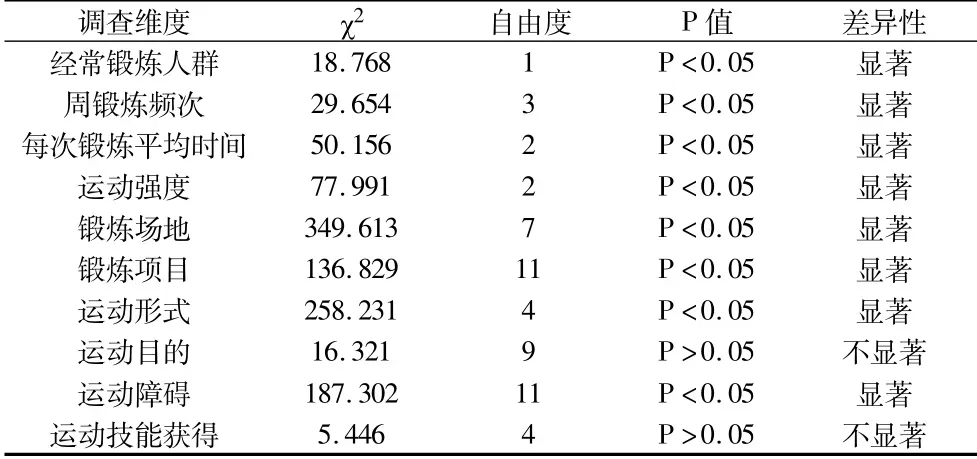

通過問卷收集的數據對疫情期間和非疫情期間的同類問題做卡方檢驗,得出的結果如表1,疫情期和非疫情期的數據大部分都具有顯著性的差異,除了運動技能獲得的途徑之外。其中運動場地(χ2=349.6),鍛煉項目(χ2=136,8),運動同伴(χ2=258.2),運動障礙(χ2=187.3)這幾個維度的差異性尤為顯著。疫情期間和非疫情期間最大的區別是人的活動空間減少了,然而運動場地,運動項目,運動形式與人的活動范圍的相關性很強。所以差異性更加顯著。

表1 卡方(χ2)檢驗表

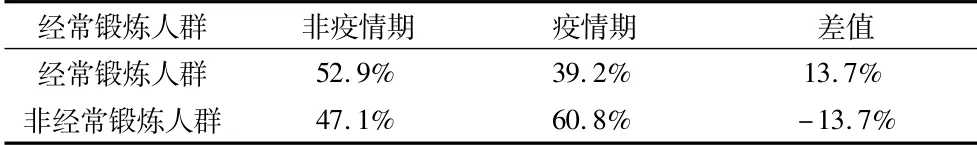

2.1 疫情與非疫情下,研究對象經常參加體育鍛煉人數的變化

在疫情期和非疫情期,研究對象是否是經常鍛煉人群(每周參加體育鍛煉頻度3次及以上,每次體育鍛煉持續時間30 min及以上,每次體育鍛煉的運動強度達到中等及以上的人[2])分析,根據.2得出在疫情期間 “ 經常鍛煉人數 ” 出現了下降,由52.9%下降到39.2%,說明疫情期間研究對象的鍛煉行為出現了相應的減少。

表2 疫情期與非疫情期 “ 經常鍛煉人群 ” 情況統計表

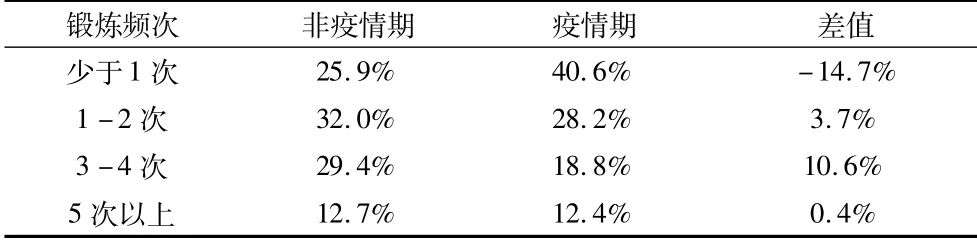

2.2 在疫情期與非疫情期,研究對象鍛煉頻次分析。

根據表3的數據得出,疫情期間沒有鍛煉的人群增加了14.7%,其他鍛煉頻次區間的人數都在下降,說明疫情期間研究對象的鍛煉頻次是下降狀態,也契合 “ 經常鍛煉人群 ” 下降的現象。

表3 疫情期間與非疫情期間鍛煉頻次統計表

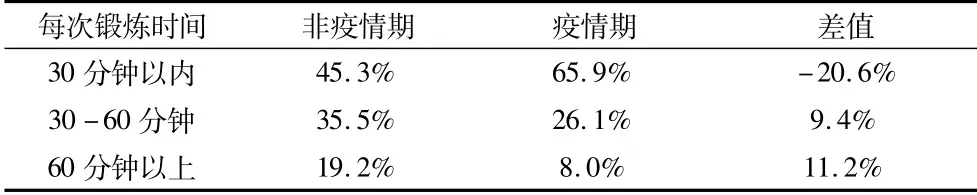

2.3 在疫情期間與非疫情期間,研究對象鍛煉時間分析,

將30分鐘以內取中間值15分鐘,30-60分鐘取45分鐘,60分鐘以上取75分,然后在與相對應的百分比相乘得出非疫情期的平均鍛煉時間是37.17分鐘,疫情期鍛煉時間是27.63,可見在疫情期間的鍛煉時間也是有顯著的下降。

表4 疫情與非疫情期間體育鍛煉時間統計表

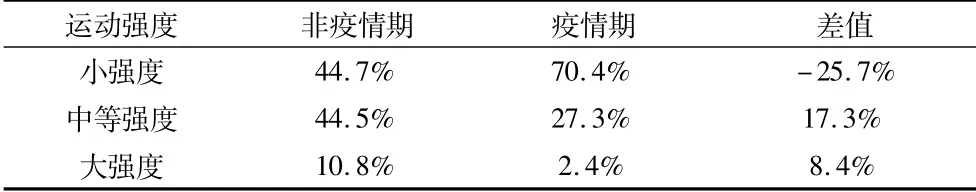

2.4 在疫情期間與非疫情期間,研究對象鍛煉強度分析

通過表5得出疫情期間小強度的人群有70.4%,相對于非疫情期間增加了25.7%,中等和大強度體育鍛煉的人群比例都出現的下滑,可見疫情期間研究對象的體育鍛煉小強度鍛煉是主要鍛煉強度選擇。

表5 疫情期與非疫情期體育鍛煉強度統計表

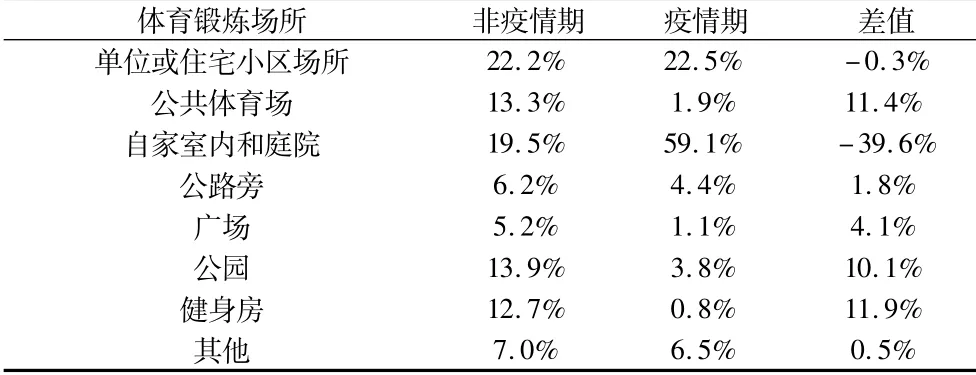

2.5 在疫情期與非疫情期,研究對象參加體育鍛煉的場所分析

研究對象的體育鍛煉場所有顯著型的變化,對比兩種時期的體育鍛煉場所的主要差異是自家和庭院選項的差異較大,這也是疫情對人群活動范圍的限制,研究對象在家隔離,所以在家進行體育鍛煉的人群增長了39.6%。

表6 疫情期與非疫情期體育鍛煉場所統計情況表

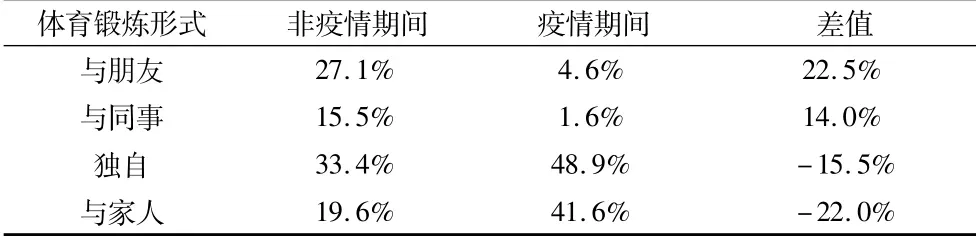

2.6 在疫情期與非疫情期,研究對象參加體育鍛煉的形式分析

疫情前后,研究對象體育鍛煉形式出現了很大的差異性,研究對象與朋友和同事的鍛煉形式大大減少,下降了39.5%,獨自和與家人一起的體育鍛煉形式明顯增加了。

表7 疫情期與非疫情期體育鍛煉形式的統計情況表

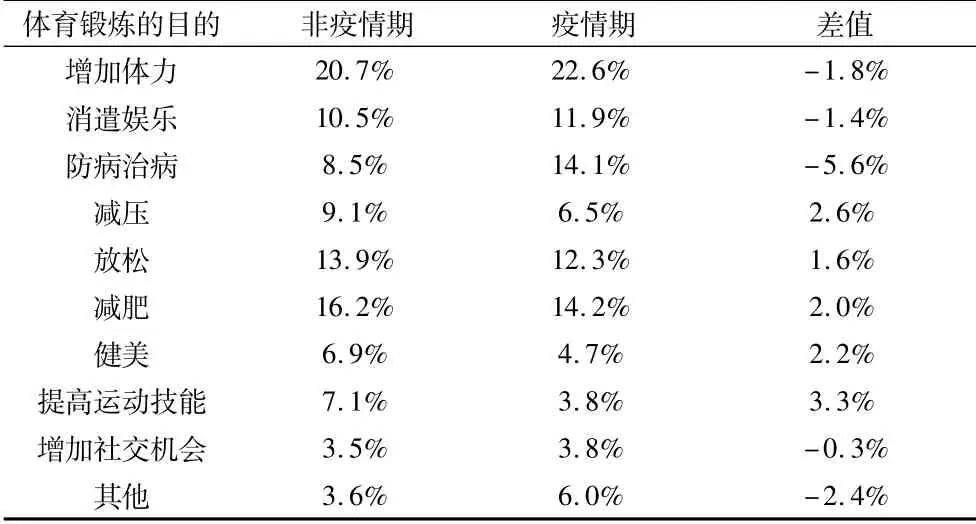

2.7 在疫情期與非疫情期,研究對象參加體育鍛煉的目的分析

疫情前后調查對象參加體育鍛煉目的差異性不顯著,兩個時期增加體力是體育鍛煉的主要目的,其次是減肥。

表8 疫情與非疫情期體育鍛煉目的統計情況表

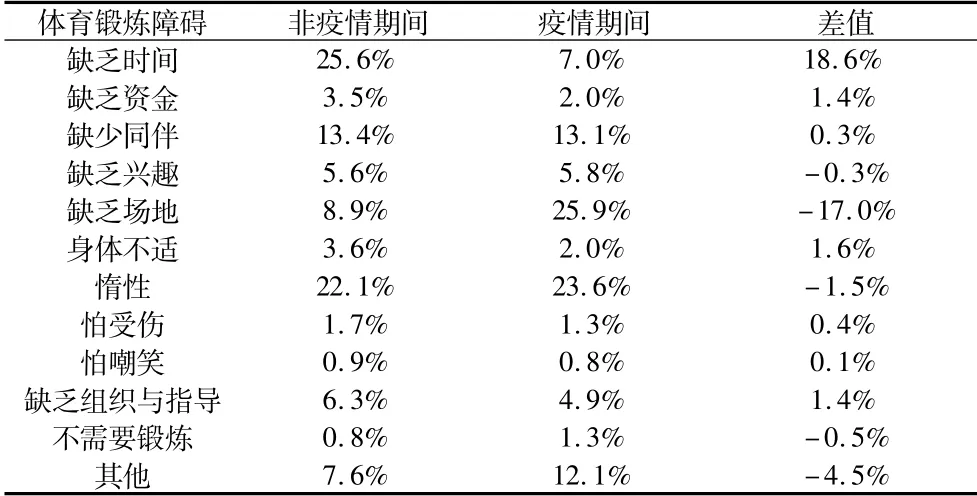

2.8 在疫情期與非疫情期,研究對象參加體育鍛煉的障礙分析

研究對象未參加體育鍛煉障礙具有顯著性的變化,在非疫情期間未參加體育鍛煉的障礙是缺乏時間(25.6%),惰性(22.1%),在疫情期未參加體育鍛煉的障礙是缺乏場地(25.9%),惰性(23.6%),在兩個時期阻礙研究對象參加體育鍛煉的客觀環境出現了顯著變化,在非疫情期是缺乏時間鍛煉,在疫情期是缺乏場地,但是主觀環境沒有顯著變化,研究對象的惰性是阻礙參加體育鍛煉的主要內在因素。

表9 疫情與非疫情期,參加體育鍛煉障礙情況統計表

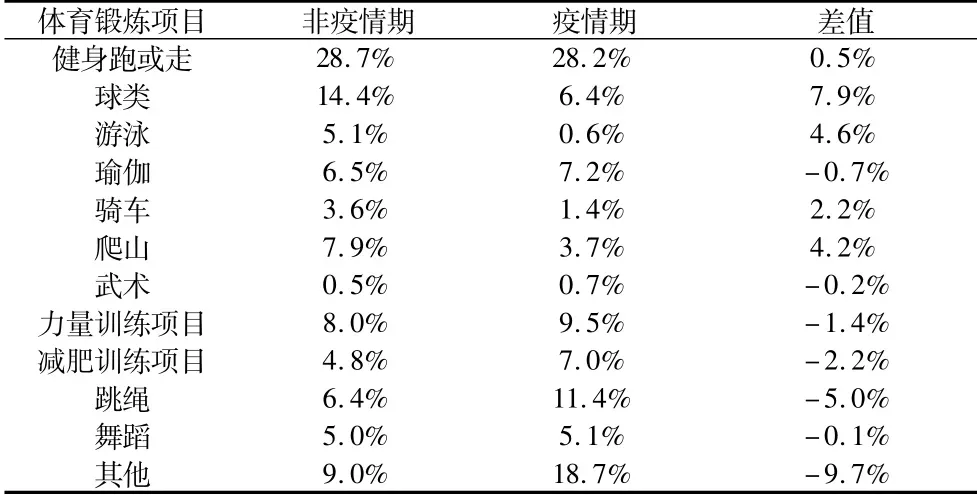

2.9 在疫情期與非疫情期,體育鍛煉的項目的結果分析,

在非疫情期間,健身跑,走和球類運動是主要鍛煉項目,在疫情期間,主要鍛煉方式有健身跑或走以及跳繩,通過訪談調查其他的訓練方式主要是運用一些運動APP(keep)進行體育鍛煉,健身跑和走也是減少了活動范圍,主要是在室內或者小區附近完成體育鍛煉。

表10 在疫情期與非疫情期體育鍛煉項目統計表

3 結論與建議

3.1 結論

外部環境因子、自身壓力與健康因子、自身動機與能力因子是影響研究個體進行體育鍛煉的3個主因子,疫情期間,3個主因子都不同程度地受到了影響所以疫情前后的研究對象的體育鍛煉情況有顯著的差異。

體育鍛煉行為的發生受外部環境影響較大,體育鍛煉行為容易被促發條件需要有強烈的體育鍛煉動機,體育鍛煉的時間,體育鍛煉的場地,體育鍛煉的伙伴,適合自己的體育鍛煉項目,足夠的體育鍛煉的資金,疫情期間除了體育鍛煉時間有增加,其他體育鍛煉的條件相應的在減弱,所以體育鍛煉行為的發生次數有顯著性的下降。

體育鍛煉的阻礙因素是多方面的,外部因素與內部因素同時存在,外部因素可以影響內部因素的改變,例如體育場地的不足或者體育伙伴的缺失,會降低體育鍛煉的動機,所以內部與外部因素是相互作用,共同阻礙體育鍛煉行為的發生。

3.2 建議

養成穩定的體育鍛煉的習慣,體育鍛煉具有鍛煉過程痛苦,見效較慢,需要持續時間長,這些特點往往也會降低人們的鍛煉動機,動機下降到行動閾值以下,往往就不會再運動了,所以在養成良好的體育鍛煉習慣的前提是對體育鍛煉的特點有充分的認識,這樣才能有更加強的運動動機。

形成體育鍛煉條件的多元化,運動時間的機動性強的運動,運動項目較多樣化,運動場所的依賴性弱的運動,對運動同伴的要求不多運動。例如小明一直以來都是以籃球運動作為自己體育鍛煉項目,在疫情期間,由于人的活動范圍受到限制,那么小明的體育鍛煉就被迫停止。小張有掌握多種體育鍛煉項目(籃球,減肥操,力量訓練,游泳),在疫情期間仍然可以減肥操或者力量訓練。可見掌握多種運動技能可以保證在特殊情況下運動繼續體育鍛煉。

發動體育鍛煉的飛輪,要啟動體育鍛煉的飛輪,就要不斷地強化體育鍛煉的自我效能感,要增加自我效能感,那么就需要不斷給予正反饋,網絡游戲往往讓人沉溺于其中,其中有一個重要的原因就是游戲的反饋機制非常的及時而且準確,每完成一個任務都有量化的結果反饋。人的行為是需要不斷給予反饋才能更具有持續性。然而體育鍛煉又是一個反饋慢,難量化的行為。所以養成持續體育鍛煉的習慣難度較大,啟動體育鍛煉的飛輪就要將體育鍛煉的結果及時反饋給鍛煉者,隨著一些運動科技產品的普及,這種運動的反饋變得越來越及時,所以體育鍛煉者可以借助一些運動手環,運動APP來監測和反饋自己的運動數據。其次可以加入相應的運動社群,用社群里其他成員的行為來帶動和強化自身體育鍛煉的行為,從而形成體育鍛煉到運動反饋,共享運動數據,社群成員帶動自身體育鍛煉,收獲體育鍛煉的益處,激發下一次的體育鍛煉。從而啟動了體育鍛煉的飛輪。