基于移動終端的信息化健康教育模式在脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人中的應(yīng)用

邢 玲

南京市高淳人民醫(yī)院,江蘇211300

脊柱骨折是骨科常見的多發(fā)性疾病,主要以胸腰段骨折為主,經(jīng)皮椎弓螺釘內(nèi)固定術(shù)是目前治療脊柱骨折常用的手術(shù)方式,同時內(nèi)固定術(shù)治療在一定程度上能改善病人脊柱功能,提高病人部分日常生活能力[1]。然而,病人預(yù)后還與病人遵醫(yī)行為密切相關(guān),良好的遵醫(yī)行為可降低術(shù)后相關(guān)并發(fā)癥,促進病人術(shù)后康復(fù)[2]。有研究指出,受病人認知、行為及情緒的影響,脊柱骨折病人遵醫(yī)行為水平較低,而健康宣教在一定程度上可提高病人對疾病的認識,減輕病人不良情緒,促使病人以積極的方式面對疾病,從而提高病人遵醫(yī)行為[3]。基于移動終端的信息化健康教育模式是利用信息化技術(shù)對病人健康狀況進行評估,并根據(jù)評估結(jié)果為病人提供專業(yè)、全面的護理指導(dǎo),從而提高病人對疾病的認識,增強病人治療信心,改善病人遵醫(yī)行為,促進病人康復(fù)[4-5]。因此,本研究將探討基于移動終端的信息化健康教育模式在脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人中的應(yīng)用效果,旨在為骨折內(nèi)固定術(shù)病人圍術(shù)期護理提供指導(dǎo),現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

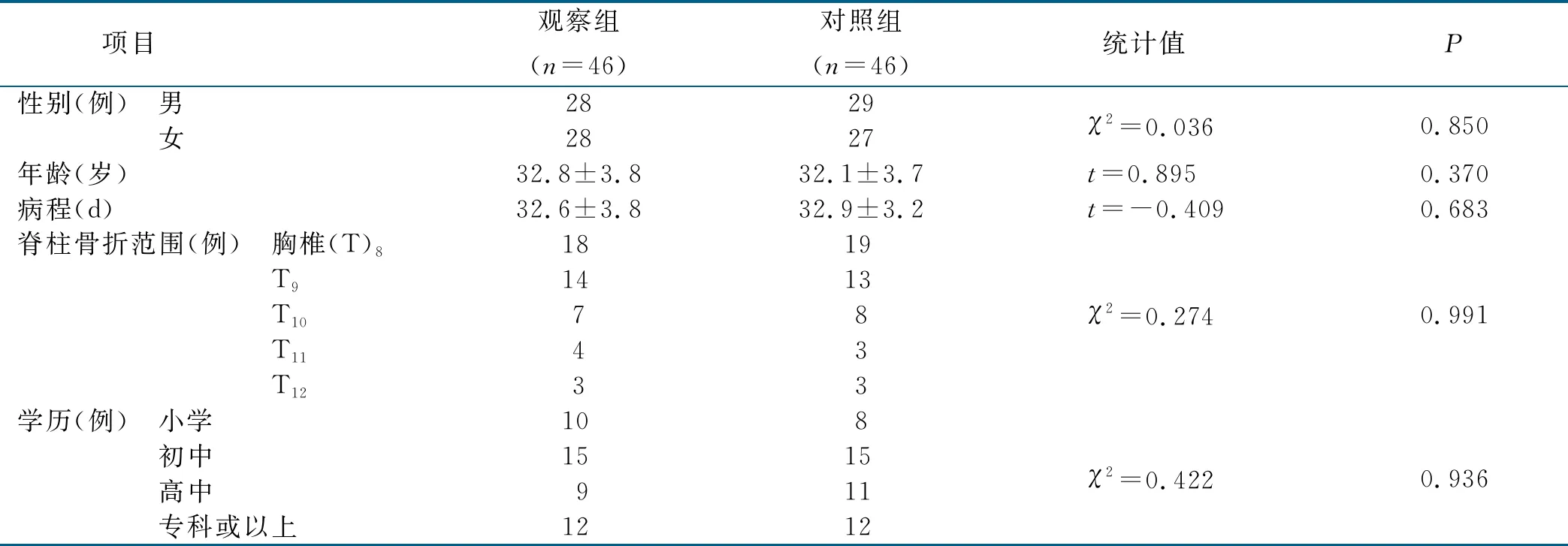

2019年1月—2019年12月選取92例脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人為研究對象。納入標準:①年齡>18歲;②屬于新發(fā)性骨折;③經(jīng)CT或X線確診;④病人對本研究知情,并愿意配合。排除標準:①合并其他骨折;②脊柱畸形;③神經(jīng)功能損傷;④合并心肝腎等臟器功能異常;⑤患有手術(shù)禁忌證。應(yīng)用隨機數(shù)字表將病人分為觀察組及對照組,各46例。觀察組年齡19~65歲,病程25~62 d;對照組年齡20~68歲,病程24~64 d,兩組一般資料比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。詳見表1。

表1 兩組病人一般資料比較

1.2 健康教育方法

1.2.1 對照組

行常規(guī)性健康教育,即術(shù)前、術(shù)后對病人進行口頭健康宣教,圍術(shù)期對病人做好基礎(chǔ)護理,出院前向病人發(fā)放紙質(zhì)版健康宣教手冊,指導(dǎo)病人出院后根據(jù)健康宣教手冊指示做好居家護理工作。

1.2.2 觀察組

在對照組基礎(chǔ)上應(yīng)用骨科病人管理平臺對病人實施基于移動終端的信息化健康教育,主要包括健康教育推送及病人互動交流,具體措施如下。

1.2.2.1 組建信息化APP管理小組

小組由骨科主治醫(yī)生1名、骨科護士長1名、責任護士3名共同組成。主治醫(yī)生負責為病人提供專業(yè)的疾病指導(dǎo)及答疑解惑,護士長負責制定及實施個體化護理方案,護士負責維護護理系統(tǒng),并指導(dǎo)病人正確使用平臺進行健康宣教。

1.2.2.2 病人首日教育

入院時指導(dǎo)病人及其家屬下載、安裝并完信息化APP管理平臺注冊,完善個人相關(guān)信息并綁定用戶。注冊成功后,由管理小組通過管理平臺以視頻、圖片、語音、文字等方式為病人推送健康宣教內(nèi)容,護士從旁輔助觀看任意宣教內(nèi)容>3 min。

1.2.2.3 有效反饋與監(jiān)督

管理小組可通過平臺護士端監(jiān)測病人閱讀推送相關(guān)資料情況,對于未及時閱讀的病人可發(fā)信息提示。責任護士每天負責關(guān)注并引導(dǎo)病人通過平臺進行互動交流及疾病預(yù)后討論,提醒病人及其家屬及時閱讀平臺發(fā)送的內(nèi)容,以提高病人對疾病知識的掌握。管理小組利用APP平臺,于病人出院后對病人進行為期6個月的健康隨訪,每次隨訪時間為30 min,隨訪內(nèi)容以一對一交流為主,充分發(fā)揮病人主觀能動性,提高病人參與疾病管理的積極性,同時護士與病人選擇合適的訪談時間,為護士展開正式訪談提供指導(dǎo),為病人擬定幾個開放式問題,包括:你覺得患病后對你生活有哪些影響?你認為哪些方面需要我們提供幫助?你認為生活能恢復(fù)至以前嗎?這些方面需根據(jù)病人描述進行追蹤性提問,鼓勵病人詳細回答相關(guān)問題,并對內(nèi)容進一步澄清。每次訪談的結(jié)束由責任護士填寫訪談記錄單,反思此次訪談的不足及收獲,并采集本次訪談的不足之處,對不足的地方進行整理,為下次訪談做準備。

1.2.2.4 推送時間節(jié)點

根據(jù)病人不同階段需求,將疾病知識推送時間節(jié)點定為入院當天、入院后第1天、術(shù)前1 d、術(shù)后第1天、出院,由護士每日通過后臺調(diào)整疾病知識推送節(jié)點,以達到個體化宣教的目的。

1.2.2.5 推送內(nèi)容

①入院當天為病人推送入科簡介、疾病基本知識、飲食指導(dǎo)、情緒調(diào)整等;②入院后第1天為病人推送疾病治療方法、緩解疼痛的方法、術(shù)前準備事項、術(shù)前床上功能鍛煉指導(dǎo)等;③術(shù)前1 d向病人推送術(shù)前注意事項、麻醉方式、術(shù)后可能出現(xiàn)的不良反應(yīng)、病人手術(shù)方案等;④術(shù)后第1天向病人推送康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)、常見并發(fā)癥預(yù)防等;⑤出院時向病人推送出院指導(dǎo)、居家護理內(nèi)容、門診隨訪時間、預(yù)約掛號方法等。同時由責任護士在APP管理平臺病人端內(nèi)為病人設(shè)置口服藥物種類、口服藥物時間鬧鐘提醒、各種檢查結(jié)果等,有效保留病人疾病相關(guān)數(shù)據(jù),提高病人遵醫(yī)行為。

1.2.2.6 推送時間延續(xù)性

脊柱骨折病人術(shù)后康復(fù)時間長,病人出院后需堅持康復(fù)護理。因此,將信息推送時間制定至術(shù)后3個月,病人出院后利用APP管理平臺實施延續(xù)性護理,向病人提供居家護理指導(dǎo)。

1.3 觀察指標

比較兩組病人干預(yù)前、干預(yù)3個月后心理韌性、應(yīng)對方式、遵醫(yī)行為、預(yù)后情況及生活質(zhì)量。

1.3.1 心理韌性

采用心理韌性量表(CD-RISC)[6]評價病人心理韌性情況,該量表包括堅韌性(13個條目)、力量性(8條目)、樂觀性(4條目)3個維度,共25個條目,每個條目采用0~4級計分法,總分0~100分,分值越高提示個體心理韌性水平越高。該量表Cronbach′s α系數(shù)為0.898,提示量表具有良好信效度。

1.3.2 應(yīng)對方式

采用中文版醫(yī)學(xué)應(yīng)對問卷[7]進行評價,該問卷包括面對(8個條目)、回避(7個條目)、屈服(5個條目)3個維度,共20個條目,每個條目賦值1~4分,得分越高提示以該維度應(yīng)對方式為主。

1.3.3 遵醫(yī)行為

采用骨科自行擬定的病人遵醫(yī)行為量表進行評價,量表包括飲食(5個條目)、用藥(5個條目)、術(shù)后康復(fù)鍛煉(5個條目)、日常生活管理(5個條目)、情緒調(diào)節(jié)(3個條目)、定期回院復(fù)查(2個條目)6個維度的依從性,共25個條目,每個條目賦值1~4分,總分25~100分,分值越高提示病人遵醫(yī)行為越好。

1.3.4 脊柱功能恢復(fù)效果

分為優(yōu)、良、可、差4個等級,優(yōu)指病人疼痛消失,神經(jīng)功能恢復(fù)正常,能獨立工作、生活;良指病人疼痛癥狀基本消失,能在他人協(xié)助下完成日常生活及工作;可指病人仍感到疼痛,日常生活受限;差指病人疼痛癥狀沒有明顯消失,日常生活完全不能自理。優(yōu)良率=(優(yōu)例數(shù)+良例數(shù))/總例數(shù)×100%。

1.3.5 并發(fā)癥

包括螺絲松動、術(shù)后感染、骨折愈合不良、骨膜粘連等。

1.3.6 生活質(zhì)量

分別于干預(yù)前、干預(yù)后3個月應(yīng)用世界衛(wèi)生組織生活質(zhì)量測定量表(WHOQOL-100)[8]評估病人生活質(zhì)量,該量表包括生理維度、心理維度、環(huán)境維度、社交維度、精神維度、獨立性6個維度,每個維度賦值0~100分,分值越高表明病人生活質(zhì)量水平越高,生活質(zhì)量總分為各維度均分之和。

1.4 統(tǒng)計學(xué)方法

2 結(jié)果

2.1 兩組干預(yù)前后CD-RISC及各維度得分比較(見表2)

表2 兩組干預(yù)前后CD-RISC及各維度得分比較 單位:分

2.2 兩組干預(yù)前后應(yīng)對方式得分比較(見表3)

表3 兩組干預(yù)前后應(yīng)對方式得分比較 單位:分

2.3 兩組干預(yù)前后遵醫(yī)行為得分比較(見表4)

表4 兩組干預(yù)前后遵醫(yī)行為得分比較 單位:分

2.4 兩組預(yù)后情況及并發(fā)癥發(fā)生率比較(見表5)

表5 兩組預(yù)后情況及并發(fā)癥發(fā)生率比較

2.5 兩組干預(yù)前后生活質(zhì)量得分比較(見表6)

表6 兩組干預(yù)前后生活質(zhì)量評分比較 單位:分

3 討論

3.1 基于移動終端的信息化健康教育模式對脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人心理韌性的影響

心理韌性是個人存在的自我保護本能,心理韌性水平越高意味著個體面對壓力或應(yīng)激事件時反彈能力越強,其可推動個體克服逆境和維持身心健康[9]。本研究結(jié)果顯示,觀察組干預(yù)后堅韌性、力量性、樂觀性及心理韌性總分均高于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),表明基于移動終端的信息化健康教育模式能有效提高脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人心理韌性水平。有研究指出,對脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人進行健康教育能有效提高病人對疾病的認識,從而減輕病人不良情緒,增強病人克服逆境信心[10]。基于移動終端的信息化健康教育模式通過規(guī)范病人圍術(shù)期健康宣教內(nèi)容,由責任護士通過后臺數(shù)據(jù)評估病人對健康內(nèi)容掌握情況,了解病人參與疾病管理的積極性,并對病人推送相關(guān)內(nèi)容,提高了病人對疾病的認識,使病人能以積極的方式面對疾病,提高病人心理韌性[11-12]。

3.2 基于移動終端的信息化健康教育模式對脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人應(yīng)對方式的影響

應(yīng)對方式是個體對環(huán)境或內(nèi)在需求所做出的認知性及行為性努力,是個體對抗應(yīng)激反應(yīng)的手段[13]。本研究結(jié)果顯示,干預(yù)后觀察組病人面對應(yīng)對評分高于對照組,回避評分、屈服評分低于對照組,差異均有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),表明基于移動終端的信息化健康教育模式能有效提高脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人面對疾病時的信心,促使病人采取積極的方式面對疾病。這是由于基于移動終端的信息化健康教育模式通過信息化平臺,讓病人能及時了解病情變化及轉(zhuǎn)歸情況,有助于病人了解疾病治療及康復(fù)注意事項,通過強化病人健康宣教改善了病人心理狀況,減輕了病人消極情緒,使病人能以積極的心態(tài)面對疾病及配合治療[14-15]。

3.3 基于移動終端的信息化健康教育模式對脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人遵醫(yī)行為的影響

良好的遵醫(yī)行為是病人病情轉(zhuǎn)歸及預(yù)后的重要因素。脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人術(shù)后需要漫長的康復(fù)時間,而病人出院后由于缺乏專業(yè)性指導(dǎo),容易導(dǎo)致病人遵醫(yī)行為水平下降[16]。本研究對脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人實施基于移動終端的信息化健康教育,結(jié)果顯示,干預(yù)后觀察組飲食、用藥、術(shù)后康復(fù)鍛煉、日常生活管理、情緒調(diào)節(jié)、定期回院復(fù)查評分及遵醫(yī)行為總分高于對照組,差異均有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),提示基于移動終端的信息化健康教育模式能有效提高脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人遵醫(yī)行為。考慮可能由于基于移動終端的信息化健康教育模式通過圖片、文字、視頻、動畫等方式為病人推送疾病相關(guān)知識,使知識的呈現(xiàn)多樣化,從而提高了病人對疾病知識的認知,進而提高病人遵醫(yī)行為[17-19]。

3.4 基于移動終端的信息化健康教育模式對脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人預(yù)后及生活質(zhì)量的影響

本研究結(jié)果顯示,觀察組脊柱功能恢復(fù)優(yōu)良率高于對照組,并發(fā)癥發(fā)生率低于對照組,差異均有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),表明基于移動終端的信息化健康教育模式可提高病人對疾病的認識,從而提高病人遵醫(yī)行為,讓病人能積極配合治療,促進病人康復(fù)及預(yù)后。另外,本研究結(jié)果顯示,干預(yù)后兩組生理維度、心理維度、環(huán)境維度、社交維度、精神維度、獨立性得分及生活質(zhì)量總分高于對照組,差異均有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),表明基于移動終端的信息化健康教育模式可提高病人生活質(zhì)量,可能是由于基于移動終端的信息化健康教育模式讓病人采取積極面對疾病,減輕了病人不良情緒,改善病人預(yù)后,促進病人身心健康,從而提高病人生活質(zhì)量。

4 小結(jié)

基于移動終端的信息化健康教育模式能有效提高脊柱骨折內(nèi)固定術(shù)病人心理韌性,使病人能以積極的方式面對疾病,提高病人遵醫(yī)行為,促進病人術(shù)后康復(fù),提高病人生活質(zhì)量。