第三支柱的新嘗試:專屬商業養老保險

陳 璐 時曉爽 楊寅斌 南開大學金融學院

一、引言

2021年5月8日,中國銀保監會辦公廳印發《關于開展專屬商業養老保險試點的通知》(銀保監辦發〔2021〕57號,以下簡稱“57號通知”),六家保險公司自2021年6月1日起,在浙江省(含寧波市)和重慶市開展為期一年的專屬商業養老保險試點工作。試點文件出臺的背景如何,專屬商業養老保險與2018年啟動試點的個人稅收遞延型商業養老保險以及目前人身險市場在售的商業養老年金產品有什么區別、具有哪些優勢,這些是本文嘗試回答的問題。

二、專屬商業養老保險試點的背景分析

十九屆五中全會圍繞構建新發展格局做出了一系列重大決策,其中在養老領域,全會指出,要發展多層次、多支柱養老保險體系,積極應對人口老齡化國家戰略。2021年5月,國家統計局公布的第七次人口普查數據顯示,我國60歲及以上人口占比18.7%,65歲及以上人口占比13.5%,人口老齡化程度進一步加深,我國即將步入深度老齡化社會。與此同時,2020年我國育齡婦女總和生育率僅為1.3,處于較低水平。在人口少子化老齡化進展迅猛的背景下,我國養老保險體系面臨嚴峻考驗。

目前,我國已經初步建立起覆蓋范圍廣泛,政府、企業、個人共同參與的三支柱養老保險體系,但與十九大報告中提出的多層次社會保障體系目標仍然存在差距。在我國的養老保險體系中,第一支柱的定位是“保基本”,是由國家立法實施的基本養老保險;第二支柱的定位是對基本保障的“補充”,是由職工所在單位發起的具有稅收優惠的補充養老年金保險制度;對于第三支柱,我國尚未有政策層面的明確定義,在目前開放的金融生態中,第三支柱的參與主體和提供的金融產品類型多樣,市場上名稱中含有“養老”的金融產品很多。2020年10月,中國銀保監會主席郭樹清在提到推進養老金融改革發展的工作思路時表示,一方面要抓現有業務規范,就是要正本清源;另一方面要開展業務創新試點,大力發展真正具備養老功能的專業養老產品,包括專屬養老保險。2021年3月,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(以下簡稱《綱要》)中明確提出,要“發展多層次、多支柱養老保險體系,提高企業年金覆蓋率,規范發展第三支柱養老保險”。57號通知中,將專屬商業養老保險定義為“以養老保障為目的,領取年齡在60周歲及以上的個人養老年金保險產品。產品設計分為積累期和領取期兩個階段,領取期不得短于10年”。因此,專屬商業養老保險產品的試點,可以看作是保險業積極應對人口老齡化、服務國家第三支柱養老保險體系建設、深化保險業供給側改革的主動參與和積極作為。

三、專屬商業養老保險與個人稅收遞延型商業養老保險的比較

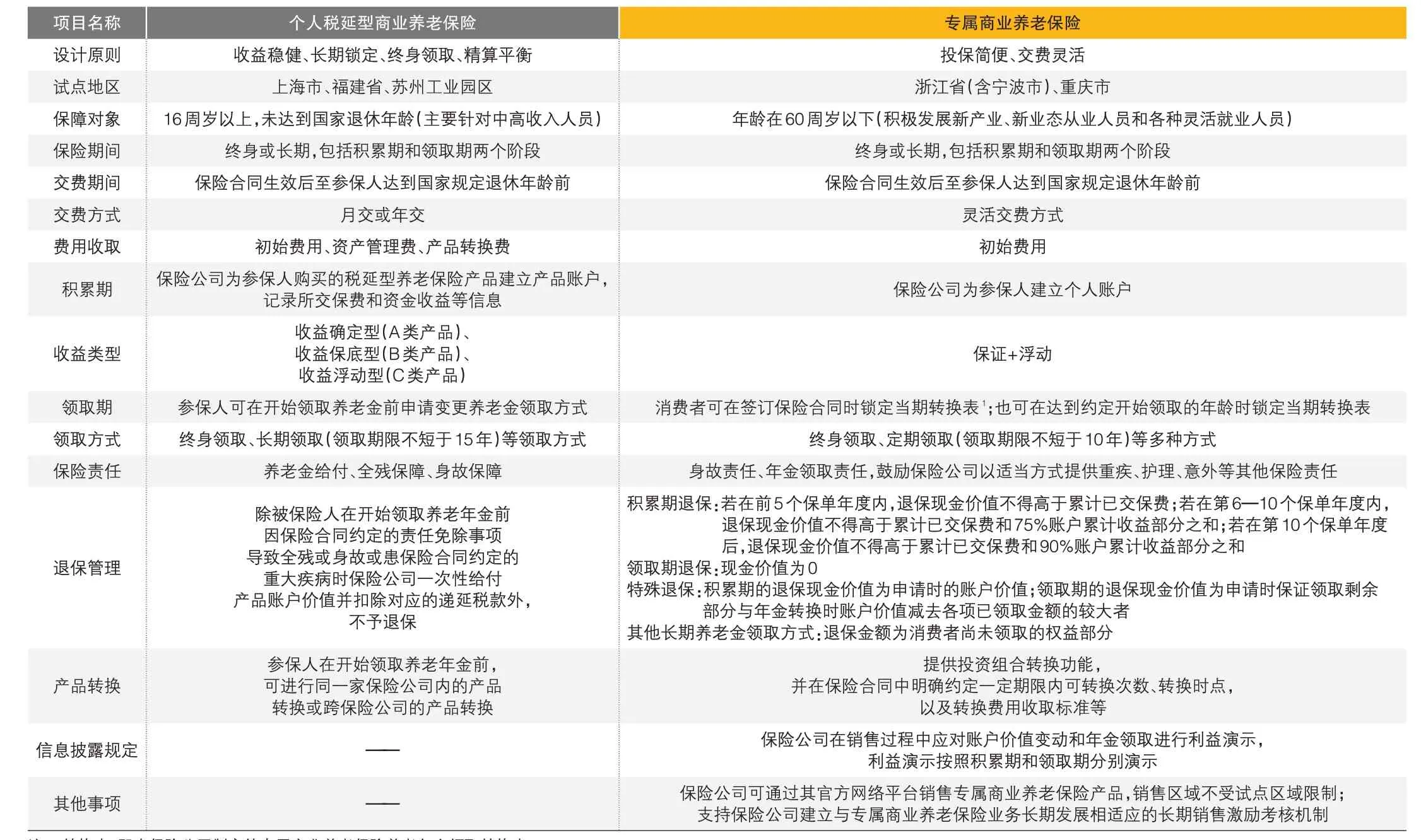

2018年4月,財政部等五部門聯合印發《關于開展個人稅收遞延型商業養老保險試點的通知》,開始在上海市、福建省、蘇州工業園區進行個人稅延型商業養老保險試點。試點產品以“收益穩健、長期鎖定、終身領取、精算平衡”為原則,并采用EET模式運行[所謂EET,即交費期免稅(Exempt)、積累期投資收益免稅(Exempt)、領取期領取養老金時交稅(Tax)],在積累期享受稅收優惠采用比例(6%)與限額(1000元/月或12000元/年)孰低的方式,在領取期采用25%免稅,剩余75%統一以10%的稅率征稅。但是試點三年多以來,該產品表現不及預期,目前仍未能在更大范圍推廣。由于57號通知剛剛公布,市場還沒有專屬商業養老保險產品上市,因此,本文僅從業務方案解讀的角度,對專屬商業養老保險和個人稅延型商業養老保險從16個方面進行對比分析(詳見表1)。在此基礎上,我們進一步從保障對象、投保繳費、收益模式、保險責任、退保管理及信息披露等方面梳理專屬商業養老保險的特點和優勢。

表1 個人稅延型商業養老保險與專屬商業養老保險對比分析

(一)擴大覆蓋范圍,貼合人民保障需求

由于近年來個人所得稅改革持續推進,納稅人口規模有所下降,導致個人稅延型養老保險參與門檻進一步提高。而專屬商業養老保險鼓勵試點保險公司將保障對象下沉到新產業、新業態從業人員和各種靈活就業人員,且允許企業為其投保提供繳費支持。2021年5月12日,李克強總理在國務院常務會議上指出,“靈活就業是群眾就業增收的重要渠道,目前全國靈活就業人員達2億人,未來將占新增就業人口的50%以上。”我國靈活就業人口占比大且增速快,而這類人群也正是養老保障較弱的群體,專屬商業養老保險產品將惠及更廣泛的人群,彌補養老保障不足的問題。

(二)簡化投保流程和靈活交費方式

57號通知明確要求專屬商業養老保險產品開發應“投保簡單、交費靈活”,目的是規避稅延型養老保險產品存在的投保和涉稅操作不夠便利的問題,降低投保成本,提高居民投保專屬商業養老保險產品的積極性。此外,專屬商業養老保險在扣除初始費用后,剩余保費全部進入個人賬戶,若消費者在積累期進行投資組合轉換,則收取一定標準的轉換費用。費用成本降低和費用標準的公開透明將進一步增強專屬商業養老保險的市場吸引力。

(三)收益模式穩健且多樣化

相較于個人稅延型養老保險采取“收益確定型、收益保底型、收益浮動型”三種指定收益模式,專屬商業養老保險在積累期綜合了萬能保險和投資連結保險的特點,采取“保證+浮動”的收益模式。首先,專屬商業養老保險產品更加穩健,所有產品都含有保證利率(57號通知要求,不同投資組合的保證利率不得超過新型人身保險產品法定準備金評估利率上限),且保險公司提供的投資組合收益水平綜合反映投資能力和實際投資收益情況。其次,在保證穩健性的基礎上,產品設有“浮動”利率,保險公司可以為消費者提供風險偏好不同的一個以上的投資組合,且提供投資組合轉換服務。這讓保險公司在設計開發專屬商業養老保險產品時擁有更大的發揮空間,避免產品出現同質化現象,實現專屬產品的多元化發展。

(四)提供綜合性保險保障

相較于個人稅延型養老保險產品,專屬商業養老保險去除了全殘保障責任,只保留了養老金給付和身故保障兩項保險責任,但是鼓勵保險公司以適當方式提供重疾、護理、意外等保險責任。多樣化的保險責任能夠更好地契合老年期間的疾病、護理等風險特點,為消費者提供綜合性的養老保障。

(五)退保規則靈活化和詳細化

個人稅延型養老保險的退保規定較為嚴苛,除特殊情況外都不予退保。專屬商業養老保險產品在退保規則上相對靈活,允許投保人按照個人意愿退保,并針對不同時段的退保情況做了詳細規定。

(六)信息披露制度嚴格

除一般的養老保險信息披露要求外,專屬商業養老保險產品明確了保險公司在銷售過程中應提供的產品信息,要求保險公司對賬戶價值變動和年金領取按照積累期和領取期分別進行利益演示。嚴格的信息披露制度和規范的銷售要求能夠有效避免在銷售環節可能出現的誤導,從源頭上減少保險業務糾紛。

(七)給予保險公司更大的銷售空間

57號通知要求,對于專屬商業養老保險產品,保險公司在銷售時可借助相關的網絡平臺,銷售區域不受試點地區限制,并鼓勵保險公司建立相關的長期銷售激勵考核機制。專屬商業養老保險產品設計相對復雜,需要銷售人員具有較強的保險專業能力,只有激發業務人員的銷售積極性,產品的市場銷售和宣傳推廣效果才能達到預期。

四、專屬商業養老保險與市場在售養老保險產品的比較

目前壽險市場在售的個人商業養老保險產品主要包括四類:第一類是給付金額固定的養老年金保險;第二類是每期領取的年金按一定比例或一定金額遞增的養老年金保險;第三類是可以提供聯合生存模式的養老年金產品;第四類是在養老年金基礎上帶有護理責任的養老保險產品。由于市場中曾經出現過的五款變額年金產品目前均已停售,因此,本文未將變額年金產品納入分類和比較。目前在售的商業養老保險產品無論是產品開發、市場營銷還是產品報備,第一類產品都處于絕對的主流地位,且多為大公司推出的保險產品。相比之下,其他三類養老保險產品較少,特別是聯合生存和帶有護理責任的養老保險產品鮮有公司開發,市場份額很小,且多為中小保險公司為突破渠道限制、尋求創新而設計的產品。絕大多數消費者往往把個人養老年金視作“理財”產品,僅關注產品的收益水平,而忽略了其長壽風險管理與保障功能。表2對四類商業養老保險產品進行了對比分析,目的是發現專屬商業養老保險的發展空間和方向。

表2 現有保險公司商業養老保險產品分析表1

(一)商業養老保險產品同質化嚴重,創新性有待提高

商業養老保險產品的同質化主要表現在:第一,在產品形態上以第一類固定給付的養老年金為主,為了增加該類產品的營銷吸引力,多數產品會在養老年金的基礎上增加“祝壽金”,一般在“66/77/88周歲”等特定年齡進行單筆額外給付。第二,現有產品交費方式基本都是躉交或年交,采取靈活交費方式,如月交的產品較少;年金給付方式以往也基本都采用年領,近些年才開始出現月領的方式。第三,越來越多的養老保險產品設有“保證領取”條款,一般保證領取期限為20年或從開始領取年齡至80周歲。專屬商業養老保險產品應在更多的方面有所創新和突破,不僅是產品形態,也包括綜合性保障和后端服務,例如嘗試與護理服務及養老社區服務相結合等。此外,很多保險公司將養老保險產品與萬能賬戶相結合,但是產品責任形態與收益率并無根本性變化,除了服務營銷宣傳,其所提供的養老保障功能并不強。此外,目前產品包含其他保險責任并與養老社區服務相結合的產品也較少,老年期間的綜合性保障還有待提高。

(二)投資收益水平有待提高

目前市場上的普通商業養老保險產品,精算假設在105周歲滿期的內部收益率基本在3%~4%之間,整體收益水平并不高,較難對抗通脹。盡管市場上的部分產品會附加萬能賬戶,以5%左右的結算利率來吸引消費者,但是此類產品加上萬能賬戶部分后的內部收益率水平僅4.5%左右,若去掉萬能賬戶,其普通年金部分105周歲滿期內部收益率僅為2.5%。

綜上,專屬商業養老保險相較于在售的個人養老年金保險,明確提出了產品應提供靈活的交費方式,且在保障基本的養老年金給付責任之外,鼓勵創新開發包含護理、意外傷殘等責任的專屬商業養老保險產品,力求為老年人提供全方位的綜合性保障。同時,保險公司在設計產品時也可借鑒商業養老保險年金已有經驗,例如提供保證領取責任、聯合生存年金等,也可與養老社區相結合,提供養老保障的全流程服務。

五、進一步的思考

基于前文分析,專屬商業養老保險的試點是對規范發展第三支柱養老保險的積極探索,有助于推進多支柱養老保險體系的構建和完善。對于專屬商業養老保險的發展,本文進一步做以下五點思考:

第一,專屬商業養老保險產品個人賬戶的模式能夠較好適應今后可能推進的養老保險三支柱之間互聯互通。如果養老保險第一支柱和第二支柱中個人賬戶資金能夠與專屬商業養老保險的個人賬戶進行統一投資管理,不僅能夠刺激消費者購買專屬商業養老保險的積極性,也能夠實現人民群眾整體養老保障程度的提高。

第二,從國際經驗來看,第三支柱里商業養老保險的發展一般都有一定的激勵政策。如果對專屬商業養老保險產品輔以適當的稅收優惠政策,不僅能夠減輕消費者資金壓力,而且可以激勵中青年人群放棄一定的資金流動性,進行長期養老保障規劃,增加專屬商業養老保險產品的市場吸引力。

第三,充分發揮“專屬”特性,產品責任和給付服務加入更多樣化的設計。在保障基本的年金給付責任之外,保險公司在設計專屬商業養老保險產品時可以加入意外責任、護理責任等,并且可以嘗試將專屬商業養老保險業務與養老服務、照護服務等相銜接,設計出包含不同保險責任和不同給付服務內容的產品,供消費者根據個人偏好選擇。當然,保險責任和給付服務的多樣化組合,會對保險公司的核保、核賠技術以及產品精細化定價的能力提出更高的要求。另一方面,養老服務和照護服務的給付,需要保險公司與相關機構協調合作,真正將養老、照護服務做實做優,是專屬商業養老保險產品創新的關鍵。此外,可以針對靈活就業人員的不同收入情況、職業類型、參與基本養老保險情況等設計不同的保險產品供消費者選擇。當然,在這個過程中也要做好相應的風險管理,靈活就業人員由于收入不穩定,可能面臨較高的退保風險。

第四,收益率制定應合理。保險公司在設計專屬商業養老保險產品時應確定合適的收益率,收益率太低將達不到居民養老保障需求,無法有效抵御通貨膨脹和物價上漲風險;而收益率過高,可能蘊含利差損風險。因此,保險公司在對專屬商業養老保險產品的收益率做精算假設時應該“穩”字當頭,合理制定給付現金流,滿足消費者養老保障需求,堅持“保險姓保”,守住風險保障本源,真正做到“正本清源”。

第五,監管配套措施應同步到位。專屬商業養老保險產品的監管責任主體是銀保監會,而養老和照護服務的監管歸屬民政部門,如何建立溝通協調機制,對養老和照護服務的質量進行嚴格監管,確保養老和照護服務給付保質保量,需要進一步協調,以杜絕借護理保險的名義做萬能型年金產品的現象。